- •1. Основные понятия и определения

- •2. Планирование и организация измерений

- •3. Методы уменьшения погрешностей измерений

- •3.1. Методы уменьшения случайных погрешностей

- •3.2. Методы уменьшения систематических погрешностей

- •3.2.1. Уменьшение постоянных систематических погрешностей

- •3.2.2. Уменьшение переменных систематических погрешностей

- •4. Электромеханические приборы прямого преобразования

- •4.1. Структурная схема и уравнение преобразования

- •4.2. Основные характеристики электромеханических приборов.

- •4.3. Магнитоэлектрические приборы

- •4.3.1. Устройство и принцип действия магнитоэлектрического им

- •4.3.2. Области применения, достоинства и недостатки

- •4.3.3. Погрешности магнитоэлектрических приборов

- •4.4. Электромагнитные приборы

- •4.4.1. Устройство и принцип действия электромагнитного им

- •4.4.2. Области применения, достоинства и недостатки

- •4.4.3. Погрешности электромагнитных приборов

- •4.5. Электродинамические приборы

- •4.5.1. Устройство и принцип действия электродинамического им

- •4.5.2. Области применения, достоинства и недостатки

- •4.5.3. Погрешности электродинамических приборов

- •4.6. Ферродинамические приборы

- •4.6.1. Устройство и принцип действия ферродинамического им

- •4.6.2. Области применения, достоинства и недостатки

- •4.6.3. Погрешности ферродинамических приборов

- •4.7. Электростатические приборы

- •4.7.1. Устройство и принцип действия электростатического им

- •4.7.2. Области применения, достоинства и недостатки

- •4.7.3. Погрешности электростатических приборов

- •4.8. Индукционные им и приборы на их основе

- •4.8.1. Устройство, принцип действия и области применения

- •4.8.2. Погрешности индукционных приборов

- •5. Измерительные преобразователи (ип) неэлектрических величин

- •5.1. Общие сведения и характеристики ип

- •5.2. Классификация измерительных преобразователей

- •5.3.Резистивные измерительные преобразователи

- •5.3.1. Общие вопросы построения рип

- •5.3.2. Основные характеристики рип:

- •5.3.3. Реостатные преобразователи

- •5.3.4.Тензорезистивные ип

- •5.3.5. Теплорезистивные ип

- •5.3.7. Измерительные цепи резистивных ип

- •6. Термоэлектрические ип

- •6.2. Области применения и материалы термоэлектрических ип

- •6.3. Характеристики термоэлектрических преобразователей

- •6.4. Конструкции термоэлектрических ип

- •6.5. Измерительные цепи термоэлектрических ип

- •7. Емкостные ип (еип)

- •7.1. Принцип действия, конструкции, характеристики еип

- •7.2. Области применения, достоинства и недостатки еип

- •7.3. Погрешности еип

- •7.4. Измерительные цепи еип

- •8. Электромагнитные ип.

- •8.1. Индуктивные ип

- •8.1.1. Принцип действия, конструкции, достоинства и недостатки

- •8.1.2.Основные характеристики и области применения

- •8.1.3.Погрешности индуктивных ип

- •8.1.4.Измерительные цепи индуктивных ип

- •8.2. Трансформаторные ип

- •8.2.1. Принцип действия, конструкции, достоинства и недостатки

- •8.2.2. Погрешности трансформаторных ип

- •8.3. Магнитоупругие ип

- •8.3.1. Принцип действия, конструкции магнитоупругих ип

- •8.3.2. Характеристики и области применения

- •8.3.3. Погрешности магнитоупругих ип

- •8.3.4. Измерительные цепи

- •9. Пьезоэлектрические ип

- •9.1. Принцип действия и материалы пьезоэлектрических ип

- •9.2. Характеристики и применение пьезоэлектрических ип

- •9.3. Погрешности пьезоэлектрических ип

- •9.4. Измерительные цепи пьезоэлектрических ип

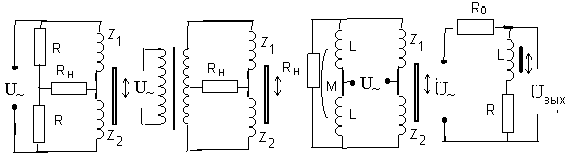

8.1.4.Измерительные цепи индуктивных ип

Основными

измерительными цепями индуктивных ИП

являются мостовые цепи (рис. 8.3 а, б, в).

Иногда индуктивный преобразователь

включается в делитель напряжения (рис.

8.3 г) или колебательныйL–Cконтур генератора.

Наиболее распространенной является

мостовая измерительная цепь, работающая

в неравновесном режиме, при этом ток в

нагрузке сдвинут по фазе относительно

напряжения питания. Уравновешивание

моста в начальном положении производится

по двум составляющим.

Основными

измерительными цепями индуктивных ИП

являются мостовые цепи (рис. 8.3 а, б, в).

Иногда индуктивный преобразователь

включается в делитель напряжения (рис.

8.3 г) или колебательныйL–Cконтур генератора.

Наиболее распространенной является

мостовая измерительная цепь, работающая

в неравновесном режиме, при этом ток в

нагрузке сдвинут по фазе относительно

напряжения питания. Уравновешивание

моста в начальном положении производится

по двум составляющим.

а) б) в) г)

Рис. 8.3

8.2. Трансформаторные ип

8.2.1. Принцип действия, конструкции, достоинства и недостатки

Принцип действия трансформаторных (взаимоиндуктивных) ИП основан на изменении взаимной индуктивности между двумя обмотками под действием входного сигнала. Одна из обмоток является намагничивающей, а с другой снимается напряжение.

Конструкции магнитной цепи трансформаторных и индуктивных ИП одинаковы, отличаются они числом обмоток. Трансформаторные ИП с изменяющимся воздушным зазором (рис. 8.4 а) и переменной площадью воздушного зазора (рис. 8.4 б) состоят из магнитопровода 1, на который намотаны две обмотки 2 (обмотка возбуждения) и 3 (вторичная обмотка), и подвижного якоря 4 из ферромагнитного материала. При перемещении подвижного якоря изменяется магнитное сопротивление RМ и взаимная индуктивность М между обмотками. Если токI1, протекающий по обмотке 2, остается постоянным, то ЭДС индуктированная во вторичной обмотке 3, будет определяться как

Е2 = j w1 w2 I1/ RМ, (8.8)

где w1 иw2 - число витков обмотки возбуждения и вторичной обмотки;- частота.

Подставив в (8.8) выражение для магнитного сопротивления (8.2), получим уравнение преобразования трансформаторного преобразователя с переменным воздушным зазором (рис. 8.4 а)

Е2

= j0

Q

w1 w2

I1/

(2

+ lСТ/r)

j0

Q

w1 w2

I1/

2.

(8.9)

Е2

= j0

Q

w1 w2

I1/

(2

+ lСТ/r)

j0

Q

w1 w2

I1/

2.

(8.9)

а) б)

в)

а) б)

в)

г) д)

Рис. 8.4

В преобразователе (рис. 8.4 в) обмотка 3 выполнена в виде рамки, которая может поворачиваться в кольцевом зазоре полюсных наконечников 4. При включении обмотки 2 в цепь переменного тока в обмотке 3 наводится ЭДС Е2. При повороте рамки 3 значение ЭДС Е2изменяется. Функция преобразования трансформаторного ИП с подвижной обмоткой может быть записана в виде [9]

Е2 = 2 w2 U~/ (w1), (8.10)

где – угол поворота рамки относительно горизонтального положенияО.

В крайних положениях рамки (1и2) индуктированная в ней Е2 имеет максимальное значение. В горизонтальном положении (О) рамки 3 ЭДС Е2равна нулю, причем при переходе рамки через горизонтальное положение ЭДС меняет фазу на 180О. Для сдвига характеристики преобразования последовательно с обмоткой 3 включают дополнительную обмотку 5. В данных преобразователях могут быть использованы ферродинамические измерительные механизмы и сами преобразователи иногда называют ферродинамическими [10].

В преобразователе с распределенными параметрами (рис. 8.4 г) при перемещении подвижной обмотки в воздушном зазоре изменяется полный поток, сцепляющийся с витками подвижной обмотки. Если магнитное сопротивление участка магнитопровода 1, по которому перемещается подвижная обмотка 3, мало по сравнению с магнитным сопротивлением воздушного зазора, то зависимость индуктированной ЭДС Е2практически линейно зависит от перемещения обмотки 3. Изменяя профиль магнитопровода, можно получить заданную функцию преобразования трансформаторного ИП.

К достоинствам трансформаторных ИПможно отнести: 1) отсутствие гальванической связи между цепями питания и выхода; 2) возможность их использования без измерительных схем.

К недостаткамотносятся влияние перемещения подвижного якоря на ток в первичной цепи.

Область применения трансформаторных ИП аналогична области применения индуктивных ИП.