- •Лекция №1. Экология, ее цели и задачи. БиосфеРа как целостная оболочка земли.

- •1. Экология, основные понятия и определения

- •2. Экологические факторы и закономерности их действия.

- •Закономерности действия факторов

- •Абиотические факторы

- •Биотические факторы

- •Антропогенные факторы

- •3. Учение о биосфере как целостной оболочке земли

- •Поток энергии и круговорот веществ в биосфере

- •Круговорот углерода

- •Круговорот азота

- •Круговорот фосфора

- •2.6.4. Круговорот серы

- •2.6.5. Круговорот воды

2. Экологические факторы и закономерности их действия.

Экологический фактор среды - любой элемент среды, способный оказать непосредственное влияние на живые организмы и на характер их отношений друг с другом. В свою очередь, организм реагирует на экологический фактор специфичными приспособительными реакциями.

Экологические факторы среды, с которыми связан любой организм, делятся на категории:

факторы неживой природы - абиотические;

факторы живой природы - биотические;

антропогенные факторы.

Воздействие человека на окружающую среду проявляется, прежде всего, в изменении режима множества биотических и абиотических факторов зачастую за те пределы, которые отвечают экологическим требованиям живых организмов. Любому живому организму необходимы не вообще температура, влажность, минеральные и органические вещества или какие-либо другие факторы, а их определенный режим, т.е. существуют некоторые верхние и нижние границы амплитуды допустимых колебаний этих факторов. Чем шире предел какого-либо фактора, тем выше устойчивость, т.е. толерантность данного организма.

Требования того или иного организма к факторам среды обусловливают границы его распространения (ареал) и место, занимаемое в экосистеме. Совокупность множества параметров среды, определяющих условия существования того или иного вида, и его функциональных характеристик (преобразование им энергии, обмен информацией со средой и себе подобными и др.) представляет собой экологическую нишу.

Экологическая ниша характеризует экологические условия жизнедеятельности организмов, которые определяются как абиотическими, так и биотическими факторами.

Следовательно, в каждом биогеоценозе все виды живых организмов занимают определенные экологические ниши, расселяясь таким образом, чтобы, не мешая друг другу, наиболее полно и эффективно использовать все энергетические и материальные ресурсы. Одни виды живых организмов расселяются в верхних этажах, потребляют энергию Солнца, извлекают необходимые вещества из атмосферного воздуха и используют атмосферную влагу. Другие поселяются в почве и живут за счет энергетических ресурсов мертвого органического вещества, почвенной влаги и газов, содержащихся в порах почвы. Расселяясь таким образом, все живые организмы, находясь в тесном взаимодействии, обеспечивают существование друг друга и постоянный круговорот веществ. От разнообразия живых организмов, от числа экологических ниш будут зависеть полнота и скорость круговорота веществ в данном конкретном биогеоценозе.

Закономерности действия факторов

Для разных видов условия, в которых они особенно хорошо себя чувствуют, неодинаковы. Например, некоторые растения предпочитают очень влажную почву, другие - относительно сухую. Одни требуют высокой температуры, другие лучше переносят пониженную.

Обозначим множество значений любого фактора в виде вектора, или шкалы. Жизнь возможна лишь при определенных значениях факторов, совокупность которых носит название экологического спектра. Каждый вид характеризуется своим экологическим спектром.

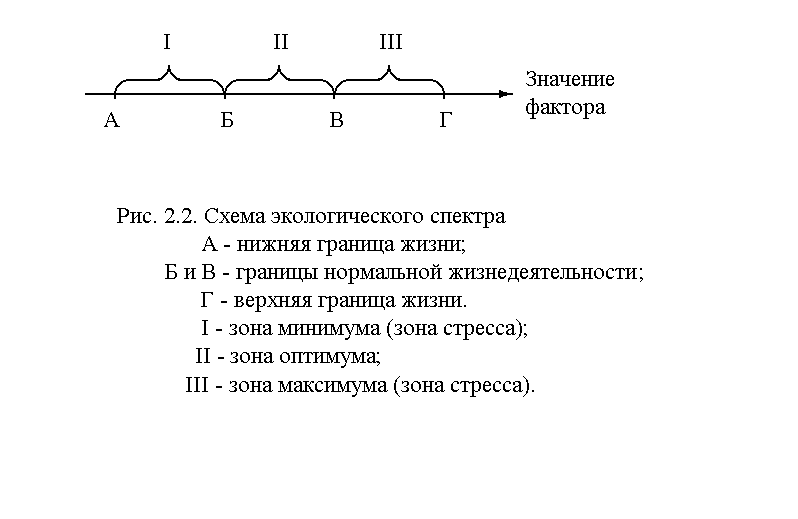

Действие каждого фактора характеризуется наличием в пределах его общего спектра трех зон (рис. 2.2):

зоны нарушения жизнедеятельности вследствие недостатка фактора (зона минимума);

зоны нормальной жизнедеятельности (зона оптимума);

зоны нарушения жизнедеятельности вследствие избытка фактора (зона максимума).

При минимуме и максимуме фактора организм может жить, но не достигает расцвета (стрессовые зоны). Весь интервал значений фактора от минимального до максимального, при которых возможна жизнедеятельность организма, называют диапазоном устойчивости (толерантности).

В 1840 г. химик Юстус фон Либих, наблюдая за влиянием на растения химических удобрений, обнаружил, что ограничение дозы любого из них ведет к замедлению роста. Это позволило ученому сформировать правило, которое носит название закона минимума Либиха.

Согласно этому закону, жизненные возможности лимитируют факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму.

Закон относится ко всем влияющим на организм биотическим и абиотическим факторам и применим и к растениям, и к животным, и к человеку.

В 1913 г. американский ученый Шелфорд показал, что не только вещество, присутствующее в минимуме, может определять жизнеспособность организма, но и избыток какого-то элемента может приводить к нежелательным отклонениям. Например, при недостатке воды в почве ассимиляция растением минеральных веществ затруднена, но и при избытке воды возникают процессы гниения, закисание почвы.

Факторы, присутствующие как в избытке, так и в недостатке (по отношению к оптимальным требованиям организма), называются лимитирующими. Правило Шелфорда получило название закона лимитирующего фактора или закона толерантности.