- •2.1. Факторы речной системы.

- •1.1. Неразмывающая (неэродирующая) скорость склонового стока.

- •1.2. Влияние интенсивности осадков и их продолжительности.

- •1.5. Влияние растительности.

- •2. Загрязнение рек и водоемов.

- •2.2. Организационно-хозяйственные мероприятия.

- •2.3. Агротехнические (агромелиоративные) мероприятия.

- •1. 4.Мероприятия по предупреждению заиления

- •2. Природоохранные мероприятия в бассейнах рек, способствующие уменьшению русловых деформаций.

- •1.5. Защита от эвтрофикация водоемов.

- •3.2.2. Землесосные снаряды

- •3.2.6. Машины для бетонных и железобетонных работ

ВВЕДЕНИЕ

На всей территории нашей страны реки обеспечивают хозяйственную деятельность человека, его повседневный быт, играют важную роль в жизни общества. Они выступают как элемент производительных сил, влияя тем самым на экономическое и социальное развитие отдельных регионов страны.

Сохранение и восстановление водных объектов всех рангов в качестве источника возобновляемых водных ресурсов играет важную роль в интересах оптимального состояния биосферы и в интересах создания благоприятных условий для развития общества.

Биосфе́ра (от др.-греч. βιος — жизнь И σφαῖρα — сфера, шар) — оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «пленка жизни»; глобальная экосистема Земли.

Биосфера сформировалась 500 млн лет назад, когда на нашей планете стали зарождаться первые организмы. Она проникает во всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы, то есть населяет экосферу. Биосфера представляет собой совокупность всех живых организмов. В ней обитает более 3.000.000 видов растений, животных, грибов, бактерий и насекомых. Человек тоже является частью биосферы, его деятельность превосходит многие природные процессы

Дисциплина «Восстановление рек и водоемов» является одной из основных дисциплин, составляя теоретическую основу практической деятельности инженера по комплексному использованию и охране водных ресурсов. Цель дисциплины: подготовить будущих специалистов к планированию, разработке и реализации мероприятий для улучшения режима и состояния рек и водоёмов.

В курсе лекций по дисциплине «Восстановление рек и водоемов» рассмотрено воздействие различных природных и антропогенных факторов на реки и водоемы, виды негативных явлений (водная эрозия, русловые деформации, загрязнение рек, заиление водоемов). Приведены различные природоохранные мероприятия для защиты водных объектов и условия, в которых целесообразно применение тех или иных типов таких мероприятий. Даны технологические приемы активизации процессов самоочищения водных объектов и удаления из них донных отложений.

Природные факторы – это совокупность природных условий, способствующих или восстановлению водных объектов.

К природным факторам относятся:

-биотические элементы (это компоненты живой природы);

-абиотические элементы (это климат и ландшафтно-географические условия).

Антропогенные факторы – результат воздействия человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. АФ можно разделить на 3 группы:

- оказывающие прямое воздействие на окружающую среду в результате внезапно начинающейся, интенсивной и непродолжительной деятельности, напр. прокладка автомобильной или железной дороги;

- косвенное воздействие – через хозяйственную деятельность долговременного характера и малой интенсивности, напр. загрязнение окружающей среды газообразными и жидкими выбросами завода, построенного без необходимых очистных сооружений;

- комплексное воздействие вышеперечисленных факторов, приводящее к медленному, но существенному изменению окружающей среды (рост населения, преобразование земельных угодий, появление примесей в воде и т.п.).

Водная эрозия –процесс разрушения почв, горных пород дождевыми, талыми и текучими водами.

Русловые деформации – изменение размеров и положения в пространстве русла водотока и отдельных русловых образований, связанное с переотложением наносов.

Заиление водоема – накопление на дне водоема ила (вязкого осадка из органических или минеральных веществ, содержащего 30...50% частиц диаметром менее 0.01 мм).

ЛЕКЦИЯ №1

ПЛАН

1. Основные понятия и методология

2. Речные системы и русловые процессы

2.1. Факторы речной системы.

2.2. Виды русловых деформаций

2.3. Типы русловых деформаций

2.4. Естественные причины деформаций русел.

2.5. Деформации в реках как результат антропогенного воздействия.

1. Основные понятия и методология

Что следует понимать под улучшением или восстановлением экосистемы реки?

Экосистема – биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп) и системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.

В противоположность проектам рекультивации земель, при осуществлении которых на восстанавливаемых площадях часто проводят ревегетацию (обновление) и заселение новыми видами животных, большинство проектов по восстановлению рек предусматривает создание и размещение в реке сооружений, способствующих привлечению первых переселенцев и заселению биоты. Восстановление реки, по смыслу, является процессом, способствующим усилению и ускорению восстановления. Этот процесс дает возможность экосистеме крупной или малой реки достигнуть стабильного состояния со значительно большей скоростью, чем при естественных физических и биологических процессах развития среды обитания и заселения биот. Ускорение восстановления должно привести к возврату экосистемы в состояние, которое во многом напоминают соседние участки, не подвергшиеся отрицательному воздействию.

Биота (от др.-греч. жизнь) – исторически сложившаяся совокупность видов живых организмов, объединённых общей областью распространения в н.в. или в прошедшие геологические эпохи. В состав биоты входят как представители клеточных организмов (растения, животные, грибы, бактерии, протисты и пр.), так и бесклеточные организмы (например, вирусы).

Большинство рек Российской Федерации – это малые реки.

Малые реки – постоянно действующие водотоки длиной от нескольких километров до 100 км. Площадь водосбора для данных рек не превышает 2 тыс. км2. Реки длиной менее 100 км составляют 99 % общего числа рек России.

В отличие от более крупных водотоков, малая река очень тесно связана с окружающим ландшафтом. Каждое изменение в ландшафте ее водосбора сразу же отражается на ее режиме. Малые реки более уязвимы, чем средние и крупные. Вырубка леса и распашка почвы даже на 20% площади водосбора могут заметно повлиять на малые реки и очень слабо отразиться на режиме рек с площадями водосбора в 10 000 км2 и более. Главная причина этого состоит в неравномерности гидрологического режима малых рек, вызванной одновременным поступлением талых и дождевых вод, быстрым прохождением паводков, пониженным подземным питанием рек в лесной зоне и полным его исчезновением в степной зоне. На малых реках весной за 2-4 недели проходят до 80 % годового стока, а на временных водотоках часто сток наблюдается только весной.

Гидрологический режим – закономерные изменения состояния водного объекта во времени, его гидрологических характеристик. Проявляется в виде многолетних сезонных и суточных колебаний уровня воды, её расхода, ледовых явлений, температуры воды, состава и концентрации веществ, изменений русла реки, очертаний берегов водоёма. Обусловлен главным образом климатическими условиями бассейна.

Паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстрого таяния снега при оттепели, ледников, обильных дождей, попусков воды из водохранилищ.

Постановка и начало широких исследований по проблеме малых рек относится к 1930-1950 гг. Особое внимание к ним было проявлено в первые послевоенные годы в связи с планами по обеспечению высоких и устойчивых урожаев, планом развития народного хозяйства страны в 1946-1950 гг.

Характерной чертой разрабатываемых планов было интенсивное использование водных ресурсов в интересах водного транспорта, лесосплава, гидроэнергетики, водоснабжения населенных мест и промышленности, орошаемого земледелия, сельскохозяйственного производства, рыбного хозяйства и санитарного благоустройства. Такая направленность использования водных ресурсов малых рек понятна, учитывая, что нагрузка на малые реки в те годы невелика и необходимо было решить первоочередные задачи восстановления экономики разрушенной войной страны.

В 1954-1964 годы особое внимание малые реки приобрели как источник водоснабжения строящихся колхозов и совхозов, обводнения пастбищ, орошения участков под сенокосными угодьями и овощами.

С конца 70-х годов хозяйственное использование малых рек сильно изменилось. В качестве источников питьевой воды они практически не используются.

Уменьшилось значение малых рек как источника энергии. Если раньше водяные мельницы удовлетворяли значительную часть потребностей сельского хозяйства, то теперь их нет. Это в определенной степени отразилось и на состоянии малых рек, т.к. мельникам приходилось следить не только за состоянием плотин, но и водосбором (борьба с заилением и т.д.)

Опыт массового строительства прудов и сельских ГЭС в 50-х годах показал, насколько сложно гидротехническое строительство на малых реках. Недостаточно обоснованное проектирование и некачественное строительство привели к тому, что многие плотины были разрушены, некоторые пруды остались незаполненными водой, а часть их заилилась. Большие затраты на эксплуатацию и ремонт ГЭС делали их нерентабельными.

На малых реках увеличилось использование маломерного моторного флота. Это привело к чрезмерному загрязнению их нефтепродуктами, размыву берегов, уничтожению водной растительности и в целом к резкому ухудшению экологических условий.

Видоизменилась и гипертрофировалась (чрезмерное развилась, излишне усилилась) еще одна традиционная функция малой реки – сброс с территории излишков влаги. Если раньше малые реки и водоемы собирали относительно чистые талые и дождевые воды, то теперь их широко используют для сброса промышленных стоков. Более всего загрязняет водоемы рассредоточенный сток бытовых вод и сток с дорог, улиц, с обильно удобряемых сельскохозяйственных полей, с территории животноводческих комплексов и т.п.

Чрезмерная распашка склонов, захватывающая бровки русел и поймы малых рек привела к усилению эрозии почвы и заилению гидрографической сети.

Осушение тысяч гектаров переувлажненных земель привело к прекращению стока рек.

На берегах рек проживает подавляющее большинство сельского и городского населения, которое издавна использовало воду для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, орошения приречных садов, огородов, других с/х угодий; для купания, отдыха у воды, туризма, рыбной ловли и охоты; а заливные пойменные луга – для выпаса скота и заготовки.

Таким образом, проблема рек касается каждого, не только сельских жителей, но и горожан, не только общества в целом, но и конкретного человека.

Итак, подведем итоги.

Основные признаки деградации реки:

а) загрязнение воды;

б) обмеление и зарастание русла;

в) подъем уровня воды в русле и грунтовых вод на пойме;

г) истощение реки (сокращение расходов воды до полного пересыхания;

д) врезка русла и снижение уровня воды в ней и на пойме.

Предпринимаются крупномасштабные мероприятия по охране рек и водоемов от загрязнения, засорения и истощения и по их комплексному использованию:

1. Охранные.

2. Рекультивационные.

3. Хозяйственные.

2. Речные системы и русловые процессы

Реки – постоянные водные потоки, текущие в образованных ими руслах. Вода в реках возобновляется в процессе круговорота.

Реки – наиболее неустойчивые по своему режиму водные единицы. Вода, стекающая по поверхности после выпадения осадков и выходящая в виде источников, родников или ключей на поверхность, сначала образует небольшие речки, которые, постепенно вливаясь, друг в друга, образуют средние, а затем большие реки, впадающие в моря и океаны или в бессточные озера.

Совокупность всех рек, впадающих в главную, называется речной системой или речной сетью.

Все водотоки и водоемы в пределах определенной территории составляют гидрографическую сеть этой территории.

2.1. Факторы речной системы.

Развитие всякой речной системы определяется совокупным действием естественных геологических, гидрологических, гидравлических и геометрических факторов.

Геологические факторы влияют на характер и количество речных отложений, а также на развитие излучин, которое зависит от рельефа и свойств грунта. Крутизна и количество излучин зависят от свойств грунта, интенсивность образования отложений – от вида грунта и общего уклона речного русла.

Гидрологические факторы – определяют изменчивость стока и течений. В связи с многолетними изменениями климата возникают колебания стока, приводящие к существенным морфологическим изменениям реки. Помимо свойств грунта, значительное влияние на сток и инфильтрацию (проникновение атмосферных и поверхностных вод в почву, горную породу) оказывают густота и тип растительности.

Гидравлические факторы – глубина, уклон и скорость потока. Они непосредственно определяют степень размывания берегов, перемещения наносов и т.п. Гидравлические факторы вызывают изменение формы поперечного сечения, образование плесов, перекатов, а также формы излучин.

Плес – глубоководный участок русла реки который находится между двумя отмелями или перекатами.

Перекат, мелководный участок русла реки, обычно имеющий вид вала с пологим скатом, обращенным против течения, и крутым - по течению. Причиной образования П. является неравномерность размыва русла водным потоком.

Излучина – участок извилистого русла водотока между двумя смежными точками перегиба его осевой линии.

Морфологические факторы – форма поперечного сечения русла, тип русла (извилистый, прямой, разветвлённый) и чередование плесов и быстротоков. Различия размеров, формы и типа русла, связаны с расходом воды и количеством наносов, колебания этих переменных показателей могут вызвать значительные изменения морфологических факторов.

Быстроток – гидротехническое сооружение в виде открытого канала или лотка для перевода воды из верхнего участка водовода или водоёма в нижний (с большими скоростями) без отрыва потока от контура сооружения.

2.2. Виды русловых деформаций

Процесс взаимодействия потока и русла выражается в русловых деформациях.

Русловые деформации

1.Необратимые (однонаправленные). Это естественные вековые изменения продольного профиля реки и соответствующие изменения ее внутренней морфологической структуры.

2.Обратимые. Это ограниченные во времени (иногда сезонные) изменения конфигурации дна на плесах и перекатах подмывы и намывы берегов русла, приводящие к разрушению старых и образованию новых участков пойм (меандрирование) Вертикальные Плановые

Выражают вековой процесс развития реки или его видоизменения, вызванные однонаправленным изменением водного режима реки вследствие колебаний стока из-за климатических причин и антропогенного воздействия.

Основные элементы процесса русловых деформаций:

1. Эрозия (разрушение) – размыв берегов и дна

2. Транспортировка наносов

3. Аккумуляция (отложение) наносов – намыв берегов

Размывы берегов могут привести к потере территории, уничтожению посевов, разрушению шоссейных и железных дорог, причинить ущерб промышленным предприятиям и населенным пунктам.

Намывы берегов могут привести к полной заносимости водозаборных сооружений канализационных выпусков, головных сооружений каналов и ковшей.

Размывы дна в ряде случаев могут привести к разрушению мостов, набережных и водоприемников.

Образование отмелей затрудняет судоходство лесосплав, может привести к уменьшению или прекращению отбора воды.

Изменение конфигурации русла, образование новых рукавов реки, островов, уменьшение глубин нарушают режим судоходства и отбора воды, препятствуют лесосплаву и могут привести к дестабилизации промышленного и сельскохозяйственного производства и жизни населенных пунктов.

Поток формирует оптимальное русло путем изменения подвижного рельефа ложа применительно к соответствующим русловым режимам за счет осаждения наносов или размыва донных отложений и берегов водотока.

При размыве русла происходит постепенное насыщение потока наносами. При достижении мутности потока величины, равной его транспортирующей способности, размыв прекращается и наступает динамическое равновесие.

С течением времени речная система приспосабливается к естественным колебаниям стока, приобретая очертания, которое обеспечивают квазистационарное, но, тем не менее, динамичное состояние.

Вертикальные деформации (врезание или аккумуляция) и изменение отметок дна обусловлены изменением транспортирующей способности потока, трансформацией удельной энергии его живого сечения и потерями напора, вызванными затратами энергии на движение воды, транспорт наносов и эрозию грунтов ложа. На аккумулирующей реке чаще всего русло разветвлено на рукава, на врезающейся – извилистые типы русел.

Наиболее устойчивой формой речных русел в плане являются криволинейные русла с переменной по длине кривизной на поворотах, изменяющейся по определенному закону.

Определяющим условием для развития горизонтальных деформаций является кинематическая структура потока: его скоростное поле, циркуляционные течения и т.д. Наблюдаются постоянно. Интенсивность – несколько см. или десятки метров в год (в зависимости от типа реки).

Реки развиваются исключительно под влиянием местных сочетаний природных условий, поэтому влияние антропогенной деятельности, нарушающей эти условия, здесь наиболее ощутимо. Вследствие деятельности человека, осуществляемой без принятия необходимых мер по восстановлению квазистационарного состояния, речная система начинает приспосабливаться, меняясь соответственно происходящим нарушениям. Перемены распространяются на весьма значительные расстояния от участка, испытавшего воздействие антропогенного фактора.

На реках процесс обратимых деформаций при усиливающейся антропогенной нагрузке сочетается с более или менее интенсивно развивающимся необратимым процессом, что ведет к деградации реки, а иногда к ее полному исчезновению.

2.3.Типы русловых деформаций.

1. Лентогрядочный тип – наличие в русле смещающихся вниз по течению гряд с шагом, большей ширины реки, и сезонным изменением высоты гряд, плановые деформации берегов практически отсутствуют.

Плановые деформации представляют собой результат намыва и размыва берегов русла.

Гряда русловая — повышение донного рельефа вытянутой формы, возникающее в руслах водотоков, осуществляющих транспорт донных наносов.

2. Побочневый тип – наличие отмелей (побочней) примыкающих к берегам в шахматном порядке. Русловые деформации сводятся к смещению гряд в период половодья и восстановлению в этот период размытых в межень гребней гряд. Плановые деформации невелики.

Межень – низкий уровень воды в реке.

3. Ограниченное меандрирование возникает как следствие развития побочневого типа. Русловые деформации аналогичны деформациям побочневого типа. Плановые представляют собой появление слабых извилин русла и отдельных пойменных массивов.

Пойма — часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков.

4. Свободное меандрирование – наличие одного действующего русла, сильно меандрирующего в широкой пойме. Излучины имеют различные (до 2500 и более) углы разворота, и индивидуальный характер развития вплоть до прорыва перешейка междусмежными излучинами и образованием новых. Глубинные деформации носят сезонный характер.

Меандрирование – тип русловых процессов, схема деформаций в виде последовательных стадий извилистости речного русла.

Меандры – излучины. Название происходит от названия реки в Малой Азии, славившейся своими излучинами.

Схематическое изображение образования меандрирования реки в долине

(1 — тальвег, 2 — излучины)

5. Незавершенное меандрирование – наличие спрямляющей протоки на меандрирующих излучинах. По мере развития протоки замедляются деформации основного русла, и происходит его отмирание.

6. Русловая многорукавность – характерна для рек, перегруженных донными наносами. В выработанном потоком широком распластанном русле образуются быстро перемещающиеся острова и протоки. Плановые границы основного русла также изменяются.

Тип русловых деформаций конкретной реки, определяется по картографическим материалам, при отсутствии – по аналогу в сходных условиях.

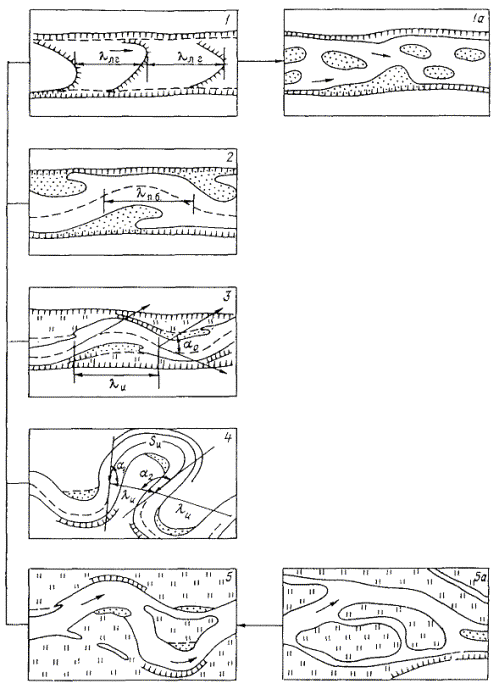

Схема типов руслового процесса по классификации

1 - ленточногрядовый, 2 - побочневый, 3 - ограниченное меандрирование, 4 - свободное меандрирование, 5 - незавершенное меандрирование, 5а - поименная многорукавность, 1а - русловая многорукавность; lлг - шаг ленточных гряд, lпб - шаг побочней, lн - шаг излучины, a0 - угол разворота излучины, SИ - длина излучины, a1 - угол входа, a2 - угол выхода, a0 = a1 + a2

2.4. Естественные причины деформаций русел.

Основные причины деформаций рек в природных условиях являются воздействия на них:

1. русловых; фильтрационных; склоновых и дождевых вод (водная эрозия)

2. промерзание и оттаивание грунта

3. ветровая эрозия и т.д.

1. Гидрологические факторы определяют изменчивость стока и течений, следовательно, они влияют и на характер меандрирования. Многоводные паводки производят резкое переформирование не только главного русла, но и второстепенных русел (протоков) и даже части поймы. Средние паводки производят переформирование только основных русел рек и русел больших протоков, пойма остается без изменений. В маловодные годы происходит слабое преобразование в пределах русла, сформированного большими паводками.

В зоне высачивания грунтовых вод откосы русел подвергаются действию фильтрационных сил, которые вызывают нарушение их устойчивости – оплывание и оползни поверхностных слоев грунта. Наиболее интенсивно эти процессы протекают в несвязанных мелкозернистых грунтах (песок) и маловодных супесчаных грунтах. Откосы в надводной части могут размываться поверхностным склоновым потоком, возникающим в период снеготаяния и ливней.

2. Промерзание и оттаивание вызывает наиболее значительные деформации пучения и последующего оползания поверхностного слоя откосов в глинистых и суглинистых грунтах.

3. При эрозия почв происходит вынос в реки огромного количества наносов, отмирание верховий или заболачивание русел рек. Истоки могут перемещаться вниз по течению, а в степной зоне некоторые малые реки превращаются в балки (овраг, лощина, по которой во время таяния снегов образуется поток).

Верховье реки - верхний участок реки, отличающийся наибольшими уклонами и соответственно наибольшими скоростями течения воды. Верховье начинается от истока или места слияния двух рек, носящих разные названия, и простирается до места, где размыв ослабевает.

Эрозия почв - процесс разрушения почвенного покрова и сноса его частиц потоками воды или ветром.

2.5. Деформации в реках как результат антропогенного воздействия.

Наиболее распространенным следствием воздействия на водоток является общий размыв донных отложений в нижних бьефах гидроузлов по причине задержания наносов в верхнем бьефе.

Серьезный ущерб рекам во многих местах причинили бесконтрольные карьерные выемки донных отложений из их русел. Извлечение песчано-гравийных материалов из русел рек в строительных целях и дноуглубительные необоснованные работы привели к серьезному нарушению природных русловых процессов и весьма значительным «просадкам» уровня рек. Выше карьера общий размыв развивается вследствие увеличения уклонов. То же происходит и при устройстве судоходной или спрямляющей прорези.

Устройство в черте города или др. населенного пункта русловыправительных сооружений, например, с целью освоения пойменных земель, приводит к стеснению русла, следовательно, к подпору. При этом уровень и поверхность дна понижаются, что ведет к размыву на вышележащем участке.

При искусственном обводнении реки динамическое равновесие нарушается, и происходят однонаправленные изменения руслового процесса (размыв или заиление) и т.д.

ЛЕКЦИЯ № 2

ПЛАН

1. Водная эрозия на водосборах рек и водоемов

1.1. Неразмывающая (неэродирующая) скорость склонового стока.

1.2. Влияние интенсивности осадков и их продолжительности

1.3. Влияние основных факторов рельефа

1.4. Влияние типа почвы

1.5. Влияние растительности.

2. Загрязнение рек и водоемов

2.1. Виды загрязнений природных вод.

2.2. Основные источники загрязнения природных вод.

3. Другие виды антропогенной нагрузки на водные объекты как причины деградации рек и водоемов.

1. Водная эрозия на водосборах рек и водоемов

Одним из проявлений отрицательного влияния хозяйственной деятельности человек на окружающую среду является водная эрозия на территории речных бассейнов, особенно бассейнов малых рек. При этом влияние склоновой эрозии на окружающую среду не ограничивается удалением почвы – она влияет и на водный режим рек, увеличивая максимальные расходы в результате оголения склонов, заиляя реки и ухудшая качество воды в них, заболачивая поймы и т.д. Тем самым эрозия способствует исчезновению рек.

Эрозия – процесс разрушения горных пород и почв с нарушением их целостности и изменением физико-химических свойств, сопровождающийся переносом частиц с одного места на другое (дефляция – ветровая эрозия – ветер; водная эрозия – вода; антропогенная эрозия – человек)

Водная эрозия – процесс разрушения почв, горных пород дождевыми, талыми и текучими водами.

Плоскостная (поверхностная) – сравнительно равномерный по площади смыв частиц почвы струями временных ручейков талых и дождевых вод

Овражная (линейная) – образуются ложбины и глубокие линейные впадины – овраги

Боковая (подмывание берегов) – приводит к плановым перемещениям русла, его расширению и образованию речных меандр

Глубинная приводит к изменению высотного положения русла (его врезания в толщу земли). Смыв почвы при ее орошении

Базис эрозии – низшая плоскость, до уровня которой данным потоком сносятся продукты разрушения почв. Для оврага Б.Э. является меженный уровень постоянного водотока или водоема, где овраг заканчивается. Для рек – отметка уровня водоема или водотока, в который они впадают. Всеобщий Б.Э. – уровень Мирового океана.

Эродируемость почвы – интенсивность эрозии, обусловленная свойствами самой почвы, влияющими на скорость инфильтрации, проницаемость и полную влагоемкость, а также – свойствами сопротивления почвы разбрызгивающим, распыляющим, разрушающим и перемещающим действием дождевых капель.

Влияние различных факторов на объем смыва почвы со склонов.