- •Вопрос1. 1 часть.Общая схема системного анализа цели задачи основные категории

- •Тема 1. Введение. Системный анализ.

- •Вопрос1. 2 часть. Цели и задачи. Основные категории системных анализов.

- •Вопрос 2.Построение линейной, математической объекта стр 68

- •Вопрос 3.Чувствительность математической модели

- •Вопрос 4. Классификация систем

- •Вопрос 6. Эволюция систем стр 16 Вопрос 6. Эволюция систем

- •Вопрос 7 стр 8 Определение систем

- •Вопрос 8 Математическое моделирование стр 36

- •Вопрос 9.Вариационный принцип. Системные инварианты

- •Системные инварианты

- •Вопрос 10 .Если схему нарисуете то описание не надо Вопрос 10.Классификация видов моделирования

- •Вопрос 11.Принципы моделирования

- •Вопрос 12. Нормативное управление (кроме закона…)дефектность систем убираем.

Вопрос1. 1 часть.Общая схема системного анализа цели задачи основные категории

Тема 1. Введение. Системный анализ.

Существует идея построения общей теории, приложимой к системам любой природы. Одним из путей реализации этой идеи является нахождение общесистемных закономерностей путём выявления структурного сходства законов, установленных в разных дисциплинах. Построить такую общую логико-математическую дисциплину не удалось, но разработка частных системных исследований, развитие методологии анализа систем и установление общесистемных закономерностей является её крупным достижением.

Определение:

Системный подход - это некоторый общеметодологический принцип. Его гносеологический аспект – теория систем. Его прагматический аспект - системный анализ, а главным инструментом анализа является моделирование систем.

Общая схема системного анализа может быть такой как представлена на рис. 1.

Рис. 1 Принципиальная схема системного анализа.

Реальность представляет собой слишком сложную структуру для того, чтобы явиться непосредственно объектом анализа. Часто говорят, что она неисчерпаема в познании. Анализ конкретных проявлений реальности осуществляется путём предварительного выявления или декларирования суммы системных признаков.

Здесь категория СИСТЕМА является средством упрощённого представления реальной ситуации, по отношению к которой может быть сформулирована некоторая цель (осуществлена постановка практически значимой задачи). Система искусственно вычленяется из общего многообразия элементов и отношений, составляющих реальность.

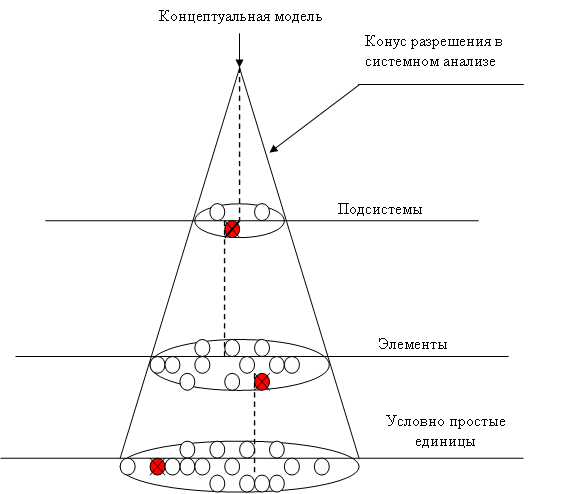

Модель – это объект-заместитель, воспроизводящий наиболее существенные, с точки зрения исследователя, свойства и характеристики системы. Модель позволяет определять динамические характеристики в ускоренном масштабе времени, осуществлять прогнозирование и оптимальное управление. Обычно даже простую систему не удается представить одной моделью и приходиться связывать некоторую совокупность моделей в единую систему мышления, которую условно называют «конус разрешения» (рис. 2).

Рис. 2 Конус разрешения системных моделей.

Наиболее простая модель, находящаяся в вершине конуса, соответствует понятию гомоморфной модели. Здесь система представляется как некоторое единое целое, характеризующееся обобщенными параметрами. Рассматриваются такие общие вопросы, как распределение ресурсов между обобщенными параметрами системы, ее эффективность, взаимодействие с окружающей средой и социумом. Далее следует уровень подсистем. Он соответствует первому шагу декомпозиции, определяет основной состав системы и позволяет решить вопросы распределения ресурсов между отдельными подсистемами способом, обеспечивающим оптимизацию эффективности системы в целом. Дальнейшие уровни характеризуют собой блочное и поэлементное рассмотрения подсистем.

Пример. Атомная энергетика

В качестве концептуальной модели можно использовать модель представленную на рисунке 2а.

Рис. 2а. Концептуальная модель атомной энергетики.

В качестве ресурсов обычно рассматривают:

Трудовые ресурсы;

Продукцию обеспечивающих отраслей промышленности;

Ядерное топливо;

Природные ресурсы;

Материальные и финансовые страховые ресурсы;

Материальные и финансовые ресурсы обеспечивающие вывод из эксплуатации и т. д.

В качестве продукции обычно рассматривают:

Электрическую и тепловую энергию;

Выбросы и сбросы;

Облучённое ядерное топливо и радиоактивные отходы;

Тепловое загрязнение окружающей среды;

Отдалённые последствия облучения населения и т.д.

На уровне концептуальной модели решаются такие вопросы как: оптимальная доля атомной энергетики в энергетическом потенциале страны; доля национального дохода, направляемая на развитие инфраструктуры атомной энергетики; влияние этой отрасли на промышленность, социум и окружающую среду и т.д.

Следующий (второй) уровень содержит модели, например, позволяющие оптимизировать структуру атомной энергетики, рассматривать различные типы ядерных энергетических установок.

Третий уровень это модели производственных и цеховых структур действующих и перспективных АС, обеспечивающие нахождение условий достижения наибольшей их эффективности.

Далее располагается уровень статических и динамических моделей оборудования АС.

На самом низшем уровне находятся физические модели деталей оборудования, технологических процессов, средств автоматизации, управления и связи.