Информационное обеспечение систем управления (курс лекций) лекция 1

Раздел 1. Информационные системы на базах данных

Понятие информационной системы, информационное обеспечение

Информационные системы – системы обработки данных о какой-либо предметной области со средствами накопления, хранения, обновления, поиска и выдачи данных.

Данные – информация (факты и идеи), представленная в формализованном виде, позволяющем передавать или обрабатывать ее при помощи некоторого процесса (и соответствующих технических средств).

В широком смысле под информацией понимают любые сведения о каком-либо событии, сущности, процессе и т. п., являющиеся объектом некоторых операций: восприятия, передачи, преобразования, хранения или использования.

Все многообразие информационных систем можно классифицировать по ряду признаков.

По средствам выполнения информационной задачи различают информационные системы ручные, механизированные и автоматизированные; по выполняемой функции – информационно-поисковые, управляющие, моделирующие, обучающие, экзаменующие и др.; по области применения – медицинские, финансовые, лингвистические и др.

Автоматизированная информационная система (АИС) – информационная система, использующая ЭВМ на этапах ввода, обработки и выдачи информации по различным запросам пользователей.

АИС характеризуется:

многофункциональностью, т.е. способностью решать разнообразные задачи; одноразовостью подготовки и ввода данных;

независимостью процесса сбора и обновления (актуализации) данных от процесса их использования прикладными программами;

независимостью прикладных программ от физической организации базы данных;

развитыми средствами лингвистического обеспечения.

Информационное обеспечение – поддержка процессов управления, технологии, обучения, научных исследований и др. процессов средствами систем баз данных и знаний.

Качество информационного обеспечения гарантируется за счет концентрации информации в базах данных, повышения интеллектуального уровня информационных систем средствами баз знаний.

Базы данных

База данных (БД) – именованная совокупность данных, отображающих состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. Организуется так, что данные собираются однажды и централизованно хранятся (и модифицируются) в виде, доступном всем специалистам или системам программирования, которые могут их использовать.

База данных (БД) – это совокупность структурированных данных, относящихся к предметной области.

Структурирование – это введение соглашений о способах представления данных. Неструктурированными называют данные, записанные, например, в текстовом файле.

Пример. На рис. 1 приведен пример неструктурированных данных, содержащих сведения о студентах (номер личного дела, фамилию, имя, отчество и год рождения). Легко убедиться, что сложно организовать поиск необходимых данных, хранящихся в неструктурированном виде, а упорядочить подобную информацию практически не представляется реальным.

Личное дело № 16493, Сергеев Петр Михайлович,

дата рождения 1 января 1976 г.; Л/д № 16593,

Петрова Анна Владимировна, дата рожд.

15 марта 1975 г.; № личн. Дела 16693, д.р.

14.04.76, Анохин Андрей Борисович.

Рис. 1. Пример неструктурированных данных

Чтобы автоматизировать поиск и систематизировать эти данные, необходимо выработать определенные соглашения о способах представления данных, т.е. дату рождения нужно записывать одинаково для каждого студента, она должна иметь одинаковую длину и определенное место среди другой информации. Эти же замечания справедливы и для остальных данных (номер личного дела, фамилия, имя, отчество). После проведения несложной структуризации с информацией, указанной в примере, она будет выглядеть так, как это показано на рис. 2.

№ личного дела |

Фамилия |

Имя |

Отчество |

Дата рождения |

16493 |

Сергеев |

Петр |

Михайлович |

01.01.76 |

16593 |

Петрова |

Анна |

Владимировна |

15.03.75 |

16693 |

Анохин |

Андрей |

Борисович |

24.02.75 |

Рис 2. Пример структурированных данных

Особенности организации данных в БД по сравнению с файловыми системами обеспечивают использование одних и тех же данных в различных приложениях, позволяют решать различные задачи планирования, исследования и управления. БД сводят к минимуму дублирование данных, прибегая к дублированию только для ускорения доступа к данным или для обеспечения восстановления БД при ее разрушении. Особенность БД – независимость данных от особенностей прикладных программ, которые их используют, а также возможность создания этих программ в такой форме, что изменение особенностей хранения, логической структуры или значений данных не требует изменения программ их обработки. Другой важной чертой БД является возможность изменения физических особенностей хранения данных без изменения их логической структуры.

Требования к БД. База данных должна:

удовлетворять актуальным информационным потребностям пользователей, обеспечивать возможность хранения и модификации больших объемов информации;

обеспечивать заданный уровень достоверности хранимой информации и ее непротиворечивость;

обеспечивать доступ к данным только пользователей с соответствующими полномочиями;

обеспечить возможность поиска информации по произвольной группе признаков;

удовлетворять заданным требованиям производительности при обработке запросов;

иметь возможность реорганизации и расширения при изменении границ предметной области;

обеспечивать выдачу информации пользователям в различной форме;

обеспечивать простоту и удобство обращения внешних пользователей за информацией;

обеспечивать возможность одновременного обслуживания большого числа внешних пользователей.

Соответственно двум понятиям – «информация» и «данные» – в базах данных различают два аспекта рассмотрения вопросов: инфологический и датологический.

Инфологический аспект употребляется при рассмотрении вопросов, связанных со смысловым содержанием данных независимо от способов их представления в памяти системы.

Датологический аспект употребляется при рассмотрении вопросов представления данных в памяти информационной системы.

В информационной системе должны быть сформулированы правила смысловой интерпретации данных. Семантика данных – их смысловое содержание.

Системы управления базами данных

Функционирование БД обеспечивается совокупностью языковых и программных средств, называемых системой управления базами данных (СУБД).

Система управления базами данных – совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и использования базы данных пользователями.

Основная особенность СУБД – это наличие процедур для ввода и хранения не только самих данных, но и описаний их структуры.

Современные СУБД реализуют централизованное управление данными и обеспечивают:

1) определение данных, подлежащих хранению в БД (определение логических свойств данных, соответствующих представлениям пользователя и называемых структурами данных в БД, а также физическая организация хранения данных, называемая структурами хранения БД);

2) первоначальную загрузку данных в БД (так называемое создание БД);

3) обновление данных;

4) доступ к данным по различным запросам пользователя, отбор и извлечение некоторой части БД, редактирование извлеченных данных и выдачу их пользователю.

Специальные средства СУБД обеспечивают защиту данных от неправомочного (несанкционированного) воздействия, и целостность данных – защиту от непредсказуемого взаимодействия конкурирующих процессов, приводящих к случайному или преднамеренному разрушению данных, а также от отказов оборудования.

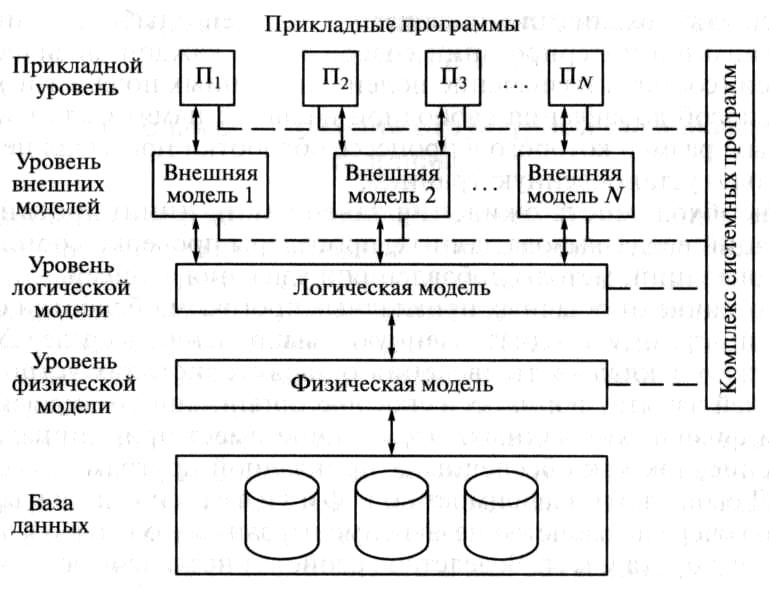

Структурная схема СУБД приведена на рис. 1. В ней можно выделить четыре важнейших уровня моделей данных: физический, логический, внешних данных и прикладного уровня.

Рис. 1. Типовая структура СУБД

Физическая модель данных располагается на самом нижнем уровне в структуре СУБД. Эта модель описывается в виде внутренней (машинной) схемы базы данных и содержит сведения о характеристиках устройств внешней памяти, форматах используемых физических записей, индексах, каталогах и т.п. Эту модель также называют хранимой базой данных.

Логическая модель данных – абстрактное представление БД в терминах логических характеристик данных и отношений между элементами данных (например, в терминах логических записей, полей логических записей, отношений между логическими записями и полями логических записей). Другое название логической модели – концептуальная модель данных. Логическая модель выражается в СУБД с помощью концептуальной схемы. Схема, в свою очередь, записывается на специальном языке при организации СУБД. В реальных СУБД логические модели данных описываются определенными схемами (например, иерархическая, сетевая и реляционная схемы).

Внешняя модель данных характеризует собой ту часть логической модели, которая видима определенному пользователю или группе пользователей СУБД. Внешняя модель представляет собой описание тех элементов БД и отношений между этими элементами, которые необходимы для определенных прикладных программ.

Прикладной уровень СУБД охватывает прикладные программы, предназначенные для выполнения в среде СУБД. Прикладные программы создаются пользователями и не входят в состав системного ПО СУБД.

Достоинства и недостатки СУБД:

Достоинства СУБД:

Контроль за избыточностью данных.

Непротиворечивость данных.

Больше полезной информации при том же объеме хранимых данных.

Совместное использование данных.

Поддержка целостности данных.

Повышенная безопасность.

Применение стандартов.

Повышение эффективности с ростом масштабов системы.

Возможность нахождения компромисса при противоречивых требованиях.

Повышение доступности данных.

Улучшение показателей производительности.

Упрощение сопровождения системы за счет независимости данных.

Развитые службы резервного копирования и восстановления.

Недостатки СУБД:

Сложность.

Размер.

Стоимость.

Дополнительные затраты на аппаратное обеспечение.

Затраты на преобразование.

Производительность.

Серьезные последствия при выходе системы из строя.