- •Древнейшая система вокализма в германских языках.

- •Грамматические категории глагола

- •Неличные (именные) формы глагола.

- •Инфинитив

- •2. Причастие

- •Категория вида и времени древнегерманского глагола.

- •Особенности залоговой дифференциации в готском яз., западных и северных германских языках.

- •Система наклонений германского глагола, их морфологические признаки.

- •Морфологическая классификация глаголов.

- •Сильные глаголы и их морфологические признаки.

- •Слабые глаголы. Прошедшее время слабых глаголов и его происхождение.

- •Претерито-презентные глаголы.

- •Неправильные глаголы.

- •Личные окончания глагола, их происхождение.

- •Медиальные окончания.

- •Основные ареальные особенности древнегерманского глагола.

Германская группа индоевропейских языков. Современные и древние германские языки и их классификация и распространение. Периодизация истории германских языков, методы исследования германских языков (сравнительно-исторический, лингво-географический, типологический).

Германская группа индоевропейских языков

Германские языки- это группа родственных языков западного ареала индоевропейской семьи.

Ареал современного распространения германских языков включает территорию ряда стран Западной Европы (Великобритания, ГДР, ФРГ, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия), Северной Америки (США, Канада), юга Африки (ЮАР), Азии (Индия), Австралии, Новой Зеландии.

Общее число говорящих около 550 млн. чел.

Историю развития германских языков условно принято делить на 3 периода:

1) древний (от возникновения письменности до 11 в.) — становление отдельных языков,

2) средний (12—15 вв.) — развитие письменности на германских языках и расширение их социальных функций;

3) новый (с 16 в. до настоящего времени) — формирование и нормализация национальных языков.

Германские языки традиционно делятся на 3 подгруппы:

1) Северная:

шведский (на базе восточноскандинавских диалектов)

датский (см. выше)

норвежский (на базе западноскандинавских диалектов)

исландский (образовался в результате заселения в 9—10 вв. Исландии и Фарерских островов выходцами из Норвегии)

фарёрский (см. выше)

2) Западная:

английский

немецкий

нидерландский

люксембургский

африкаанс (возник в 17 в. в результате смешения нидерландских диалектов с немецким, английским, французским языками, а также с некоторыми африканскими языками и с креольским малайско-португальским языком)

фризский

идиш (сформировался в 10—14 вв. на основе верхненемецких диалектов с включением семитских и позднее славянских элементов)

3) Восточная (все языки вымершие):

готский

бургундский

вандальский

гепидский

герульский

Отличительные особенности германских языков, выделяющие их среди других индоевропейских:

динамическое ударение на первом (корневом) слоге,

редукция безударных слогов,

ассимилятивное варьирование гласных,

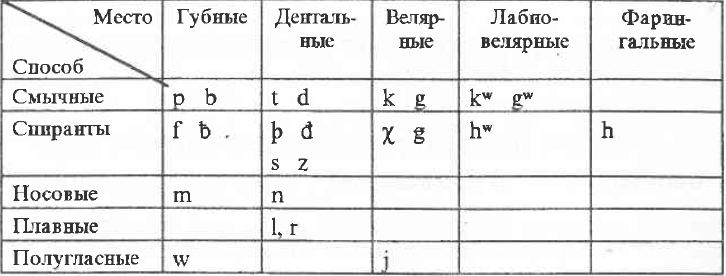

общегерманское передвижение согласных,

широкое использование аблаута как фономорфологического средства,

образование слабого претерита с помощью дентального суффикса,

2 склонения прилагательных: сильное и слабое.

В современных германских языках общие тенденции развития проявляются в сходствах и различиях между ними. Исходная система общегерманского вокализма (i, u, e, a, ī, ū, ǣ, ō, eu, ai, au) подверглась значительной модификации в результате многочисленных перегласовок, преломлений и других фонетических процессов (например, «великий сдвиг гласных» в английском языке, изменения в наборе и распределении долгих и кратких гласных в исландском, развитие дифтонгов в фарерском). Для германских языков характерна оппозиция кратких и долгих гласных, причем различия между некоторыми фонемами не только количественные, но и качественные (ср. англ. [i]—[i:], [ɔ]—[ɔ:]). Дифтонги представлены во всех языках, кроме шведского, количество и характер дифтонгов различаются по языкам (ср. 3 дифтонга в немецком с 26 дифтонгами и 6 трифтонгами в фризском). Редукция окончаний имела место во всех германских языках, кроме исландского, шведского, фарерского языков. В конце слов в большинстве языков отмечен редуцированный [ə], но в исландском конечные — [ə], [i], [j], в шведском — [a], [ə], [i], [u]. Чередование гласных, обусловленное исторически палатальной и велярной перегласовками, наиболее характерно для исландской и немецкой парадигматики, в других языках зафиксировано в отдельных словоформах. Аблаут широко распространён во всех германских языках (кроме африкаанса) главным образом в глагольном словообразовании и словоизменении. Для консонантизма типична оппозиция глухих и звонких смычных (исключение — исландский, датский, фарерский языки, где все смычные коррелируют по придыхательности). Глухие смычные p, t, k в определённых позициях во всех германских языках, кроме нидерландского и африкаанса, произносятся с придыханием. Для ряда языков характерно оглушение звонких согласных в исходе морфемы (отсутствует в английском, фризском, нидерландском, шведском, норвежском языках). К специфическом особенностям фонетики отдельных германских языков относятся: альвеолярные согласные в английском, какуминальные, или постальвеолярные, согласные в шведском, норвежском, назализованные гласные и дифтонги в африкаансе и фризском, отсутствие смычного [g] в нидерландском и африкаансе, твёрдый приступ в немецком и нидерландском и др. Характерное для германских языков динамическое ударение в норвежском и шведском сочетается с музыкальным, обладающим смыслоразличительной функцией (ср. швед. ′axel ‘плечо’ — ′axel ‘ось’), в датском ему генетически соответствует так называемый толчок, резкое смыкание голосовых связок [ср. дат. anden (со смычкой) ‘утка’ — anden (без смычки) ‘другой’]. В отличие от большинства германских языков, где ударные слоги могут быть краткими и долгими, во всех скандинавских языках, кроме датского, ударные слоги всегда долгие.

Для грамматического строя германских языков характерна тенденция к аналитизму, реализуемая в отдельных языках с разной степенью полноты. Наиболее чётко она проявляется в именном склонении.

Категория падежа в большинстве языков представлена оппозицией общего и родительного (притяжательного) падежей (в английском, датском, шведском, норвежском, нидерландском, фризском), четырёхпадежная система сохранилась только в немецком, исландском, фарерском языках, а в африкаансе формальные показатели падежа отсутствуют. Падежные отношения выражаются в большинстве языков преимущественно порядком слов и предложными конструкциями.

Категория числа двучленная (единственное — множественное), но формально выражено только множественное число, причём наибольший набор показателей отмечен в немецком и норвежском языках (5), наименьший — в английском (1). В скандинавских языках форма множественного числа существительных определяет также тип склонения.

Трёхродовая классификация существительных (мужской, женский, средний) сохранилась в 5 из 11 германских языков (в немецком, норвежском, исландском, фарерском, идише), в шведском, датском, нидерландском, фризском представлены 2 рода — общий и средний, в английском и африкаансе категории рода нет.

Определённый и неопределённый артикли имеются во всех германских языках, кроме исландского и фарерского, в которых неопределённый артикль отсутствует. Инновацией скандинавских языков является препозитивный свободно стоящий определённый артикль и его вариант — суффигированный артикль.

Свойственное германским языкам наличие двух типов склонения прилагательных — сильного, включающего местоименные окончания, и слабого, являющегося германской инновацией, сохранилось в немецком и скандинавском языках, тогда как в нидерландском языке и африкаансе оно представлено в виде сильной и слабой форм прилагательного.

Для системы спряжения германского глагола характерна классификация глаголов по способу образования претерита: сильные, или неправильные, глаголы образуют формы претерита с помощью аблаута, слабые, или правильные, используют дентальный суффикс, у претерито-презентных претерит образуется по типу слабых глаголов, а формы презенса восходят к формам претерита сильных глаголов.

Система временны́х форм включает презенс, претерит, перфект, плюсквамперфект, будущее I и II, будущее в прошедшем I и II. Существенны различия по языкам как в инвентаре, так и в употреблении временны́х форм. Так, в исландском отсутствует форма будущего времени, в африкаансе — флективный претерит, только в английском имеются особые длительные временны́е формы. Наибольшее число временны́х форм представлено в английском (16), наименьшее — в датском и африкаансе (6), причём в последнем 5 из 6 форм являются аналитическими. Аналитические глагольные формы, состоящие из вспомогательных глаголов и неличных форм (инфинитив, причастие, супин), широко представлены в германских языках.

Категория наклонения представлена трёхчленной оппозицией индикатив/императив/конъюнктив (кондиционалис), наибольшие различия по языкам отмечены в плане содержания и формального выражения конъюнктива, который в ряде языков имеет флективные и аналитические формы.

Категория лица в системе глагола морфологически не выражена в шведском, норвежском, датском, африкаансе и идише и передаётся приглагольным личным местоимением. В других языках личные глагольные окончания сохранились (наиболее полно в немецком и исландском, слабее в нидерландском, фарерском, английском и фризском языках).

В германских языках нет грамматической категории вида, видовые значения выражаются оппозицией временных форм (претерит/перфект, длительные/недлительные формы), описательными конструкциями.

В лексике германских языков слой ранних заимствований восходит к кельтским, латинскому, греческому языкам, позднейших — к латинскому, французскому. Исконно германскую основу лексики в наибольшей степени сохранил исландский язык, в котором почти нет заимствованных слов. Английский язык выделяется этимологической неоднородностью словарного состава, из трёх основных источников заимствования (скандинавский, латинский, французский) самым сильным оказалось воздействие французского языка. На скандинавские языки (кроме исландского) большое влияние оказал нижненемецкий (14—15 вв.).

Современные и древние германские языки и их классификация и распространение.

Так как классификацию я привела выше, то перейду сразу к описанию каждого языка

Западногерманская подгруппа

Английский язык

Более 500 миллионов носителей языка- самый крупный показатель.

Распространён в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, а также ряде стран Азии и Африки.

Национально-территориальные варианты: британский, американский, австралийский, канадский и другие.

Современный А. я. имеет большое количество территориальных диалектов: в Великобритании — шотландский диалект, группа северных, центральных (восточно-центральных, западно-центральных), южных и юго-западных диалектов; в США — восточноанглийская, среднеатлантическая (центральная), юго-восточная, среднезападная группы. Диалектное варьирование А. я. в Великобритании носит значительно более ярко выраженный характер, чем в США, где основой литературной нормы становится центральный диалект. Для фонетического строя А. я. характерно наличие специфических гласных [æ, ʌ, ɪə, uə], согласных [θ, ð], отсутствие резкой границы между дифтонгами и долгими монофтонгами. Среди других германских языков А. я. выделяется наличием ярко выраженных признаков аналитического строя: основными средствами выражения грамматических отношений являются служебные слова (предлоги, вспомогательные глаголы) и порядок слов. Аналитические формы используются для выражения некоторых видо-временных отношений, для образования степеней сравнения прилагательных. Падежные отношения передаются позицией слов в предложении и предложными конструкциями. Фиксированный порядок слов — одно из основных средств выражения синтаксических связей в структуре предложения.

Немецкий язык

300 миллионов говорящих.

Официальный язык ГДР, ФРГ, Австрийской Республики, Швейцарской Конфедерации, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Бельгия. Распространён также в СССР, Румынии, США, Канаде, некоторых странах Южной Америки.

В фонологической системе современного немецкого языка моно- и дифтонги (16 гласных фонем и 3 дифтонга) составляют 45%; гласные различаются по подъёму, ряду, лабиализации, долготе, в начале слова или корня они произносятся с твёрдым приступом; согласные (18 согласных фонем и 2 аффрикаты) противопоставлены по месту и способу образования, участию голосовых связок, звонкие согласные оглушаются в исходе морфемы, глухие смычные p, t, k произносятся в определённых позициях с придыханием.

Грамматический строй аналитико-синтетический.

Деление на нижненемецкий (север страны) и верхненемецкий (юг страны, на его основе сформировался современный немецкий язык).

Австрийский вариант: больше заимствований из французского языка в бытовой лексике, p,t,k без придыхания, r- переднеязычный.

Швейцарский вариант- не сильно отличается от литературного немецкого, в основном, в произношении слов.

В немецком языке ГДР и ФРГ имеются различия в значении отдельных слов (преимущественно в административной и политической лексике), в использовании заимствований.

Нидерландский язык

22 миллиона говорящих

2-ой язык в Бельгии. Второе название- голландский, но под этим названием подразумевают только провинции Северной и Южной Голландии.

Распространён в Нидерландах, Бельгии, Вест-Индии, частично в США. Общее число говорящих около 20 млн. чел. (в т. ч. в Нидерландах — около 14,5 млн., в Бельгии — около 5 млн. чел.). Официальный язык Королевства Нидерланды, один из двух (наряду с французским) официальных языков Королевства Бельгия.

Распадается на группы диалектов: северно-центральную (южноголландские и утрехтские диалекты), северо-западную (северноголландские), южно-центральную (брабантские и восточнофламандские), юго-западную (западнофламандские и зеландские), северо-восточную (саксонские), юго-восточную (лимбургские).

Фонетические особенности: наличие глухих взрывных согласных p, t, k, богатство дифтонгов (простых и так называемых долгих). Ударение силовое, падает обычно на корневой слог.

Язык аналитического типа.

Фризский язык

300 000 говорящих.

Распространён в нидерландской провинции Фрисландия (число говорящих около 400 тыс. чел.), а также в двух районах ФРГ — в Затерланде (Нижняя Саксония, около 1 тыс. чел.) и на северо-западе Шлезвига, включая Северные Фризские острова и остров Гельголанд (около 10 тыс. чел.). Функционирует преимущественно как язык устного общения.

Различаются западный (Фрисландия, где выделяют также так называемый городской фризский), восточный (Затерланд) и северный (Шлезвиг) диалекты. Фризский язык характеризуется богатым вокализмом, имеется 26 дифтонгов, 6 трифтонгов, носовые гласные. Глухие смычные аспирированы перед ударным гласным.

Африкаанс

7 миллионов говорящих.

Один из официальных языков (наряду с английским языком) ЮАР. Распространён главным образом в провинциях Трансвааль, Оранжевой и Капской.

Характерная его особенность — отсутствие территориальных диалектов.

Фонетическая система близка фонетической системе нидерландского языка. Характерные черты — назализация гласных в определённых позициях и оглушение звонких щелевых согласных в начале слова (восходящее к специфике консонантизма нидерландских территориальных диалектов). Африкаанс — язык аналитического строя, отличается слабой морфологической оформленностью. Лексика сохраняет нидерландскую основу, заимствования из местных африканских языков незначительны.

Люксембургский язык

300000 говорящих.

Один из языков повседневного общения населения Люксембурга (наряду с французским и немецким). Получил статус официального только в 1984 году.

К основным особенностям языка относятся: непоследовательное осуществление «второго передвижения согласных», характерное для многих средненемецких диалектов. Так глухим щелевым и аффрикатам в литературном немецком языке могут соответствовать глухие смычные в люксембургском (т. е. более древние формы): ср. нем. was — люкс. wat — «что», нем. Apfel — люкс. Apel — «яблоко»; но с др. стороны нем. Fuß — люкс. Fuß — «нога».Большое количество заимствований из французского языка: ср. нем. vorschlagen — «предлагать», но люкс. proposéieren, от франц. proposer. Ряд слов отличаются от соответствующих в стандартном немецком, но имеют эквиваленты в диалектах, напр. люкс. Gromper — «картофель», но нем. Kartoffel, франц.pomme de terre.

Идиш

До 2 Мировой Войны насчитывалось ок. 10 миллионов говорящих, после переписи не проводили.

Бытовой и литературный язык ашкеназских (германских по происхождению) евреев.

В 19 веке было 3 группы диалектов: польский, литовский, белорусский.

Для фонологической системы идиша характерны: появление, преимущественно в заимствованных словах, согласных č и ž, развитие под славянским влиянием системы йотированных («мягких») согласных (t′, d′, n′, s′, z′, l′, а также появление аффрикат dz и dž; утрата долготы гласных, причем долгие ē и ō часто реализуются как дифтонги ej и oj. В ряде случаев немецкий литературный [a] соответствует в идише [o]. Для морфологии имён существительных характерны: наличие неопределённого артикля a/an, четырёхпадежная система склонения; возможность образования множественного числа с помощью чередования гласных (например, barg ‘гора’ — berg ‘горы’). Лексика богата заимствованиями из древнееврейского языка, интернационализмами и кальками.

Религиозный пассив также характерен для идиша (ему помогали, т.е. бог помогал).

Скандинавская подгруппа

Деление на восточноскандинавские языки (шведский, датский) и западноскандинавские (исландский, фарёрский, норвежский).

Шведский язык

Более 9 миллионов говорящих

Распространён в Швеции, Финляндии, а также в США и Канаде. Официальный язык Королевства Швеция и второй официальный язык Финляндской Республики (так называемый финляндско-шведский).

История шведского языка делится на 2 периода: древнешведский (с 9 в. по 1525) и новошведский (с 1525).

Шведский язык имеет 6 групп диалектов: свейские (центральный ареал — вокруг озера Меларен), ётские (на юго-западе), норландские (на севере), восточно-шведские (восточное побережье Ботнического залива), гутнийский говор (остров Готланд), южно-шведские (близкие к датскому языку в области Сконе). После присоединения к Швеции в 1645 ранее норвежских областей Херьедален и Емтланд там образовались смешанные норвежско-шведские говоры.

Характерные черты фонетики: наличие долгих и кратких звуков (гласных и согласных), слоговое равновесие (зависимость между долготой гласного и согласного в ударном слоге), музыкальное ударение (но не в Финляндии). Характерные черты грамматики: существительные различают общий и средний род, 2 числа (единственное и множественное число), 2 падежа (общий и родительный падеж), неопределённую и определённую (с суффигированным артиклем) формы. Прилагательные изменяются по роду, числу и определённости (определённая форма развилась из так называемого слабого склонения). Глагол имеет 4 типа спряжения; для личных форм характерны категории наклонения, времени и залога (которые выражаются синтетически и аналитически); к неличным формам относятся причастия, инфинитив и супин (неизменяемый компонент аналитических форм глагола). В предложении преобладает твёрдый порядок слов.

Датский язык

5 миллионов говорящих

Официальный язык Королевства Дании (и в 16—19 вв. — Норвегии). Распространён также на Фарерских островах, в Гренландии и США.

Диалекты делятся на 3 группы: западные (ютландские, или ютские), островные (острова Зеландии, Фюн и прилегающие к ним), восточные (диалект острова Борнхольм; до середины 17 в. — говоры Сконе, Халланда и Блекинге, ставшие впоследствии южношведскими диалектами).

Характерные черты фонетики: совершившийся в 12—13 вв. переход p, t, k в звонкие спиранты ƀ, ð, γ (с их последующей частичной вокализацией), сильная аспирация сохранившихся глухих взрывных и оглушение звонких взрывных, замена музыкального ударения «толчком» (резким смыканием голосовых связок). В грамматике наряду с развитием черт аналитического строя — редукцией систем склонения и спряжения — развиваются новые флективные формы: суффигированный определённый артикль, синтетическая форма страдательного залога. Лексика пополняется значительным числом заимствований из немецкого, французского, английского и других языков.

Норвежский язык

Около 5 миллионов говорящих

Распространён в Норвегии, а также в США и Канаде. Официальный язык Королевства Норвегия.

Норвежский язык имеет западные и восточные группы диалектов.

В Норвегии с 1380 (после присоединения к Дании) начал распространяться датский письменный язык, который в 16 в. получил статус официального языка. Став разговорным языком городского населения Норвегии, датский язык испытал значительное влияние норвежского субстрата, в результате произошло обособление датско-норвежского литературного языка, получившего в 19 в. название риксмол (riksmål), в отличие от другой формы литературного языка — лансмола (landsmål), искусственно сконструированного И. Осеном на базе норвежских диалектов в середине 19 в. В 1929 риксмол и лансмол были официально переименованы соответственно в букмол (bokmål) и нюнорск (иначе nynorsk ‘новонорвежский’). Из двух форм литературного норвежского языка наибольшее распространение имеет букмол, близкий по структуре к датскому языку. Основные отличия букмола от современного датского языка сводятся к следующему: распределение долгих и кратких звуков в букмоле подчинено правилу «слогового равновесия» (отсутствует в датском языке); в букмоле есть музыкальное ударение (в датском языке ему соответствует «толчок»); частое употребление дифтонгов на месте датских монофтонгов; в букмоле отсутствуют озвончение и спирантизация p, t, k, имевшие место в датском языке.

Пишу об этом, ибо Н.А. упоминала в лекции.

Исландский язык

270 000 говорящих

Официальный язык Республики Исландии. Распространён также в Канаде и США (число говорящих около 35 тыс. чел.).

Диалектных различий почти нет.

Для фонологической системы, которая в 12—13 вв. была очень близка к фонологической системе норвежского языка, характерно, в отличие от других скандинавских языков, различение долгих и кратких дифтонгов, наличие только глухих смычных (сильные аспирированные противопоставлены слабым неаспирированным), глухих сонантов, преаспирации (придыхания, предшествующего смычному). Слоговое равновесие — ударный слог всегда долгий. Ударение падает на первый слог. Исландский язык в большей мере, чем другие скандинавские языки, сохранил древнюю систему словоизменения (флективные формы). В лексике мало заимствований, новые понятия получают собственно исландское обозначение.

Фарёрский язык

50 000 говорящих

Официальный язык Фарерских островов (автономная область Дании).

Ф. я. имеет диалекты (6 диалектных зон), значительно различающиеся преимущественно в фонетическом отношении.

Фонетике Ф. я. присущи черты, общие с фонетикой западно-норвежских диалектов, тогда как лексика испытала значительное воздействие датского языка. Ф. я. имеет развитый вокализм; различаются долгие и краткие гласные и дифтонги. Согласные также могут быть долгими и краткими. Для Ф. я. характерна архаичность грамматического строя, например, сохранение развитой системы склонения и спряжения. Существительные и прилагательные имеют мужской, женский и средний род, единственное и множественное число, именительный, винительный, дательный, родительный падежи. Артикль — только определённый; он присоединяется к существительному в виде суффикса или предшествует определению в виде отдельного слова; в обеих позициях артикль склоняется по роду, числу и падежу. Глагол различаетсинтетические и аналитические формы времени, залога и наклонения, изменяющиеся также по лицам и числам, инфинитив и супин. Парадигмы склонения и спряжения имеют большое число формальных вариантов.

Периодизация истории германских языков

4-3 тыс. до н.э- общий индоевропейский период

1 тыс. до н.э- период германо-славянской общности

Германо-славянский период

500 г. до н.э.- раннеобщегерманский период

до 1 в. н.э.- позднеобщегерманский период

Гепиды и еще парочка народов не оставили письменности.

Западные германцы состояли из 4 ветвей (ха-ха):

ингвионы (североморские германцы, англы, саксы, фризы, юты)

иствионы- племенной союз франков

эрминоны (герминоны)- алеманы, бавары

скандинавы

Классификация германских племен по Плинию Старшему:

1 в.- виндилы (вандилы)- восточные германцы

ингвионы- западные и североморские германцы

иствионы- западные германцы, франки

эрминоны- западные и южные германцы

скандинавы

певкины и бастарны- устье Дуная, о. Певка

I. Общескандинавский период (до 3 в до н.э)

II. Разделение на восточных и западных скандинавов только готовилось (с 3 по 8 в)

С 9 по 12 в.- распад скандинавской общности на отдельные языковые семьи

Методы исследования германских языков.

Основной метод - сравнительно-исторический. Этот метод и германистика - синонимы. Особенности данного метода:

Доказательство материального родства языковых фактов. Решающее значение имеет регулярность и системность соответствий.

Внешняя, или сравнительная, реконструкция и внутренняя реконструкция. Восстановление архетипа (первоисточника) производится на основании сравнения языковых единиц родственных языков (внешняя реконструкция) или разноэтапных фактов одного языка (внутренняя реконструкция). Реконструированная форма в лингвистических работах обозначается *.

Определение хронологии, главным образом, относительной хронологии, т.е. последовательности или одновременности языковых фактов относительно друг друга.

Определение ареала языковых явлений. Каждое языковое явление имеет свои границы распространения, и нередко достаточно расставить имеющиеся материалы в географическом порядке, чтобы понять исторический процесс.

Остальные методы:

Лингвогеографический

Изучает территориальное распространение языковых явлений. Л. г. дает возможность на основе сопоставительного изучения изоглосс (линий на лингвистической карте, обозначающих границы распространения какого-либо языкового явления) получить важные сведения для ретроспективного изучения истории языков и диалектов, установить их исторические связи, относительную хронологию в развитии тех или иных явлений. Интерпретируя характер изоглосс, их направление, соотношения между собой, исследователи получают возможность с помощью внутренней реконструкции языковых явлений и их сопоставления с данными истории носителей диалектов восстановить пути развития живого народного языка в его диалектном многообразии.

Историко-культурный

Историко-культурные методы датирования опираются на особенности артефактов и иных элементов культуры. Например, у нас есть произведение «Беовульф» и какие-то места или вещи, которые упоминаются в произведении, найдены археологами. На их основе мы делаем сопоставительный анализ.

Типологический

Под типологическим методом понимается изучение корреспондирующих явлений языков мира на всех уровнях и планах и создание их типологических характеристик; разработка типологической классификации языков мира. Типологические исследования выводят лингвистические наблюдения за рамки родственных языков, привлекая широкий круг разноструктурных языков, тем самым позволяют решать широкие общеязыковые проблемы.

Древние литературные источники по истории германцев. Племенные группировки древних германцев. Общественный строй германцев в эпоху Цезаря и Тацита. Древнейшие германские государства (эпоха Великого переселения народов; готы, франки, англосаксы; скандинавы).

Первые сведения о древних германцах встречаются в трудах греческих и римских авторов. Самое раннее упоминание о них было сделано купцом Пифеем из Массилии (Марсель), жившим во второй половине 4 в. до н.э. Пифей путешествовал морем вдоль западного побережья Европы, затем по южному побережью Северного моря. Он упоминает племена гуттонов и тевтонов, с которыми ему пришлось встречаться во время его плавания. Описание путешествия Пифея до нас не дошло, но им пользовались более поздние историки и географы, греческие авторы Полибий, Посидоний (2 в. до н.э.), римский историк Тит Ливий (1 в. до н.э. - нач. 1 в. н.э.). Они приводят извлечения из сочинений Пифея, а также упоминают о набегах германских племен на эллинистические государства юго-восточной Европы и на южную Галлию и северную Италию в конце 2 в. до н.э.

С первых веков новой эры сведения о германцах становятся несколько более подробными. Греческий историк Страбон (умер в 20 г. до н.э.) пишет о том, что германцы (свевы) кочуют в лесах, строят хижины и занимаются скотоводством. Греческий писатель Плутарх (46 - 127 гг. н.э.) описывает германцев как диких кочевников, которым чужды всякие мирные занятия, такие, как земледелие и скотоводство; их единственное занятие - войны. По свидетельству Плутарха, германские племена служили наемниками в войсках македонского царя Персея в начале 2 в. до н.э.

К концу 2 в. до н.э. германские племена кимвров появляются у северо-восточных окраин Аппенинского полуострова. По описаниям античных авторов, это были рослые, светловолосые, сильные люди, часто одетые в шкуры или кожи животных, с дощатыми щитами, вооруженные обожженными кольями и стрелами с каменными наконечниками. Они разбили римские войска и после этого двинулись на запад, соединившись с тевтонами. На протяжении нескольких лет они одерживали победы над римскими армиями, пока их не разгромил римский полководец Марий (102 - 101 гг. до н.э.).

В дальнейшем германцы не прекращают набегов на Рим и все больше и больше угрожают Римской империи.

Когда в середине 1 в. до н.э. Юлий Цезарь (100 - 44 гг. до н.э.) столкнулся в Галлии в германскими племенами, они обитали на большом пространстве центральной Европы; на западе территория, занимаемая германскими племенами, доходила до Рейна, на юге - до Дуная, на востоке - до Вислы, а на севере - до Северного и Балтийского морей, захватывая и южную часть Скандинавского полуострова. В своих "Записках о галльской войне" Цезарь более подробно, чем его предшественники, описывает германцев.

Будучи наместником Галлии в 58 - 51 гг., Цезарь совершил оттуда две экспедиции против германцев, которые пытались захватить области на левом берегу Рейна. Одна экспедиция была организована им против свевов, которые перешли на левый берег Рейна. В сражении со свевами римляне одержали победу; Ариовист, вождь свевов, спасся бегством, переправившись на правый берег Рейна. В результате другой экспедиции Цезарь изгнал германские племена узипетов и тенктеров с севера Галлии. Рассказывая о столкновениях с германскими отрядами по время этих экспедиций, Цезарь подробно описывает их военную тактику, способы нападения и обороны. Германцы строились для наступления фалангами, по племенам. Они пользовались прикрытием леса для внезапности нападения. Основной способ защиты от врагов состоял в отгораживании лесными массивами. Этот естественный способ знали не только германцы, но и другие племена, жившие в лесистых местностях.

Надежным источником сведений о древних германцах являются сочинения Плиния Старшего (23 - 79 гг.). Плиний провел много лет в римских провинциях Нижняя и Верхняя Германия, будучи на военной службе. В своей "Естественной истории" и в других трудах, дошедших до нас далеко не полностью, Плиний описал не только военные действия, но и физико-географические особенности большой территории, занятой германскими племенами, перечислил и первый дал классификацию германских племен, исходя, в основном, из собственного опыта.

Наиболее полные сведения о древних германцах дает Корнелий Тацит (ок. 55 - ок. 120 гг.). В своем труде "Германия" он повествует об образе жизни, быте, обычаях и верованиях германцев; в "Историях" и "Анналах" он излагает подробности римско-германских военных столкновений. Тацит был одним из крупнейших римских историков. Сам он никогда не бывал в Германии и пользовался сведениями, которые он мог как римский сенатор получать от полководцев, из тайных и официальных донесений, от путешественников и участников военных походов; он широко использовал также сведения о германцах в трудах своих предшественников и, в первую очередь, в сочинениях Плиния Старшего.

Классификация древнегерманских племен. Вопрос о древнегерманских языках и их классификации неразрывно связан с вопросом о племенах - носителях этих языков, с вопросом о классификации этих племен с точки зрения исторической науки.

Первую классификацию германских племен дал Плиний Старший. Он делит все многочисленные германские племена на шесть основных групп:

1. Виндилы, включавшие в себя племена бургундов, каринов, варинов, гуттонов. Они обитали в восточной части территории, на которой жили германские племена.

2. Ингвеоны (или ингевоны), включавшие в себя племена кимвров, тевтонов, хавков. К ним относились также англы, саксы, юты, фризы и многие другие. Они обитали в северо-западной части германской территории, на побережье Северного моря, и на полуострове Ютландия.

3. Иствеоны (или искевоны), прирейнские племена - бруктеры, хамавы, салии и другие, позднее слившиеся в племенные союзы франков.

4. Певкины, бастарны, жившие на востоке, на территории, "граничащей с даками".

5. Герминоны (или эрминоны). К ним относились маркоманны, квады, лангобарды, алеманны и некоторые мелкие племена, обитавшие на юге германских земель.

6. Гиллевионы - скандинавские племена. Плиний упоминает их в другой главе своей "Естественной истории", поскольку они были территориально изолированы от других германских племен.

Общественный строй германцев в эпоху Цезаря и Тацита.

До эпохи Великого переселения народов у германцев был родовой строй. Цезарь пишет, что германцы селились родами и родственными группами, т.е. племенными общинами. В эту эпоху у германцев господствуют патриархально-родовые отношения. Наличие рабов у древних германцев указывает на начавшийся процесс социальной дифференциации. Высший слой германского общества был представлен старейшинами рода, военными вождями и их дружинами. Дружина вождя становилась привилегированной прослойкой, "знатью" древнегерманского племени.

Переход к оседлости совершался у германцев в течение первых веков новой эры, хотя непрерывные военные походы эпохи Великого переселения народов вынуждали их к частой смене местожительства. В описаниях Цезаря германцы еще кочевники, занимающиеся в основном скотоводством, в также охотой и военными набегами. Земледелие играет у них незначительную роль, но все же Цезарь неоднократно упоминает в своих "Записках о галльской войне" о земледельческих работах германцев. Описывая в книге IV племя свевов, он отмечает, что каждый округ ежегодно высылает на войну по тысяче воинов, тогда как прочие остаются, занимаясь земледелием и "кормя себя и их; через год эти последние в свою очередь отправляются на войну, а те остаются дома. Благодаря этому не прерываются ни земледельческие работы, ни военное дело" [4]. В той же главе Цезарь пишет о том, как он сжег все поселки и хутора германского племени сигамбров и "сжал хлеб". Землей они владеют сообща, применяя примитивную залежную систему земледелия, периодически, через два-три года, меняя землю для посевов. Техника обработки земли еще низка, однако Плиний отмечает случаи удобрения почвы мергелем и известью [5], а археологические находки говорят о том, что земля обрабатывалась не только примитивной мотыгой, но и сохой, и даже плугом.

Цезарь пишет о том, что питание германцев состоит в основном из молока, сыра, мяса, в меньшей мере из хлеба. Плиний упоминает в качестве их пищи овсяную кашу.

Древние германцы одевались, по свидетельству Цезаря, в звериные шкуры, а Плиний пишет о том, что германцы носят льняные ткани и что они занимаются прядением в "подземных помещениях".

Цезарь пишет о суровом образе жизни германцев, об их бедности, о том, что они закаляются с детства, приучая себя к лишениям.

Германцам были известны различные ремесла. Кроме ткачества, они знали производство мыла и красителей для тканей; некоторым племенам было известно гончарное дело, добыча и обработка металлов, а те, которые жили по побережью Балтийского и Северного морей, занимались также судостроением и рыболовством. Торговые сношения существовали между отдельными племенами, но интенсивнее торговля развивалась в местах, пограничных с римскими владениями, и римские купцы проникали в германские земли не только в мирное, но даже и в военное время. Германцы предпочитали меновую торговлю, хотя деньги были им известны уже во времена Цезаря. У римлян германцы покупали металлические изделия, оружие, домашнюю утварь, украшения и разные принадлежности туалета, а также вино и фрукты. Римлянам они продавали скот, шкуры, меха, янтарь с побережья Балтийского моря. Плиний пишет о гусином пухе из Германии и о некоторых овощах, которые вывозились оттуда римлянами.

Тацит. Германия отделена от галлов, ретов и паннонцев реками Рейном и Дунаем, от сарматов и даков — обоюдной боязнью и горами; все прочие ее части охватывает Океан, омывающий обширные выступы суши и огромной протяженности острова с некоторыми, недавно узнанными нами народами и царями, которых нам открыла война. Германия – страна неприютная и суровая, едва ли кому нужная, кроме самих исконных обитателей.

Германцы - исконные жители этой страны, лишь в самой ничтожной мере смешавшимися с прибывшими к ним другими народами и теми переселенцами, которым они оказали гостеприимство.

Единственный вид повествования о былом – песнопения.

Прародитеть и пратотец народа – бог Манн, сын порожденного землей бога Туистона. У Манна было три сына (по иным домыслам – больше), по именам которых обитающие близ Океана прозываются ингевонами, посередине — гермионами, все прочие — истевонами. Напротив, слово Германия — новое и недавно вошедшее в обиход, ибо те, кто первыми переправились через Рейн и прогнали галлов, ныне известные под именем тунгров, тогда прозывались германцами.

Говорят, к готам заплывал сам Одиссей, а ещё отметился Геркулес, которого прославляют как самого доблестного мужа. Также перед битвой германцы поют заклятие «бардит», которое может определить исход сражения (здесь важно продемонстрировать «единодушие в доблести»).

Тацит убеждён, что германцы составляют самобытный народ, не испортивший свою кровь браками с иноплеменниками. Выглядели они следующим образом: жесткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят жажды и зноя, тогда как непогода и почва приучили их легко претерпевать холод и голод.

Хотя страна кое-где и различается с виду, все же в целом она ужасает и отвращает своими лесами и топями. В целом плодородна, но для плодовых деревьев непригодна, скот мелкий (хотя обильные стада быков составляют главную гордость германцев). Золотом и серебром Боги их точно обидели. Впрочем, г. особой ценности этим металлам не придают (однако те германцы, что к Риму поближе, всё же разбираются в монетах). Обитатели внутренних областей ограничиваются меновой торговлей. Германцы принимают в уплату лишь известные с давних пор деньги старинной чеканки, те, что с зазубренными краями, и такие, на которых изображена колесница с парной упряжкой. Серебро они берут гораздо охотнее, нежели золото.

Железа не особо много. Оружие и военная амуниция не очень разнообразны: панцири лишь у некоторых, основной тип оружия – копья и дротики, кот. используются как для ближнего, так и для дальнего боя. Слабая конница, лучше сражаются в пешем строю. У них не заметно ни малейшего стремления щегольнуть убранством, и только щиты они расписывают яркими красками. Бросить щит – страшный позор, многие, вернувшись живыми из боя, кончали жизнь самоубийством, дабы смыть позор. Своих убитых всегда забирают с поля боя вне зависимости от его исхода.

Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей — из наиболее доблестных. Но и цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом, и вожди начальствуют над ними, скорее увлекая примером и вызывая их восхищение, если они решительны, если выдаются достоинствами, если сражаются всегда впереди, чем наделенные подлинной властью. Впрочем, ни карать смертью, ни налагать оковы, ни даже подвергать бичеванию не дозволено никому, кроме жрецов, да и они делают это как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению бога, который, как они верят, присутствует среди сражающихся. Но больше всего вселяет в них отвагу не святыни, а то, что сражаются они плечом к плечу с соплеменниками и их семьи находятся тут же, доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение.

Как рассказывают, неоднократно бывало, что их уже дрогнувшему и пришедшему в смятение войску не давали рассеяться женщины, неотступно молившие, ударяя себя в обнаженную грудь, не обрекать их на плен, мысль о котором, сколь бы его ни страшились для себя воины, для германцев еще нестерпимее, когда дело идет об их женах. Ведь германцы считают, что в женщинах есть нечто священное и что им присущ пророческий дар, и они не оставляют без внимания подаваемые ими советы и не пренебрегают их прорицаниями.

Из богов они больше всего чтят Меркурия (=Вотана) и считают должным приносить ему по известным дням в жертву также людей. Геркулеса и Марса они умилостивляют закланиями обрекаемых им в жертву животных. Впрочем, они находят, что вследствие величия небожителей богов невозможно ни заключить внутри стен, ни придать им какие-либо черты сходства с человеческим обликом. И они посвящают им дубравы и рощи и нарекают их именами богов; и эти святилища отмечены только их благочестием.

Нет никого, кто был бы проникнут такою же верою в приметы и гадания с помощью жребия, как они. Вынимают же они жребий безо всяких затей. Если гадание сулит неудачу, повторный запрос о том же предмете в течение этого дня возбраняется, если, напротив, благоприятно. необходимо, чтобы предреченное, сверх того, было подтверждено и птицегаданием. Лишь у германцев в обыкновении обращаться за предсказаниями и знамениями также к коням (и никакому предзнаменованию нет большей веры, чем этому, потому что кони считаются посредниками богов).

О делах, менее важных, совещаются их старейшины, о более значительных — все; впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу. Если не происходит чего-либо случайного и внезапного, они собираются в определенные дни, или когда луна только что народилась, или в полнолуние, ибо считают эту пору наиболее благоприятствующей началу рассмотрения дел. Счет времени они ведут не на дни, как мы, а на ночи. Если их предложения не встречают сочувствия, участники собрания шумно их отвергают; если, напротив, нравятся, — раскачивают поднятые вверх фрамеи (=копья): ведь воздать похвалу оружием, на их взгляд, — самый почетный вид одобрения.

На таком народном собрании можно также предъявить обвинение и потребовать осуждения на смертную казнь. Суровость наказания определяется тяжестью преступления. Различие в способах умерщвления основывается на том, что злодеяния и кару за них должно, по их

мнению, выставлять напоказ, а позорные поступки — скрывать. Но и при более легких проступках наказание соразмерно их важности: с изобличенных взыскивается определенное количество лошадей и овец. Часть наложенной на них пени передается царю или племени, часть — пострадавшему или его родичам. На тех же собраниях также избирают старейшин, отправляющих правосудие в округах и селениях.

Любые дела — и частные, и общественные — они рассматривают не иначе как вооруженные. Но никто не осмеливается, наперекор обычаю, носить оружие, пока не будет признан общиною созревшим для этого. Тогда тут же в народном собрании кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фрамею.

Если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, — бесчестье и позор на всю жизнь. Пропитание и незатейливое, но обильное угощение на пирах у них вместо жалования. Возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, — леность и малодушие.

Когда они не ведут войн, то много охотятся, а еще больше проводят время в полнейшей праздности, предаваясь сну и чревоугодию, и самые храбрые и воинственные из них, не неся

никаких обязанностей, препоручают заботы о жилище, домашнем хозяйстве и пашне женщинам, старикам и наиболее слабосильным из домочадцев, тогда как сами погрязают в бездействии, на своем примере показывая поразительную противоречивость природы, ибо те же люди так любят безделье и так ненавидят покой.

Хорошо известно, что народы Германии не живут в городах и даже не терпят, чтобы их жилища примыкали вплотную друг к другу. Селятся же германцы каждый отдельно и сам по себе, где кому приглянулись родник, поляна или дубрава. Строят же они, не употребляя ни камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь овнешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть. Впрочем, кое-какие места на нем они с большой тщательностью обмазывают землей, такой чистой и блестящей, что

создается впечатление, будто оно расписано цветными узорами. У них принято также устраивать подземные ямы, поверх которых они наваливают много навоза и которые служат им убежищем на зиму и для хранения съестных припасов.

Верхняя одежда у всех — короткий плащ, застегнутый пряжкой, а если ее нет, то шипом. Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни у разожженного в очаге огня. Наиболее богатые отличаются тем, что, помимо плаща, на них есть и другая одежда, узкая и плотно облегающая тело. Носят они и шкуры диких зверей. Одежда у женщин не иная, чем у мужчин, разве что женщины чаще облачаются в льняные накидки, которые они расцвечивают пурпурною краской, и с плеч у них не спускаются рукава, так что их руки обнажены сверху донизу, как открыта и часть груди возле них.

Тем не менее браки у них соблюдаются в строгости, и ни одна сторона их нравов не заслуживает такой похвалы, как эта. Ведь они почти единственные из варваров довольствуются, за очень немногими исключениями, одною женой, а если кто и имеет по нескольку жен, то его побуждает к этому не любострастие, а занимаемое им видное положение. Приданое предлагает не жена мужу, а муж жене. Подарки – скот и военная атрибутика. Жена, в свою очередь, тоже дарит мужу некоторые предметы, непременно относящиеся к военному делу.

У столь многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки; наказывать их дозволяется незамедлительно и самим мужьям. Повторно выйти замуж изменница уже не может. Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся после смерти отца считается среди них постыдным, и добрые нравы имеют там большую силу, чем хорошие законы где-либо в другом месте.

В любом доме растут они голые и грязные, а вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление. Мать сама выкармливает грудью рожденных ею детей, и их не отдают на попечение служанкам и кормилицам. Господа воспитываются в такой же простоте, как рабы, и долгие годы в этом отношении между ними нет никакого различия. Юноши поздно познают женщин, и от этого их мужская сила сохраняется нерастраченной: не торопятся они отдать замуж и девушек, и у них та же юная свежесть, похожий рост. К сыновьям сестер они относятся не иначе, чем к своим собственным. Больше того, некоторые считают такие кровные узы и более священными, и более тесными и предпочитают брать заложниками племянников. Однако наследниками и преемниками умершего могут быть лишь его дети; завещания у них неизвестны. Если он не оставил после себя детей, то его имущество переходит во владение тех, кто по степени родства ему ближе всего. И чем больше родственников, чем обильнее свойственники, тем большим вниманием окружена старость; а бездетность у них совсем не в чести.

Разделять ненависть отца и сородичей к их врагам, и приязнь к тем, с кем они в дружбе, — непреложное правило; впрочем, они не закосневают в непримиримости; ведь даже человекоубийство у них искупается определенным количеством быков и овец, и возмещение за него получает весь род.

Не существует другого народа, который с такой же охотою затевал бы пирушки и был бы столь же гостеприимен. Отказать кому-нибудь в крове, на их взгляд, — нечестие, и каждый старается попотчевать гостя в меру своего достатка. А когда всем его припасам приходит конец, тот, кто только что был хозяином, указывает, где им окажут радушный прием, и вместе со своим гостем направляется к ближайшему дому, куда они и заходят без приглашения. Но это несущественно: их обоих принимают с одинаковою сердечностью. Подчиняясь законам гостеприимства, никто не делает различия между знакомым и незнакомым. Если кто, уходя, попросит приглянувшуюся ему вещь, ее, по обычаю, тотчас же вручают ему. Впрочем, с такою же легкостью дозволяется попросить что-нибудь взамен отданного. Они радуются подаркам; не считая своим должником того, кого одарили, они и себя не считают обязанными за то, что ими получено.

Спят допоздна, встают, умываются, едят. Затем они отправляются по делам и не менее часто на пиршества, и притом всегда вооруженные. Беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно. Однако чаще на пирах они толкуют о примирениях и заключении браков. Пьют пиво, живущие близ реки покупают и вино. Пища у них простая.

Вид зрелищ у них единственный и на любом сборище тот же: обнаженные юноши, для которых это не более как забава, носятся и прыгают среди врытых в землю мечей и смертоносных фрамей.

Играют германцы и в кости, и, что поразительно, будучи трезвыми и смотря на это занятие как на важное дело, причем с таким увлечением и при выигрыше, и при проигрыше, что, потеряв все свое достояние и бросая в последний раз кости, назначают ставкою свою свободу и свое тело.

Господин облагает раба, как если б он был колоном, установленной мерой зерна, или овец и свиней, или одежды, и только в этом состоят отправляемые рабом повинности. Остальные работы в хозяйстве господина выполняются его женой и детьми. Вольноотпущенники по своему положению не намного выше рабов, если не считать тех народов, которыми правят цари. Там

вольноотпущенники возвышаются и над свободнорожденными, и над знатными; а у всех прочих приниженность вольноотпущенников — признак народоправства.

Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно, и это оберегает их от него надежнее, чем если бы оно воспрещалось. Земли для обработки они поочередно занимают всею общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою смотря по достоинству каждого.

Похороны у них лишены всякой пышности; единственное, что они соблюдают, это — чтобы при сожжении тел знаменитых мужей употреблялись определенные породы деревьев. В пламя костра они не бросают ни одежды, ни благовоний; вместе с умершим предается огню только его оружие, иногда также и его конь. Стенаний и слез они не затягивают, скорбь и грусть сохраняют надолго. Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам — помнить.

Великое переселение народов. Усиление имущественного неравенства у германцев и процесс разложения родоплеменных отношений сопровождались значительными изменениями в общественно-политическом строе германских племен. В 3 в. формируются племенные союзы германцев, представляющие собой зачатки государств. Низкий уровень развития производительных сил, потребность в расширении земельных владений, стремление к захвату рабов и к грабежу богатств, накопленных соседними народами, многие из которых далеко опережали германские племена по уровню развития производства и материальной культуры, образование больших племенных союзов, представлявших собою грозную военную силу, - все это в условиях начавшегося разложения родового строя способствовало массовым миграциям германских племен, которые охватили громадные территории Европы и продолжались на протяжении нескольких столетий (4 - 7 вв.), получивших в истории название эпохи Великого переселения народов. Прологом Великого переселения народов явилось передвижение восточногерманских [6] племен - готов - из области нижнего течения Вислы и с побережья Балтийского моря в причерноморские степи в 3 в., откуда готы, объединившиеся в два крупных племенных союза, позднее продвигаются на запад в пределы Римской империи. Массовые вторжения как восточногерманских, так и западногерманских племен в римские провинции и на территорию самой Италии приобрели особый размах с середины 4 в., толчком к этому явился натиск гуннов - тюрко-монгольских кочевников, надвигавшихся на Европу с востока, из азиатских степей.

Римская империя была к этому времени сильно ослаблена непрерывными войнами, а также внутренними волнениями, восстаниями рабов и колонов и не могла устоять против нарастающего натиска варваров. Падение Римской империи означало и крушение рабовладельческого общества.

Эпоха Великого переселения народов, главными участниками которого на территории Европы были германские племена, завершается в 6-7 вв. формированием германских варварских королевств.

Эпоха Великого переселения народов и сложения варварских королевств нашла отражение в трудах современников, бывших очевидцами происходивших событий.

Римский историк Аммиан Марцеллин (4 в.) в своей истории Рима описывает алеманнские войны и эпизоды из истории готов. Византийский историк Прокопий из Кесарии (6 в.), участвовавший в походах полководца Велизария, пишет о судьбе остготского королевства в Италии, участником разгрома которого он был. О готах же, их происхождении и ранней истории пишет готский историк Иордан (6 в.). Богослов и историк Григорий Турский (6 в.) из племени франков оставил описание Франкского государства при первых Меровингах. Расселение германских племен англов, саксов и ютов на территории Британии и сложение первых англосаксонских королевств описывает в своей "Церковной истории английского народа" англосаксонский монах-летописец Беда Достопочтенный (8 в.). Ценный труд по истории лангобардов оставил летописец из лангобардов Павел Диакон (8 в.). Все эти, как и многие другие произведения той эпохи, создавались на латинском языке.

Разложение родового строя сопровождается выделением наследственной родовой аристократии. Она складывается из племенных вождей, военачальников и их дружинников, которые сосредоточивают в своих руках значительные материальные богатства. Общинное землепользование постепенно сменяется разделом земель, при котором решающую роль играет наследственно закрепляемое социальное и имущественное неравенство.

Разложение родового строя завершается после падения Рима. При завоевании римских владений надо было вместо римских органов управления создать свои. Так возникает королевская власть.

Формирование варварских королевств. Процесс сложения германских королевств начинается в 5 в. и идет сложным путем, у разных племен по-разному, в зависимости от конкретной исторической обстановки. Восточные германцы, раньше других пришедшие в непосредственное столкновение с римлянами на территории Римской империи, организовались в государства: остготское в Италии, вестготское в Испании, бургундское на среднем Рейне и вандальское в северной Африке. В середине 6 в. войсками византийского императора Юстиниана были уничтожены королевства вандалов и остготов. В 534 г. королевство бургундов было присоединено к государству Меровингов. Франки, вестготы, бургундцы смешались с ранее романизированным населением Галлии и Испании, стоявшем на более высоком уровне общественного и культурного развития и восприняли язык побежденных ими народов. Та же судьба постигла лангобардов (их королевство в северной Италии было завоевано Карлом Великим во второй половине 8 в.). Названия германских племен франков, бургундов и лангобардов сохранились в географических названиях - Франция, Бургундия, Ломбардия.

Западногерманские племена англов, саксов и ютов на протяжении почти полутора веков (с середины 5 в. до конца 6 в.) переселяются в Британию. Сломив сопротивление живших там кельтов, они основывают свои королевства на большей части территории Британии.

Название западногерманского племени, вернее, целой группы племен "франков" встречается в середине 3 в. Множество мелких племен франков объединились в два больших союза - салических и рипуарских франков. В 5 в. салические франки занимали северо-восточную часть Галлии от Рейна до Соммы. Конунги из рода Меровингов в середине 5 в. основали первую франкскую королевскую династию, объединившую впоследствии салиев и рипуариев. Королевство Меровингов при Хлодвиге (481 - 511) было уже достаточно обширным; в результате победоносных войн Хлодвиг присоединил к нему остатки римских владений между Соммой и Луарой, прирейнские земли алеманнов и вестготов в южной Галии. Позднее к Франкскому королевству была присоединена большая часть территории к востоку от Рейна, т.е. старые германские земли. Могуществу франков способствовал союз с римской церковью, которая после падения Римской империи продолжала играть большую роль в Западной Европе и оказывала значительное влияние на судьбы формирующихся варварских королевств через распространение христианства.

Зарождающиеся при Меровингах феодальные отношения ведут к обособлению и возвышению отдельных княжеств; при несовершенстве государственного аппарата, при отсутствии централизованного управления королевская власть приходит в упадок. Управление страной сосредоточивается в руках майордомов из представителей знатных родов. Наибольшим влиянием при королевском дворе пользовались майордомы - родоначальники династии Каролингов. Их возвышению способствовали победоносные войны с арабами на юге Галлии, и в 8 в. на франкском престоле появляется новая династия Каролингов. Каролинги еще больше расширяют территорию Франкского королевства, присоединяют к нему области на северо-западе Германии, населенные фризами. При Карле Великом (768 - 814) были покорены и подвергнуты насильственной христианизации племена саксов, жившие в лесистой местности между нижним Рейном и Эльбой. Он присоединил к своему королевству также большую часть Испании, королевство лангобардов в Италии, Баварию и полностью истребил жившие на среднем Дунае племена аваров. Чтобы окончательно утвердиться в своем господстве над огромным пространством романских и германских земель, Карл в 800 г. венчается императором Римской империи. Папа Лев III, который сам лишь благодаря поддержке Карла удержался на папском престоле, возложил на него в Риме императорскую корону.

Деятельность Карла была направлена на укрепление государства. При нем издавались капитулярии - акты каролингского законодательства, были проведены земельные реформы, способствовавшие феодализации франкского общества. Образовав пограничные области - так называемые марки, - он усилил обороноспособность государства. Эпоха Карла вошла в историю как эпоха "каролингского Возрождения". В преданиях и летописях сохранились воспоминания о Карле как о короле-просветителе. При его дворе собирались ученые и поэты, он способствовал распространению культуры и грамотности через монастырские школы и через деятельность монахов-просветителей. Большой подъем переживает архитектурное искусство, строятся многочисленные дворцы и храмы, монументальный облик которых был характерен для раннего романского стиля. Следует отметить, однако, что термин "Возрождение" можно применять здесь только условно, поскольку деятельность Карла протекала в эпоху распространения религиозно-аскетических догм, ставших на несколько веков препятствием развитию гуманистических идей и подлинному возрождению культурных ценностей, созданных в античную эпоху.

После смерти Карл Великого империя Каролингов стала распадаться на части. Она не представляла собой этнического и языкового целого и не имела прочной экономической базы. При внуках Карла произошел раздел его империи по Верденскому договору (843 г.) на три части. Ему предшествовал договор (842 г.) между Карлом Лысым и Людовиком Немецким о союзе против их брата Лотаря, известный как "Страсбургские клятвы". Он был составлен на двух языках - древневерхненемецком и старофранцузском, что соответствовало объединению населения по более близким языковым связям внутри государства Каролингов. "Как только произошло разграничение на группы по языку..., стало естественно, что эти группы начали служить основой образования государства".

По Верденскому договору западная часть империи - будущая Франция - отошла к Карлу Лысому, восточная часть - будущая Германия - к Людовику Немецкому, а Италию и узкую полосу земли между владениями Карла и Людовика получил Лотарь. С этого времени три государства начинают самостоятельное существование.

Немного подробнее о готах, франках и скандинавах

Готы в эпоху Великого переселения народов. Известные нам готы вырастают из вельбаркской культуры и черняховской культуры.

Вельбарская культура — археологическая культура железного века в северной Польше и Юго-западной Белоруссии. Появляется в 20-х годах II н. э.. Просуществовала до V века н. э. Её возникновение связывают с миграцией готов из Южной Швеции в Померанию. Приблизительно к 190 г. н. э. в результате дальнейшей миграции на юг готы заселяют бассейн рек Висла и Западный Буг потеснив местные балтские и славянские племена. На востоке Вельбарская культура не распространялась дальше реки Горынь. К 250 г. н. э. представители Вельбарской культуры окончательно покинули Померанию и продвигаясь на юг достигли рек Днепр и Южный Буг, на территории современной Украины, где совместно с местными сарматскими племенами они образовали Черняховскую культуру.

Черняховская культура (II-IV вв.) была полиэтнична: в её состав входили готы, славяне, частично кельты. Памятников осталось больше: находят герм. руны; широкое применение стекла. *Слово «стекло» заим. из вост. герм. языков. гот. stikls – рог, сосуд для питья. из стекла также делали пряжки.

Угасает она примерно в то время, когда готы мигрируют из Причерноморья на запад Европы.

Вторая половина 16 века Ожье Гюслен Бусбек – посол Священной Римской Империи при дворе турецкого султана. Бусбек был гуманистом, учёным, знал множество языков и собирался всякие древности. В частности, он первый ввёз в Европу сирень и тюльпан. Собирал эпиграфику и вообще тащил всё, что придётся. Вычитал из лат. сочинений эпохи Возрождения, что в Крыму живут некие германцы. Прибыли 2 чела из Крыма ко двору тур. султана. Один был кр. грек, а другой – крым. гот (высокий и светловолосый). Бусбек к себе их зазвал и использовал как информантов. Это он и описал в своих турецких письмах (на латыни, с посвящением другу-гуманисту). Готы в Крыму прожили до эпохи Ивана Грозного. Ассимилировались частично кр. греками и частично кр. татарами.

В Северном Причерноморье образовалось т.н. королевство Эрманариха. Эрманарих подчинил готские племена гревтунгов и местные племена в Северном Причерноморье. Хотя точные данные о размерах его владений отсутствуют, Эрманарих в римских источниках и древнегерманском эпосе предстаёт как один из великих варварских вождей эпохи Великого переселения народов. Варварская империя Эрманариха пала под натиском гуннов в 370-е годы, и примерно с этого момента в связи с миграциями начался процесс разделение готских племён на вестготов и остготов. Он так не нравился готам, что его не включали в родословные. Славянам он тоже не нравился, и они тоже его не упоминали. А зря.

Итак, во второй половине V в. нарисовался Теодорих, сын по оружию Юстиниана. В 489 году вторгся в пределы Италии и к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию. Фактически объединил всю Италию в государство остготов со столицей в Равенне, где сохранился мавзолей Теодориха.

Ещё ведя войну с Одоакром, Теодорих начал переговоры с Константинополем о признании себя правителем Италии. Император Зенон, с которым он договаривался о вторжении в Италию, весной 491 года умер, а с новым императором — Анастасием переговоры затянулись. Теодорих, в конце концов, потерял терпение и разрешил готскому войску в марте 493 года провозгласить себя королём «без приказа нового императора». При этом Теодорих не принял «ни императорского облачения, ни императорского титула», но всю жизнь по варварскому обычаю велел называть себя королём. Хотя Теодорих энергично отстаивал свою фактическую независимость от Востока, не раз даже с оружием в руках, но до конца жизни считал государство, в котором он был королём, частью Империи, монарх которой пребывал в Константинополе, и никогда не чеканил монет с одним своим изображением.

В Италии оставлен был почти нетронутым выработавшийся в Империи бюрократический аппарат, как центральной, так областной администрации. Римляне сохранили свои судебные, финансовые и муниципальные учреждения и поставлены были в положение равноправное с готами, за одним лишь исключением: только последние могли носить оружие и проходить военную службу. Даже более: Теодорих стремился подчинить и готов нормам римского права и устройства.

Самым выдающимся исполнителем начинаний Теодориха был его первый министр (магистр оффиций) и главный советник Кассиодор. После смерти Боэция в 524 году он стал правой рукой Теодориха во внутреннем управлении государства. Кассиодор редактировал его указы и был при его дворе активным проводником романизации. Собранные им в конце жизни рескрипты, письма и грамоты Теодориха, составляют важный источник для изучения правления Теодориха.

Будучи сам арианином, Теодорих установил свободу веры в стране, где большинство жителей были никенианами.

Культурная деятельность Теодориха получила в позднейшей науке название остготского возрождения.

Наследование у остготов только по муж. линии. И когда Теодорих умер, у него осталась дочь Амаласвинта и внук Аталарих. Внук умер рано, династия, следовательно, прервалась.

Готских находок в Италии мало: Теодорих запретил погребать людей в золоте и драгоценностях, когда закончилась война, готам было предложено уйти, им обещали в этом случае сохранить жизнь, и пошли они кто в Испанию, кто в Южную Францию, кто в Крым.

Рекополис – развалины города в Испании, 6 в. Леовигильдом основан он был (эдаким испанским Теодорихом). У Л. было два сына, старший – нелюбимый, Эрменегильд и младший любимый Рикаред. старший решил заделаться православным. Разлад между страшим сыном и отцом. Отец умирает своей смертью, к власти приходит Рикаред. В тес. сотрудничестве с церковью объявляет о принятии ариан в лоно церкви. В Толедо церковный Собор. Испания становится конфессионально единой. Э. причисляют к лику святых.

Франки

Западногерманское племя. Наиб. обширен – прирейнский племенной союз. Франки остаются язычниками до 5 в. Распространение ф. в Галлии связано с тем, что они были язычниками и не стеснялись грабить церкви и монастыри, воспринимали галлов как чуждый этнос. Относятся к иствеонам. «Франки» - свободные, вольные. Была своя корол. династия. 1-ая – Меровинги. Они мало участвовали в ВПН. Золотые пчёлы с гранатами – о/г символ возрождения после смерти, а также символ валькирий. Находят в могилах на западе Германии. Бывают из глины, из кости.

Меровинги. Родоначальник – Меровех (славная битва/морская битва). Родился особым образом: его мать гуляла по берегу озера, вылезло из озера чудовище в виде вепря…ну, дальше понятно. У Меровеха была на спине щетина, как у вепря. Свинья – символ счастья, вепрем было принято называть князя. инг – потомок, сын.

Наполеон считал себя преемником меровингов.

Длинные волосы – ещё один символ меровингов. Их называли длинноволосыми королями. Стрижка рассматривалась как отречение от власти.

Хлодвиг. Пятнадцатилетним юношей он стал королем части салических франков. Он быстро понял обреченность государства Сиагрия (последнего римского наместника) - последнего осколка Западной Римской империи, после 476 г, не существовавшей даже формально - и пошел на него войной совместно с другими франкскими королями, своими сородичами. В битве при Суассоне (486 г.) галло-римляне были разбиты, Сиагрий бежал в Тулузу к королю вестготов Алариху II, но был им выдан Хлодвигу и казнен.

В это время ему было около 19 лет. Эта победа была началом целой серии военных триумфов салических франков. Они побеждают бургундов, разбивают войско крупнейшего государства того времени - Вестготского королевства, подчиняют рипуарских франков (среднее течение Рейна), одерживают вверх над алеманнами. В дальнейшем Хлодвиг овладеет большей частью Галлии.

Так в руки франков попала богатая область римской Галлии с Парижем, Занимая ее, Хлодвиг поступал по-хозяйски: лично все еще оставаясь язычником, он старался с первых же шагов наладить добрые отношения с владыками городов, католическими епископами. Хрестоматийный пример этому - рассказанный в хронике Григория Турского эпизод с суассонской чашей. После победы у Суассона среди захваченной добычи оказалась чаша из Реймского собора, которую архиепископ св. Ремигий и просил ему вернуть, Хлодвиг сразу же согласился, но проблема заключалась в том, что захваченное подлежало разделу между всеми воинами. Король попробовал исключить чашу из этого раздела, попросив войско дать ее ему сверх его доли. Но среди воинов нашелся один убежденный защитник норм военной демократии, который разрубил чашу с мечом со словами: “Ты не получишь ничего сверх того, что тебе достанется по жребию”. Хлодвигу оставалось лишь передать посланцу прелата обломки священного сосуда. Он умел владеть собой и понимал формальную правоту смельчака, но и забыть подобный вызов он не мог. Когда через год ему довелось проводить очередной смотр своего войска, король придрался к якобы плохому состоянию оружия у этого воина и лично разрубил ему голову, сказав во всеуслышание: "Так поступил ты с чашей в Суассоне!". Это подействовало, короля стали бояться. Духовенство же быстро оценило добрую волю молодого монарха, и св. Ремигий письменно признал его власть в качестве администратора римской провинции.

Хлодвиг проявил недюжинное политическое чутье, не раз находя оптимальное решение стоявших перед ним задач. Примером тому может служить принятие Хлодвигом христианства. Его супруга, королева Хротхильда получила нимб святости. Но Хлодвиг не был канонизирован, и виной тому, очевидно, был характер короля, прагматичного до цинизма. Когда у них родился первенец, мать его крестила. Но младенец умер. И при рождении след. сына Хлодвиг резко воспротивился крещению. Хротхильда решилась и тайно крестила и второго мальчика. Хлодвиг порадовался, а через некоторое время выиграл битву, в которой, по совету жены, обращался не к языческим богам, а к Христу. Это его подвигло креститься (конец 5 в.). Во время крещения Хлодвига голубь принёс скляницу со св. водой.

Широкую известность приобрело физическое устранение Хлодвигом всех своих сородичей, как возможних соперников в борьбе за власть. Кровавые распри в королевских семьях встречались у германцев, вообще говоря, издавна. Хлодвиг придал им небывалый масштаб, включив в арсенал средств своей внутриполитической борьбы коварство, вероломство, убийство. На правившего в Кельне короля рипуарских франков Сигеберта он натравил его сына, а когда тот по его наущениям избавился от родителя, посланцы Хлодвига умертвили его самого; Хлодвиг же присоединил к своим владениям земли Сигеберта, заявив о своей полкой непричастности ко всему происшедшему. В других случаях он прибегал к военной силе. Так, он захватил в плен одного из королей салических франков Харарика с сыном и насильно остриг им волосы, объявив отца священником, а сына дьяконом, но потом все же счел это недостаточным и казнил обоих. Правивший в Камбрэ король Рагнахар после короткой войны был выдан Хлодвигу подкупленными предателями и убит им лично. Сочетая силу с вероломством, Хлодвиг истребил и других родственных ему королей. Колоритно известие, сообщаемое Григорием Турским. “Собрав однажды своих, он. говорят, с сожалением вспомнил о родственниках, которых сам же погубил: “Горе мне, я остался как странник среди чужой земли и не имею родственников, которые могли бы мне помочь в случае несчастья!”. Но это не значило, что он был опечален их смертью, а говорил так по хитрости, рассчитывая узнать, не остался ли еще кто-нибудь в живых, чтобы умертвить всех до последнего”.

После Хлодвига осталось четыре сына. Самым старшим был сын от наложницы - Теодорих (Тьерри), и были еще три сына от клотильды: Хлодомер, Хильдеберт и Хлотарь. У франков был обычаи равного раздела наследства, без преимуществ для старшего сына; незаконнорожденность Теодориха также не означала его неравноправия.

Итак, страна была разделена на четыре части. Держава Хлодвига не имела единой столицы, того стольного города, обладание которым давало бы верховенство над братьями. Не был таким центром и Париж, хотя сам Хлодвиг хорошо понимал его значение и был там похоронен: по разделу он стал столицей владений среднего сына Хильдеберта. Резиденциями Теодориха, Хлодомера и Хлотаря стали соответственно Реймс (затем Мец). Орлеан н Суассон, близкие друг к другу города Северной Галлии, области компактного расселения салических франков. Владения братьев были расположены чересполосно, но все же в северной части державы действовали и принципы определенной территориальной концентрации. К Реймсу и Мецу тяготели восточные земли франков, в том числе и те, что были расположены за Рейном и никогда не входили в состав Римской империи; эта область получила имя Австразии (от древнегерманского "австр" - восток). Правивший в Суассоне Хлотарь опирался на старые земли салических франков за Соммой, которыми они владели еще до Хлодвига, Париж был естественным центром современного Иль-де-Франса, а Орлеан был открыт к экспансии на юго-восток, на земли бургундов. Иная картина наблюдалась к югу, за Луарой, в этой сильно романизированной области, где франкское население было представлено немногочисленными гарнизонами. Владения четырех братьев были перемешаны, и никаких крупных территориальных комплексов не выделялось.

Братья вместе вели войны; расширяя державу франков, она покорили Бургундию (534 г.) и Прованс (536 г.), разделив между собой новые территории. Однако принцип равного раздела был связан с опасностью распада общего государства на отдельные королевства, если бы обособились и укоренились на своих землях династии разных потомков Хлодвига. Только прямое насилие могло предотвратить эту опасность. Первым из братьев ушел из жизни Хлодомер: в 524 г. он погиб на войне с бургундами. После него осталось трое малолетних сыновей: Теодобальд, Гунтар и Хлодоальд, Хильдеберт и Хлотарь захватили Теодобальда и Гунтара, после чего послали к своей матери, вдовствующей королеве Клотильде, гонцов с вопросом: предпочитает ли она, чтобы ее внуки погибли или были пострижены? Застигнутая врасплох Клотильда отвечала так, как подобало королеве Меровингской династии, но не христианской святой и не любящей бабушке: "Я ни за что не хочу, чтобы они были острижены". После этого дядям оставалось лишь собственноручно привести “приговор” в исполнение. Хлотарь уже прикончил свою жертву, когда Хильдебертом овладела жалость. Чуждый таких колебаний Хлотарь - самый свирепый из сыновей Хлодвига - лично зарезал и второго племянника. Верные люди укрыли третьего - Хлодоальда от гибели в монастыре; в дальнейшем он стад монахом и основал близ Парижа монастырь в местности, хранящей его имя (Сен-Клу). Этот случай перехода принца Меровингской династии в духовное сословие был исключительно редким- и отнюдь не добровольным: мешали старые представления о позоре острижения волос. Хильдеберт и Хлотарь разделили между собой удел Хлодомера.

Сигиберт (Хильдеберт) женился на вестготской принцессе Брунгильде, а Хильперик был ужасно распутен. После рождения первенца Хильперик отправил законную супругу в монастырь и сошёлся с её прислужницей Фредегондой. Затем по примеру старшего брата Х. попросил руку старшей дочери короля вестготов, и в конечном итоге жену заполучил. Однако он довольно скоро охладел к Галесвинте, и несчастную задушили во сне, а распутник снова сошёлся с Фредегондой.

С этого времени началась серия продолжавшихся полвека династических войн, получивших название «войн Фредегонды и Брунгильды». В итоге все померли кроме Брунгильды, которая потом долгое время была королевой части Франкии. Правила она не очень хорошо, в итоге её взяли в плен и казнили, привязав к хвосту лошади.

На протяжении VI века франки под предводительством Меровингов продолжают завоевания, и королевство значительно усиливается. Оно становится главной державой Западной и Центральной Европы, однако после смерти Хлодвига начались длительные междоусобицы.

Последние меровингские короли получили прозвище "ленивых". Биологически дегенерирующие короли-дети, без власти и без богатства, вынуждены прозябать в своих жалких владениях, ища средства к существованию. Подробнее...

Последним правителем из династии Меровингов был король Хильдерик III. Его сменил на троне первый монарх из другой династии – династии Каролингов, Пипин по прозвищу Короткий.

Незадолго до смерти в сентябре 741 г. майордом Карл Мартелл разделил государство франков между сыновьями. Старший - Карломан - получил Австразию, Алеманию и Тюрингию. Второй - Пипин - Нейстрию, Бургундию и Прованс. Сын от второго брака - Грифо - получил лишь небольшое владение. Поэтому сразу после смерти Карла началась смута. Грифо, подстркаемый матерью Зоннехильдой, потребовал от братьев равной доли, однако Пипин и Карломан, объединившись, лишили его даже того, что дал отец и заключили в Арденнском замке.

Пипин и Карломан управляли королевством франков в качестве майордомов от имени номинальных королей из династии Меровингов. Первые годы их правления прошли в борьбе с Аквитанией, Алеманнией и Баварией, недавно отколовшимися от королевства франков. В 742 г. он разграбили Аквитанию, однако герцога Гунольда, запершегося в Бурже, не победили. Затем они вторглись в Алеманнию, разорили страну, и, собрав богатую дань и взяв множество заложников, дошли до Дуная. Тем временем враги Пипина и Карломана среди франкской знати обвинили их в узурпации власти. Поэтому в 743 г. после семи лет отсутствия короля братья возвели на престол Хильдерика III, не дав ему однако, никакой реальной власти.