- •Состав и основные особенности мини-экспресс лаборатории «Пчелка-р»

- •Технические характеристики ам-0059

- •Состав и основные особенности мини-экспресс лаборатории «Пчелка-р»

- •Разведка с целью спасения людей

- •Разведка места ведения аварийно-технических работ

- •Ответ: в соответствии с главой 4 Устава гсф ри работе в непригодной для дыхания атмосфере отделение должно состоять не менее чем из четырех человек: командира отделения и трех спасателей.

- •Классификация сизод.

- •Технические характеристики ам-0059

- •Состав и основные особенности мини-экспресс лаборатории «Пчелка-р»

- •Симптомы отравления и меры безопасности

- •Первая помощь и последующее лечение

- •Состав и основные особенности мини-экспресс лаборатории «Пчелка-р»

- •Симптомы и степень тяжести отравления со

- •Меры предосторожности до и после отравления

- •Технические характеристики ам-0059

- •Технические характеристики ам-0059

- •Состав и основные особенности мини-экспресс лаборатории «Пчелка-р»

Билет № 1

Классификация СИЗОД.

Ответ: Средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) называются средства, предназначенные для обеспечения безопасности одного человека (одного работающего). Большую часть этих средств человек носит непосредственно на себе.

Принято различать штатные средства защиты (противогазы, специальные костюмы) и нештатные средства защиты (ватно-марлевые повязки, одежда, имеющая защитные свойства).

Фильтрующие противогазы (ФП) – основное средство защиты человека от попадания в органы дыхания, в глаза и на лицо АХОВ, радиоактивных и бактериальных средств поражения. Принцип защитного действия ФП основан на предварительной фильтрации (предварительном очищении) вдыхаемого воздуха от различных вредных веществ. В фильтрующих противогазах зараженный воздух до того, как поступить в органы дыхания, очищается (фильтруется) от АХОВ, радиоактивных веществ или бактериальных средств специальным поглотителем (фильтром).

В зависимости от вида АХОВ, имеющегося на предприятии, для защиты работников используются противогазы, наиболее эффективно фильтрующие именно это ХОВ. Другими словами, фильтрующие промышленные противогазы – противогазы избирательного (не универсального) действия. Они поглощают конкретные АХОВ. Они эффективно действует в условиях достаточного содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 18%) и ограниченного содержания вредных веществ (АХОВ).

В комплект противогаза входят:

- шлем-маска (маска), изготовленная из эластичной резины с клапанами вдоха и выдоха (маска может иметь переговорное и питьевое устройства);

- противогазовая коробка большого или малого габаритов определенной марки;

- соединительная трубка для подсоединения коробки большого габарита к шлем – маске (маске);

- сумка для хранения и ношения противогаза. Коробка малого габарита прикрепляется непосредственно к шлем – маске без гофрированной трубки.

Противогазовые коробки ФПП выпускаются с противоаэрозольными фильтрами (ПАФ) и без него (марки М и СО). Для поглощения АХОВ используются коробки с ПАФ.

Времена защитного действия противогазовых коробок большого габарита для отдельных АХОВ приведены в нижеследующей таблице

Наименование АХОВ |

Исходная концентрация АХОВ мг/м3 |

Время защитного действия коробок, мин. Опознавательная окраска |

|||||

А Коричневая |

В Желтая |

КД Серая |

СО Белая |

М Красная |

БФ Зеленая |

||

Аммиак |

15000 |

0 |

2,2 |

21 |

21 |

40 |

2,6 |

Акрилонитрил |

10000 |

180 |

48 |

33 |

- |

- |

48 |

Хлор |

25000 |

40 |

47 |

37,6 |

46 |

43 |

46 |

Сернистый ангидрид |

14000 |

- |

11,9 |

- |

- |

- |

- |

Окись этилена |

10000 |

3 |

7 |

0 |

37 |

65 |

8 |

Фосген |

22000 |

22 |

62 |

30 |

34 |

14 |

53 |

Фтористый водород |

5000 |

30 |

30 |

- |

30 |

30 |

30 |

Хлористый циан |

6000 |

- |

- |

- |

- |

- |

111 |

Хлорпикрин |

36000 |

30 |

- |

- |

- |

- |

32 |

Сероуглерод |

17500 |

50,7 |

56,9 |

17 |

45 |

38 |

49,7 |

Противогазовые коробки с ПАФ, кроме характерной окраски, имеют вертикальную белую полосу.

ФПП с малогабаритными противогазовыми коробками могут использоваться при концентрации АХОВ, которые в 2-3 раза ниже указанных в вышеприведенной таблице.

К классу фильтрующих противогазов, обладающих более универсальными, по отношению к ФПП, защитными свойствами относятся следующие марки противогазов:

ГП-5 (гражданский противогаз, предназначенный для взрослого населения);

ГП-5М (гражданский противогаз - для командного состава формирований гражданских организаций гражданской обороны (ГОГО), а также для личного состава, работающего с переговорными аппаратами);

ГП-7,ГП--7В (для взрослого населения);

ПДФ-Д, ПДФ-2Д (для детей в возрасте до 7 лет);

ПДФ-41, ПДФ-241 (для детей от 7 до 16 лет).

Назначение, устройство и применение респираторов

Назначение – для защиты органов дыхания от пыли невысокой концентрации, аэрозолей, парогазообразных АХОВ и аэрозолей, присутствующих в воздухе.

Респираторы в большей своей части состоят из:

1) резиновой полумаски;

2) пористого фильтра (двух фильтрующих секций) из различных бумажных, матерчатых, фетровых, ватных материалов.

Для защиты органов дыхания от аэрозолей применяются в настоящее время следующие респираторы:

ШБ –1 «Лепесток – 200»; ШБ –1 «Лепесток – 40»; ШБ – 1 «Лепесток – 5» (по внешнему виду эти респираторы различаются цветом наружного круга – последние имеют соответственно белый, оранжевый и голубой цвета); «Снежок – П»; Ф – 62Ш; «Лола»; «Астра – 2»; «Кама – 200»; «Кама – 40»; У – 2К; РП – К; РП – КМ; РПА.

Для защиты органов дыхания от парогазообразных и аэрозолей, присутствующих в воздухе, используются: противогазовый респиратор РПГ – 67; газопылезащитный респиратор РУ – 60М; газопылезащитный снежок ГП»; сорбционно – фильтрующие, газопылезащитные, безклапанные, одноразовые – «Лепесток – Апан», «Лепесток – А», РМ –2 и др.

Общая характеристика изолирующих средств индивидуальной защиты

Изолирующие противогазы относятся к классу изолирующих средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, лица и глаз от любой вредной примеси в воздухе независимо от ее концентрации. Эти средства называются изолирующими потому, что они обеспечивают полную изоляцию органов дыхания от внешней среды. В отличие от фильтрующих, в изолирующих противогазах дыхание происходит за счет запасов кислорода, находящегося в самом средстве защиты (противогазе). Выдыхаемый воздух в этих средствах очищается от углекислого газа и воды, обогащается кислородом без обмена с окружающей атмосферой. Данные средства (изолирующие противогазы) широко используются для оснащения спасательных формирований, и используются в следующих случаях:

- если состав и концентрация АХОВ неизвестны;

- при недостатке или отсутствии кислорода в воздухе (менее 18% объемной доли);

- когда время защитного действия фильтрующих противогазов недостаточно для выполнения работ в зоне заражения.

Изолирующие СИЗ подразделяются на автономные и шланговые.

Автономные СИЗ подразделяются на:

дыхательные аппараты (ДА);

кислородно – изолирующие противогазы (КИП);

изолирующие противогазы (ИП);

самоспасатели (СС).

Дыхательные аппараты (типа АСВ – 2)

Дыхательные аппараты (типа АСВ – 2) предназначены для защиты органов дыхания при высоких концентрациях АХОВ в атмосфере. В его комплект входят:

лицевая часть (шлем-маска);

шланги, подающие воздух из баллона к органам дыхания;

баллон с запорным вентилем;

редуктор;

манометр;

легочный автомат для регулирования давления.

Схема дыхания – открытая: выдыхаемый углекислый газ через систему клапанов выбрасывается из подмасочного пространства в атмосферу. Аппарат имеет в резерве два баллона со сжатым воздухом.

Современный изолирующий противогаз типа ИП - 4М состоит из:

лицевой части (маски МИП – 1);

регенеративного патрона (РП – 4);

дыхательного мешка;

соединительной трубки;

клапана избыточного давления.

Для размещения дыхательного мешка и регенеративного патрона используется специальный каркас. Регенеративный патрон предназначен для получения кислорода, а также для поглощения углекислого газа и паров воды, содержащихся в выдыхаемом воздухе. В патроне установлен пусковой брикет, обеспечивающий выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты. В комплект противогаза ИП – 4М входят также переговорные мембраны и утеплительные манжеты. Дыхательный мешок, сумка и соединительная трубка противогаза изготовлены из специальной ткани, стойкой к действию агрессивных жидкостей, в том числе и к АХОВ.

Руководство работами по ликвидации аварии.

Ответ: в соответствии с гл.3 Устава ГСФ руководство работами по спасению людей и ликвидации аварии осуществляет ответственный руководитель работ по ликвидации аварии - руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководителем газоспасательных работ является старший командир аварийно-спасательного формирования, прибывший на аварийный объект. Он подчиняется непосредственно ответственному руководителю работ по ликвидации аварии.

Для руководства аварийно-спасательными работами на объекте ответственный руководитель работ по ликвидации аварии организует и возглавляет командный пункт.

Руководители (ответственные дежурные) объектов, цехов, служб, находящихся в опасной зоне, обязаны незамедлительно обеспечить эвакуацию людей, доложить руководителю ликвидации аварии обстановку, затем представить списки выведенных и оставленных на дежурстве работников.

Руководитель газоспасательных работ постоянно находится на командном пункте, если не требуется его непосредственного участия в газоспасательных работах. Руководитель газоспасательных работ имеет право оставлять командный пункт (для уточнения обстановки, отдыха и др.), назначив вместо себя своего заместителя или другое лицо командно-начальствующего состава, о чем делается соответствующая запись в оперативном журнале работ по ликвидации аварии.

На командном пункте должен вестись оперативный журнал работ по ликвидации аварии в соответствии с "Указаниями по ведению оперативной документации".

В случае, если авария носит затяжной характер, на командном пункте ведется суточный график очередности работ личного состава аварийно-спасательного формирования, специалистов и работников предприятия, членов нештатного газоспасательного формирования.

Старшее должностное лицо АСФ (аварийно-спасательной службы), прибывшее на аварийный объект, несет ответственность за исход газоспасательных работ независимо от того, приняло оно руководство на себя или нет.

О времени прибытия старшего должностного лица, а также взятия им руководства газоспасательными работами делаются соответствующие записи в оперативном журнале АСФ.

В случае разногласия между ответственным руководителем работ по ликвидации аварии (чрезвычайной ситуации) и руководителем газоспасательных работ обязательным к выполнению является решение первого из них. Если решение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии (чрезвычайной ситуации) противоречит требованиям "Устава АСФ" и нормативных документов, то руководитель газоспасательных работ вправе потребовать письменного распоряжения с указанием точного времени.

В необходимых случаях к ликвидации аварии могут привлекаться группы специалистов соответствующего профиля из научно-исследовательских и других организаций для разработки рекомендаций по наиболее эффективным и безопасным способам ликвидации аварий. Специалисты, прибывшие для участия в ликвидации аварии, поступают в распоряжение ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии и руководитель газоспасательных работ могут принимать советы и рекомендации по ведению газоспасательных работ от должностных лиц, специализированных организаций и экспертов, однако это не снимает с них ответственности за правильное и своевременное ведение газоспасательных работ и ликвидацию аварии.

Пожарные команды, участвующие в ликвидации аварии, получают задания от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии через своего старшего начальника.

Члены нештатного газоспасательного формирования предприятия подчиняются ответственному руководителю работ по ликвидации аварии, а по прибытии аварийно-спасательных формирований на предприятие - руководителю газоспасательных работ.

Связь между командным пунктом, газоспасательной базой и работающими в загазованной атмосфере спасателями обеспечивает руководитель газоспасательных работ.

Параллельно телефонным аппаратам ответственного руководителя работ по ликвидации аварии должны быть включены телефоны лиц, ведущих оперативные журналы, для прослушивания оперативной информации с мест ведения работ и последующего занесения этой информации в оперативный журнал работ по ликвидации аварии.

Наиболее важные задания и сообщения об аварийной обстановке могут записываться на магнитофонную ленту.

Руководитель газоспасательных работ при определении способа спасения людей и ликвидации аварии должен знать:

место аварии и время ее возникновения:

характер аварии и ее масштабы;

ориентировочное число людей, застигнутых аварией, и предполагаемые места их нахождения;

основные поражающие факторы выделившихся химических веществ и меры по борьбе с ними;

мероприятия плана локализации аварийных ситуаций и порядок их выполнения, состояние на аварийном участке средств борьбы с аварией;

возможные осложнения (исходя из специфики производства) в случае развития аварии.

При отсутствии указанных данных руководитель газоспасательных работ в ходе ликвидации аварии принимает меры для их получения (разведка, опрос очевидцев, вызов необходимых специалистов, изучение документов, находящихся на предприятии, и др.).

При выдаче заданий командирам отделений руководитель газоспасательных работ сообщает им:

место аварии, ее характер и масштабы;

ориентировочное число людей, застигнутых аварией, и предполагаемые места их нахождения;

предполагаемую газовую обстановку в районе возникновения аварии и направление распространения токсичных веществ;

места отбора проб воздуха;

маршрут движения отделения и место включения в средства защиты;

место расположения газоспасательной базы;

меры безопасного ведения газоспасательных работ; возможные осложнения (исходя из специфики производства) в случае развития аварии;

допустимое время пребывания в среде, загазованной токсичными веществами (по срокам защитного действия дыхательных аппаратов и костюмов);

способ и порядок передачи донесений и информации;

сигнал об угрозе возможного взрыва, обрушения и т.д.

Обязанности газоспасателя № 1 при обнаружении пострадавшего в загазованной зоне.

Ответ: во время ведения разведки отделение обнаружило пострадавшего.

Номера расчета |

Этап 1 |

Этап 2 |

Этап 3 |

Обнаружение пострадавшего и включение его в аппарат |

Перекладывание пострадавшего на носилки |

Подготовка к эвакуации |

|

№1 |

Передает по связи «Обнаружен пострадавший!; По команде «Пострадавшего включить!» распологается на коленях с резервным ИДА у головы пострадавшего напротив КО. Открывает вентиль(я) баллона(ов), проверяет поступление воздуха нажатием на кнопку байпаса легочного автомата. Надевает на пострадавшего маску, начиная с подбородка. Не вынемая руки отводит край маски, продувает подмасочное пространство нажатием на кнопку байпаса легочного автомата. Выводит руку, прекращая продувку. |

Размещается рядом с КО. Заводит руки под поясницу и таз пострадавшего. По команде «Пострадавшего поднять!» одновременно с КО и №3 поднимает пострадавшего и укладывает на носилки в положение на бок. |

Закрепляет грудными ремнями носилок руки пострадавшего.Застегивает поясные ремни. Распологается у головы пострадавшего. По команде «Носилки поднять. Вперед.» поднимает носилки и осуществляет транспортировку пострадавшего. |

Переломы позвоночника, костей таза. Причины возникновения, признаки, принципы оказания первой помощи.

Ответ: перелом шейных позвонков - возникает при резком сгибании или переразгибании шеи, при падении на голову, у ныряльщиков, при автомобильных авариях, особенно если сидение автомобиля не оборудовано подголовниками. Характерными признаками перелома шейных позвонков является резкая боль в шее. Пострадавший придерживает голову руками. Движения головы в сторону невозможны, пострадавший поворачивается всем туловищем. Если прощупать область шеи сзади, то можно определить место перелома - остистый отросток поврежденного позвонка значительно выстоит, а при надавливании на него возникает резкая боль. При переломах позвонков может быть поврежден спинной мозг. При частичном его повреждении у пострадавшего наступают онемение, покалывание и мышечная слабость в одной или обеих руках. При полном разрыве спинного мозга наступают паралич верхних и нижних конечностей, полное отсутствие чувствительности и рефлексов, задержка мочи.

Первая помощь: пострадавшего осторожно перекладывают на носилки на спину, под голову - плотный валик из одежды, одеяла или другого имеющегося под руками материала, и в сопровождении транспортируют в лечебное учреждение. В случае, если перелом шейных позвонков произошел у ныряльщика, одновременно проводятся мероприятия по очистке полости рта от тины, ила, делают искусственное дыхание и также укладывают на носилки. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то транспортировать его необходимо на носилках, лежа на животе с подложенными под плечи и голову валиками.

Перелом грудных и поясничных позвонков - наблюдается чаще всего при падении на спину, реже - при прямом ударе (наезд автомобиля, поезда, при падении с высоты, при резком сгибании туловища). При травме появляется боль в области сломанного позвонка, особенно при надавливании на остистый отросток и давлении на голову, выстоянии сломанного позвонка. У худых пострадавших можно видеть напряжение мышц спины и поясницы, так называемый «симптом вожжей». При переломах грудных позвонков может наблюдаться кратковременная задержка дыхания. Если травмированный находится в бессознательном состоянии, его укладывают на щит или носилки на живот, подкладывают под верхний отдел грудной клетки и лоб валики, с целью избежать удушения запавшим языком или рвотными массами. Перекладывание и погрузка лиц с травмами и переломами позвоночника должны производиться особенно осторожно. Основная задача состоит в предотвращении дополнительной травмы при переносе и транспортировке пострадавшего. Туловище, шея, голова при перекладывании пострадавшего на щит или носилки должны находиться в одной плоскости, для этого необходимо не менее 3-х человек: один поддерживает шею и голову, второй - туловище, третий — ноги. Пострадавшего нельзя поднимать за плечи и за ноги, так как в результате сгибания позвоночника может произойти сдавление спинного мозга. Транспортируют таких пострадавших в травматологическое отделение. При открытых повреждениях позвоночника на рану накладывается повязка, желательно стерильная. При кровотечении рану обрабатывают и тампонируют или накладывают давящую повязку

Переломы костей таза. Наблюдаются при сдавлении таза, падении с большой высоты, при прямом ударе в область таза. Перелом костей таза считается одной из наиболее тяжелых травм, так как часто сопровождается повреждением внутренних органов и тяжелым шоком. Клинические проявления переломов костей таза зависят от места повреждения. Так, при переломах крыльев подвздошной кости, которые могут быть при прямом ударе в область таза, на первое место выступают боль, припухлость, мышечное напряжение брюшной стенки. Боль усиливается при малейшем движении ноги. При переломе крестца (прямая травма) помимо боли, припухлости в месте травмы наблюдаются кровоподтек, деформация; боли, отдающие в пояс и ягодицы в связи с повреждением проходящих через них нервных корешков. Перелом копчика чаще наблюдается у лиц пожилого возраста при падении на ягодицы. Характерна боль в области повреждения, которая усиливается при попытке сесть и при акте дефекации. В результате прямого удара спереди или при сильном сдавлении таза происходят переломы лобковой и седалищной костей. В этом случае появляется боль в месте удара, усиливающаяся при ощупывают костей и при попытке пострадавшего пошевелить ногой; характерен «симптом прилипшей. пятки», когда пострадавший из-за резкой болезненности не может оторвать от постели (земли) выпрямленную ногу. При всех переломах костей таза возникают нарушения в органах, расположенных в нем, главные из них это:

- забрюшинные кровоизлияния - возникают вследствие разрыва кровеносных сосудов поясничной области, сосудов почек. Кровоизлияния - от небольших гематом до обширных, распространяющихся вниз и вперед до промежности. Главным являются болевой симптом и выбухание поясничной области, а также вздутие и напряжение брюшной стенки. Быстро нарастающий отек мягких тканей промежности может доходить до бедер. В большинстве случаев тяжелые переломы таза сопровождаются травматическим шоком и большой кровопотерей, что угрожает жизни пострадавшего. Его необходимо срочно доставить в больницу. О методах транспортировки таких пострадавших будет сказано ниже;

- разрыв мочевого пузыря сопровождается болями в области лобка и паховой области, отсутствием мочеиспускания, так как моча затекает за брюшинное пространство и в пространство между петлями кишок. В этом случае появляются напряжение мышц живота и резкая болезненность;

- разрыв мочеиспускательного канала наблюдается преимущественно у мужчин, у женщин крайне редко. Основные симптомы - резкая боль в промежности при попытке мочеиспускания, частичная или полная задержка мочи, припухлость в области промежности. При полном разрыве - полная задержка мочи.

Первая помощь при переломах костей таза: необходимо придать пострадавшему такое положение, при котором не усиливается боль и менее всего возможно травмирование внутренних органов отломками поврежденных костей. Лучше всего уложить пострадавшего на ровную твердую поверхность (фанеру, щит), ноги согнуть в коленях, бедра развести в стороны (так называемое «положение лягушки»), под колени подложить тугой валик из подушки, одеяла, одежды и в таком положении транспортировать в больницу. Для предупреждения соскальзывания валиков их фиксируют полотенцем или простыней.

Практика. Проверка ГС-10 при заступлении на дежурство.

Ответ: Проверка аппарата ГС-10

1. Комплектность аппарата

Наличае и исправность рото-носовых масок (2шт.), маскодержателя, языкодержателя (2шт.),зуборасширителя, переходника бинта (пакета салфеток). При необходимости пополнить недостающее оснащение.

2. Давление кислорода в баллоне.

Открыть вентиль баллона и по манометру определить давление, которое должно составлять 200 ± 10 кгс/см2 (20 ± 1 МПа).

3. Герметичность кислородораспределительной системы.

Закрыть вентиль, наблюдать за стрелкой манометра одну минуту. При падении давления определить место утечки мыльной пеной, опусканием в воду(предохраняя манометр от попадания в него воды).

4. Срабатывание переключающего устройства (блока ИВЛ).

Подсоединить к переключающему устройству переходник или малую маску, соединить с разъемом и попеременным прижатием к ладони убедиться в четкости переключений.

5. Работоспособность ингаляционного устройства (блока ингаляции).

Подсоединить к устройству (блоку) дыхательную маску, соединить с разъемом; при открытом вентиле баллона приложить маску к лицу, сделать максимально глубокий вдох. Ощущение достаточного объема вдоха является признаком исправности ингаляционного устройства.

При наличие быстросменного разъема проверку блоков ИВЛ и ингаляции следует проводить, используя остаточный кислород в кислородораспределительной системе ГС-10.

Билет № 2

Классификация средств индивидуальной защиты кожи.

Ответ: Назначение, состав средств индивидуальной защиты кожи (СИЗК).

Большая часть АХОВ обладает резорбтивными (комплексными) свойствами поражения организма человека, действуя ингаляционно (через органы дыхания) и соприкасаясь с кожей.

Основные поражения кожи людей от АХОВ при авариях на ХОО могут происходить в результате:

- воздействия жидкой фазы АХОВ на кожу;

- теплового излучения при пожарах.

Средства индивидуальной защиты кожи, в зависимости от их защитного действия, подразделяются, как и противогазы, фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие СИЗК – это средства из материала, пропитанного специальными составами, обеспечивающими нейтрализацию или сорбцию паров АХОВ.

К средствам индивидуальной защиты кожи от АХОВ фильтрующего типа относятся:

фильтрующая защитная одежда ФЗО – МП;

защитная фильтрующая одежда ЗФО – 58;

костюмы противощелочно – кислотные (КПК);

общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

Все указанные средства (одежда) используются в комплексе с фильтрующими противогазами.

Изолирующие СИЗК – защитные средства, материал которых покрыт специальными пленками, непроницаемыми для жидких и газообразных АХОВ. Эти средства широко используются при ведении АСДНР в очагах аварий, при ликвидации последствий аварий с выбросом АХОВ.

Типичными образцами таких СИЗК являются выпускаемые отечественной промышленностью следующие комплекты:

комплект изолирующий химический КИХ – 4 (КИХ-5);

комплект защитный аварийный (КЗА);

защитный изолирующий комплект с вентилируемым подкостюмным пространством Ч-20;

защитные мази, пасты, кремы, очистители.

Назначение, устройство и принципы работы ГС-10.

Ответ: Аппарат искусственной вентиляции легких "Горноспасатель - 10" предназначен для проведения искусственной вентиляции легких пострадавшим при авариях и несчастных случаях. Он рассчитан на применение в нормальной (автономно) и непригодной для дыхания атмосфере (совместно с газозащитным аппаратом) и может использоваться в шахте, в передвижных медицинских пунктах, при проведении аварийно-спасательных работ на открытых площадках, в зданиях, сооружениях и производственных объектах. Применение аппарата ГС-10 возможно во всех случаях, когда необходимо провести профилактику нарушений дыхания, восстановление или поддержание вентиляции легких у пострадавших и больных на догоспитальном этапе оказания первой и неотложной медицинской помощи, а также при транспортировании их в лечебное учреждение.

Комплектация аппарата ГС-10. В комплект аппарата входят переключающее и ингаляционное устройства, редуктор, баллон с вентилем, дыхательная маска с маскодержателем, ранец, инструмент и набор принадлежностей. Возможность осуществления с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, ингаляции кислородом позволяют оказывать эффективную помощь пострадавшим и больным практически с любой травмой или поражением. При этом оказание неотложной помощи и транспортирование пострадавших могут осуществляться в среде непригодной для дыхания, в условиях повышенной температуры окружающей среды, высокой запыленности, влажности и в других экстремальных условиях.

Технические характеристики аппарата ГС-10

Запас кислорода в балоне при давлении 20 МПа- 200 л Давление вдоха аппарата, кПа минимальное (основной режим) - 1,8 максимальное (дополнительный режим) - 3 при экстренной ручной подаче - 5 Объемная доля кислорода в дыхательном газе, % - 35-5 Производительность ингаляционного устройства при разряжении срабатывания не более 200 Па, - не менее1 л/с, Переключение с вдоха на выдох по давлению Переключение выдоха на вдох по времени Габаритные размеры, мм 353×242×120 Масса аппарата, не более 5,2 кг.

ГС-10 в процессе эксплуатации подвергают сокращенной и полной проверкам готовности к использованию по назначению. Кроме того, один раз в год в специализированных мастерских ВГСЧ проводят ревизию всех составных частей аппарата с заменой вышедших из строя деталей. Сокращенная проверка Сокращенная проверка аппарата ИВЛ осуществляется один раз в месяц и после применения. Проверку производит лицо, за которым закреплен аппарат. Прежде всего проверяется давление кислорода в баллоне при помощи манометра, которое должно составлять (20±1) МПа. Проверяется герметичность системы высокого давления кислорода, для чего открывают вентиль баллона, тлеющим фитилем проверяют герметичность соединений баллона, манометра, заглушки и редуктора с тройником, а также штуцера, переключающею и ингаляционного устройств. Обнаруженные утечки кислорода устраняют, заменяя гайки или уплотняющие кольца соответствующих соединений. Исправность переключающего устройства определяют субъективно, для этого подсоединяют дыхательную маску к переключающему устройству и открывают вентиль баллона. Закрывая дыхательную маску несколько раз ладонью во время вдоха, на слух определяют четкость работы переключающего устройства. Если переключение не происходит или осуществляется с перебоями, переключающее устройство необходимо проверить на приборе КП-3М. Полная проверка Полная проверка аппарата ИВЛ осуществляется один раз в шесть месяцев, а также при обнаружении неисправностей в работе во время проведения сокращенной проверки или при эксплуатации. Проверку проводит лицо, за которым закреплен аппарат. Основные параметры аппарата проверяют при помощи приборов КП-3М и УКП-5. Устранение неисправностей, при которых требуется полная разборка переключающего и ингаляционного устройств, производится в специализированных ремонтных мастерских. После полной проверки к аппарату подсоединяют наполненный кислородом баллон и проверяют герметичность их соединения так же, как и при сокращенной проверке. После полной проверки составные части переключающего и ингаляционного устройств пломбируются. При полной проверке определяется давление в баллоне и герметичность систем высокого и низкого давлений. Для этого необходимо открыть вентиль баллона и по манометру определить давление кислорода, пережать гибкую трубку (либо разединить штуцер, в зависимости от конструкции) и закрыть вентиль баллона, наблюдая за стрелкой манометра. При падении давления определяют тлеющим фитилем места утечек кислорода и устраняют течь. Системы высокого и низкого давлений считаются герметичными, если в течение одной минуты не наблюдается падения давления. Проверка минимального давления вдоха на приборе КП-3М. Кнопка переключающего устройства должна быть установлена в положение, при котором давление вдоха 1800 Па. (шарик виден в прорезь). По прибору КП-3М определяют величину минимального давления вдоха, которая должна составлять (1800±150) Па. Проверка максимального давления вдоха осуществляется так же, при этом предварительно провернуть маховичок, чтобы в прорези не был виден толкатель. Максимальное давление вдоха должно составлять (3000±300) Па. Проверка времени вдоха. Используются КП-3М и секундомер СД Ппр-1-3 ГОСТ 5072-72. Маховичок следует зафиксировать в положении, как и при проверке минимального давления вдоха,(шарик виден в прорезь) и по секундомеру определить его время. Время вдоха должно составлять (2±0,1с). Еели время вдоха отличается от заданного, регулируют давление в редукторе в пределах (0,2±0,02) МПа. Аналогично продолжительность фазы выдоха. Продолжительность фазы выдоха, которая должна составлять (3,2±0,2) с. Проверка подачи ингаляционного устройства. Проверку осуществляют при давлении кислорода в баллоне 20 и 2 МПа. С помощью прибора УКП-5 обеспечивают подачу 60 л/мин кислорода и определяют по манометру-реометру вакуумметрическое давление, создаваемое в ингаляционном устройстве. Если давление превышает 200 Па(20 мм.в.ст.), то проверяют работоспособность редуктора аппарата.

Обязанности газоспасателя № 3 при обнаружении пострадавшего в загазованной зоне.

Ответ: обязанности газоспасателя № 3 при обнаружении пострадавшего в загазованной зоне-

Номера расчета |

Этап 1 |

Этап 2 |

Этап 3 |

Обнаружение пострадавшего и включение его в аппарат |

Перекладывание пострадавшего на носилки |

Подготовка к эвакуации |

|

№3 |

№3 совместно с №2 разворачивает носилки |

Размещает руки под бедрами и голенями пострадавшего. По команде «Пострадавшего поднять!» совместно с КО и №1 укладывает пострадавшего на носилки в положении на боку. |

Собирает оснащение отделения. Располагается впереди отделения. После команды «Носилки поднять. Вперед.» передает по связи на ГСБ – «Пострадавшего включили Возвращаемся.» Выводит отделение из загазованной зоны |

Терминальные состояния. Признаки клинической и биологической смерти.

Ответ: состояние пострадавшего, для которого характерны тяжкие расстройства жизненно важных систем (в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной), требующие экстренного восстановления с проведением специальных медицинских мероприятий, называется терминальным (критическим) состоянием.

Терминальное состояние может наступить, например, при травматическом шоке.

В терминальном (критическом) состоянии различают преагонию (предагональную фазу), агонию и клиническую смерть.

Преагония характеризуется нарастанием цианоза и дальнейшим ослаблением физиологических рефлексов, падением артериального давления и пульса, которые едва определяются.

При агонии отсутствуют сознание, глазные рефлексы, реакции на внешние раздражения, артериальное давление не определяется, пульс ощутим только на сонной артерии, тахикардия сменяется брадикардией, тоны сердца глухие, дыхание редкое, глубокое, судорожное; явления гипоксии быстро нарастают.

Клиническая смерть характеризуется отсутствием внешних признаков жизни – сознания и каких-либо реакций на внешние раздражения, пульса, в том числе и на сонных артериях, тонов сердца, дыхания, рефлексов. Все функции центральной нервной системы полностью угасают. Однако в тканях еще сохраняются обменные процессы, протекающие на весьма низком уровне. При обычной температуре окружающего воздуха энергетические ресурсы мозга исчерпываются через 5-6 мин. после остановки сердца и дыхания. В отдельных случаях этот срок возрастает до 8-10 мин.

Клиническую смерть сменяет биологическая, при которой восстановление жизненных функций невозможно. Несомненными признаками биологической смерти являются:

охлаждение тела (температура трупа снижается на 10С в час до тех пор, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха);

трупные пятна (красно-фиолетового цвета) на месте соприкосновения тела (в зависимости от положения) с поверхностью, на которой оно находится, – появляются через 2-4 часа после смерти;

трупное окоченение (уплотнение мышц, наступающее через некоторое время после смерти и начинающееся с жевательных мышц).

Терминальное состояние является обратимым и при наличии соответствующих условий и отсутствии несовместимых с жизнью повреждений подлежит лечению.

Совокупность экстренных методов лечения и профилактики терминального состояния называется реанимацией.

Для установления терминального состояния спасатель должен определить:

а) состояние сердечно-сосудистой системы пораженного по наличию сердцебиения (приложив ладонь или ухо к грудной клетке в четвертом межреберье по сосковой линии, спасатель почувствует сердечные толчки или услышит тоны сердца); и пульсации артерий (приложив пальцы к сонной, лучевой или бедренной артерии спасатель почувствует «пульс»). Наиболее просто и доступно определение пульсации на сонной артерии;

б) наличие и тип дыхания:

ровное, глубокое:

учащенное, поверхностное;

прерывистое, неритмичное.

В случае удушья, утопления или обширных травм дыхание может отсутствовать, что свидетельствует о возможном наступлении смерти. Чтобы убедиться в этом, спасатель должен развести пальцами веки пораженному, наблюдая за зрачком глаза. Попадание света на зрачок глаза живого человека вызывает его равномерное сужение. В противном случае, при сдавливании пальцами глазного яблока в поперечном направлении наблюдается симптом "кошачьего глаза" – зрачок представляется в виде вертикально расположенного овала.

Даже при отсутствии сердцебиения и дыхания, но без явных биологических признаков смерти пораженному необходимо оказать экстренную помощь, заключающуюся в применении специальной совокупности методов лечения (профилактики) терминального состояния – реанимации.

Практика. Подготовка ГС-10 к проведению ИВЛ.

Билет № 3

Классификация АХОВ.

Ответ: АХОВ (аварийно химически опасное вещество) – опасное химическое вещество, применяемое в промышленности или сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях (токсодозах). Постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.05.2003 г. № 114 на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554

введена классификация АХОВ по предельно допустимой концентрации (ПДК), в соответствии с которой АХОВ разделены на 4 класса опасности, что соответствует ГОСТу 212.1.007-76.

Характеристика классов опасности вредных веществ

(по ГОСТ 212.1.007-76)

Наименование показателя |

Норма класса опасности |

|||

1-го |

2-го |

3-го |

4-го |

|

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |

менее 0,1 |

0,1-1,0 |

1,1-10,0 |

>10,0 |

Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг |

менее 100 |

100-500 |

501-2500 |

>2500 |

Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 |

менее 500 |

500-5000 |

5001-50000 |

>50000 |

Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) |

более 300 |

300-30 |

29-3 |

>3 |

Пожароопасность АХОВ:

По способности гореть АХОВ различаются:

негорючие

трудногорючие

горючие

К негорючим относятся АХОВ, не способные гореть в атмосфере нормального состава (содержащей 21% кислорода) при температуре 9000С. Типичными негорючими АХОВ являются: азотная кислота, сернистый ангидрид, фосген, фтористый водород, хлор, хлористый водород, хлорпикрин и др.

К трудногорючим относятся АХОВ, способные возгораться при действии источника огня, но не способные самостоятельно гореть после удаления этого источника. К этой группе АХОВ можно отнести: сжиженный аммиак, цианистый водород и др. Некоторые АХОВ из этой группы способны к взрывчатому превращению при детонации. Такими свойствами обладают: хлорпикрин; цианистый водород и др.

К горючим относятся АХОВ, способные самовозгораться, возгораться от источников огня и продолжать самостоятельно гореть после удаления этих источников. Горючими АХОВ являются: акрилонитрил; газообразный аммиак; сероуглерод и др.

Взрывоопаcность АХОВ

Среди известных АХОВ имеется большое количество взрывоопасных веществ. К последним следует отнести следующие: аммиак; фосген; хлор; кислота синильная; кислота соляная; ацетонциангидрин; окись этилена; нитрил акриловой кислоты; метил хлористый; этилхлоргидрин; метил бромистый; хлорпикрин; сернистый ангидрид; водород фтористый; демитиламин; хлорциан; сероводород; сероуглерод.

В приведенный ряд необходимо включить агрессивные вещества из группы компонентов ракетных топлив – гептил, окислители типа АК и АТ. Эти компоненты в значительных объемах производятся промышленностью, хранятся на объектах и перевозятся по железным дорогам в количествах, достаточных для образования опасных концентраций вблизи населенных пунктов, железнодорожных станций и других объектов.

По признакам проявления поражения человека, АХОВ можно подразделить на следующие группы:

удушающего действия (фосген, хлор, хлористый водород, хлорпикрин и др.);

общеядовитого действия (хлорциан, цианистый водород, этиленхлоргидрин и др.);

удушающего и общеядовитого действия (акрилонитрил, аммиак, азотная кислота, окислы азота, сернистый ангидрид, сероводород, фтористый водород и др.), способные вызывать токсический отек легких или нарушить энергетический обмен в организме;

нейротропных ядов (сероуглерод, фосфороорганические соединения и др.), нарушающие состояние нервной системы;

удушающего и нейротропного действия (аммиак, сернистый водород и др.), вызывающие при ингаляционном поражении токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы;

метаболические яды (окись этилена, хлор, фосген, и др.), способные нарушить обмен веществ и привести к смертельным исходам.

Назначение, устройство, принципы работы ИДА «Омега».

Ответ: Назначение: аппарат работает по отрытой схеме дыхания (вдох из аппарата – выдох в атмосферу) и предназначен для:

- защиты органов дыхания и зрения от вредоносного воздействия токсичной и задымленной газовой среды при проведении АСР в зданиях и сооружениях, на производственных объектах, кораблях и судах ;

- эвакуации пострадавших из зоны с непригодной для дыхания газовой средой;

- выполнения аварийно - спасательных водолазных работ на глубинах до 20 м. при использовании в водолазном варианте.

Аппарат может использоваться в шланговом варианте, с костюмами химзащиты, а также в качестве источника сжатого воздуха для обеспечения работы шланговых дыхательных аппаратов.

Основные ТТХ

- рабочее давление от 200 до 10 Мпа (кг/см2)

- время защитного действия не менее 50 мин.

- время защитного действия на глубине 10 м.- не менее25 мин., на глубине 20 м.- не менее 16 мн.

- сигнальное устройство срабатывает при 6-1 Мпа (60-10кг/см2)

- рабочие температуры от -40 до +60

- масса неснаряженного аппарата 13.0 кг.

- срок службы 10 лет.

Устройство и работа

Аппарат включает в себя следующие основные составные части:

- подвесная система (служит для монтажа на ней всех частей аппарата и его крепления на теле человека);

- два баллона с вентилями и тройник (являются емкостью для хранения запаса сжатого воздуха);

- редуктор (предназначен для понижения давления воздуха и подачи его к легочному автомату аппарата);

- маска 9В4.179.089(типа ППМ-88) (предназначена для изоляции органов дыхания от окружающей среды ,подачи воздуха от легочного автомата на дыхание и удаление выдыхаемого воздуха через клапан выдоха);

- легочный автомат со шлангом (предназначен для подач воздуха во внутреннюю полость маски с избыточном давлением, а также включения дополнительной непрерывной подаче воздуха при отказе легочного автомата или нехватке воздуха пользователю с помощью многоцелевой кнопки);

- сигнальное устройство со свистком(предназначено для подачи звукового сигнала, предупреждающего пользователя об остатке воздуха в баллонах, необходимом для выхода из загазованной зоны);

- манометр (предназначен для контроля расхода воздуха)

Подготовка аппарата к работе. К пользованию аппаратом допускаются лица, прошедшее специальную подготовку, которая включает в себя изучение настоящего руководства и тренировки работе в аппарате. Перед заступлением на дежурство, но не реже одного раза в месяц, необходимо проверить:

1) исправность маски и правильность подсоединения к ней легочного автомата (отсутствие повреждений элементов маски; вращая легочный автомат, убеждаются, что фиксатор закрыт; убеждаются что поддув маски выключен или выключают его нажав до упора кнопку байпаса);

2) герметичность аппарата (Проверка на герметичность аппарата проводится при закрытых вентилях. Для проверки плотно приложить маску к лицу попытаться сделать вдох. Если при вдохе создается большое сопротивление, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течении 2-3 с.- аппарат считается герметичным);

3) герметичность воздуховодной системы (Выключить легочный автомат; открыть вентиля баллонов ;определить по манометру давление в аппарате; закрыть вентиля баллонов наблюдать за показаниями манометра в течении 1 мин. Если падение давления не превышает 2 МПа (20 кг/см2) – аппарат герметичен);

4) давление воздуха в баллонах (проверку производят по манометру. При проверке фиксируется показание манометра, которое должно быть не менее 17.6МПа (180 кг/см2));

5) исправность легочного автомата и клапана выдоха (выключить легочный автомат; отрыть вентиль баллона (одного из баллонов); надеть маску и произвести подгонку; убедится что легочный автомат включился, затаив дыхание просунуть под обтюратор маски палец и убедится в наличие постоянного потока воздуха из под маски; убрать палец из-под обтюратора затаить дыхание на 10 с. чтобы убедится в отсутствии утечки воздуха;)

6) срабатывание сигнального устройства (открыть и закрыть вентиль баллона (одного из баллонов); осторожно нажимая кнопку байпаса удерживая ее в этом положении ,стравливать воздух наблюдая за показаниями манометра; в момент возникновения звукового сигнала отметь показание манометра убедится что оно соответствует требованиям (6-1 Мпа (60-10кг/см2) ;

Подготовка газоспасательного отделения к заходу в загазованную зону. Информация, необходимая газоспасателям, для работы в загазованной зоне.

Ответ: в соответствии с главой3 Устава ГСФ командир отделения после посадки в автомобиль:

определяет маршрут (путь) движения к аварийному объекту с учетом вида аварии и метеоусловий;

сообщает спасателям, в соответствии с аварийной карточкой, тип защитной одежды, в которую обязаны переодеться спасатели, напоминает основные токсические, взрыво- и пожароопасные особенности химического вещества, в условиях которого предстоит выполнять газоспасательные работы, предполагаемое место размещения газоспасательной базы;

определяет порядок ведения связи между личным составом отделения;

По прибытии отделения на аварийный объект:

личный состав отделения выходит из автомобиля с минимальным техническим оснащением, готовит оснащение к применению;

старший командир аварийно-спасательного формирования (руководитель газоспасательными работами) выясняет обстановку у встречающего лица, получает задание от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, а в его отсутствие принимает решение о действии прибывшего отделения спасателей в соответствии с планом локализации аварийных ситуаций, аварийной карточкой, Уставом АСФ;

командир отделения получает задание от старшего командира (руководителя газоспасательными работами), а в его отсутствие самостоятельно выясняет обстановку у встречающего или ответственного руководителя ликвидации аварии и действует в соответствии с полученным заданием, а при их отсутствии руководствуется ПЛАС, требованиями настоящего Устава, аварийной карточкой.

При выдаче заданий командирам отделений руководитель газоспасательных работ сообщает им:

место аварии, ее характер и масштабы;

ориентировочное число людей, застигнутых аварией, и предполагаемые места их нахождения;

предполагаемую газовую обстановку в районе возникновения аварии и направление распространения токсичных веществ;

места отбора проб воздуха;

маршрут движения отделения и место включения в средства защиты;

место расположения газоспасательной базы;

меры безопасного ведения газоспасательных работ; возможные осложнения (исходя из специфики производства) в случае развития аварии;

допустимое время пребывания в среде, загазованной токсичными веществами (по срокам защитного действия дыхательных аппаратов и костюмов);

способ и порядок передачи донесений и информации;

сигнал об угрозе возможного взрыва, обрушения и т.д.

После получения задания командир отделения объясняет личному составу отделения обстановку, возможные осложнения, объявляет задание и меры безопасности при его выполнении (с учетом рекомендаций, изложенных в аварийной карточке), маршрут движения; уточняет место расположения газоспасательной базы и указывает способ связи с базой; дает команду о взятии дополнительного оснащения и его проверке; дает команду об экстренном включении в дыхательные аппараты, контролирует правильность включения, определяет минимальное начальное давление дыхательного газа в аппаратах отделения, включается в аппарат и следует с отделением в загазованную атмосферу выполнять задание. Величина минимального начального давления дыхательного газа в аппаратах отделения фиксируется в оперативном журнале работ по ликвидации аварии.

Выяснение обстановки, выдача задания личному составу отделения и его подготовка к выполнению задания должны выполняться в максимально сжатые сроки.

Кровотечения. Виды, признаки, способы временной остановки кровотечений.

Ответ: Виды кровотечений: капиллярное кровотечение возникает при всевозможных повреждениях кожи, слизистых оболочек, мышц, при этом кровоточащего сосуда не видно. Если это наружное кровотечение, то кровь сочится равномерно из всей поверхности раны, как из губки.

Первая помощь: накладывают давящую повязку на рану (это может быть марлевый тампон, кусок ваты, обернутый бинтом, или просто чистая материя) и туго прибинтовывают. Если ранена конечность, необходимо создать ей возвышенное положение, но обычно при капиллярном кровотечении достаточно давящей повязки. Венозное кровотечение – кровь, изливающаяся из вены, имеет темно-вишневый цвет, вытекает непрерывной струей медленно, равномерно. Венозное наружное кровотечение лучше всего останавливать давящей повязкой – сложенную в несколько слоев марлю или неразвернутый бинт, или сложенный в несколько слоев носовой платок накладывают на кровоточащий сосуд или рану и туго прибинтовывают. Примененные подобным образом средства действуют в качестве давящего фактора, который прижимает зияющие концы поврежденных сосудов, просветы их сдавливаются и кровотечение останавливается. Артериальное кровотечение - изливающаяся кровь ярко красного цвета, выбрасывается с ильной пульсирующей струей.

Способы временной остановки кровотечения:

Временная остановка кровотечения при оказании первой помощи может быть выполнена следующими методами:

а) наложение жгута;

б) максимальное сгибание конечности в суставе;

в) сдавливание сосуда на протяжении;

г) наложение давящей повязки;

д) тампонада раны.

Чтобы прекратить артериальное кровотечение, приходится производить искусственную остановку кровотока, используя механические методы, в основе которых лежат принципы прекращения потока крови к месту повреждения сосуда. Необходимо заранее знать, что кровотечение останавливается лишь на то время, пока действует фактор, остановивший его.

Наложение жгута: Жгут может быть наложен только на верхнюю или нижнюю конечность. Для этого предполагаемое место наложения жгута должно быть обернуто материей (частью одежды, полотенцем, носовым платком), чтобы не сдавить кожу в месте наложения жгута. Жгут накладывают выше места повреждения, не очень туго, но и не слабо. Правильность наложения жгута определяют по прекращению кровотечения и исчезновению пульса на периферической артерии. При наложении жгута необходимо помнить, что более 2-х часов его нельзя держать на теле. При более длительном прекращении кровоснабжения тканей ниже места наложения жгута может развиться некроз (отмирание ткани). Поэтому после наложения жгута необходимо засунуть за жгут записку с указанием времени его наложения. Если предстоит длительная транспортировка пострадавшего со жгутом, необходимо периодически кратковременно снимать жгут, придерживая при этом рану тампоном.

Практика. Подготовка ГС-10 к ингаляции кислорода. Замена баллонов.

Билет № 4

Минимальное и дополнительное техническое оснащение газоспасательного отделения.

Ответ: в соответствии с приложением 5 Устава ГСФ оснащение ГС-отделения распределяется следующим образом: Командир отделения: минимальное оснащение спасателя, сумка командира отделения, щуп (берется во всех случаях предстоящего ведения работ в условиях плохой видимости).

Спасатель N 1: минимальное оснащение спасателя, аппарат связи.

Спасатель N 2: минимальное оснащение спасателя, индивидуальные средства защиты.

Спасатель N 3: минимальное оснащение спасателя, носилки.

Дополнительно:

Сумка со спасательным поясом и веревкой берется только при: - оказании помощи людям;

- при взрыве.

Перчатки и боты диэлектрические берутся только при поражении электротоком.

Назначение, устройство, принципы работы экспресс-лаборатории «Пчелка-Р».

Ответ:

Мини-экспресс

лаборатория «Пчелка-Р» относится

к средствам экспресс - контроля х имической

загрязненности объектов окружающей

среды (воздуха и промышленных газовых

выбросов, воды, почвы, сыпучих сред и

продуктов питания) с применением

индикаторных трубок и тест-систем. В

отличие от известных переносных

комплектов химического контроля и

газоопределителей типа ВПХР,

имеющих достаточно узкий спектр

функциональных возможностей, экспресс

лаборатория «Пчелка-Р» имеет в своем

составе все необходимые элементы для

проведения измерений в условиях, когда

необходимо оперативно оценить

загрязненность окружающей среды,

используя при этом несколько видов

анализа (химический контроль воздуха

и газовых выбросов, химический анализ

воды, почвы и продуктов питания).

имической

загрязненности объектов окружающей

среды (воздуха и промышленных газовых

выбросов, воды, почвы, сыпучих сред и

продуктов питания) с применением

индикаторных трубок и тест-систем. В

отличие от известных переносных

комплектов химического контроля и

газоопределителей типа ВПХР,

имеющих достаточно узкий спектр

функциональных возможностей, экспресс

лаборатория «Пчелка-Р» имеет в своем

составе все необходимые элементы для

проведения измерений в условиях, когда

необходимо оперативно оценить

загрязненность окружающей среды,

используя при этом несколько видов

анализа (химический контроль воздуха

и газовых выбросов, химический анализ

воды, почвы и продуктов питания).

Состав и основные особенности мини-экспресс лаборатории «Пчелка-р»

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка-Р» для экспресс - контроля химической загрязненности объектов окружающей среды содержит размещенные в жестком переносном контейнере-укладке индикаторные средства в виде набора индикаторных трубок, приспособления для отбора и анализа проб в виде набора безаспирационных тест-систем, а также вспомогательное оборудование и принадлежности в виде ручного насоса-пробоотборника НП-3М или ручного сильфонного аспиратора типа АМ-5М, мерных пробирок для отбора проб воды с пипетками, защитных очков и защитных перчаток.

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка-Р» характеризуется компактностью и экспрессностью, мобильностью и независимостью от источников энергии, набор индикаторных трубок может включать десять наименований ИТ различного назначения, а набор безаспирационных тест-систем может включать шесть наименований тест-систем различного назначения.

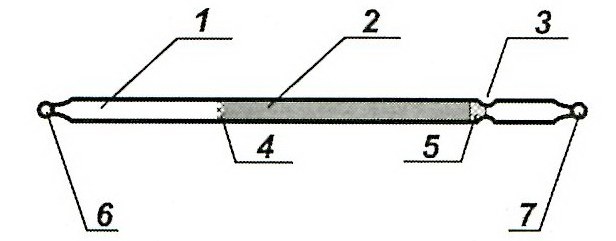

Индикаторные трубки, входящие в состав мини–экспресс лаборатории «Пчелка-Р», являются индикаторными трубками колористического типа (рис.1). Принцип их действия основан на фильтрации загрязненного воздуха через наполнитель (2) индикаторной трубки (индикаторный порошок) при просасывании его с помощью насоса-пробоотборника типа НП-3М или ручного сильфонного аспиратора типа АМ-5М. При этом происходит поглощение определяемого компонента из воздуха и избирательная химическая реакция с нанесенным на наполнитель реагентом, приводящая к образованию окрашенных продуктов. Селективность контроля воздуха при определении паров ацетона достигается применением совместно с индикаторной трубкой фильтрующей трубки. При использовании колористической индикаторной трубки концентрацию определяют по длине прореагировавшего (изменившего окраску) слоя индикаторной массы 2, ограниченного началом шкалы и внешней границей окрашенного слоя (рис.1).

Р

ис

1. Устройство и определение концентрации

по длине окрасившегося слоя наполнителя

колористической индикаторной трубки

(1 – корпус; 2 – наполнитель; 3 – перетяжка;

4,5 – тампоны; 6,7 – запаянные концы).

ис

1. Устройство и определение концентрации

по длине окрасившегося слоя наполнителя

колористической индикаторной трубки

(1 – корпус; 2 – наполнитель; 3 – перетяжка;

4,5 – тампоны; 6,7 – запаянные концы).

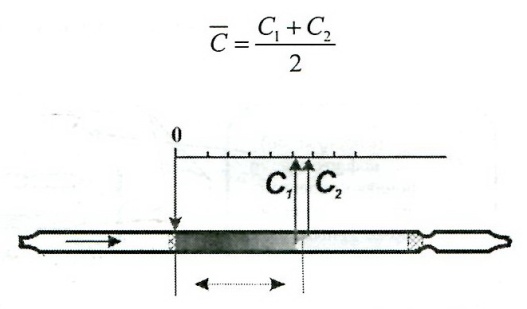

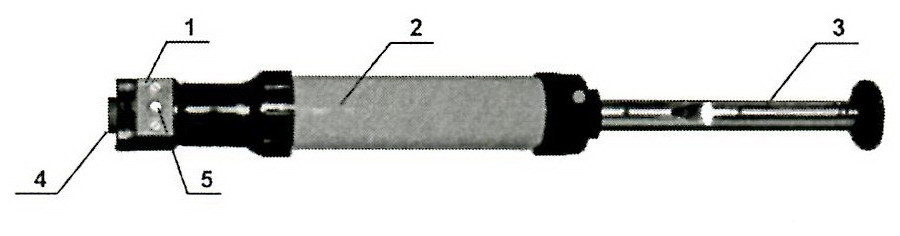

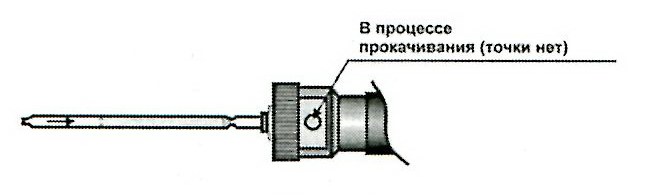

Насос-пробоотборник типа НП-3М представляет собой поршневой аспиратор ручного действия (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид насоса-пробоотборника НП-3М (1 – насадка; 2 – цилиндр; 3 – шток; 4 – уплотнительная втулка; 5 – сигнальное устройство – индикатор завершения прососа).

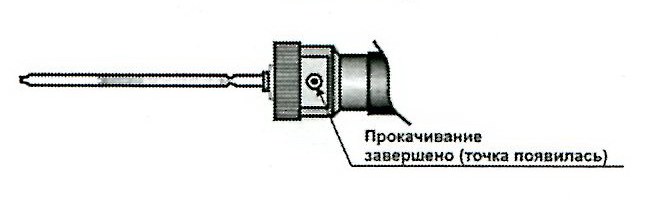

Работа насоса-пробоотборника основана на создании разрежения в цилиндре 2 при перемещении штока 3 и заполнении цилиндра газовой средой, поступающей через индикаторную трубку, установленную в уплотнительную втулку 4 насадки 1. При приведении насоса в исходное положение воздух из цилиндра выходит через обратный клапан. Насос снабжен сигнальным устройством 5 - индикатором завершения прососа для контроля окончания просасывания пробы, представляющим собой контрольную мембрану, закрепленную под смотровым окошком. При создании разрежения в цилиндре 2 контрольная мембрана прогибается и при этом из смотрового окошка пропадает изображение черной точки (см. рис. 3).

Рис. 3. Сигнальное устройство насоса-пробоотборника НП-3М.

При уравнивании давления внутри цилиндра 2 с атмосферным давлением, мембрана возвращается в исходное положение. При этом в смотровом окошке появляется изображение черной точки, свидетельствующее об окончании просасывания пробы через индикаторную трубку. Агрессивные вещества, которые могут поступать в насос из воздуха через индикаторную трубку, адсорбируются наполнителем защитного патрона, помещенного в насадке.

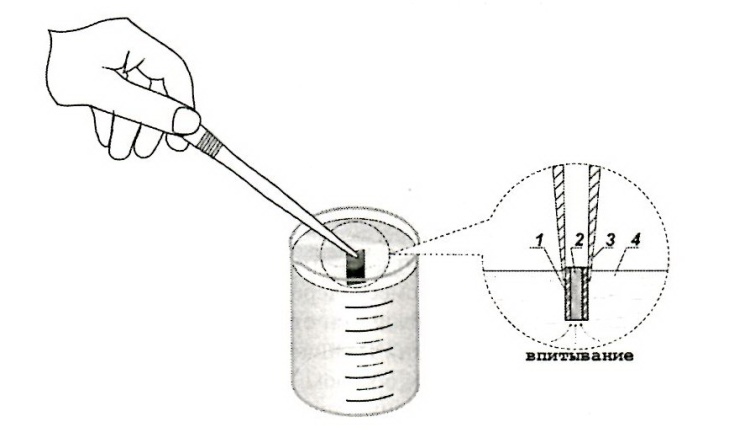

Тест-системы являются наиболее простыми и дешевыми аналитическими средствами контроля водных, сухих сыпучих сред и продуктов питания. Тест-система, в общем случае, состоит из индикаторной полоски, контрольной шкалы цветовых образцов и инструкции по применению. Некоторые тест-системы имеют в составе реактивы, необходимые для обеспечения реакции в условиях кислых сред («Хромат-тест»).

Рис. 6. Принцип действия тест-системы с полимерной защитой рабочего участка (1 - защитное полимерное покрытие; 2 - отрезок индикаторной полоски; 3 - пинцет; 4 -анализируемый раствор).

Принцип действия тест-систем для контроля воды и водных растворов (рис. 6) основан на впитывании раствора, содержащего компонент-загрязнитель, отрезком индикаторной полоски, которая в большинстве тест-систем представляет собой гидрофильную основу, помещенную между тонкими прозрачными полимерными пленками. Необходимое количество раствора индикаторная полоска впитывает до насыщения, после чего впитывание прекращается. Таким образом, обеспечивается воспроизводимая дозировка анализируемого раствора на единицу площади индикаторной полосы и стабильность ее характеристик при минимальной потребности раствора для анализа. Содержащийся на пропитанном отрезке индикаторной полоски анализируемый компонент реагирует с находящейся на ней аналитической рецептурой с образованием окрашенных соединений. Возникающий индикационный эффект визуально (глазом) наблюдается через прозрачную пленку или непосредственно на отрезке индикаторной полоски («Активный хлор», «Хромат-тест»). При этом цвет и интенсивность окраски являются мерой концентрации анализируемого компонента в растворе.

Меры безопасности при работе в загазованной зоне, выполнении работ в условиях плохой видимости, высоких, низких температур.

Ответ: в соответствии с требованиями гл.9 Устава ГСФ при выполнении работ необходимо выполнять следующие меры безопасности: для исключения возможного общего перегревания спасателей допустимое время работы в ИСИЗ-ОД совместно с изолирующими костюмами ограничено, с учетом ГОСТ Р 22.9.02-95.

Высокой температурой воздуха в месте ведения газоспасательных работ, способной вызвать дискомфорт спасателя, работающего в ИСИЗ органов дыхания и кожных покровов, следует считать плюс 27 °C и выше.

Отделение, направляемое в зону высокой температуры воздуха (плюс 27 °C и выше), должно быть проинструктировано об особенностях выполнения задания, возможных осложнениях, режиме работы, мероприятиях по обеспечению безопасности спасателей.

При входе в зону высокой температуры воздуха командир отделения замеряет температуру и сообщает результат замера на базу. База фиксирует время, определяет продолжительность работы, периодически сообщает отделению допустимое время работы, предупреждает о прекращении работы и выходе на чистый воздух.

Замеры температуры воздуха производятся через каждые 5 минут. При резком возрастании температуры на 3 °C и более за 5 минут отделение прекращает работу и выходит из зоны высоких температур.

Для безопасности работ в условиях высокой температуры должны быть приняты все возможные меры по ее снижению (водяные завесы, охлаждающие экраны).

Во избежание тепловых поражений при ведении аварийно-спасательных работ в герметичных костюмах при высокой окружающей температуре необходимо применять:

защитные костюмы с поддувом;

теплоотражающие костюмы или накидки;

обливание водой костюмов.

Спасатели, выполняющие газоспасательные работы в зоне с высокой температурой воздуха, должны быть обеспечены проводной или радиосвязью с базой или командным пунктом.

При выборе возможного применения ИСИЗ органов дыхания и кожи должны учитываться пределы их допустимого использования в высокой и низкой температурах воздуха.

При ведении газоспасательных работ в условиях низких температур необходимо применять теплое нательное белье, шерстяные носки, перчатки и подшлемники, а также костюмы-накидки дополнительной защиты от низкой температуры.

Для исключения возможного общего переохлаждения спасателей допустимое время работы в ИСИЗ-ОД совместно с изолирующими костюмами ограничено, с учетом ГОСТ Р 22.9.02-95.

Для обеспечения безотказной и надежной работы изолирующих дыхательных аппаратов в условиях отрицательных температур необходимо:

хранить и транспортировать изолирующие дыхательные аппараты в обогреваемых салонах автомобилей или в утепленных гнездах (ящиках);

после работы тщательно просушить воздуховодную систему аппарата.

При предстоящей работе в условиях отрицательной температуры воздуха стекло лицевой части воздушных дыхательных аппаратов защищается специальными средствами.

133. Все газоспасательные работы в условиях низких температур воздуха должны производиться с обеспечением максимального уровня безопасности при движении (работе) на обледенелых участках, представляющих угрозу падений и разгерметизации в результате этого костюмов и дыхательных аппаратов.

Должны быть приняты все возможные меры по предупреждению переохлаждения пострадавшего.

Отравление хлором. Признаки, оказание первой помощи.

Ответ: Хлор — ядовитый, сильнодействующий, удушающий газ желто-зеленого цвета, с едким, ярко выраженным запахом. Большие объемы производства (в нашей стране — около 2 млн. т хлора в год) и области применения (сырье для ядохимикатов, инсектицидов, пластмасс, растворителей, медикаментов, дезинфицирующих, моющих средств и др.) определяют потенциально высокую опасность отравления хлором, в случае его аварийного выброса.

Транспортируют хлор в жидком состоянии в цистернах или баллонах под давлением. При разгерметизации и утечке жидкий хлор мгновенно испаряется, превращаясь в газ, при этом увеличиваясь в объемах в 400-500 раз. Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха и при выбросе стелется по низу, создавая устойчивое плотное облако, которое слабо рассеивается и быстро растекается, охватывая огромные площади, может привести к гибели людей.

Отравление хлором происходит при присутствии в воздухе уже около 0,0001% вещества.

Первичные признаки отравления:

тошнота, головная боль, головокружение

покраснение, жжение, раздражение, отек слизистых и дыхательных путей, спазм голосовых связок

мучительный, приступообразный кашель, одышка

резь в глазах, слезотечение.

При содержании хлора в воздухе около 0,1% наступает острое отравление, первым признаком которого является приступ сильнейшего кашля.

Различают четыре формы острого отравления хлором:

молниеносная — пострадавший погибает в течение 1-5 минут. Высокая концентрация хлора вызывает ларингоспазм (сужение дыхательных путей, ведущее к остановке дыхания), судороги и потерю сознания

тяжелая — дыхание кратковременно останавливается, затем восстанавливается, но не нормализуется, становится судорожным, поверхностным. Человек теряет сознание, может погибнуть в течение 5-25 минут

средней тяжести — сознание сохранено, возможна непродолжительная рефлекторная остановка дыхания, приступы удушья, мучительный сухой кашель, боль в груди. В течение 2-4 часов развивается отек легких

легкая — наблюдается раздражение слизистых и дыхательных путей, которое может сохраняться несколько дней.

Отдаленные последствия острого отравления проявляются в виде хронических заболеваний дыхательных путей (бронхит, бронхопневмония, пневмосклероз, активация туберкулеза и др.).

Оказание первой помощи

При вдыхании большого количества хлора летальный исход развивается практически немедленно, поэтому самая первая помощь пострадавшему — как можно быстрее удалить его из опасной зоны. Снять одежду, пропитанную хлором. Уложить, обеспечив пострадавшему покой и приток свежего воздуха. Дать обильное питье (молоко, вода, чай).

При кашле — содовые ингаляции, обильное полоскание горла, промывание носа 2% содовым раствором, противокашлевые препараты (кодеин, дионин и др.), вдыхание кислорода.

При раздражении глаз, слезотечении — промывание водой, 2% содовым раствором, закапывание 1% раствора новокаина, 30% раствора сульфацила натрия — альбуцида.

При обмороке дать вдохнуть нашатырный спирт, при остановке дыхания немедленно сделать искусственное дыхание, способом «рот в рот».

При малейших признаках острого отравления хлором вызвать скорую помощь для госпитализации и лечения пострадавшего в медицинском учреждении.

Практика. Проверка ИДА «Омега» при заступлении на дежурство.

Ответ: Перед заступлением на дежурство, но не реже одного раза в месяц, необходимо проверить:

1) исправность маски и правильность подсоединения к ней легочного автомата (отсутствие повреждений элементов маски; вращая легочный автомат, убеждаются, что фиксатор закрыт; убеждаются что поддув маски выключен или выключают его нажав до упора кнопку байпаса);

2) герметичность аппарата (Проверка на герметичность аппарата проводится при закрытых вентилях. Для проверки плотно приложить маску к лицу попытаться сделать вдох. Если при вдохе создается большое сопротивление, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течении 2-3 с.- аппарат считается герметичным);

3) герметичность воздуховодной системы (Выключить легочный автомат; открыть вентиля баллонов ;определить по манометру давление в аппарате; закрыть вентиля баллонов наблюдать за показаниями манометра в течении 1 мин. Если падение давления не превышает 2 МПа (20 кг/см2) – аппарат герметичен);

4) давление воздуха в баллонах (проверку производят по манометру. При проверке фиксируется показание манометра, которое должно быть не менее 17.6МПа (180 кг/см2));

5) исправность легочного автомата и клапана выдоха (выключить легочный автомат; отрыть вентиль баллона (одного из баллонов); надеть маску и произвести подгонку; убедится что легочный автомат включился, затаив дыхание просунуть под обтюратор маски палец и убедится в наличие постоянного потока воздуха из под маски; убрать палец из-под обтюратора затаить дыхание на 10 с. чтобы убедится в отсутствии утечки воздуха;)

6) срабатывание сигнального устройства (открыть и закрыть вентиль баллона (одного из баллонов); осторожно нажимая кнопку байпаса удерживая ее в этом положении ,стравливать воздух наблюдая за показаниями манометра; в момент возникновения звукового сигнала отметь показание манометра убедится что оно соответствует требованиям (6-1 Мпа (60-10кг/см2)) ;

Билет № 5

Приборы химической разведки (АМ-0059, «Пчелка-Р»). Предназначение, принцип действия, порядок работы.

Ответ:

Аспиратор

«АМ

0059»

предназначается для прокачивания сквозь

индикаторные трубки ИТ анализируемой

газовой смеси. АМ-0059 используется при

экспресс-определении наличия вредных

веществ в промышленных в ыбросах,

в воздухе рабочей зоны, при экологических

и химических авариях.

ыбросах,

в воздухе рабочей зоны, при экологических

и химических авариях.

Аспиратор «АМ 0059» отличается от прежних моделей аспираторов (АМ-5, УГ-2) повышенной надежностью, наличием счетчика циклов (количества качаний) и удобством в обращении.