- •Слайд 2. Революция из глубины

- •Всплывающий слайд

- •Слайд 3. Может человек нечто делать и не осознавать того, что он делает?

- •Слайд 4. Цензура – контрольно-пропускной пункт психики

- •Слайд 5. Как можно заглянуть в подцензурное пространство?

- •Слайд 6/1. Структура личности

- •Слайд 6/2. Структура личности

- •Слайд 6/3. Структура личности

- •Слайд 7. Личность по Фрейду: следствия непроверяемости

- •Слайд 8. Личность по Фрейду: следствия непроверяемости – Танатос

- •Слайд 9. Личность по Фрейду: следствия непроверяемости - Эрос

- •Слайд 10. Личность по Фрейду: следствия непроверяемости – Эдипов комплекс

- •Слвйд 11. Как «подтверждаются» психоаналитические интерпретации

- •Слвйд 12. Психоанализ – мировоззрение, а не естественнонаучная теория

- •Слайд в слайде.

- •Слайд 13. Отступники психоанализа: где истина?

- •Слайд 14.

- •Слайд 15. Результаты поиска оснований сознания в бессознательном и их значение для психологии

- •Слайд 16. Квинтэссенция

Лекция 11. Поиск истоков психики и сознания в начале 20 века. Психоанализ

Слайд 1. Революционные страсти в психологии начала 20 века

Все подходы к обоснованию сознания, возникшие в XIX в., появлялись на арене психологической науки почти одновременно. Все они успешно сосуществовали в борьбе, в которой не было победителя хотя бы потому, что никто не объявлял о своей победе. Конечно, каждый верил в избранный им путь и зачастую весьма резко критиковал оппонентов, но обычно не отказывал другому в праве идти собственным путем. Накопленные в разных школах опытные данные и методы исследований так или иначе всеми принимались и развивались. Работы психологов других направлений внимательно изучались. Конечно, все понимали, что психология находится в кризисе, но относились к этому снисходительно. Ведь, несмотря на свое тысячелетнее прошлое, как наука она ещё так молода...

В XX в. положение изменилось – на арену истории вышли широкие массы. Возникли массовое искусство и массовая наука. Наука стала социальным институтом, возглавляемым чиновниками. Изменился мир, изменились технические возможности науки, в результате научных революций изменилась научная картина мира. В начале века жесточайший кризис потряс физику. Математики также перестали соглашаться друг с другом и стали выбирать собственные основания для своей науки, породив разные, не сводимые друг к другу школы. XX век задал более жесткие требования к выбору учеными собственной позиции...

Нерешённость проблемы сознания привела к тому, что психология с момента своего становления в качестве самостоятельной науки постоянно находилась в кризисе. Неудивительно, что в 20 веке революции в психологии посыпались одна за одной. Как следствие, психологи перестали слышать и понимать друг друга. Приверженцы одного направления вообще прекращают спорить с приверженцами других – они просто не замечают работы иных школ как заведомо неверные. Психология разламывается на непересекающиеся части, которые лишь в конце века еле-еле начинают соединяться друг с другом, но соединяться без особого разбора, не обращая внимания на противоречия, без всякого теоретического осмысления. И такой очевидно противоречивый подход объявляется принципиальным эклектизмом, принципиальной некогерентностью психологического знания и прочими мудрёными словами.

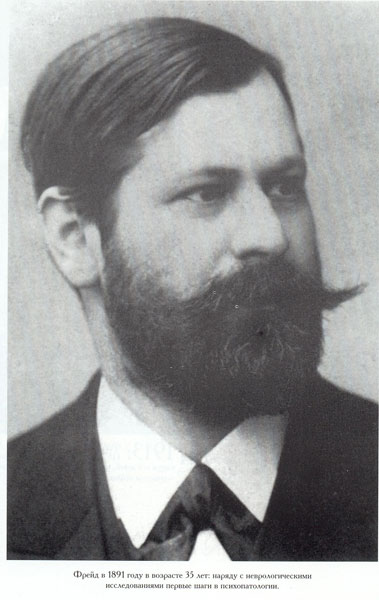

Слайд 2. Революция из глубины

Фрейд

(1856-1939) первым объявил о свершившейся в

психологии революции (точнее: о

коперникианском перевороте во взглядах).

Его «Толкование сновидений» – первая

большая работа, посвященная этому

перевороту, – вышла в 1900 г. И с неё в

психологии начался XX

век. Фрейд придумывает для своей

психологии самостоятельное название

(психоанализ), а сознание объясняет

психическими процессами, которые в

сознании не даны, т. е. бессознательным.

На первый

взгляд, фантастическая идея – объяснять

субъективно очевидное тем, что субъективно

не известно. Но так в науке бывает: когда

прямые пути не ведут к успеху, то

приходится искать нестандартные решения.

И на этом пути Фрейд совершил настоящий

интеллектуальный подвиг. После его

исследований бессознательное,

определяемое

исключительно отрицательно – как нечто,

лишенное сознания, и непосредственно

недейственное, так что изучать его можно

только по косвенным показателям, вошло

в плоть и кровь не только психологических

исследований, но и в мировую культуру.

(1856-1939) первым объявил о свершившейся в

психологии революции (точнее: о

коперникианском перевороте во взглядах).

Его «Толкование сновидений» – первая

большая работа, посвященная этому

перевороту, – вышла в 1900 г. И с неё в

психологии начался XX

век. Фрейд придумывает для своей

психологии самостоятельное название

(психоанализ), а сознание объясняет

психическими процессами, которые в

сознании не даны, т. е. бессознательным.

На первый

взгляд, фантастическая идея – объяснять

субъективно очевидное тем, что субъективно

не известно. Но так в науке бывает: когда

прямые пути не ведут к успеху, то

приходится искать нестандартные решения.

И на этом пути Фрейд совершил настоящий

интеллектуальный подвиг. После его

исследований бессознательное,

определяемое

исключительно отрицательно – как нечто,

лишенное сознания, и непосредственно

недейственное, так что изучать его можно

только по косвенным показателям, вошло

в плоть и кровь не только психологических

исследований, но и в мировую культуру.

Разумеется, существование неосознаваемых психических феноменов было уже хорошо известно из экспериментов до Фрейда. Так или иначе к описанию психических процессов, не данных сознанию, подходили исследователи всех направлений. В. Вундт вводит представление о поле сознания и лежащих вне этого поля процессах; вюрцбургская школа говорит о неосознаваемой детерминирующей тенденции; Эббингауз изучал неосознаваемое хранение информации методом сбережения; Гельмгольц описывает бессознательные умозаключения; физиологи регистрировали точно такие же процессы в организме животных (вроде бы лишенных сознания), которые у человека всегда были связаны с сознательными переживаниями; Джеймс подчёркивает важную роль психических обертонов. Но до Фрейда неосознаваемое, если оно и признавалось, понималось как нечто качественно идентичное сознанию, только расположенное где-то за порогом сознания. Фрейд вводит бессознательное как мощную самостоятельную структуру, которая ни на что сознательное не похожа и, тем не менее, управляет сознанием.

Конечно, и до Фрейда

были исследования, подводящие к такому

взгляду на бессознательное и сыгравшие

огромную роль в становлении психоанализа.

Часто в этой связи упоминают эксперименты

Ипполита Бернгейма

(1840

- 1919)

в Нанси

(Франция), который ввел в психологическую

практику опыты с постгипнотическим

внушением. Э.

Блейлер на основании собственного

опыта пребывания в гипнотическом

состоянии уподоблял постгипнотическое

принуждение тому, как мы уступаем

рефлекторным порывам – например, чиханию

или кашлю.

(1840

- 1919)

в Нанси

(Франция), который ввел в психологическую

практику опыты с постгипнотическим

внушением. Э.

Блейлер на основании собственного

опыта пребывания в гипнотическом

состоянии уподоблял постгипнотическое

принуждение тому, как мы уступаем

рефлекторным порывам – например, чиханию

или кашлю.

Всплывающий слайд

Эйген

Блейлер

(1857-1939) швейцарский

психиатр, психолог и психопатолог. Один

из создателей глубинной психологии,

автор концепций об аутизме и амбивалентности.

Профессор психиатрии и директор

психиатрической клиники Цюрихского

ун-та (1898 – 1927). Учитель и коллега К. Юнга,

К. Абрахама, Л. Бинсвангера и др. Использовал

психоаналитические идеи 3. Фрейда для

исследования бессознательного. В 1909 –

1913 гг. совместно с 3. Фрейдом был соиздателем

первого психоаналитического журнала

(редактором которого являлся К.Г. Юнг.).

Считал, что психология распадается на

психологию до Фрейда и после Фрейда. В

1908 г. ввел термин шизофрения, описал и

исследовал эту болезнь (иногда именуемую

болезнью Блейлера).

(1857-1939) швейцарский

психиатр, психолог и психопатолог. Один

из создателей глубинной психологии,

автор концепций об аутизме и амбивалентности.

Профессор психиатрии и директор

психиатрической клиники Цюрихского

ун-та (1898 – 1927). Учитель и коллега К. Юнга,

К. Абрахама, Л. Бинсвангера и др. Использовал

психоаналитические идеи 3. Фрейда для

исследования бессознательного. В 1909 –

1913 гг. совместно с 3. Фрейдом был соиздателем

первого психоаналитического журнала

(редактором которого являлся К.Г. Юнг.).

Считал, что психология распадается на

психологию до Фрейда и после Фрейда. В

1908 г. ввел термин шизофрения, описал и

исследовал эту болезнь (иногда именуемую

болезнью Блейлера).