- •Слайд 4. Примеры интроспективных экспериментов с тахистоскопом

- •Слайд 5. Структура сознания по Вундту

- •Слайд 6. Эдвард Брэдфорд Титченер

- •Слайд 7. Модель сознания по Титченеру

- •Слайд 8. Элементаризм, сенсуализм и механицизм вундтовско-титченеровской интроспективной психологии

- •Слайд 9/1. Ассоциация как механизм работы сознания.

- •Слайд 9/2. Ассоциация как механизм работы сознания.

- •Слайд 10. Судьба ассоцианизма

- •Слайд 11. Понятие апперцепции.

- •Слайд 12. Суть программы построения психологии как самостоятельной науки ф. Брентано.

- •Слайд 13. Особенности интроспективного метода по Брентано, развитие его идей

- •Слайд 14. Ситуация кризиса в психологии конца 19 – начала 20 века

- •Слайд 15. Выготский о причинах психологического кризиса и исчезновения классической эмпирической психологии сознания

- •Слайд 16. Выготский о причинах психологического кризиса и исчезновения классической эмпирической психологии сознания (продолжение)

ЛЕКЦИЯ 8. НОВАЯ НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ = ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Предмет и метод эмпирической психологии сознания. Программа построения психологии как самостоятельной науки В.Вундта

Слайд 1. Отделение психологии от философии, появление психологии как самостоятельной науки.

Как уже

говорилось,

к концу XVII

в. складывается

обоснованное мнение, что предметом

эмпирического исследования в психологии

должны быть явления сознания, тогда как

вопросы о сущности души (существование

которой признавали и Декарт, и Локк) не

имеют значения для эмпирического

изучения психических процессов. Главным

(а может быть, даже единственным) методом

их изучения был метод «внутреннего

восприятия» того, что происходит у

человека в его собственном уме, рефлексии,

или интроспекции, как стали говорить

впоследствии. При этом любой психический

процесс считался в интроспективной

психологии осознанным (Локк не мог себе

представить, что человек, ощущающий

что-либо, может не знать об этом ощущении,

т.е. не осознавать его, не отдавать себе

в нем отчета). Эта общая

позиция

разделялась всеми сторонниками

интроспективной психологии, несмотря

на различия (иногда довольно существенные)

конкретных психологических концепций

разных авторов. Именно в рамках

интроспективного направления были

предложены две ставшие наиболее

известными программы построения

психологии как самостоятельной науки.

Эти программы были выдвинуты практически

одновременно в Германии В. Вундтом

и в Австрии Францем

Брентано

и в Австрии Францем

Брентано

.

.

Отделение психологии от философии было подготовлено развитием эмпирических и экспериментальных исследований физиологии нервной системы и органов чувств (Гельмгольц), попытками измерения порогов чувствительности (Фехнер). Процесс отделения был не одномоментным событием, однако существует условная дата рождения психологии как самостоятельной науки. Это 1879 год – год появления в Лейпцигском университете первой в мире лаборатории экспериментальной психологии.

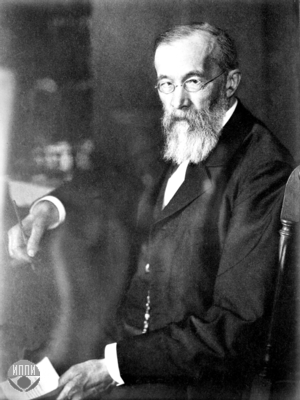

Вундт и коллеги – лаборатория.

Вундт и коллеги – лаборатория.

Лаборатория была открыта Вильгельмом Вундтом, который организовал ее работу на основе предложенной им программы построения психологии как самостоятельной науки (обнародованной в 1873–1874 гг.).

Слайд 2. Программа построения психологии как самостоятельной науки В. Вундта.

Эта программа базировалась на самой распространенной в интроспективной психологии точке зрения на сознание как «совокупность сознаваемых нами состояний» (т. е. на первый план выходило понимание сознания как «картины мира», как «образа»). Вундт считал, что психология как наука о сознании должна решать следующие задачи:

Слайд в слайде. Задачи психологии как науки о сознании

1) описание свойств сознания

2) выделение структурных составляющих сознания (элементов сознания)

3) установление связей между элементами

4) нахождение законов психической жизни.

Для решения этих задач он использовал эксперимент, однако введение эксперимента не только не исключало интроспекцию, а, напротив, предполагало строго контролируемое ее применение. Некоторое представление о приборах, которыми пользовались пионеры экспериментальной психологии, дают приводимые ниже фотографии.

Картинки: Приборы, сконструированные и использовавшиеся для проведения интроспективных экспериментов

Слайд 3. Примеры интроспективных экспериментов с метрономом

Для иллюстрации

приведем несколько экспериментов

Вундта. Вундт установил ряд свойств

сознания, используя самонаблюдение

испытуемого, который должен был описывать

субъективные переживания, возникающие

у него при слушании звуков метронома

.

Во-первых, он обратил внимание на то,

что трудно слышать удары маятника

метронома одинаковыми по силе (хотя

объективно они совершенно одинаковы),

что условно может быть передано словами

«тик-так»

или «так-тик».

В результате этого эксперимента Вундт

сделал вывод, что сознание ритмично

по своей

природе.

.

Во-первых, он обратил внимание на то,

что трудно слышать удары маятника

метронома одинаковыми по силе (хотя

объективно они совершенно одинаковы),

что условно может быть передано словами

«тик-так»

или «так-тик».

В результате этого эксперимента Вундт

сделал вывод, что сознание ритмично

по своей

природе.

В другом эксперименте он определил так называемый объем сознания. Испытуемому предъявлялся ряд ударов метронома, следовавших друг за другом с интервалом в 1 – 1,5 с, и спустя очень небольшое время после него – новый ряд ударов. Испытуемый должен был по непосредственному впечатлению (не считая числа ударов) сказать, одинаковы данные ряды или какой-либо из них длиннее. Как правило, если число ударов в каждом из рядов не превышает шестнадцати (воспринимаемых при обычных условиях как восемь пар) звуков («тик-так» или «так-тик»), тождество или различие рядов по длине замечается испытуемым. При большей величине рядов испытуемый затрудняется с определением равенства или неравенства рядов по длине. Значит, констатировал Вундт, мы измерили объем сознания, равный количеству элементов, которые субъект может осознавать как единое целое за один акт перцепции (т.е. восприятия). В упомянутых экспериментах Вундта этот объем был равен восьми парам звуков. Если «укрупнить» единицы сознания при некотором усилии со стороны субъекта (единицей сознания может выступить не пара звуков, а восемь), то общее количество звуков, осознаваемое как единое целое, увеличивается до 40.

Вундт установил, что одни элементы сознания воспринимаются более ясно и отчетливо, чем другие (ясность впечатления означает его «субъективную» силу, отчетливость – отличие от других). Если слушать подряд удары метронома, то можно заметить, что наиболее ясно воспринимается только что прозвучавший удар, менее ясно и отчетливо – предыдущие удары, а впечатление от давних уже исчезло из сознания испытуемого, «погрузилось под порог сознания», как говорил Вундт словами Фехнера.

Слайд 4. Примеры интроспективных экспериментов с тахистоскопом

Но на примере метронома трудно продемонстрировать, что такое отчетливость впечатления, поскольку звуки метронома объективно ничем друг от друга не отличаются. Если же взять раздражители, которые имеют различия, тогда можно изучить, как могут отличаться соответствующие им субъективные впечатления по степени их отчетливости.

Для исследования В.Вундт использовал прибор под названием тахистоскоп.

Тахистоскоп

(от греч. tachistos – весьма быстрый и scopeo –

наблюдаю) – аппарат-экспонатор зрительных

объектов.

с помощью

тахистоскопа

испытуемому предъявлялась табличка из

букв на

очень

короткое время. Сначала испытуемый

смотрел на белую ширму, в середине

которой была точка – на ней испытуемый

должен был сосредоточить свое внимание.

Затем на очень короткое время ширма

сдвигалась. Внимание испытуемого

направлялось на табличку из букв, а

затем ширма вновь закрывала эту табличку.

Сколько букв может испытуемый различить

при одном акте апперцепции

(акте сосредоточения внимания на объекте)

ясно и отчетливо? Оказалось

– не больше

шести.

Тахистоскоп

(от греч. tachistos – весьма быстрый и scopeo –

наблюдаю) – аппарат-экспонатор зрительных

объектов.

с помощью

тахистоскопа

испытуемому предъявлялась табличка из

букв на

очень

короткое время. Сначала испытуемый

смотрел на белую ширму, в середине

которой была точка – на ней испытуемый

должен был сосредоточить свое внимание.

Затем на очень короткое время ширма

сдвигалась. Внимание испытуемого

направлялось на табличку из букв, а

затем ширма вновь закрывала эту табличку.

Сколько букв может испытуемый различить

при одном акте апперцепции

(акте сосредоточения внимания на объекте)

ясно и отчетливо? Оказалось

– не больше

шести.

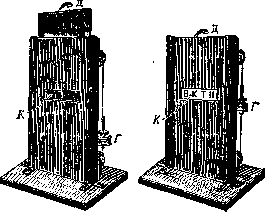

Модификаций тахистоскопов предложено очень много. Наиболее просто сконструирован тахистоскоп Вундта (см. рис.). До начала опыта доска Д поднята и закрывает собой объект зрительного восприятия. Справа – тахистоскоп в момент падения доски Д, обнаруживающей на краткий промежуток времени объект; Г – груз; К – кружок, служащий точкой фиксации.

А

так выглядит сконструированный Вундтом

прибор для изучения восприятия времени

Слайд 5. Структура сознания по Вундту

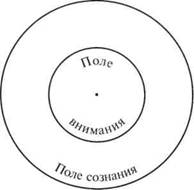

С помощью тахистоскопической процедуры В. Вундт определил объем внимания, который гораздо меньше, чем объем сознания. Анализируя далее внимание, он констатировал, что фиксационная точка внимания (т.е. точка максимального сосредоточения внимания) не совпадает с точкой фиксации взора (т.е. человек может смотреть на одну точку или букву, а обращать внимание на другую).

Все эти моменты находят отражение в предложенной В. Вундтом модели сознания).

Сознание может быть представлено в виде двух концентрических окружностей с точкой посередине (центром окружностей). Этот центр – фиксационная точка внимания. Концентрическая окружность поменьше – поле внимания, отграниченное от более широкого поля – поля сознания – порогом внимания. Большая окружность – поле сознания, ограниченное порогом сознания. Те содержания, которые не «помещаются» в сознание, выходят за его порог и перестают существовать не только как осознаваемые, но и как психические явления. Таким образом, В. Вундт разделял общую позицию интроспективной психологии в том, что нет никаких психических явлений, которые не осознавались бы. В подобной модели сознание предстает в виде сцены, которая имеет круглую форму и в целом освещена (в центре в большей степени, чем по ее краям). На эту сцену поднимаются и с нее сходят различные содержания сознания – элементы сознания и более сложные образования, составленные из элементов. Попадая в более освещенное поле, содержания сознания попадают в поле внимания, т.е. становятся воспринимаемыми субъектом более ясно и отчетливо, чем другие содержания сознания. Элементами сознания В. Вундт считал ощущения и простейшие чувствования – так он называл элементарные эмоциональные явления (удовольствие – неудовольствие, напряжение – разрядка, возбуждение – успокоение). Каждый элемент имеет два свойства: качество и интенсивность.