- •«Эльмаш в годы Великой Отечественной войны»

- •1.История становления Орджоникидзевского района.

- •1931-1932. Сталинский район.

- •2. Рождение Эльмаша.

- •3.Екатеринбург в годы войны.

- •4. Эльмаш в годы войны (1941 – 1945 гг.)

- •Послевоенное время. Объединение Уралмаша и Эльмаша.

- •Памятник детям войны на Эльмаше.

- •7.Источники

- •6)Северная казна, Орджоникидзевский район (http://www.Rieltkazna.Ru/ordjonik_area)

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение

Среднего профессионального образования

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства»

Факультет: Гостиничный сервис

Реферат на тему:

«Эльмаш в годы Великой Отечественной войны»

Исполнитель:

Наталья Ставинская

Студентка группы ГС-11

Руководитель:

Лейба М.Г.

Екатеринбург 2015

План реферата:

История становления Орджоникидзевского района

Рождение Эльмаша

Екатеринбург в ВОВ

Эльмаш в годы войны

Послевоенное время. Объединение Уралмаша и Эльмаша.

Памятник детям войны на Эльмаше

Источники

1.История становления Орджоникидзевского района.

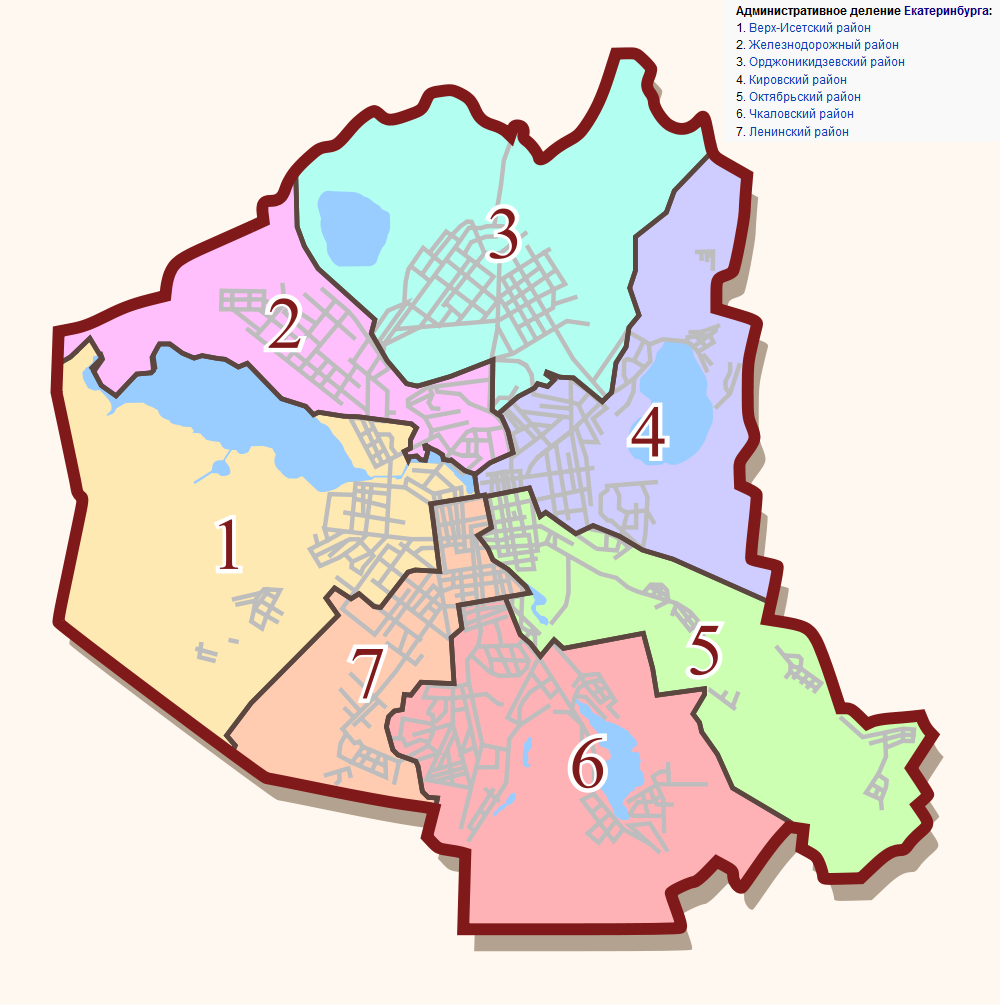

Орджоникидзевский район города Екатеринбурга — один из семи административных районов города. Назван в честь Серго Орджоникидзе. Начал свое развитие в 1934 году — после открытия УЗТМ.

17 мая 1935 года: День рождения Орджоникидзевского района. 17 мая 1935 года Исполком Свердловского областного Совета народных депутатов принял постановление об образовании в городе четвертого района – Орджоникидзевского за счет разукрупнения Сталинского района. Эта дата ознаменована еще одним важным для жителей района событием – 17 мая 1935 года уралмашевцы принимали первых героев Советского Союза – летчиков Ляпидевского, Водопьянова, Слепнева. Эти люди в исключительно тяжелых погодных условиях сняли участников экспедиции терпящего бедствие парохода «Челюскинец» со льдов Арктики. Вся страна следила за ходом спасательной операции экипажа «Челюскинца». 17 мая с вокзала группа челюскинцев прибыла на Уралмаш, площадь была забита народом, овации невозможно передать.

География. Район располагается в северной части Екатеринбурга. В своем составе имеет несколько жилых районов — Уралмаш, Эльмаш, Садовый. На территории района расположены 3 станции метро.

История. В грандиозных планах первых пятилеток предусматривалось возведение гигантских металлургических предприятий на территории Урала и Сибири. Для обеспечения их оборудованием требовались машиностроительные заводы соответствующего масштаба. Новый индустриальный район должен был стать машиностроительным центром всего Урало-Кузнецкого угольного бассейна. Не сразу было выбрано место для строительства одного из таких гигантов. Первоначально для его размещения рассматривались: Верх-Исетсткий металлургический завод, Нижний Тагил и даже Челябинск. Но в результате тщательных экономических расчетов строительная площадка была определена за северной окраиной Свердловска. Основным аргументом в пользу такого решения стали залежи торфа, который предполагалось использовать в качестве топлива. 6 сентября 1927 Совет Труда и Обороны утвердил вариант расположения нового завода в Свердловске. Для возведения завода тяжелого машиностроения и соцгорода был выделен участок земли 1748,80 га неподалеку от важного железнодорожного узла, станции Свердловск-1, вблизи источников водоснабжения – озера Шувакиш и Верх-Исетского пруда. Озеро издавна славилось своей вкусной (говорят даже целебной) водой, а от пруда предполагалось протянуть водопровод для технических нужд завода.

Первые

строительные работы. 1927 год. Первые

подготовительные работы начались зимой

1927 года по решению Уральского областного

Совета народного хозяйства (УОСНХ), не

дожидаясь окончательного одобрения

своих планов правительством страны.

Начальником строительства был назначен

Александр Петрович БАННИКОВ, главным

инженером - Владимир Федорович ФИДЛЕР.

Рабочие вырубали лес, корчевали пни,

срывали холмы на трассе будущих дорог.

На работу принимали в основном землекопов,

лесорубов и плотников. К лету на стройке

работало уже более 300 рабочих. Все работы

велись вручную с помощью топора, лопаты,

тачек и конной тяги. Одинокие рабочие

жили в деревянных бараках, а «семейные»

в самодельных землянках, отапливаемых

железными печками. Тем не менее, к осени

была проложена железнодорожная ветка

от станции «Свердловск-1» до территории

строительства, и 23 ноября по ней было

торжественно открыто движение поездов,

о чем торжественно объявил прибывший

на торжества председатель ВСХН В.В.

Куйбышев. В июне 1927 года на Уралмашинстрое

была образована партийная ячейка из 8

человек, секретарем которой был выбран

Стриганов, участник гражданской войны,

матрос легендарного крейсера «Аврора»,

принимавший участие в штурме Зимнего

дворца.

Соцгород Уралмаш: жилищный вопрос.

Летом 1926 года на месте будущего машиностроительного завода вырыты первые четыре землянки рабочих. Поселок строителей завода Уралмаш до 1928 года состоял из неблагоустроенных бараков. Ни о каком отоплении, канализации и водопроводе не было речи, первые бараки строились даже без перегородок. Фактически они представляли собой обычные сараи с печным отоплением и нарами. Проживали в бараках в основном бывшие крестьяне, завербовавшиеся на «стройку социализма» из-за голода, вызванного коллективизацией. Были и раскулаченные, неведомыми путями пробравшиеся на стройку. Говорят, что мало кто рисковал пройтись ночью по поселку – шансов остаться не покалеченным практически не было. В 1928 году бюро по проектированию нового жилого района возглавил Пётр Васильевич ОРАНСКИЙ. Проект соцгорода предусматривал расположение жилого массива к северу от завода. И это не случайно: господствующие ветра здесь западные и северо-западные и поэтому жилой район мало страдает от вредных промышленных выбросов в атмосферу. В 1928 году началось строительство деревянных двухэтажных жилых домов в районе будущих улиц Кировоградской, Красных Борцов, Уральских рабочих. К ноябрю 1930 года было возведено несколько 4-х этажных кирпичных домов на улице Ильича. Новоселов особенно радовало редкое по тем временам центральное отопление и уж совсем большая редкость – ванны. В начале 30-х годов улица Ильича считалась самой привилегированной – здесь жили руководители завода, районные власти, инженеры, иностранные специалисты (в основном из Германии). В те времена кладку стен умели вести только в летнее время и, практически, на строительство дома уходило около 2-х лет. Но с проблемой справились «по-новаторски» очень быстро – решили строить так называемые «каркасно-засыпные» дома. Каркас таких двух- и трехэтажных домов делался из толстого бруса, а стены – из двойных деревянных щитов, между которыми насыпались опилки и известь. К ним подтягивали канализацию и водопровод, но отопление было печным. Очень быстро каркасными домами застроили целые кварталы – часть улицы Молотова (40-летия Октября), всю улицу Индустрии, Стахановскую. Некоторые из таких домов имели даже настоящие русские печки. Их владельцам завидовали жильцы соседних домов. По расчетам, каркасные дома должны были простоять 20 лет, фактически же последние отселения планируется провести в этом, 2006 году. В середине 30-х развернулось строительство в четырехугольнике между улицами Культуры, Красных Партизан, Банникова и Орджоникидзе. Многие жители этого квартала переселились сюда с улицы Ильича, поэтому в народе за кварталом прочно закрепилось название – «дворянское гнездо». Для озеленения улиц соцгорода денег не жалели даже в голодные 30-е годы: везли с Поволжья вагонами ясени, липы, клены, дубы, декоративные кустарники. На заводской территории Уралмашзавода кое-где встречался даже грецкий орех, правда, очень хилый.