- •Метод и методология

- •(Гр. Methodike) - совокупность способов целесообразного проведения какой-либо работы. Методика-это конкретный план действий на основе метода, создание инструкции, четкого алгоритма.

- •Дисциплина «Методы исследования в социальной работе»

- •2 Курс Социальная работа. Основные методы исследований и их варианты, применяемые для сбора первичных данных

- •Выделяется три вида интервью по степени формализации:

- •По стадии исследования

- •По количеству участников

- •Пятишаговая модель процесса интервью.

- •Данную информацию (то есть два примера изложенные ниже) можно не записывать, но ознакомиться (прочитать)

- •Биографический метод

- •Подготовка и проведение эксперимента предполагают осуществление ряда этапов:

- •1) О наличии феноменов;

- •2) О наличии связи между феноменами;

Понятие науки и научного знания

Наука - это сфера человеческой деятельности, результатом которой являются новые знания о действительности.

Наука — сфера человеческой деятельности, результатом которой является новое знание об объективно существующей действительности, отвечающее критериям относительной истинности, которые совершенствуются и конкретизируются по мере развития методов научного познания.

Производными данной деятельности является: практичность, полезность, эффективность.

Результатом деятельности человека становятся: описание реальности, объяснения, представления о процессах и явлениях¸ которые выражаются в виде текстов, структурной сферы, графиках, формулах.

Идеалом науки – являются: открытие новых законов, которые и объясняют эти законы.

Все результаты деятельности человека можно упорядочить как:

1.Теоретические знания

2.Эмпирические знания

Основные признаки науки:

-полнота

-системность (связана с обоснованием эмпирических и теоретических знаний)

-достоверность.

Научные представления о различных явлениях постоянно дополняются, уточняются, а иногда — в периоды «научных революций» — радикально преобразовываются.

Наряду с научно обоснованными знаниями, каждый человек является носителем и ненаучных знаний. Не любое знание может быть признано научным или научно обоснованным.

Особенности ненаучного и научного познания

На какие формы познания окружающего мира опирается человек?

Человек (и человечество) в познании окружающего мира опирается на различные формы познавательной деятельности.

Условно можно выделить четыре основных источника знаний, на которые в разной степени опирается человек, ориентируясь в окружающем мире и познавая его:

Обыденное, наивное познание: приобретается в повседневных формах взаимодействий с предметным миром и другими людьми преимущественно индуктивным путем, часто опирается на единичные, необобщенные факты, получаемые в индивидуальном жизненном опыте; основывается на субъективной статистике совпадений или на ограниченном количестве наблюдаемых событий; знания неполны и не систематизированы, недостаточно рефлексивны и осознаны;

Религиозно-мистическое познание, часто опирается на веру, апеллирует к вере; основывается на «откровении» — непосредственной данности отдельным «избранным» личностям; принципиально не подлежит эмпирической верификации.

Эмоционально-ценностное познание: опирается на опыт эмоциональных переживаний субъекта и эмоционально-оценочных отношений к окружающей действительности; результаты субъективны и не могут быть зафиксированы однозначно, но могут выражаться в объективных произведениях искусства;

Научное познание: опирается на тщательно организованные и спланированные методы получения знаний, предполагает постоянную верификацию получаемых знаний общечеловеческой практикой и экспериментом.

Цель научного познания — описание, объяснение и предсказание событий и явлений в окружающем мире на основе открываем

Метод и методология

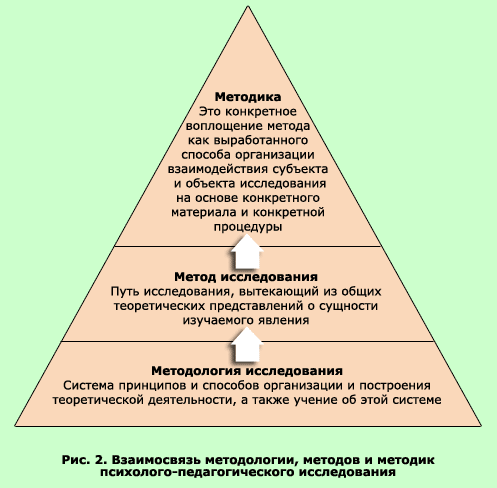

Каждая наука, для того чтобы продуктивно развиваться, должна опираться на определенные исходные положения, дающие правильные представления о феноменах, которые она изучает. В роли таких положений выступают методология и теория.

Методология науки — это система знаний о принципах построения, формах и способах организации научного познания, а также о способах установления степени достаточной обоснованности и верифицированности знаний, получаемых в процессе научного исследования естественных (природных) и социальных явлений.

В вою очередь, теория - это совокупность взглядов, суждений, умозаключений, представляющих собой результат познания и осмысления изучаемых явлений и процессов объективной действительности.

Деятельность людей в любой ее форме (научная, практическая и т.д.) определяется целым рядом факторов. Конечный ее результат зависит не только от того, кто действует (субъект) или на что она направлена (объект), но и от того, как совершается данный процесс, какие способы, приемы, средства при этом применяются. Это и есть проблемы метода. Всякая наука основана на фактах. Она собирает факты, сопоставляет их и делает выводы - устанавливает законы той области деятельности, которую изучает. Способы получения этих фактов называются методами научного исследования.

Тот или иной научный подход и методологические принципы реализуются в конкретно-исследовательских методах.

В общенаучном плане, метод (от греч. methodos - путь исследования, теория, учение) - "способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического и теоретического освоения (познания) действительности "

Метод-это путь познания, это способ, посредством которого познается предмет науки. Метод- это система приемов и операций. (Большой энциклопедический словарь, 1998. С. 724; аннотация).

уровня методологического анализа научных исследований и получаемых результатов — научных знаний: общефилософский, общенаучный и конкретно-научный.

Методология психологического исследования мира представлена несколькими уровнями.

В современной методологии и логике науки (Асмолов А.Г., 1996, аннотация) выделяется следующая общая схема уровней методологии:

уровень философской методологии (общефилософский)

уровень методологии общенаучных принципов исследования (общенаучный)

уровень конкретно-научной методологии;

уровень методик и техник исследования (см. рис. 3).

Базовым, создающим основу для всех последующих уровней, является философский уровень методологии. В психологии за всю истории ее развития сложилось несколько психологических направлений, школ и концепций, которые исходят из разных философских позиций. К философскому уровню методологии относятся и вопросы о вере и атеизме, а также о возможности и невозможности (агностицизм) объективного познания окружающего мира. В связи с этим заметим, что в своих конечных философских основаниях любое мировоззрение опирается на веру. Например, ученый-атеист, стоящий на позициях научного материализма, также имеет особую форму веры. Он верит в то, что природа существует независимо ни от чьего сознательного (психического) вмешательства и развивается по внутренне присущим ей законам. Общефилософский уровень методологической ориентировки определяется теми философскими позициями, которые занимает ученый по отношению к изучаемым явлениям. Диапазон возможных стихийных или осознаваемых философских позиций достаточно широк, и их последовательный анализ или обоснование требует от исследователя высокой философской культуры.

Второй уровень методологии определяется общенаучными принципами к ним относятся попытки разработки универсальных принципов, средств и форм научного познания, соотносимые, хотя бы потенциально, не с какой-то конкретной наукой, но применимые к широкому кругу наук. Однако этот уровень методологии остается все же, в отличие от методологии философской, в рамках собственно научного познания, не расширяясь до общемировоззренческого уровня. Сюда относятся, например, концепции системного научного анализа, структурно-уровневый подход, кибернетические принципы описания сложных систем и др. На этом уровне разрабатываются и общие проблемы построения научного исследования, способы осуществления теоретической и эмпирической деятельности, в частности - общие проблемы построения эксперимента, наблюдения и моделирования

Третий уровень составляют конкретно- научные принципы психологии. Конкретно-научная методология разрабатывает те же проблемы, что и общенаучная методология, но в рамках конкретных наук, исходя из особенностей объекта науки, в отношении как теории, так и эмпирической деятельности. Это осуществляется в рамках систем знаний, создаваемых научными школами, которые отличаются друг от друга своими объяснительными принципами и способами исследовательской и практической работы;

Конкретно-научный уровень методологии обеспечивает ориентировку в организации научной деятельности и в анализе научных знаний в рамках каждой конкретной науки. На уровне метода или конкретной методики психология использует группы методов: организационные, эмпирические, методы обработки данных и методы коррекции.

К организационным методам относят: лонгитюдный метод, сравнительный метод и комплексный.

К эмпирическим методам относят: наблюдение и самонаблюдение, экспериментальные методы -это эксперименты (лабораторный, естественный, формирующий эксперимент), психодиагностические (социометрия, тесты, анкеты, опросники, интервью, беседы); анализ продуктов деятельности: биографический метод, метод моделирования, хронометраж, циклография, профессиография..

К методам психологической коррекции относят: аутотренинг, групповой тренинг, способы терапевтического воздействия.

К методам обработки данных относят: количественный метод (математическая статистика, компьютерная обработка данных) и качественный метод (дифференциация материала по группам, его анализ и обобщение).

Интерпретационные методы: генетический, структурный.

На уровне конкретных методик и техник исследования осуществляется разработка конкретных методик психолого-педагогического исследования применительно к решению познавательных задач определенного типа. На этом уровне рассматриваются проблемы валидности и методики разрабатываемых диагностических методик исследования (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-diag.html; см. лабораторию диагностики и коррекции психического развития ПИ РАО).

В свою очередь, методы конкретизируется в исследовательских методиках. Методика отвечает конкретным целям и задачам психолого-педагогического исследования, содержит в себе описание объекта и процедур изучения, способов фиксации и обработки полученных данных.

Под понятием методика понимается некая процедура, свод правил, алгоритм и т.п., позволяющий средне одаренному Пользователю существенно повысить вероятность решения определенного класса задач, в отсутствие Автора методики. В частном и - наиболее сложном случае - эти задачи могут быть творческими (нестандартными, креативными).