Вопрос № 1.

Общая система Protozoa

Этот тип представлен одноклеточными организмами, тело которых состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Большинство представителей класса имеет микроскопические размеры — 3—150 мкм. Только наиболее крупные представители вида (раковинные корненожки) достигают 2—3 см в диаметре.

Известно около 100 000 видов простейших. Среда их обитания — вода, почва, организм хозяина (для паразитических форм). Строение тела простейшего типично для эукариотической клетки. Имеются органеллы общего (митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ЭПС и др.) и специального назначения. К последним относятся органы движения: ложноножки, или псевдоподии (временные выросты цитоплазмы), жгутики, реснички, пищеварительные и сократительные вакуоли.

Органоиды пищеварения — пищеварительные вакуоли с пищеварительными ферментами (сходны по происхождению с лизосомами). Питание происходит путем пино- или фагоцитоза. Непереваренные остатки выбрасываются наружу. Некоторые простейшие имеют хлоропласты и питаются за счет фотосинтеза.

Пресноводные простейшие имеют органы осморегуляции — сократительные вакуоли, которые периодически выделяют во внешнюю среду излишки жидкости и продукты диссимиляции.

Большинство простейших имеет одно ядро, но есть представители с несколькими ядрами. Ядра некоторых простейших характеризуются полиплоидностью.

Цитоплазма неоднородна. Она подразделяется на более светлый и гомогенный наружный слой, или эктоплазму, и зернистый внутренний слой, или эндоплазму. Наружные покровы представлены либо цитоплазматической мембраной (у амебы), либо пелликулой (у эвглены). Фораминиферы и солнечники, обитатели моря, имеют минеральную, или органическую, раковину.

Особенности жизнедеятельности простейших.

Подавляющее большинство простейших — гетеротрофы. Их пищей могут служить бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные остатки удаляются через порошицу, специальное, постоянно существующее отверстие (у инфузорий) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена.

Дыхание, т. е. газообмен, происходит через всю поверхность клетки.

Раздражимость представлена таксисами (двигательными реакциями). Встречаются фототаксис, хемотаксис и др.

Размножение простейших.

Бесполое — митозом ядра и делением клетки надвое (у амебы, эвглены, инфузории), а также путем шизогонии — многократного деления (у споровиков).

Половое — копуляция. Клетка простейшего становится функциональной гаметой; в результате слияния гамет образуется зигота.

Для инфузорий характерен половой процесс — конъюгация. Он заключается в том, что клетки обмениваются генетической информацией, но увеличения числа особей не происходит.

Многие простейшие способны существовать в двух формах — трофозоита (вегетативной формы, способной к активному питанию и передвижению) и цисты, которая образуется при неблагоприятных условиях. Клетка обездвиживается, обезвоживается, покрывается плотной оболочкой, обмен веществ резко замедляется. В такой форме простейшие легко переносятся на большие расстояния животными, ветром и расселяются. При попадании в благоприятные условия обитания происходит эксцистирование, клетка начинает функционировать в состоянии трофозоита. Таким образом, инцистирование не является способом размножения, но помогает клетке переживать неблагоприятные условия среды.

Для многих представителей типа Protozoa характерно наличие жизненного цикла, состоящего в закономерном чередовании жизненных форм. Как правило, происходит смена поколений с бесполым и половым размножением. Образование цисты не является частью закономерного жизненного цикла.

Время генерации для простейших составляет 6—24 ч. Это означает, что, попав в организм хозяина, клетки начинают размножаться по экспоненте и теоретически могут привести его к гибели. Однако этого не происходит, так как вступают в силу защитные механизмы организма хозяина.

Медицинское значение имеют представители простейших, относящиеся к классам саркодовые, жгутиковые, инфузории и споровики.

Вопрос №2.

Распространение паразитизма среди простейших.

Среди простейших паразитами являются жгутиковые, саркодовые, жгутиковые, споровики, многие инфузории, живущие в кишечнике и органах мочеполовой системы высших животных, также грегарины (споровики);

Классификация простейших.

Жгутиковые (тело с пелликулой, ундулирующая мембрана, жгутик проходящий вдоль утолщения цитоплазмы, кинетосома, выполняющая энергитическую ф-ию, в основании жгутика, аксостиль – плотный тяж внутри клетки, трипаносомы, лейшмании, лямблии, трихомонады)

Корненожки

Споровики или апикомплексы (все являются паразитами, человека, малярийный плазмодий, токсоплазмы, кокцидии, саркоцисты)

Инфузории ( макронуклесы – полиплоидны, микронуклесы – гаплоидны или диплоидны, у человека только балантидий

Солнечники

Радиолярии

Саркодовые (амеба, в пищеварительной системе)

Токсоплазмы.

Токсоплазмозом (греч. toxon - арка, дуга) называются болезни, вызываемые простейшими одноклеточными организмами в самых разнообразных местах человеческого организма, где произошло их внедрение и размножение. Возбудитель токсоплазмоза - токсоплазма Тохоplasma gondii относится к роду простейших, к классу кокцидий.

Токсоплазма имеет форму полумесяца и напоминает дольку апельсина: один конец паразита обыкновенно заострен, другой - закруглен, длина до 7 мкм.

Движутся токсоплазмы путем скольжения. Внутрь клеток они проникают, вращаясь вокруг продольной оси.

Размножение токсоплазм бесполое, оно происходит путем продольного деления надвое. В результате повторного продольного деления в протоплазме клетки-хозяина образуется скопление дочерних паразитов, которое получило название "псевдоцист". Псевдоцисты встречаются в большом количестве в различных органах зараженного организма во время острой стадии инфекции. Они окружены очень неясной мембраной, видимо образованной клеткой хозяина, и не имеют своей оболочки. Клетки, заполненные такими паразитами, разрушаются. Освободившиеся паразиты проникают в новые клетки, где вновь делятся и образуют новые псевдоцисты.

При переходе инфекции в хроническую форму токсоплазмы сохраняются в виде настоящих цист (окружают себя специальной оболочкой). Такие цисты обладают способностью длительное время сохраняться в организме животных и человека (до 5 лет). Цисты встречаются также в тканях глаза, сердца, легких и некоторых других органов. Количество токсоплазм в цисте колеблется от нескольких экземпляров до нескольких тысяч.

Лямблии.

Лямблия — простейшее паразитическое животное класса жгутиковых. Имеет грушевидную форму, длина 10—20 мкм; спинная сторона выпуклая, брюшная — вогнутая и образует присоску для временного прикрепления к эпителиальным клеткам кишечника хозяина. 2 овальных ядра, 4 пары жгутиков. Обитает в кишечнике человека (преимущественно у детей), главным образом в двенадцатиперстной кишке, реже в жёлчном протоке и жёлчном пузыре, вызывая лямблиоз. Часто встречается бессимптомное паразитоносительство. Заражение цистами происходит, когда простейшие попадают в нижние отделы кишечника через рот при попадании в организм загрязнённых пищевых продуктов или воды, а также через грязные руки и т.п. Заболеваемость носит спорадический характер. Лямблиоз распространён во всех частях света.

Возбудитель заболевания — лямблия — (Lamblia intestinalis). Лямблии это одноклеточные микроскопические паразиты. Лямблии способны выдерживать замораживание и нагревание до 50° С, однако погибают при кипячении. В США лямблиоз — ведущее желудочно-кишечное заболевание паразитарного происхождения. Лямблиозом болеют до 20% всего населения земного шара. Заражение может произойти при употреблении некипяченой воды из-под крана или льда, приготовленного из такой воды при мытье овощей и фруктов некипяченой водой. Высок риск заболеть при купании в открытых водоемах и в бассейнах, зараженных цистами лямблий. Новорожденный ребенок может заразиться в родах во время прорезывания и рождения головки. Более редким является контактно-бытовой путь заражения, однако при высокой распространенности заболевания он становится вполне реальным, особенно среди слоев населения со слабыми общегигиеническими навыками.

Трихомонада.

Трихомонада влагалищная цист не образует, питается бактериями и эритроцитами. Вызывает воспаление мочеполовой системы — трихомониаз. Возбудитель заболевания передается половым путем. Внеполовое заражение (через общие с больным предметы туалета, постель и т. д.) бывает реже. Может передаваться новорожденной девочке от больной матери. Возможен переход болезни в хроническую форму. При распространении на придатки трудно поддается лечению. При трихомониазе чаще всего поражается влагалище, появляются обильные гнойные выделения с неприятным запахом; ощущаются зуд и жжение во влагалище. У мужчин симптомом является воспаление мочеиспускательного канала (уретрит), сопровождающееся лишь незначительными слизистыми выделениями.

Амеба.

Амеба обитает в пресных водах. Форма тела — непостоянная. Совершает очень медленные (13 мм/час) перемещения. Движется с помощью ложноножек, тело перетекает из одной части в другую: то сжимаясь в круглый комочек, то раскидывая в стороны “языки-ножки”.

Ложноножки служат и для захвата пищи. В процессе питании тело амебы обтекает пищевые частицы со всех сторон, и они оказываются внутри цитоплазмы. Возникает пищеварительная вакуоль. Такой способ питания называется фабититозом. Питание составляют бактерии, одноклеточные водоросли, мелкие простейшие. Растворенные вещества из окружающей среды поглощаются путем пиноцитоза.

В теле амебы имеется сократительная или пульсирующая вакуоль. Ее функция состоит в регуляции осмотического давления внутри тела простейшего.

Размножение — бесполое, путем митоза с последующим делением тела амебы на два.

Наибольшее значение в медицине имеют амебы рода Entamoeba, живущей в пищеварительном тракте человека.

К ним относится амеба дизентерийная или гистолитическая.

Малярийный плазмодий.

Малярийный плазмодий вызывает малярию, протекающую с приступами лихорадки, изменениями в крови, увеличением печени и селезенки. Различают четыре формы малярии: трехдневную, четырехдневную, тропическую, а также овалемалярию. Источником болезни является больной малярией человек, а переносчиком — самка малярийного комара. Самка комара, заражаясь при сосании крови больного, становится способной передавать плазмодии. Здоровый человек заражается при укусе комара, инфицированного плазмодиями, с чьей слюной возбудители проникают в организм. С током крови плазмодии попадают в печень, где проходят первый (тканевой) цикл развития, переходя затем в кровь и внедряясь в эритроциты. Здесь они совершают второй (эритроцитарный) цикл развития, заканчивающийся распадом эритроцитов и вы ходом в кровь больного возбудителей, что сопровождается приступом лихорадки.

Вопрос № 3.

Entamoeda hystolytica и амебная дизентерия.

По строению цист можно установить вид амебы, дизентерийная 4 ядра, кишечная ( непатогенная) 8 ядер. В состоянии покоя дизентерийная амба живет в кишечнике и питается бактериями.

Все смотри в файле.

Вопрос № 4.

Trichonomas vaginalis и трихомонадоз человека.

Представители отряда трихомонадовые (Trichomonadida) эндопаразиты, имеющие 4-6 жгутиков, при том что один жгутик участвует в образовании ундулирующей мембраны. Имеется опорный орган аксостиль. Отсутствуют цисты. Trichonomas hominis паразитирует в кишечнике и вызывает поносы.

Общая характеристика. Строение.

Имеются Глотка рот, жгутик участвует в захвате добычи. У некоторых видом нет рта, но у основания жгутика участок липкой цитоплазмы служащий для приема пищи. В теле жгутиконосцев откладываются в виде гранул резервные питательные вещества. Сократительные вакуоли отсутствуют. Ядро единственное. Благодаря движениям жгутиков и волнообразной (ундулирующей) мембраны трихомонады могут активно перемещаться, образовывать псевдоподии и проникать в межклеточные пространства. В основном бесполый способ размножения делением надвое.

Жгутик или переходит к одной из особей или образуется заново у обеих.

Влагалищная трихомонада. Trichonomas vaginalis.

Длинна 14 – 30 мкм. Форма тела грушевидная .На переднем конце тела 4 жгутика. До середины клетки доходит небольшая ундулирующая мембрана. По середине тела тянется аксостиль, выступающий из клетки на ее заднем конце. Характерная форма ядра – овальная и заостренная с двух концов, напоминает сливовую косточку. Паразит питается бактериями, лейкоцитами и эритроцитами, которые обнаруживаются в его пищеварительных вакуолях.

Жизненный цикл.

Цист паразит не образует. У женщин обитает во влагалище или в шейке матки у мужчин в мочеиспускательном канале в мочевом пузыре, предстательной железе.

Трихомонадоз.

Зараженность женщин 20 -40 %, мужчин 15%. Серьезных повреждений не наносит, но может стать причиной осложнений. Поражает эпителий слизистой оболочки. Через нарушенную эпителиальную выстилку в просвет органа поступают лимфоциты, которыми питается паразит. У мужчин блится около месяца, у женщин несколько лет.

Урогенитальные трихомонады обитают только в мочеполовых органах. В других органах (кишечнике, желудке и пр.) и вне человеческого организма они быстро гибнут, так как не образуют защитных приспособлений и малоустойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды. Особенно губительно действуют на них высушивание, нагревание свыше 45 °C, прямые солнечные лучи, изменения осмотического давления, быстро высыхают на воздухе. Поэтому обнаружить урогенитальные трихомонады во внешней среде не удается. Трихомонада живет на слизистых оболочках (в этих случаях она не называется "урогенитальной").

Диагностика.

Мазок из мочеполовых путей.

Профилактика.

Гигиена при половых контактах.

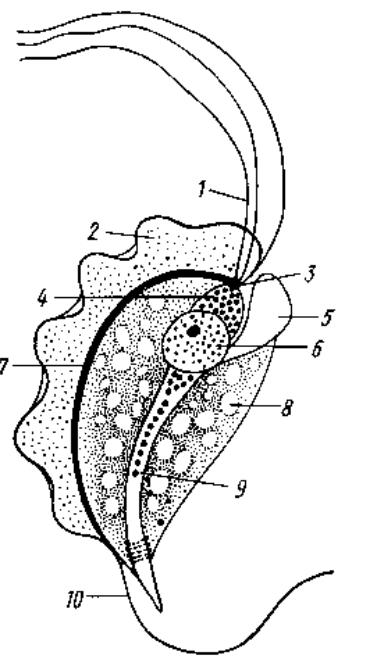

С хема

строения Trichomonas

angusta ( по Кофоиду и Свизи)

хема

строения Trichomonas

angusta ( по Кофоиду и Свизи)

1 – передние жгуты, 2 – ундулирующая мембрана, 3 – базальные зерна жгутиков, 4 – парабазальное тело,5 – цитостом – клеточный рот, 6 – ядро, 7 – опорная фибрилла, проходящая по краю тела, у основания ундулирующей мембраны, 8 – вакуоли в цитоплазме, 6 – аксостиль, 10 – задний жгутик, продолжение жгута ундулирующей мембраны.

Вопрос №5.

Lamblia intestinalis и лямблиоз человека.

Общая характеристика. Строение.

Представитель отряда дипломонадия (diplomonada), Лямблия паразитирует в тонкой кишке человека ( являясь единственным паразитом тонкой кишки), а также в желчных протоках и двенадцатиперстной кишке. Лямблиозом чаще болеют дети. Форма тела грушевидная, длинна 10 18 мкм. В расширенной части на уплощенной стороне расположен присасывательный диск, предназначен для присоединения к ворсинкам кишечника. Вдоль тела проходят две тонкие аксостили. Симметрично в клетке располагаются два ядра и четыре пары жгутиков. Трофозоиты используют питательные вещества с поверхности клеток эпителия. Захват пищи посредством пиноцитоза. Лямблии – оформленные паразиты и не способны питаться пищевыми частицами. Большие скопления лямблий блокируют процессы всасывания, перистальтики и пристеночного пищеварения. Массовое заражение связано с дисфункцией кишечника, иногда с холециститами. Попадая в задний отдел кишечника, лямблии сбрасывают жгутики, выделяют толстую оболочку, и таким образом превращаются в цисту. Распространяются цистами.

Лямблиоз человека.

Lamblia intestinalis приводит к дисфункции кишечника (заболевание напоминает калит).Источником инфекции является зараженный человек. Лямблии паразитирующие на грызунах для человека не патогенны. Передача инфекции фекально-оральным путем. Цисты выделяются в окружающую среду с фекалиями, могут длительно сохранятся. Во влажном кале до 3-х недель, в воде – 2 месяца. Устойчивы к хлору. Заглатывание с водой нескольких цист приводит к инвазии. У мужчин гомосексуалистов лямблиоз может передаваться половым путем. Большинство эпидемических вспышек водного характера. Среди детей инвазированность 15 – 20 %, у взрослых от 3 – 10 %. Инфицированные могут выделять огромное количество цист за сутки. Вещества, продуцируемые лямблиями, нарушают функционирование ворсинок кишечника. Ухудшение всасывания жиров и углеводов. Лямблии не могут существовать в желчевыводящих путях( желчь является для них токсичной) но могут косвенно вызывать их повреждение. У большой части инфицированных заболевание протекает латентно.

Диагностика.

Обнаружение цист в фекалиях.

Профилактика.

Гигиена в общественных туалетах, личная гигиена.

Вопрос № 6.

Лейшмании и лейшманиозы человека.

Лейшмании относятся к отряду кинетопластид и к подклассу жгутиконосцев. Для всех кинетопластид характерно наличие кинетопласта (особого органоида, связанного со жгутиком). Эти паразиты несколько похожи на трипаносом, вызывающих сонную болезнь, потому как относятся к одному отряду.

Жгутиковый аппарат несколько редуцирован. Большое круглое ядро. Являются внутриклеточными паразитами. Маленькая округлая клетка 2 – 4 мкм с ядром и кинетопластом. Переносчики – москиты из рода Phlebotomus в Старом свете, Lutzomyia в Новом свете. В кишечнике москита у паразита появляется жгут. В отличии от трипаносом ундулирующая мембрана у лейшманий отсутствует.

Промастиготная форма удлинена до 25 мкм, имеет жгутик и обитает в пищеварительной системе у москитов.

Висцеральный лейшманиоз.

L. donovani. Вызывает тяжелое заболевание, называемое кала-азар, или висцеральный лейшманиоз. Заболевание начинается через несколько месяцев или даже лет после заражения. Болеют им преимущественно дети. Сопровождается увеличением печени и селезенки, лихорадкой, малокровием, истощением. Лечение осуществляется препаратами на основе сурьмы, обычно дает желаемый результат. Паразиты размножаются в макрофагах и моноцитах. Очень велика интоксикация, при отсутствии лечения вероятен летальный исход.

Кожный лейшманиоз.

L. tropica, (Африка и Азия) L. Mexicana, L.brasiliensis (в западном полушарии). Наиболее распространенный вид лейшманиоза, протекает доброкачественно. Вызывает местные заболевания кожи, называемые восточной язвой или пендинкой. Встречается в некоторых районах Закавказья и Средней Азии. После инкубационного периода (2 недели – 5 месяцев), на коже образуется узел, который затем изъязвляется. В ткани язвы под струпом внутри белых кровяных телец находятся лейшмании. Продержавшись 1- 2 года, язва заживает, оставляя рубец.

Слизисто-кожный лейшманиоз.

Возбудитель – подвид L.brasiliensis. При этой форме заболевания паразиты проникают из кожи по кровеносным сосудам в носоглотку, гортань, мягкое небо, половые органы. Они поселяются в макрофагах соединительных тканей этих органов и вызывают деструктивные воспаления.

Распространение.

В природе есть естественные источники лейшманиоза. Собаки – для висцерального (?), и грызуны для кожного. Является природно-очаговым заболеванием. Распространено там, где есть москиты.

Обе формы дают стойкий иммунитет, так что повторное заражение невозможно.

Диагностика.

Микроскопия мазков.

Профилактика.

Борьба с переносчиками и резервуарами, прививки.

Вопрос №7.

Африканские трипаносомы и сонная болезнь человека.

Африканские трипаносомы.

Trypanosoma brucei

В цикле развития трипаносом существуют следующие стадии:

Трипомастигота имеет удлинённую форму, длинный жгутик, ундулирующую мембрану, подвижна. Паразитирует в организме позвоночных хозяев (человек и животные) и является для них инвазионной стадией.

Эпимастигота похожа на трипомастиготу, но её жгутик более короткий, и ундулирующая мембрана выражена слабо. Существует только в организме переносчика и способна превращаться в трипомастиготу.

Амастигота неподвижна, так как отсутствует и жгутик и ундулирующая мембрана, паразитирует в организме позвоночных хозяев, внутриклеточный паразит, способна превращаться в трипомастиготу.

Трипаносомы имеют тело, изогнутое, сплющенное в одной плоскости, суженное на обоих концах. Есть жгутик, который идёт по краю ундулирующей мембраны. У его основания есть кинетопласт. Длина тела: 13 - 40 мкм, ширина: 1,5 - 2 мкм. Питание - осмотическое. Размножение - продольным делением надвое.

Клетка трипаносомы покрыта гликопротеином, предотвращает возможность сформировать долгосрочный иммунный ответ у населения.

Жизненный цикл.

Африканские трипаносомы проходят 2 стадии развития: трипомастигота и эпимастигота.

Первая стадия: проходит в пищеварительном тракте мухи це-це. При сосании мухой крови заражённого человека трипомастиготы попадают в её желудок, где они превращаются в эпимастиготы, размножаются, а затем накапливаются в слюнных железах (длительность - ок. 20 дней). При укусах такими мухами здоровых людей происходит заражение. Также возможен путь паразитов и через заражённую донорскую кровь при переливании, а также при использовании нестерильных шприцов. Иногда трипаносомы передаются и через плаценту плоду.

Вторая стадия: проходит в организме человека и резервуарных хозяев (свинья - для гамбийской трипаносомы; антилопы и рогатый скот - для родезийской). Первые 9 - 10 дней трипомастиготы обитают в подкожной клетчатке, затем постепенно накапливаются в лимфатической системе, размножаются и через 20 - 25 дней поступают в кровь, которой разносятся во все ткани и органы. Преимущественная локализация - спинномозговая жидкость, откуда они попадают в головной и спинной мозг.

Во время увеличенного содержания паразитов в крови, на них вырабатываются антитела и почти все из них гибнут, оставшиеся модифицируются в форму с укороченным жгутиком. Инвазионную для мухи це-це. Попав в организм мухи, трипаносомы вновь удлиняются и становятся инвазионными для человека, при попадании их в кровь цикл повторяется.

Патогенное действие

Разрушение клеток и тканей поражённых органов, отравление организма продуктами жизнедеятельности.

Инкубационный период.

от 1 - 3 недель до 2 лет.

Сонная болезнь.

Африканский трипаносомоз человека, известный также как сонная болезнь, является трансмиссивной паразитарной болезнью. Она развивается в результате инфицирования простейшими паразитами, принадлежащими к роду Trypanosoma. Они передаются людям при укусах мух цеце (род Glossina), которые приобретают инфекцию от людей или животных, являющихся хозяевами этих патогенных паразитов человека.

Мухи цеце водятся только в Африке к югу от Сахары, но передают болезнь лишь определенные ее виды.

Природный резервуар трипаносом – антилопы они не страдают от этого заболевания, но накапливают возбудителей в крови.

Формы африканского трипаносомоза человека.

Африканский трипаносомоз человека имеет две формы в зависимости от вида паразита:

Trypanosoma brucei gambiense встречается в странах Западной и Центральной Африки. Человек может быть инфицирован на протяжении нескольких месяцев или даже лет без проявления каких-либо значительных признаков или симптомов болезни. Симптомы часто появляются уже на поздней стадии болезни пациента, когда поражается его центральная нервная система.

Trypanosoma brucei rhodesiense встречается в странах Восточной и Южной Африки. В настоящее время эта форма вызывает острую инфекцию. Первые признаки и симптомы появляются через несколько месяцев или недель после инфицирования. Болезнь развивается быстро и поражает центральную нервную систему.

Животные могут быть носителями патогенных паразитов человека, в частности T.b. rhodesiense; таким образом, домашние и дикие животные являются важным резервуаром паразитов. Животные могут быть также инфицированы T.b. gambiense и действовать в качестве его резервуара.

Симптомы.

Первая стадия известна как гемолимфатическая фаза, для которой характерны приступы лихорадки, головная боль, боль в суставах и зуд.

Вторая стадия известна как неврологическая, или менингоэнцефалитическая. В целом, на этой стадии появляются наиболее очевидные признаки и симптомы болезни: изменения поведения, спутанность сознания, сенсорные расстройства и нарушение координации. Нарушение цикла сна, которое дало название этой болезни, является важным признаком ее второй стадии. Без лечения сонная болезнь считается смертельной, хотя были зарегистрированы случаи со здоровыми носителями.

Для того чтобы избежать сложных, тяжелых и рискованных лечебных процедур диагноз должен быть поставлен как можно раньше и до наступления неврологической стадии.

Лечение.

Тип лечения зависит от стадии заболевания. Лекарства, используемые на первой стадии, менее токсичны, и их легче принимать. Чем раньше выявлена болезнь, тем лучше перспективы лечения.

Успех лечения на второй стадии зависит от лекарственного препарата, который может проникать через гематоэнцефалический барьер и добираться до паразитов. Эти лекарства токсичны, и принимать их сложно. Для лечения сонной болезни зарегистрированы четыре препарата.

Лечение на первой стадии:

Пентамидин: используется для лечения сонной болезниT.b. gambiense на первой стадии. Несмотря на наличие нежелательных последствий, которые нельзя не принимать в расчет, препарат, в целом, хорошо переносится пациентами.

Сурамин: используется для лечения T.b. rhodesiense на первой стадии. Он оказывает определенное нежелательное воздействие на мочевыводящие пути и вызывает аллергические реакции.

Лечение на второй стадии:

Меларсопрол: используется при обеих формах инфекции. Он является производным мышьяка и вызывает многочисленные нежелательные побочные реакции.

Эфлорнитин: это вещество, менее токсичное, чем меларсопрол. Оно эффективно лишь против T.b. gambiense. Схема лечения сложная и не допускает каких-либо отклонений.

Профилактика.

Защита от укусов мухой це-це, приём лекарств, преохраняющих от заражения при укусе, уничтожение мух це-це, лечение и выявление больных и носителей паразитов, санитарно - гигиеническое просвещение.

Вопрос №8.

Trypanosoma cruzi и болезнь Чагаса человека.

Trypanosoma cruzi вызывает американский трипаносомоз, или болезнь Чагаса. Распространена в Южной Америке.

По морфологическим особенностям не отличается от возбудителей африканского трипаносомоза.

Жизненный цикл.

Trypanosoma cruzi паразитирует у человека и многих млекопитающих (броненосцев, опоссумов, муравьедов, морских свинок, собак, кошек), которые являются природными резервуарами возбудителя. Специфические переносчики - поцелуйные клопы из рода Triatoma. Как правило, эти клопы, которые являются переносчиками паразитов, живут в трещинах плохо построенных домов в сельских или пригородных районах. В дневное время они прячутся, а по ночам становятся активными и питаются кровью людей. Обычно, они кусают в открытые участки кожи, такие как лицо. Рядом с укусом клоп испражняется.

Трипаносома проходит три стадии развития: трипомастигота, эпимастигота и амастигота. При сосании клопом крови заражённого человека или животного трипомастиготы попадают в его кишечник, где трансформируются в эпимастиготов, размножаются, затем превращаются в трипомастиготы и через некоторое время выделяются с экскрементами клопа. Заражение человека происходит при попадании этих выделений на повреждённую кожу. Также возможны иные пути заражения: при переливании крови, через плаценту плоду, с молоком матери. В организме человека трипомастиготы проникают в клетки кожи и слизистых оболочек, где превращаются в амастиготы и размножаются.

Через 1 - 2 недели внутри поражённых клеток амастиготы превращаются в трипомастиготы и выходят в кровяное русло, циркулируют по организму и заражают клетки различных органов, где цикл повторяется.

Патогенное действие.

Разрушение клеток и тканей поражённых органов, отёк тканей, отравление организма продуктами жизнедеятельности.

Инкубационный период.

7 - 14 дней.

Симптомы.

На месте проникновения трипаносом - гиперемия и отёк. Через 1 - 2 недели (паразиты в крови) – лихорадка, головная боль, отёк лица, боли в области сердца, признаки сердечной недостаточности.

Наиболее тяжело заболевание протекает у детей (14% смертность).

Осложнения.

Менингоэнцефалит, поражения вегетативной нервной системы, сердца, печени, селезёнки, кишечника, почек, надпочечников.

Лечение.

Для того чтобы убить паразита, болезнь Чагаса необходимо лечить бензнидазолом, а также нифуртимоксом. Эффективность лечения обоими препаратами составляет почти 100% в случае, если лечение начато вскоре после инфицирования при наступлении острой стадии. Однако чем более длительное время человек инфицирован, тем менее эффективными становятся эти препараты. Кроме того, может требоваться специальное лечение нарушений сердечной деятельности и пищеварения.

Профилактика.

Выявление и лечение больных, уничтожение и защита от укусов поцелуйных клопов, санитарно - просветительская работа.

Вопрос №9.

Balantidium coli и балантидиоз человека.

Единственный паразит человека из класса ресничные. Другое название болезни - инфузорная дизентерия. Распространено повсеместно.

Морфология.

Тело овальной формы с множеством ресничек, имеет размер 30 - 150 на 40 - 70 мкм. На переднем конце расположен перистом, переходящий в цитостом и воронкообразный цитофаринкс (глотка). На заднем конце тела - порошица. Макронуклеус - бобовидной или палочковидной формы; имеется 2 сократительных вакуоли (на переднем и заднем концах тела). Размножение - поперечным делением, но изредка происходит конъюгация. Диаметр цисты - 45 - 65 мкм, она без ресничек.

Цикл развития.

Вегетативная форма обитает в толстом кишечнике, преимущественно в слепой кишке. Заражение человека происходит при проглатывании цист с загрязнёнными овощами, фруктами, водой. Инвазионная стадия - циста. Источники инвазии - свиньи. В пищеварительном тракте из цист образуются трофозоиты, которые в нижних отделах кишечника могут снова инцистироваться, после чего с фекалиями выходят в окружающую среду.

Патогенное действие: повреждение слизистой оболочки кишечника, образование глубоких язв, отравление организма продуктами жизнедеятельности, питание пищевыми частицами, иногда - клетками крови.

Балантидий может существовать в кишечнике человека не принося ему вреда и питаясь бактериями.

Могут выделять гиалуронидазу, благодаря которой они способны внедрятся в стенку кишечника.

Основной резервуар – крысы и свиньи.

Инкубационный период.

10 -15 дней.

Симптомы.

кровавый понос, боли в животе, рвота, недомогание, слабость, головная боль.

Осложнения.

Перфорация кишки, абсцессы печени.

Лечение.

Назначают такие препараты, как мономицин, окситетрациклин, метронидазол, принимаемые в течение 2 - 3 пятидневных циклов.

Профилактика.

Соблюдение правил личной гигиены, выявление и лечение больных, предотвращение загрязнения окружающей среды фекалиями заражённых людей и свиней, санитарное просвещение населения.

Вопрос №10.

Кишено-тканевые споровики. Эймерии (Eimerina). Токсоплазма гонджи (toxoplasma gondi) и токсоплазмоз человека.

Кишено-тканевые споровики, Эймерии (Eimerina).

Паразитируют в позвоночных (кролики, рогатый скот, птицы). Многие виды наносят существенный ущерб хозяйству.

Цикл Эймерий.

Попавшие в хозяина вместе с ооцистой спорозоиты, проникают в клетки кишечника и начинают расти. Размножение бесполым путем посредством шизогонии (ядро многократно делится, цитоплазма увеличивается в объеме). В итоге особь становится многоядерной, и на данном этапе развития называется шизонтом.

Далее клетка распадается, и образуется множество (по числу ядер) одноклеточных мерозоитов. Они имеют червеобразную форму. Скопление мерозоитов напоминает мандаринку (с новым годом) где каждый червеобразный мерозоит - одна долька.

Далее дольки мандаринки (мерозоиты) выходят в просвет кишечника, затем снова внедряются в новые клетки, претерпевают шизогонию, делятся на мерозоитов.

Следствие – увеличение числа паразитов в кишечнике.

Данный процесс повторяется несколько раз (обычно число поколений шизонтов не превышает 4 -5).

После нескольких бесполых поколений наступает половой процесс. При этом мерозоиты, внедрившиеся в клетки, дают начало гамонтам, предшественникам гамет.

Их развитие двояко.

Одна часть (макрогамонты) накапливает питательные вещества, растет и превращается в макрогаметы (яйца).

Другая часть (микрогамонты) также интенсивно растут, но ядра в них многократно делятся (число ядер во много раз больше, чем при шизогонии). Из них формируются сперматозоиды, вытянутые и снабженные двумя жгутиками.

Микрогаметы проникают в макрогаметы, и происходит копуляция. При этом зигота выделяет прочную двухслойную оболочку и превращается в ооцисту.

Ооцисты выводятся наружу с непереваренными остатками.

Дальнейшее развитие (спорогония) происходит вне тела хозяина. Внутри ооцисты ядро делится два раза, формируется четыре споробласта. Вокруг каждого споробласта формируется оболочка. В итоге получается 4 споры.

Внутри каждой споры путем деления образуется два спорозоита. Достигнув данной стадии спора становится инвазионной, и при попадании в кишечник хозяина цикл повторяется.

(ооциста = 4 споробласта ( из них образуются 4 споры)=8 спорозоитов ( 2 на каждую спору))

Строение Эймерий.

Наиболее сложным является строение мерозоита. Тело покрыто трехслойной пелликулой.

Под ней – система трубчатых фибрилл, вместе с пелликулой она образует наружный скелет зоита. Верхний слой пелликулы – непрерывный, два нижних прерываются на концах, в местах расположения опорных колец.

В отверстии переднего опорного кольца расположена конусообразная полая структура – коноид (стенка образована спирально закрученными фибриллами). Используется при проникновении в клетку хозяина.

В верхней трети располагаются мешковидные органоиды – роптрии. Их передние концы проходят сквозь коноид. В роптриях, скорее всего, заключены вещества, способствующие проникновению в клетку хозяина.

Также в переднем конце располагаются микронемы (их предназначение неясно).

Также у мерозоитов имеются микропоры, выпячивания пелликулы. Две внутренние мембраны образуют отверстие, наружная остается интактной.

Представители.

Особое значение у Eimeria magna и Eimeria intestinalis ( обе поражают кроликов) Eimeria tenella (цыплята). Также существуют виды, поражающие крупный рогатый скот, а также вредители рыбных хозяйств (паразиты карпов).

Предотвращение заражения.

Предотвращение возможности заражения паразитами через еду и воду. Также существуют лекарственные препараты.

Токсоплазма гонджи (toxoplasma gondi). Токсоплазмоз человека.

Токсоплазма гонджи единственный представитель рода токсоплазма.

Цикл.

Половой процесс и образование ооцист происходит в кишечнике представителей семейства кошачьих, являющихся окончательными хозяевами токсоплазм. Бесполое размножение может происходить в млекопитающих и птицах, представители этих классов могут являться промежуточными хозяевами.

Бесполые формы размером 6х3 мкм. Их структура аналогична структуре мерозоитов.

Токсоплазмы поражают ретикуло-эндотелиальную систему и мозг.

Размножение токсоплазм осуществляется посредством эндодиогении.

При этой форме размножения дочерни особи формируются внутри материнской. Образование апикальных комплексов происходит вместе с началом деления ядра. Пелликула образуется за счет наружной мембраны, которая целиком переходит на дочерние особи. В результате делений происходит образование скоплений токсоплазм (особенно в мозге). Такие скопления окружаются оболочками и называются цистами. При попадании цист в кишечник кошки (например, при поедании промежуточного хозяина), они внедряются в эпителий кишечника и проделывают цикл, типичный для всех кокцидий (описан для эймерий). В отличие от эймерий, токсоплазмы содержат в ооците не две, а четыре споры, а в споре, напротив, содержится четыре, а не два спорозоита. Ооциты служат источником нового заражения промежуточных и основных хозяев.

Особенность токсоплазм – способность бесполой формы поражать множество видов теплокровных, большинство из которых является пищей дл основного хозяина. Заражение может произойти не только при помощи ооцист, но и посредством ткани содержащей токсоплазм. Также токсоплазмы могут передаваться через плаценту матери плоду (врожденный токсоплазмоз).

Промежуточные хозяева могут заражаться не только от основного хозяина, но и поедая друг друга.

В заражении человека большую роль играют домашние животный ( особенно кошки), которые бывают бессимптомными носителями паразита. Токсоплазмы могут размножаться в самых разных типах клеток, что приводит к их гибели. Бурное размножение токсоплазм в клетках определенной ткани характеризуется некротическими явлениями и воспалениями, образуются очаги некроза.

Клинические формы токсоплазмоза разнообразны. Это могут быть поражения лимфатической, нервной систем, органов зрения, тифоподобные эпидемиологии.

На земле токсоплазмозом заражено более 500 миллионов человек.

Человек может заразиться

-При поедании инвазионных животных

-При употреблении молока и молочных продуктов

-Через кожу, слизистые больных животных, при обработке шкур, обработке животного сырья.

-Через плаценту, а также при переливаниях, пересадке органов. Трансплацентарное заражение является наиболее опасным. Т.к. при этом есть вероятность рождение детей с различными нарушениями, в том числе головного мозга.

Обнаружение токсоплазм осуществляется введением пробы, взятой из ткани предположительного носителя токсоплазмоза, лабораторным животным, что влечет за собой проявление симптомов в острой форме и легкую диагностику.

Пониженный иммунитет повышает риск заражения.

Обычно у этих паразитов низкая патогенность, но в определенных случаях они могут вызвать тяжелые нарушения. Профилактика заболевания – борьба с переносчиками.

Вопрос № 11.

Подотряд кровяные споровики, Haemosporidia. Род Plasmodium и малярия человека.

Кровяные споровики. Haemosporidia.

Это обширная группа паразитических простейших. Включает несколько десятков видов, В отличие от кокцидийу кровяных споровиков жизненный цикл никогда не протекает вне хозяина. Часть их жизненного цикла протекает в эритроцитах позвоночных животных. Спорогония протекает в теле кровососущих. Имеют большое практическое значение, кт являются переносчиками малярии. В человеке паразитирует четыре вида плазмодиев, жизненный цикл которых протекает сходно.

Малярийный плазмодий. Plasmodium.

Жизненный цикл.

Переносчик: комар рода Anopheles. Заражение происходит при укусе комара. Спорозоит (мелкий, червеобразный, длиной 5-8 мкм, коноид отсутствует, в остальном схож со спорозоитом кокцидий) попадает в кровь.

Бесполое размножение происходит в печени и эритроцитах.

Током крови спорозоит разносится по телу и внедряется в клетки печени. В печени спорозоит превращается в шизонтов (особь претерпевшая шизогонию, т.е. множественное деление: многократное деление ядра, без деления цитоплазмы), становятся многоядерными.

Тело шизонта распадается на группу (по числу ядер) мелких одноядерных червеобразных клеток - мерозоитов, т.е. происходит деление первого поколения шизонтов.

Мерозоиты уже внедряются в эритроциты крови и вновь попадают в кровяное русло. Опять претерпевают шизогонию (второе поколение шизонтов), при этом шизонты в эритроцитах образуют псевдоподии.

Эритроцитарные шизонты растут и заполняют эритроцит, от которого остается одна периферическая каемка. (Шизонты обладают ротовым аппаратом, цитостомом - микроскопические впячивания пелликулы, питание и выделение - всей поверхностью тела). Они поглощают гемоглобин. Непереваренный шизонтами гемоглобин превращается в зернистый черный пигмент - меланин.

В эритроцитах шизонты вновь претерпевают шизогонию. При этом образуется 10-20 мерозоитов.

Мерозоиты покидают эритроцит. Эритроцит разрушается.

Подготовка к половому процессу.

Внедряющиеся в эритроциты мерозоиты дают начало уже не шизонтам, а гамонтам (подготовительная стадия образования гамет).

Гамонты:

макрогамонты (дают начало женским половым клеткам)

микрогамонты (дают начало мужским п/к)

Изменяется локализация гамонтов: для дальнейшего развития они должны попасть в кишечник малярийного комара. Такое может случиться при сосании крови с гамонтами комаром.

Половой процесс.

Попав в кишечник комара, женские гамонты превращаются в макрогаметы.

Мужские микрогаметы образуются при делении микрогамонтов на 5-6 ядер, которые окружаются тонким слоем цитоплазмы и отрываются от цитоплазмы в виде подвижных, червеобразных телец.

Микрогаметы + макрогаметы => копуляция. Образуется подвижная зигота — оокинета.

Оокинета внедряется в стенку кишечника комара и инцистируется на стороне, обращенной в полость кишечника (ооциста).

Ооциста растет и выпячивается в полость тела комара. Ядро зиготы многократно делится. Содержимое цисты распадается на тонкие одноядерные подвижные спорозоиты (до 10 000!!!). Оболочка цисты лопается. Спорозоиты попадают в полость тела комара. Из полости спорозоиты проникают в стенки слюнных желез комара. При укусе комаром человека через хоботок попадают в ранку.

Малярия человека.

Малярия распространена там, где имеются благоприятные условия развития для комаров рода Anopheles. (Субтропический и тропический пояс, так как личинки комара развиваются в пресноводных водоемах).

В России малярия была распространена в начале двадцатого века на Кавказе, Средней Азии, Украине и Среднем Поволжье.

В настоящее время в России малярия практически ликвидирована.

Малярия широко распр-на в Индии, Африке, Южной Америке и по сей день.

Заболевание малярией начинается после инкубационного периода, который длится около 2 недель (у некоторых форм до 6 месяцев).

При малярии лихорадочный приступ совпадает с тем моментом, когда образовавшиеся в результате шизогонии мерозоиты выходят из эритроцитов и попадают в плазму крови. (Эритроцит разрушается, продукт выделения паразита, меланин, попадает в плазму крови).

При внедрении мерозоита в эритроцит приступ прекращается до новой шизогонии. Лихорадочный приступы с температурой 40 и выше, чередуются с нормальной температурой.

Каждый приступ соответствует заверению шизогонии и выходом в кровь мерозоитов. Прияиной приступа является разрушение эритроцитов, и выходом в кровь продуктов жизнедеятельности паразита.

Малярия также характеризуется сильным малокровием. Печень и селезенка сильно увеличены.

Pl. malaria – четырехдневная лихорадка ( 72 часа)

Pl. vivax – трехдневная лихорадка ( 48 часов)

Pl. falciparum – тропическая лихорадка ( 24 часа) (самая злокачественная)

Pl. ovale – изредка встречается в тропической Африке.

Лечение.

Прием хинина, акрихина.

Профилактика.

Осушка водоемов, не дает размножаться личинкам комаров. Генетические методы, облучение самцов комаров, что приводит к бесплодному потомству.

Вопрос № 12.

Различия кишечных и кровяных паразитических простейших.

У кокцидий и кровяных споровиков жизненный цикл и ультраструктура очень схожа. Однако существует ряд различий, который необходимо знать:

1. У кишечных простейших спорогония происходит вне тела хозяина.

2. У кровяных простейших отсутствует коноид.

3. В цикле развития кровяных простейших отсутствуют стадии, снабженные защитными оболочками, в отличие от Eimeria. (Так как ни на одной из стадий кровяной паразит не находится непосредственно во внешней среде).

4. В связи с эти тела кишечных простейших являются более защищенными. Например, тело кокцидий покрыто трехмембранной оболочкой - пелликулой, под которой расположена система трубчатых фибрилл, называемая субпелликулярными микротрубочками. Вместе с пелликулой они образуют наружный скелет зоита. Наружная мембрана пелликулы является интактной на всем своем протяжении, тогда как две внутренние прерывается спереди и сзади, где располагаются опорные кольца. В отверстии переднего располагается коноид.

5. Хозяева кровяных простейших - кровососущие комары, хозяева кишечно-тканевых - домашние животные.

Вопрос № 13.

Общая характеристика типа губок.

Губки - тип водных (преимущественно морских) многоклеточных животных. Характеризуются отсутствием настоящих тканей и зародышевых листков.

В отличие от настоящих многоклеточных животных губки лишены мышечной, нервной и пищеварительной систем. Скелет в разных группах губок представлен различными белковыми и минеральными (известковыми или кремнекислыми) структурами. Размножение осуществляется как половым, так и бесполым путём. В результате полового размножения у большинства форм образуются плавающие ресничные личинки.

В настоящее время описано около 8000 видов губок, большинство из которых питается путём фильтрации воды через водоносную систему; немногие виды ведут хищный образ жизни, отлавливая некрупных животных. Форма тела губок бокаловидная, чашевидная, древовидная.

Классификация:

Губки являются единственным типом в подцарстве паразоев (Parazoa). Отличаются от своих одноклеточных предков макроскопической структурой и дифференцированным клеточным строением.

Общее строение:

В самом простом случае губка имеет бокаловидную форму и обладают гетерополярной осевой симметрией. К субстрату губка крепится подошвой; на верхнем полюсе расположено устье — оскулюм, через которое из тела губки выводится вода. У колониальных осевая симметрия нарушается и возникает множество оскулюмов. Стенки губки пронизаны многочисленными порами, ведущими в парагастральную полость. Тело состоит из двух слоёв клеток: наружного — дермального и внутреннего, выстилающего внутреннюю полость — гастрального. Между ними формируется мезохил — бесструктурное вещество с отдельными разбросанными в нём клетками.

15. Общая характеристика типа «Кишечнополостные»(Coelenterata,Radiata) .

Кишечнополостных насчитывается свыше 9 тыс. видов. Это низшие, преимущественно морские, многоклеточные животные, прикрепленные к субстрату, либо плавающие в воде.

Несмотря на большое различие во внешнем строении и размерах тела кишечнополостные имеют общие черты организации:

1. Тело мешковидное, образованное двумя слоями клеток: наружным-эктодермой, и внутренним-энтодермой, между которыми находится бесструктурное вещество-мезоглея.

2. Радиальная или лучевая симметрия тела, сформировавшаяся в связи с прикрепленным или малоподвижным образом жизни.

3. Характерны две жизненные формы: сидячий мешковидный полип и свободноплавающая дисковидная медуза. Обе формы могут чередоваться в жизненном цикле одного и того же вида. Однако некоторые группы кишечнополостных не имеют медузоидного поколения или утратили жизненную форму полипа.

4. Отсутствие тканей у большинства видов (кроме коралловых полипов). В состав наружного и внутреннего слоев тела входят несколько видов клеток, различных по строению и выполняемым функциям. Среди них есть особые стрекательные клетки, служащие средством защиты и нападения организма, которые не встречаются у животных других типов. Таким образом, многие процессы жизнедеятельности у кишечнополостных протекают на клеточном уровне.

5. Пищеварительная система примитивна и состоит из слепо замкнутой кишечной полости и ротового отверстия. Переваривание пищи начинается в кишечной полости под действием ферментов, а заканчивается в специализированных клетках энтодермы, т. е. процесс пищеварения смешанный. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие.

6. Впервые появившаяся нервная система диффузного типа состоит из равномерно размещенных в геле нервных клеток, соединенных между собой отростками и образующих нервную сеть.

7. Размножение происходит как бесполым, так и половым способом. Незавершенное до конца бесполое размножение — почкование — приводит у ряда видов к образованию колоний. Многие кишечнополостные раздельнополые животные, но встречаются и гермафродиты. Оплодотворение осуществляется в воде, т. е. наружное. У подавляющего большинства видов развитие со свободноплавающей личинкой, имеющей реснички. У небольшого числа видов развитие прямое (гидра). Тип Кишечнополостные объединяет три класса: Гидроидные(Hidrozoa), Сцифоидные(Scyphozoa) и Коралловые полипы(Anthozoa).

Вопрос №14.

Общая характеристика типа кишечнополостных.

Кишечнополостные ведут исключительно водныйи в большинстве случаев морской образ жизни. Всего около 9000 видов.

Радиальная симметрия. Ее порядок (4, 6 и.т.д.) определяется количеством органов. Несколько плоскостей симметрии. Все радиальносимметричные животные произошли от животных ведущих прикрепленный образ жизни. Это связано с тем, что в результате прикрепления все боковые органы находятся в одинаковых условиях и развиваются одинаково.

Кишечнополостные – двухслойные животные. В онтогенезе у них формируется два зародышевых листка ( экто- и энтодерма). Они разделены прослойкой мезоглеи.

При этом обычно считается, что тело кишечнополостных складывается из двух эпителиальных пластов: эпидермиса (наружных покровов) и гастродермиса (выстилки кишечной полости). Между двумя слоями клеток располагается желеобразная соединительнотканная прослойка, в состав которой входят волокна коллагена и сравнительно небольшое количество амебоидных и энтодермальных клеток.

Степень развития мезоглеи варьирует среди представителей группы. Особенно хорошо она развита у планктонных форм — медуз и гребневиков, у которых она берёт на себя опорную функцию. У этих форм отмечена тенденция к миграции мышечных, нервных и половых клеток из эпителиальных пластов в толщу соединительной ткани. Таким образом, многие процессы жизнедеятельности у кишечнополостных протекают на клеточном уровне.

В наиболее простом случае тело имеет вид открытого с одной стороны мешка, где ртом служит отверстие, окруженное щупальцами (через него же удаляются остатки пищи). По строению они могут соответствовать гаструле. Наиболее к ней близки сидячие полипы (колониальные). Свободноживущие испытывают сильное уплощение тела по направлению главной оси (медузы, одиночные животные).

Передвижение и нервная система.

Характерная особенность – наличие стрекательных клеток. Движение путем мускульных сокращений.

Кишечнополостных характеризует своеобразная нервная система, в основе которой лежит нервное сплетение (нервный плексус). Однако важно отметить, что планктонные формы наделены довольно разнообразными органами чувств, вокруг которых формируются скопления нервных клеток. Другой пример централизации нервной системы — концентрация нейронов вдоль гребных пластин гребневиков.

Размножение и развитие.

Большинство представителей размножается половым путём и обладает планктонными или ползающими личинками. Жизненный цикл значительной части стрекающих представляет собой метагенез: закономерное чередование полового и бесполого размножения.

Характерны две жизненные формы: сидячий мешковидный полип и свободноплавающая дисковидная медуза. Обе формы могут чередоваться в жизненном цикле одного и того же вида. Однако некоторые группы кишечнополостных не имеют медузоидного поколения или утратили жизненную форму полипа.Впервые появившаяся нервная система диффузного типа состоит из равномерно размещенных в геле нервных клеток, соединенных между собой отростками и образующих нервную сеть.

Размножение происходит как бесполым, так и половым способом. Незавершенное до конца бесполое размножение — почкование — приводит у ряда видов к образованию колоний. Многие кишечнополостные раздельнополые животные, но встречаются и гермафродиты. Оплодотворение осуществляется в воде, т. е. наружное. У подавляющего большинства видов развитие со свободноплавающей личинкой, имеющей реснички. У небольшого числа видов развитие прямое (гидра).

Разделяется на классы.

Гидрозои

Сцифоидные медузы

Коралловые полипы

Вопрос № 15.

Общая характеристика типа плоских червей.

К типу относится около 25 тыс. видов животных. Часть из них — свободноживущие хищники, обитающие в морях и пресных водоемах, другие — паразиты позвоночных животных и человека, вызывающие различные заболевания. Размеры тела червей — от долей миллиметра до 10 м. Тип включает три класса: Ресничные черви(Turbellaria), Сосальщики(Trematodes) и Ленточные черви(Cestoda).

Строение.

Тело плоское, его форма листовидная (у ресничных и сосальщиков) или лентовидная (у ленточных червей).

Впервые в животном мире у представителей этого типа развилась двусторонняя (билатеральная) симметрия тела, т. е. через тело можно провести только одну продольную плоскость симметрии, делящую его на две зеркально подобные части.

Кроме эктодермы и энтодермы они имеют еще средний зародышевый листок — мезодерму. Поэтому их считают первыми трехслойными животными. Наличие трех зародышевых листков дает основу для развития различных систем органов.

Стенку тела образует коленно-мускульный мешок — совокупность наружного однослойного эпителия и расположенных под ним нескольких слоев мышц — кольцевых, продольных, косых и спинно-брюшных. Поэтому тело плоских червей способно совершать сложные и разнообразные ( червеобразные) движения.

Полость тела отсутствует, так как пространство между стенкой тела и внутренними органами заполнено рыхлой массой клеток— паренхимой. Она выполняет опорную функцию и служит в качестве депо запасных питательных веществ, участвует в процессах обмена.

Кровеносная и дыхательная системы отсутствуют.

Пищеварительная система.

Пищеварительная система состоит из двух отделов: эктодермальной передней кишки, представленной ртом и мускулистой глоткой, способной у хищных ресничных червей выворачиваться наружу, проникать внутрь жертвы и высасывать ее содержимое, и слепо замкнутой энтодермальной средней кишки. У многих видов от главных участков средней кишки отходит множество слепых ответвлений, проникающих во все части тела и доставляющих им растворенные питательные вещества. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через рот.

Выделительная система.

Протонефридиального типа. Через выделительные поры выводится избыток воды и конечные продукты метаболизма (преимущественно мочевина). Эти канальцы заканчиваются ( или начинаются) в паренхиме звездчатой клеткой с пучком ресничек.

Нервная система.

Нервная система более концентрирована и представлена парным головным ганглием и отходящими от него продольными нервными стволами, соединенными кольцевыми перемычками. Нервные стволы образованы расположенными по всей его длине телами нервных клеток и их отростками. Такой тип организации нервной системы называется стволовым (по типу ортогона). У всех плоских червей развиты органы осязания, химического чувства, равновесия, а у свободноживущих — и зрения.

Развитие.

Плоские черви — гермафродиты (за редким исключением). Оплодотворение внутреннее, перекрестное. Кроме половых желез (яичников и семенников), развита сложная система половых протоков, дополнительных желез, обеспечивающих зиготу питательными веществами и материалом для формирования защитных яйцевых оболочек. У пресноводных ресничных червей развитие прямое, у морских — с планктонной личиночной стадией. У паразитических червей (сосальщиков и ленточных червей) циклы развития сложные с наличием одной или нескольких личиночных стадий и сменой нескольких хозяев.

Вопрос № 16.

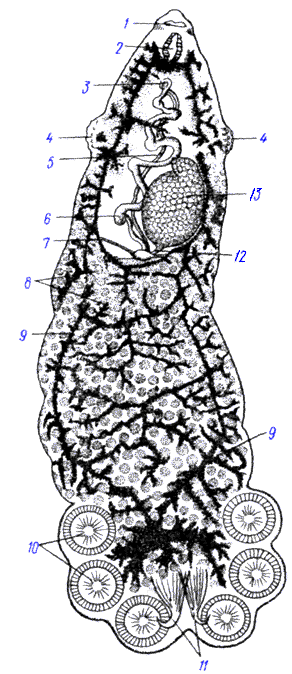

Общая характеристика класса трематод или сосальщиков (Trematodes).

Включает 4000 видов. Исключительно паразитарные формы, обитают во внутренних органах позвоночных и беспозвоночных животных.

Размеры.

Измеряются миллиметрами, но могут достигать 5 сантиметров.

Строение.

Форма тела чаще всего листовидная. Характерно наличие присосок. Присоски представляют собой блюдцеобразные ямки, окруженные мускульным валиком, организованным в сложную систему мышечных волокон. Обычно имеется одна присоска на переднем конце тела, в глубине нее располагается рот и одна на брюшной стороне.

Покров, тегумент, представлен погруженным эпителием, лишен ресничек. В ней имеются кутикулярные шипы. Верхний слой Тегумента – часть цитоплазмы клеток с большим количеством митохондрий и вакуолей, эти части клеток тонкими цитоплазматическими тяжами соединены с другой частью цитоплазмы клеток, в которой находится ядро. Верхний слой цитоплазмы подостлан базальной мембраной, под которой находятся мышцы (кольцевые и продольные соответственно). Паренхима устроена так же, как и у ресничных червей, ею заполнены промежутки между органами. Паренхима представляет собой рыхлую соединительную ткань, клетки которой соединены между собой своими же отростками. Паренхима является посредником в передаче продуктов пищеварения от кишечника к органам. Также она переносит продукты обмена и выполняет опорную функцию.

Пищеварительная система.

Рот переходит в мускульную эктодермальную глотку, далее узкий пищевод. Средняя кишка делится на две ветви, которые тянутся по бокам тела и заканчиваются слепо. У некоторых представителей кишечник ветвится многократно.

Нервная система.

Парный мозговой ганглий от которого отходят три пары продольных нервных стволов и нервы к присоске и переднему концу тела. Сильнее всего развиты брюшные стволы. Стволы соединены кольцевыми перемычками, за счет чего нервная система принимает вид организации по типу ортогона.

Органы чувств.

Развиты крайне слабо, у личинок присутствуют глазки и, иногда, кожные рецепторы.

Выделительная система.

Протонефридиального типа. Обычно состоит из пары главных собирательных каналов, от которых отходят многочисленные веточки, заканчивающиеся звездчатыми клетками. Главные каналы открываются на заднем конце тела в общий резервуар – мочевой пузырь, который открывается отверстием наружу.

Половая система.

В деталях вариативна. Рассмотрим половую систему на характерном примере ланцетовидной двууски. Мужской отдел образован двумя округлыми семенниками, лежащими позади брюшной присоски. От них идут вперед два семяпровода, сливающихся и образующих извитой семяизвергательный канал, который пронизывает мускульный совокупительный орган, способный выпячиваться из тела наружу. Он направлен своим концом в мешковидное выпячивание (внутрь), половую клоаку.

Яичник всегда один, иногда лежит несколько позади семенников. Короткий яйцевод отходит от него и ведет к небольшому мешочку – оотипу. По бокам тела лежат гроздевидные желточники с питательными веществами. Два их проток сходятся поперек тела к оотипу. От оотипа отходит короткий извитой канал – матка. Сначала канал идет назад, потом обратно и открывается рядом с совокупительным органом.

Матка наполнена оплодотворенными и развивающимися яйцами. Оотип сообщается с небольшим пузырьком, семяприемником, а также с лауреровым каналом (открывается на спинной стороне). Оотип окружен мелкими скорлуповыми железами.

Яйца попадают из яичника в оотип, где происходит оплодотворение. Осеменение посредством введения совокупительного органа в матку. Лауреров канал для выведения избыточного количества семени. Из желточников поступают питательные клетки с гликогеном в цитоплазме.

Каждое оплодотворенное яйцо окружается несколькими питательными клетками , затем плотной скорлупой ( скорлупа формируется за счет специальных гранул в желточных клетках).

Сформированное яйцо поступает в матку. Проходя по ней иногда осуществляет часть своего развития.

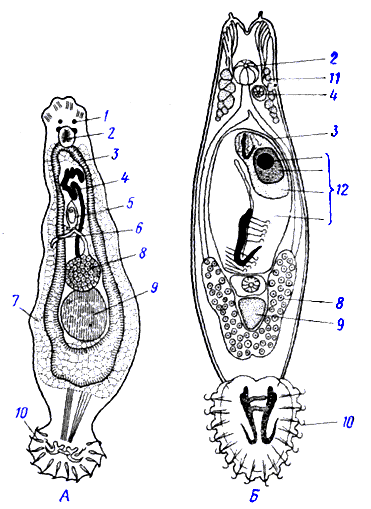

Размножение и жизненный цикл.

Со сменой хозяев и чередованием поколений. Гермафродитный половозрелый сосальщик (марита) паразитирует в кишечнике и в других внутренних органах позвоночных. Откладываемые им яйца выводятся с экскрементами. Для дальнейшего развития необходима вода. В воде из яйца выходит ресничная личинка (мирацидий). Покрыта мерцательным эпителием, снабжена двумя глазками, мозговым ганглием и парой протонефридиев. В задней части тела – особые зародышевые клетки (партеногенетические яйца, способные развиваться без оплодотворения). В передней трети тела большая железа, цитоплазма заполнена зернистым секретом, протоки открываются на вершине мускульного хоботка на переднем конце тела. Мирацидий не питается, живет за счет запасов гликогена. Далее попадает в тело брюхоного моллюска (промежуточного хозяина). С помощью хоботка мирацидий проникает в тело моллюска, в его внутренние органы. Секрет личиночной железы разрушает ткань хозяина, мирацидий сбрасывает реснички и превращается в спороцисту, неподвижный мешок. В нем яйца начинают дробится и образуются редии. У них имеется мешкообразный кишечник и отверстия, из которого выходят новые поколения зародышей, образовавшиеся из партеногенных яиц внутри редии.

Спороциста лопается, гибнет, редии выходят, но остаются в улитке. Из отдельных партеногенетических яиц развиваются новые личинки (церкарии, хвостатые личинки). Церкария похожа на мариту, имеет присоски, выделительную систему, вилообразный кишечник, мозговой ганглий. Главное отличие – наличие подвижного хвоста. У некоторых представителей имеются железы проникновения, иглы (стилеты), глазки.

Церкарий плавает в воде. Существуют два дальнейших пути развития.

Первый подразумевает наличие еще одного промежуточного хозяина (водные насекомые, моллюски, рыбы, головастики). С помощью стилета церкарии повреждают покровы хозяина и изливают в ранку секрет желез проникновения.

Церкарий отбрасывает иглу, хвост, покрывается тонкой оболочкой и инцистируется. Это покоящаяся стадия или метацеркарий. Дальнейшее развитие происходит в случае заглатывания второго промежуточного хозяина основным хозяином и его попадание в кишечник. Далее цикл повторяется.

Второй (намного менее распространенный) путь развития не предполагает наличие второго промежуточного хозяина. Церкарии выходят из улитки, оседают на дно, выносятся на берег и там инцистируются, сохраняя свою жизнеспособность на некоторое время. Такая стадия называется адолескарий. Далее адолескарий заглатывается и цикл повторяется.

Классификация.

Класс сосальщиков делится на два подкласса: двууски и аспидогастры.

Вопрос № 17

Трематоды человека. Циклы развития Fasciola hepatica (печеночный сосальщик), Dicrocoelium lanceatum (ланцетовидный сосальщик), Opisthorchis felineus, Schistosoma, Alaria.

Личинки сосальщиков (терматод)

Мирацидий – первая личиночная стадия большинства трематод.

Спороциста – вторая личиночная стадия трематод, способная к партеногенезу.

Редия – третья личиночная стадия трематод, способная к партеногенезу.

Церкарий – четвертая личиночная стадия трематод.

Адолескарий, метоцеркарий – пятая личиночная стадия трематод, способная вызывать заболевание при попадании в тело окончательного хозяина.

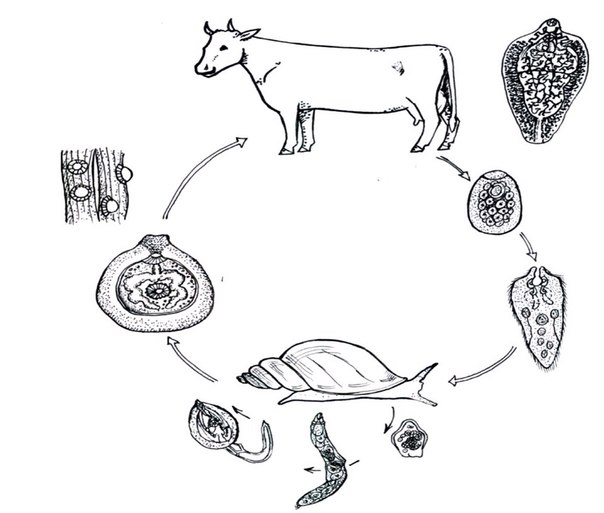

Цикл развития печеночного сосальщика.

Фасциола (Fasciola hepatica) паразитирует в желчных протоках печени мелкого и крупного рогатого скота, реже в печени других животных или человека, вызывая заболевание фасциолез, и выделяет огромное количество яиц. Из печени яйца через желчный проток попадают в кишечник, а оттуда вместе с фекалиями выбрасываются наружу. Дальнейшее развитие получают те яйца, которые попадают в воду. В воде, при благоприятных условиях, в яйце формируется личинка мирацидий, который покидает яйцо и свободно плавает при помощи ресничек, расположенных по всему телу. Находит промежуточного хозяина – малого прудовика (Lymnaea truncatula) – и нападает на него. Промежуточными хозяевами фасциол могут быть, кроме малого прудовика, другие виды моллюсков. Попав в печень прудовика, мирацидий сбрасывает свой ресничный покров и превращается в спороцисту мешковидной формы. По прошествии 15—30 дней внутри спороцисты путем партеногенеза формируются редии — про-

долговатые образования, снабженные ртом, глоткой и слепо заканчивающимся кишечником. Редии прорывают оболочку спороцисты и выходят из нее, оставаясь в органах моллюска.

Рис.

. Цикл развития печеночного сосальщика.

Рис.

. Цикл развития печеночного сосальщика.

А - дефинитивный хозяин, Б –промежуточный хозяин (малый прудовик), 1- яйцо, 2-

мирацидий, 3- спороциста, 4- редия, 5- церкарий, 6- адолескарий.

Из одной спороцисты путем бесполого деления (партеногенеза) образует-ся 5—15 редий, каждая из которых может дать новое поколение личинок (дочерних редий). Редии продолжают свой рост и через 35—40 дней формируют до 15—20 церкариев, снабженных двумя присосками, длинным хвостом и разветвленным кишечником (по форме они похожи на головастиков). Срок развития от мирацидия до церкария в теле моллюска исчисляется 50—80 днями. Достигнув определенного возраста, церкарии выходят из организма моллюска через его ротовое отверстие и начинают плавать в воде, используя для

этого свой хвост. Число церкариев у одного зараженного моллюска может достигать 600—800. Из моллюска они обычно выходят в течение нескольких недель.

Таким образом, полное развитие фасциолы представляется в следующем виде:

во внешней среде

1) яйцо

2) мирацидий

затем у моллюска

3) спороциста

4) редии

5) церкарии

На цикл развития от яйца до церкария во временных, хорошо прогреваемых водоемах (лужи, небольшие болотца, выемки от копыт скота) в теплый период года требуется 70—140 дней.

Через несколько часов, после выхода из моллюска, церкарии отбрасывают хвостик, выделяют клейкий, застывающий секрет и покрываются твердой коричневатой капсулой (инцистируются). Часть церкариев прикрепляются к листьям и стеблям растений, а остальные свободно плавают на поверхности воды. В этой стадии развития паразиты называются адолескариями. Циста адолескария толстая и состоит из двух оболочек. В ней содержится подвижный зародыш фасциолы с хорошо выраженными ротовой и брюшной присосками, разветвленным кишечником.

На зараженных пастбищах животные проглатывают адолескариев, когда пьют воду из луж и канав или поедают траву. В кишечнике животного оболочка адолескариев растворяется и зародыши попадают в печень и там развиваются в половозрелые формы фасциол.

Фасциолы проникают в желчные ходы двумя путями.

Часть личинок внедряется в слизистую оболочку кишечника, в кишечные вены и через воротную вену продвигается в печень. Оказавшись в сосудах с малым диаметром, молодые фасциолы не могут двигаться дальше; они пробуравливают сосудистую стенку, затем печеночную ткань и спустя несколько недель проникают в желчные ходы.

Другая часть личинок проходит через стенку кишечника в брюшную полость, а затем через капсулу печени в желчные ходы.

Для полного развития фасциолы в печени рогатого скота требуется 3— 4 месяца, после чего паразит превращается в половозрелую форму, начинает продуцировать яйца и может сохраняться в организме животного 5 лет и более.

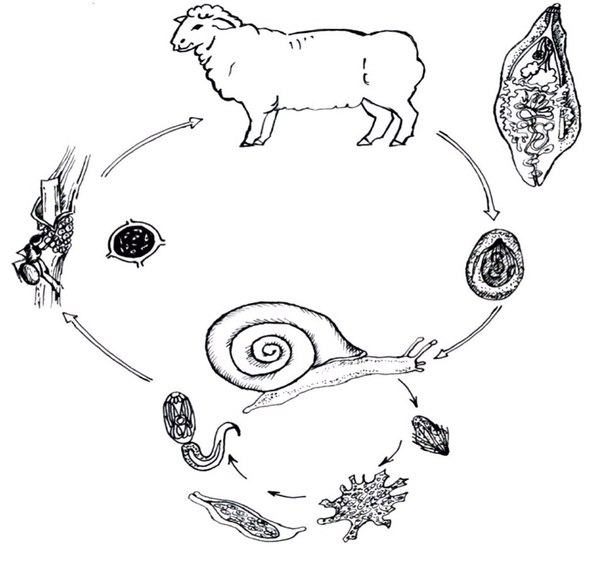

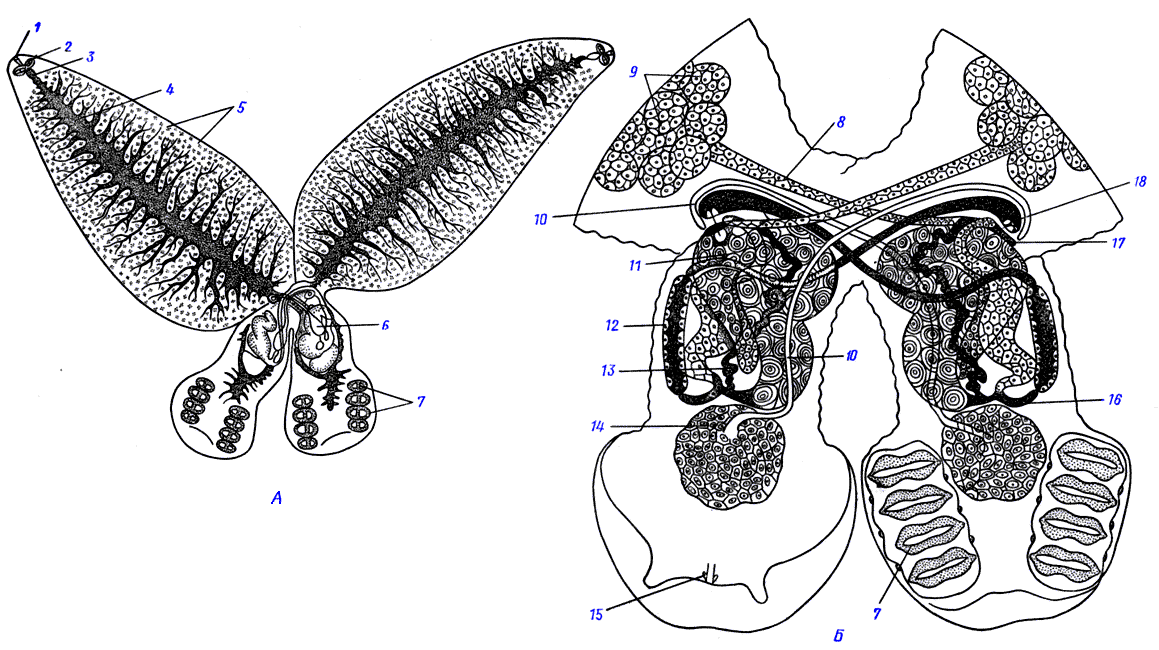

Цикл развития Ланцетовидного сосальщика.

Ланцетовидный сосальщик (Dicrocoelium lanceatum) – паразит печени крупного рогатого скота, овец, коз и других животных, иногда встречается и у человека, вызывая заболевание дикроцелиоз. Он значительно меньше печеночного сосальщика. Дикроцелии развиваются с помощью промежуточных хозяев – сухопутных моллюсков более 40 видов различных родов: Hellica crenimargo и др., слизней и муравьев (более 20 видов из рода Formica).

Половозрелые трематоды откладывают в желчных протоках печени и желчном пузыре яйца, которые вместе с желчью попадают в кишечник, а затем с калом выбрасываются наружу.

Эти яйца заключают сформированный мирацидий, который в отличие от мирацидиев фасциол не выходит во внешнюю среду, а вместе с яйцом проглатывается моллюсками.

В кишечнике моллюска мирацидий покидает яйцо и мигрирует в печень, где он теряет ресничный покров и превращается в материнскую спороцисту, внутри которой партеногенетически развиваются дочерние спороцисты. После появления дочерних спороцист, редуцируются материнские спороцисты, а в дочерних формируются церкарии.

После созревания они покидают спороцисту и мигрируют в легкие моллюска, а оттуда — в его дыхательную полость.

Здесь каждый церкарий инцистируется, а затем все они концентрируются в группы по 100—300 экземпляров, именуемые слизистыми комочками, выбрасываются через дыхательное отверстие наружу, попадают на растения или другие предметы и приклеиваются к ним.

Срок развития в моллюсках продолжается от 82 дней до 5 месяцев. Слизистые комочки с церкариями уносятся муравьями и поедаются в муравейниках.

В теле муравьев через 26—62 дня церкарии превращаются в метацеркариев, некоторые из них могут внедряться в подглоточный ганглий, иннервирующий челюстной аппарат насекомого. У муравья нарушается функция нервной системы и, следовательно, нормальная работа челюстей. При понижении

температуры окружающей среды, муравьи, захватывая листочки, не могут разжать челюсти - наступает состояние оцепенения. Это происходит утром, вечером и в пасмурную погоду в течение дня.

Животные заражаются дикроцелиозом, проглатывая вместе с травой муравьев, содержащих инцистированных метацеркариев.

Метацеркарии из кишечника через дивертикул желчного протока в двенадцатиперстной кишке мигрируют сначала в главный желчный проток, а затем в мелкие. По мере роста они вновь спускаются в крупные желчные протоки, в которых достигают половой зрелости и начинают выделять яйца. Срок развития дикроцелий в организме овец при экспериментальном заражении равен 72—85 дням

.

Рис. 4. Цикл развития ланцетовидного сосальщика.

А- окончательный хозяин, Б- 1-й промежуточный хозяин, С – 2-ой промежуточный

хозяин, 1- яйцо с мирацидием, 2- мирацидий, 3- спороциста, 4- дочерняя спороциста, 5- цер-

карий, 6- метацеркарий.

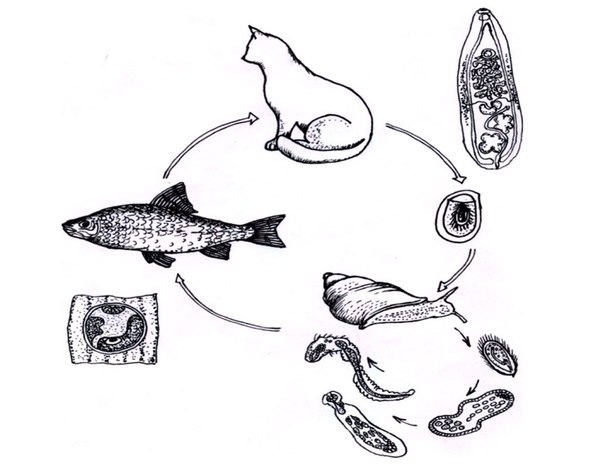

Цикл развития кошачьего сосальщика.

Кошачий сосальщик (Opisthorchis felineus) паразитирует в печени кошек, собак, вызывая заболевание описторхоз. Имеет двух промежуточных хозяев.

Яйца Opisthorchis felineus попадающие в воду, имеют сформировавшегося мирацидия, который не вылупляется из яйцевых оболочек. Выход мирацидия из яйца происходит лишь в кишечнике промежуточного хозяина — пресноводного моллюска Вуthinia lеасhi. Мирацидий проникает через кишечную стенку в полость тела моллюска, где превращается в спороцисту. Примерно через месяц из спороцисты партеногенетически образуются редии, в которых начинают развиваться церкарии. Затем, примерно через 2 месяца, церкарии покидают организм моллюска и плавают близ дна водоема.

Такие церкарии нападают на дополнительных хозяев — пресноводных рыб (различные виды сем. Карповые), проникают через их кожные покровы в мышечную и соединительную ткани, где инцистируются и превращаются в метацеркариев, достигающих инвазионной стадии лишь через 6 недель.

Заражение дефинитивных хозяев описторхозом происходит при поедании сырой, слабомороженой или вяленой рыбы, инвазированной метацеркариями этого паразита. Проглоченные вместе с рыбой метацеркарии освобождаются из цист и проникают в желчные ходы печени не гематогенным путем, а через желчный проток. Уже через 5 часов после заражения можно обнаружить метацеркариев в желчных ходах печени дефинитивных хозяев. Здесь паразиты останавливаются, растут и через 3—4 недели достигают половой зрелости. Таким образом, весь цикл развития от яйца до половозрелой стадии длится 4—4,5 месяца.

Р ис.

Цикл развития кошачьего сосальщика.

ис.

Цикл развития кошачьего сосальщика.

А- окончательный хозяин, В- 1-й промежуточный хозяин, С- 2-й промежуточный хо-

зяин, 1- яйцо с мирацидием, 2- мирацидий, 3- спороциста, 4- редия, 5- церкарий, 6- метацер-

карий.

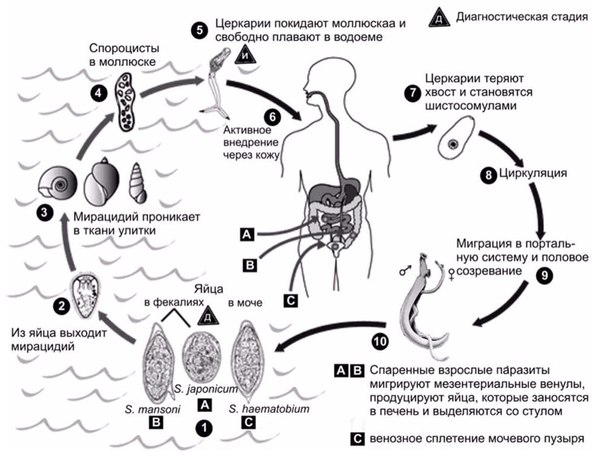

Кровяные сосальщики (Schistosoma haematobium, S. mansoni и S. japonicum)

Schistosoma haematobium — Кровяная шистосома. Паразитирует в кровеносных сосудах мочевого пузыря.

Schistosoma mansoni — Шистосома Мансона. Паразитирует в венах толстого кишечника и брюшной полости.

Schistosoma japonicum – Японская шистосома. Паразитирует в венах толстого кишечника и брюшной полости.

Половозрелые особи локализованы в венах брюшной полости человека. После оплодотворения самки откладывают яйца в просвет мелких сосудов стенок полых органов (мочевого пузыря, кишечника и др.). Яйца имеют острые шипы, а зародыш выделяет протеолитические ферменты, с помощью которых яйца продвигаются через ткани в просвет органа. Для дальнейшего развития они попадают в воду и развиваются в теле моллюсков. Церкарии выходят из моллюсков, плавают в воде и активно внедряются в кожу или слизистые оболочки человека при купании, работе в воде (на рисовых полях и др.), питье воды из открытых водоемов. Одежда не препятствует проникновению церкариев. Проникшие в организм церкарии по лимфатическим и кровеносным сосудам попадают в правое предсердие, правый желудочек сердца, затем в легкие, далее – в вены брыжейки, стенок толстого кишечника, мочеполовой системы. У человека могут паразитировать и некоторые другие виды шистосом (S. intercalatum). В умеренном климате церкарии шистосом водоплавающих птиц (уток, чаек) могут вызывать у человека шистосомозные дерматиты.

Кровяная двууска (Schistosoma haematobium)

Возбудитель урогенитального шистосомоза (бильгарциоза). Заболевание распространено в Африке, (пойма Нила), странах Ближнего Востока, Центральной̆ и Южной Америки. Морфологические особенности: раздельнополость, длина тела самца 10-15 мм, самки – до 20 мм. Тело покрыто шипами.

Самец несколько короче, но шире самки. Его брюшная сторона образует большой желоб, в котором находится самка. Встречаются всегда парой. Характерны овальные большие яйца без крышечки и с шипом.

Цикл развития.

промежуточные хозяева – пресноводные легочные моллюски родов Bullinus, Physopsis.

Основные хозяева – человек и обезьяны.

Взрослые особи живут в организме человека до 40 лет и локализуются в крупных венозных стволах брюшной полости человека и венах малого таза, преимущественно мочевого пузыря, матки, верхней части влагалища. Половозрелая самка продуцирует до 300 яиц в сутки, откладывая их в сосудах стенки мочевого пузыря и задней кишки которые выделяются во внешнюю среду с мочой.

В воде из яиц выходят мирацидии и внедряются в моллюсков. Развившиеся в них церкарии выходят в воду и внедряются в кровь человека через кожу при купании или работе на рисовых плантациях.

Шистозоматоз очень тяжелое и опасное заболевание. Приводит к воспалению моче, язвам, кровавой моче. Образуются камни мочевого пузыря. Разрастания ткани приводят к возникновению злокачественных опухолей.

Профилактика.

Борьба с моллюсками.

Schistosoma mansoni, шистосома Мансона.

Возбудитель кишечного шистосомоза (бильгарциоза).

Заболевание распространено в Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Америке и

на островах Карибского моря.

Морфологические особенности.

размеры самца – до 10 мм, самки – до 15 мм, более крупные шипы на кутикуле.

Цикл развития.

Основные хозяева – человек, крупный̆ рогатый скот, собаки, грызуны;

Промежуточные хозяева – моллюски родов Planorbis, Phisopsis и др.

Половозрелые особи локализованы в мезентеральных венах. Яйца откладывают в мелких венах кишечника, откуда они проходят в полость кишки и с фекалиями попадают во внешнюю среду.

Средняя продолжительность жизни взрослых паразитов в организме человека 8 – 30 лет.

Японская шистосома (Schistosoma japonicum).

Возбудитель японского шистосомоза (бильгарциоза, болезни Катаяма). Заболевание распространено в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Филиппины, Индонезия).

Морфологические особенности.

Гладкая поверхность тела (отсутствие шипов). Размеры тела самца – до 20 мм, самки – до 26 мм

Цикла развития.

Основные хозяева – человек, дикие и домашние млекопитающие (обезьяны, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, крысы, собаки и др.).

Промежуточные хозяева – моллюски рода Oncomelania. Пары гельминтов постоянно остаются на месте и продуцируют до 5 000 яиц в сутки. Локализация – воротная и мезентеральные вены.

Alaria Alata.

Цикл развития.

Находясь в кишечнике, половозрелый червь откладывает яйца. Яйца паразита должны

попасть в воду, так как его промежуточные хозяева — водные моллюски катушки

(Planorbis). Развитие в моллюсках: церкарии начинают выделяться из моллюска через

месяц или два (в зависимости от температуры внешней среды) с момента заражения их

мирацидием. Дополнительные хозяева алярии — лягушки и другие амфибии в их

личиночной и во взрослой стадии. Церкарии внедряются обычно в тело головастика и

развиваются в нем в метацеркарии. Когда головастики превращаются в лягушек, личинки

паразита остаются в их теле. Таким образом осуществляется выход личинок паразита из

воды на сушу. Когда лягушка, зараженная личинками алярии, будет съедена

окончательным хозяином, лисицей, например, в теле последнего развивается взрослая

алярия. Но возможен и другой путь заражения окончательного хозяина паразитом.

Зараженная лягушка может быть съедена другим животным, не являющимся

окончательным хозяином алярии, например змеей, ежом, хищной птицей и т. д. Попав в

организм этих животных, личинки алярий не погибают там. Освободившись после

переваривания из тела лягушки, личинки внедряются сквозь стенки кишечника нового

х озяина

и, проникнув в ткани различных органов

(главным образом в подкожную

озяина

и, проникнув в ткани различных органов

(главным образом в подкожную

клетчатку), оседают здесь, оставаясь долгое время жизнеспособными. Как только такое

животное будет съедено хищником — окончательным хозяином алярий (собакой,

волком, лисицей и т. д.), личинка в его организме разовьется во взрослого червя.

Цикл развития: основные хозяева – человек и различные млекопитающие, промежуточные

хозяева – несколько видов пресноводных моллюсков

Схема цикла развития

Схема цикла развития возбудителей шистосомозов

Стадии жизненного цикла: марита – яйцо – мирацидий – спороциста I порядка – спороциста II порядка –

церкарий.

Вопрос №17а.

Общая характеристика класса ресничные черви (Turbellaria).

Внешний вид и покровы.

Тело ресничных червей вытянутое в длину, листовидное. Размеры варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Тело бесцветное или белого цвета. Чаще всего ресничные черви окрашены в различные цвета зернами пигмента, залегающего в коже. Типичными представителями являются планарии.

Тело покрыто однослойным мерцательным эпителием. В покровах имеются кожные железы, разбросанные по всему телу или собранные в комплексы. Представляют интерес разновидность кожных желез — рабдитные клетки, в которых находятся преломляющие свет палочки рабдиты. Они лежат перпендикулярно к поверхности тела. При раздражении животного рабдиты выбрасываются наружу и сильно разбухают. В результате на поверхности червя образуется слизь, возможно играющая защитную роль.

Кожно-мускульный мешок.