- •1.Самореплицирующиеся молекулы. Естественный отбор самореплицирующихся молекул. Значение возникновения мембранных структур в эволюции клетки.

- •2.Нуклеиновые кислоты. Строение азотистых оснований. Пуриновые и пиримидиновые основания. Строение нуклеозидов и нуклеотидов

- •3.Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. Явление трансформации у бактерий. Эксперименты Эйвери, Мак-Леонда и Мак-Карти.

- •4. Модель днк Уотсона и Крика

- •5. Вращение связей между атомами, формирующими сахарофосфатный остов днк и свободное вращение с-1/-n-гликозидной связи – основа структурных вариаций в днк. Cин- и анти-конформации.

- •6.Альтернативные двухспиральные структуры днк. Параметры b-, a- и z-форм днк.

- •7. Положение атомов n7,o6,n6в пуринах – положение Хугстена. Хугстеновское спаривание – основа формирования триплексов днк(н-днк).

- •8. Явление суперспирализации днк. Образование супервитков в концевых молекулах днк – основа формирования третичной структуры.

- •9. Регуляция топологии днк in vivo. Днк-топоизомеразы. Классификация днк-топоизомераз.

- •11. Характеристика волокон хроматина диаметром 10 нм и 30 нм. Мономерная нуклеосома. Структурирующая роль гистонов в организации генома эукариот.

- •12. Классификация гистонов. Эволюционная стабильность гистонов н3 и н4. Роль оснóвных n-концевых «хвостов» гистонов в конденсации днк.

- •13. Первый уровень упоковки днк в хромосомею Минимальная нуклеосома( нуклеосомный кор). Нуклеосома. Гистон-ацетилтрансфераза нат.

- •15. Доказательство полуконсервативного способа репликации днк. Эксперимент Месельсона и Сталя. Репликативная вилка. Одно- и двунаправленная репликация.

- •16. Типы репликации. Репликация кольцевых днк с образованием глазка. -структура. Репликация по типу катящегося кольца (репликация днк фагов м13, х174, ). Репликация с образованием d-петель.

- •18.Локус oriC – точка начала репликации. Структура локуса oriC. Предзатравочный комплекс. Роль белков dnaА, hu, dnaС и dnaВ в формировании предзатравочного комплекса.

- •19. Регуляция инициации репликации днк e. Coli. Dam-метилаза. Последовательности gatc. Терминация репликации.

- •20. Множественность точек начала репликации у эукариот. «Лицензирование» как механизм контроля согласованной активация точек начала репликации.

- •21.Точки начала репликации Saccharomyces cerevisiae. Аrs-элементы. Консервативные последовательности в составе ars-элементов.

- •23. Сборка предрепликационного комплекса. Комплекс днк-полимераза /праймаза. Инициаторная днк. Процессивный синтез днк с участием днк-полимеразы .

- •24. Системы рестрикции и модификации. Уникальный тип метилирования днк прокариот. Представление о метилированных, полуметилированных и неметилированных сайтах. Явление рестрикции днк.

- •25. Рестриктазы типа 2(класс 1). Характеристика рестриктазы Eco r1. Природа сайтов узнавания и рестрикции. «Липкие» и «тупые» концы.

- •26. Молекулярная основа мутаций. Точечные мутации. Транзиции и трансверсии. Горячие точки. Молчащие мутации. Нейтральные мутации.

- •27. Причины мутаций. Таутомерные формы оснований. Дезаминирование оснований. Апуринизация днк. Алкилирующие агенты.

- •28. Действие физических факторов (влияние на равновесие амино – имино-форм). Ошибки днк-полимеразы, связанные с включением аналогов природных нуклеотидов.

- •29. Система коррекции несоответствий спаривания оснований. Роль последовательностей gatc в mismatch репарации.

- •30. Эксцизионная репарация оснований. Ар-сайты. Днк-гликозилазы. Удаление урацила и тимина. Субстратная специфичность днк-гликозилаз ung, hGmug1, tdg и mbd4 человека.

- •31. Эксцизионная репарация нуклеотидов. Удаление пиримидиновых димеров. Нуклеаза авс (авс-эксцинуклеаза). Компоненты авс-эксцинуклеазы – белки UvrА, UvrB, UvrC. UvrD-геликаза.

- •33. Репарация, включающая рекомбинацию. Sos-ответ. Понятие sos-генов. Ферменты и белки sos-репарации. Белки RecA и LexA.

- •35.Строение информационных рнк. Строение информационных рнк прокариот. Лидерные, трейлерные и кодирующие участки. Полицистронность иРнк прокариот.

- •36. Строение иРнк эукариот. Структурные элементы иРнк эукариот. Полиаденилирование и кэпирование иРнк. Структура кэпов. Метилирование кэпов.

- •37.Специфические участки взаимодействия рнк-полимераз с днк. Структура промоторов. Стартовая точка, положения по ходу транскрипции и положения против хода транскрипции. Блок Прибнова и –35-блок.

- •38. Классификация рнк-полимераз эукариот.

- •39. Промоторы эукариот. Блок Хогнесса. –70-блок.

- •40.Закрытый и открытый двойные комплексы. Тройной комплекс. Роль σ-фактора.

- •41. Терминация транскрипции. Ρ-зависимые и ρ-независимые терминаторы.

- •42. Прерывистость генов э. Процессинг и сплайсинг транскриптов рнк-полимеразы II.

- •43. Интроны, подчиняющиеся «правилу gu/ag». Донор сплайсинга и акцептор сплайсинга. Точка ветвления интрона. Малые ядерные рнк (мяРнк) и сплайсисома.

- •44.Процессинг транскриптов, синтезируемых рнк-полимеразой III.

- •45. Механизм сплайсинга тРнк. ТРнк-лигаза.

- •47. Представления об интронах группы I как о рибозимах. Самосплайсинг рРнк Tetrahymena thermophila.

- •48. Интроны группы II – второй класс самосплайсирующихся интронов. Явление рнк-интерференции и редактирование рнк.

- •49. Экспериментальная расшифровка генетического кода. Синтетические олигонуклеотиды. Метод связывания рибосом.

- •50. Периодические сополимеры Кораны. Установление значения терминирующих кодонов.

- •51. Строение тРнк. Пространственная l-форма тРнк. Минорные компоненты тРнк.

- •52. Гипотеза «качаний».

- •53. Активация аминокислот. Активные центры в аминоацил-тРнк-синтетазах. Аминоацил-тРнк-синтетазы – самокорректирующие ферменты.

- •54.Стадии активации ак.

- •55. Инициация трансляции. Инициаторные тРнк прокариот. Факторы инициации прокариот.

- •56. Элонгация. Факторы элонгации. Образование пептидной связи.

- •57. Терминация синтеза полипептидных цепей. Терминирующие кодоны. Rf-1 и rf-2 – белковые факторы терминации. Фактор терминации rf-3.

- •58. Перепрограммирование трансляции. Включение Se-цистеина как один из механизмов перекодирования трансляции. Уникальность структуры тРнкSeс п. И э.

- •59. Явление транс-трансляции. Бактериальная тм-рнк. Совмещение свойств транспортной и матричной рнк в тмРнк.

- •60. Методы промышленной микробиологии. Суперпродукция лизина.

- •61. Представления о принципах генетической рекомбинации с использованием подвижных генетических элементов.

- •62. Способы соединения фрагментов днк invitro. Метод линкеров. Коннекторный метод.

- •63.Понятие вектора. Векторы в генетической инженерии. Свойства «идеального» вектора.

- •64. Плазмиды, классификация плазмид. Структура сайтов рестрикции эндонуклеаз типа II. «Тупые» и «липкие» концы.

- •65. Трансформация, трансфекция, клонирование.

- •66. Способы получения днк для клонирования.

1.Самореплицирующиеся молекулы. Естественный отбор самореплицирующихся молекул. Значение возникновения мембранных структур в эволюции клетки

2.Нуклеиновые кислоты. Строение азотистых оснований. Пуриновые и пиримидиновые основания. Строение нуклеозидов и нуклеотидов

3.Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. Явление трансформации у бактерий. Эксперименты Эйвери, Мак-Леонда и Мак-Карти.

4. Модель ДНК Уотсона и Крика

5. Вращение связей между атомами, формирующими сахарофосфатный остов ДНК и свободное вращение С-1/-N-гликозидной связи – основа структурных вариаций в ДНК. Cин- и анти-конформации.

6.Альтернативные двухспиральные структуры ДНК. Параметры B-, A- и Z-форм ДНК.

7. Положение атомов N7,O6,N6в пуринах – положение Хугстена. Хугстеновское спаривание – основа формирования триплексов ДНК(Н-ДНК).

. Явление суперспирализации ДНК. Образование супервитков в концевых молекулах ДНК – основа формирования третичной структуры.

9. Регуляция топологии ДНК in vivo. ДНК-топоизомеразы. Классификация ДНК-топоизомераз

10.Организация бактериального генома. Нуклеоид. Роль белков HU и H в компактизации ДНК E. coli и их краткая характеристика. Вспомогательная функция полиаминов, белков HLP1 и Р в конденсации ДНК бактерий.

11. Характеристика волокон хроматина диаметром 10 нм и 30 нм. Мономерная нуклеосома. Структурирующая роль гистонов в организации генома эукариот.

12. Классификация гистонов. Эволюционная стабильность гистонов Н3 и Н4. Роль оснóвных N-концевых «хвостов» гистонов в конденсации ДНК.

13. Первый уровень упоковки ДНК в хромосомею Минимальная нуклеосома( нуклеосомный кор). Нуклеосома. Гистон-ацетилтрансфераза НАТ.

14. Значение ацетилирования в регуляции процессов сборки нуклеосом de novo. Сайты модификации N-концевых последовательностей гистонов Н3 и Н4 с участием цитоплазматической гистон-ацетилтрансферазы HAT1

15. Доказательство полуконсервативного способа репликации ДНК. Эксперимент Месельсона и Сталя. Репликативная вилка. Одно- и двунаправленная репликация.

16. Типы репликации. Репликация кольцевых ДНК с образованием глазка. -структура. Репликация по типу катящегося кольца (репликация ДНК фагов М13, Х174, ). Репликация с образованием D-петель.

17. ДНК-полимеразы E. coli (I, II, III, IV и V). Сравнительная характеристика ДНК-полимераз. ДНК-полимераза III – основной фермент репликации. Понятие процессивности.

18.Локус oriC – точка начала репликации. Структура локуса oriC. Предзатравочный комплекс. Роль белков dnaА, HU, dnaС и dnaВ в формировании предзатравочного комплекса.

19. Регуляция инициации репликации ДНК E. coli. Dam-метилаза. Последовательности GATC. Терминация репликации.

20. Множественность точек начала репликации у эукариот. «Лицензирование» как механизм контроля согласованной активация точек начала репликации.

21.Точки начала репликации Saccharomyces cerevisiae. АRS-элементы. Консервативные последовательности в составе ARS-элементов.

22. ARS-кор, как основная (базовая) последовательность ARS-элементов. Белки ORC – основа формирования предрепликационных комплексов.

23. Сборка предрепликационного комплекса. Комплекс ДНК-полимераза /праймаза. Инициаторная ДНК. Процессивный синтез ДНК с участием ДНК-полимеразы .

24. Системы рестрикции и модификации. Уникальный тип метилирования ДНК прокариот. Представление о метилированных, полуметилированных и неметилированных сайтах. Явление рестрикции ДНК.

25. Рестриктазы типа 2(класс 1). Характеристика рестриктазы Eco R1. Природа сайтов узнавания и рестрикции. «Липкие» и «тупые» концы.

26. Молекулярная основа мутаций. Точечные мутации. Транзиции и трансверсии. Горячие точки. Молчащие мутации. Нейтральные мутации.

26. Молекулярная основа мутаций. Точечные мутации. Транзиции и трансверсии. Горячие точки. Молчащие мутации. Нейтральные мутации.

27. Причины мутаций. Таутомерные формы оснований. Дезаминирование оснований. Апуринизация ДНК. Алкилирующие агенты.

28. Действие физических факторов (влияние на равновесие амино – имино-форм). Ошибки ДНК-полимеразы, связанные с включением аналогов природных нуклеотидов.

29. Система коррекции несоответствий спаривания оснований. Роль последовательностей GATC в mismatch репарации.

30. Эксцизионная репарация оснований. АР-сайты. ДНК-гликозилазы. Удаление урацила и тимина. Субстратная специфичность ДНК-гликозилаз UNG, hGMUG1, TDG и MBD4 человека.

31. Эксцизионная репарация нуклеотидов. Удаление пиримидиновых димеров. Нуклеаза АВС (АВС-эксцинуклеаза). Компоненты АВС-эксцинуклеазы – белки UvrА, UvrB, UvrC. UvrD-геликаза.

32. Прямая репарация (обращение повреждений) ДНК. Механизмы обращения повреждений. О6-метилгуанин-ДНК-метилтрасфераза. Прямая репарация 1-метиладенина и 3-метилцитозина. Белок AlkB – a-кетоглутарат-Fe2+-зависимая диоксигеназа.

33. Репарация, включающая рекомбинацию. SOS-ответ. Понятие SOS-генов. Ферменты и белки SOS-репарации. Белки RecA и LexA.

34. Концепция информационной РНК. Концепция РНК-посредника Ф. Жакоба и Ж. Моно. иРНК – наиболее короткоживущая форма рибонуклеиновых кислот. Функциональное и химическое время полужизни информационных РНК

35.Строение информационных РНК. Строение информационных РНК прокариот. Лидерные, трейлерные и кодирующие участки. Полицистронность иРНК прокариот.

36. Строение иРНК эукариот. Структурные элементы иРНК эукариот. Полиаденилирование и кэпирование иРНК. Структура кэпов. Метилирование кэпов.

37.Специфические участки взаимодействия РНК-полимераз с ДНК. Структура промоторов. Стартовая точка, положения по ходу транскрипции и положения против хода транскрипции. Блок Прибнова и –35-блок.

38. Классификация РНК-полимераз эукариот

39. Промоторы эукариот. Блок Хогнесса. –70-блок.

40.Закрытый и открытый двойные комплексы. Тройной комплекс. Роль σ-фактора.

41. Терминация транскрипции. ρ-зависимые и ρ-независимые терминаторы.

42. Прерывистость генов Э. Процессинг и сплайсинг транскриптов РНК-полимеразы II.

43. Интроны, подчиняющиеся «правилу GU/AG». Донор сплайсинга и акцептор сплайсинга. Точка ветвления интрона. Малые ядерные РНК (мяРНК) и сплайсисома

44.Процессинг транскриптов, синтезируемых РНК-полимеразой III.

45. Механизм сплайсинга тРНК. тРНК-лигаза.

46. Процессинг транскриптов РНК-полимеразы I. Наружные (НТС) и внутренние (ВТС) транскрибируемые спейсеры. Специфические малые ядрышковые РНК C/D и Н/АСА в реакциях 2′-О-метилирования и псевдоуридилирования рРНК

47. Представления об интронах группы I как о рибозимах. Самосплайсинг рРНК Tetrahymena thermophila.

48. Интроны группы II – второй класс самосплайсирующихся интронов. Явление РНК-интерференции и редактирование РНК.

49. Экспериментальная расшифровка генетического кода. Синтетические олигонуклеотиды. Метод связывания рибосом.

50. Периодические сополимеры Кораны. Установление значения терминирующих кодонов.

51. Строение тРНК. Пространственная L-форма тРНК. Минорные компоненты тРНК.

52. Гипотеза «качаний».

53. Активация аминокислот. Активные центры в аминоацил-тРНК-синтетазах. Аминоацил-тРНК-синтетазы – самокорректирующие ферменты.

54.Стадии активации АК.

55. Инициация трансляции. Инициаторные тРНК прокариот. Факторы инициации прокариот.

56. Элонгация. Факторы элонгации. Образование пептидной связи.

57. Терминация синтеза полипептидных цепей. Терминирующие кодоны. RF-1 и RF-2 – белковые факторы терминации. Фактор терминации RF-3

58. Перепрограммирование трансляции. Включение Se-цистеина как один из механизмов перекодирования трансляции. Уникальность структуры тРНКSeс П. и Э.

59. Явление транс-трансляции. Бактериальная тм-РНК. Совмещение свойств транспортной и матричной РНК в тмРНК.

60. Методы промышленной микробиологии. Суперпродукция лизина.

61. Представления о принципах генетической рекомбинации с использованием подвижных генетических элементов.

62. Способы соединения фрагментов ДНК invitro. Метод линкеров. Коннекторный метод.

63.Понятие вектора. Векторы в генетической инженерии. Свойства «идеального» вектора.

64. Плазмиды, классификация плазмид. Структура сайтов рестрикции эндонуклеаз типа II. «Тупые» и «липкие» концы.

65. Трансформация, трансфекция, клонирование.

66. Способы получения ДНК для клонирования

1.Самореплицирующиеся молекулы. Естественный отбор самореплицирующихся молекул. Значение возникновения мембранных структур в эволюции клетки.

Пространственная трехмерная укладка полинуклеотида не может не влиять на его стабильность и на способность реплицироваться, поэтому не все молекулы в реплицирующейся смеси одинаково успешно смогут размножаться. Реплицирующиеся молекулы РНК подвержены своеобразному естественному отбору, в результате которого в зависимости от создаваемых условий начинает преобладать та или иная последовательность. Оба свойства молекулы РНК - информационное и функциональное - являются необходимыми предпосылками эволюционного процесса. Они могут катализировать следующие процессы:

-образование и разрушение ковалентных связей, в том числе и между нуклеотидами;

-некоторые специализированные молекулы РНК могут катализировать изменения в других молекулах РНК, разрезая нуклеотидную последовательность в определенной точке

-другие типы РНК могут вырезать часть своей собственной последовательности и сшивать разрезанные концы

Важнейшая роль в эволюции клеточных мембран принадлежит классу амфипатических соединений: одна часть молекулы гидрофобна, а другая – гидрофильна.

Генетические и каталитические свойства РНК позволяют предположить, что эти молекулы первыми включились в эволюцию. После возникновения достаточно эффективного механизма синтеза белка ДНК приняла на себя генетическую функцию, при этом белки стали катализаторами, а РНК сохранилась, главным образом, как промежуточное звено между ними. ДНК стала необходимой в качестве главной информационной молекулы только тогда, когда клетки значительно усложнились и для них потребовалось больше генетической информации, чем та, которую могли стабильно обеспечить молекулы РНК.

Дезоксирибонуклеиновая кислота используется для хранения генетической информации по ряду причин:

- молекула ДНК химически более стабильна, чем молекула РНК;

- в молекуле ДНК отсутствует одна гидроксильная группа, что делает ее более устойчивой к гидролизу, чем РНК;

- ДНК существует в виде двухцепочечной молекулы, состоящей из двух комплементарных полинуклеотидных цепей, что позволяет ДНК легко реплицироваться и репарировать возникающие в ней повреждения, при этом неповрежденная цепь используется в качестве матрицы для восстановления комплементарной дефектной цепи;

- используя принцип комплементарности, ДНК направляет синтез отдельных видов молекул РНК. Синтезированные таким способом одноцепочечные молекулы РНК выполняют две другие функции первобытных полинуклеотидов: одни направляют синтез белков, как кодирующие молекулы (информационные РНК) , а другие, как каталитические молекулы (рибосомные и другие неинформационные РНК).

2.Нуклеиновые кислоты. Строение азотистых оснований. Пуриновые и пиримидиновые основания. Строение нуклеозидов и нуклеотидов

Нуклеиновые кислоты обеспечивают хранение и передачу наследственной информации, принимают участие в механизмах ее реализации. Структурные компоненты нуклеиновых кислот выполняют функции кофакторов, аллостерических эффекторов, входят в состав коферментов, принимая непосредственное участие в обмене веществ, а также в накоплении, переносе и трасформации энергии.

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) – сложные высокомолекулярные соединения, которые обеспечивают хранение и передачу наследственной информации; полимеры, мономерами которых служат нуклеотиды. Каждый нуклеотид (рибонуклеотид или дезоксирибонуклеотид) состоит из трех частей:

1) остатка фосфорной кислоты,

2) пятиуглеродного моносахарида в циклической форме,

3) азотистого основания.

В молекуле ДНК углевод представлен дезоксирибозой, а в молекуле РНК – рибозой.

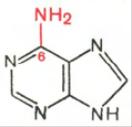

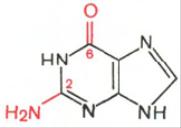

Существует 2 типа азотистых оснований – пуриновые и пиримидиновые. Основу их составляют пурин и пиримидин соответственно. Пуриновые основания: аденин, гуанин. Пиримидиновые основания: тимин, цитозин, урацил. В ДНК содержится тимин, а в РНК – урацил.

Пуриновое или пиримидиновое основание в нуклеотидах соединяется с углеводом N-гликозидной связью. В образовании N-гликозидной связи в пуриновых нуклеотидах принимают участие N-9 пурина и С-1' пентозы, а в пиримидиновых нуклеотидах – N-1 пиримидина и С-1' пентозы.

Нуклеозид состоит из пятиуглеродного моносахарида в циклической форме и азотистого основания (аденозин, гуанозин, уридин, цитидин, тимидин).

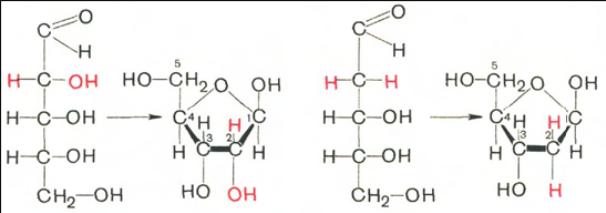

D-рибоза D-рибофураноза D-2-дезоксирибоза D-2-дезоксирибофураноза

D-рибоза D-рибофураноза D-2-дезоксирибоза D-2-дезоксирибофураноза

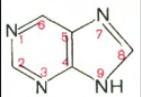

Основу структуры пуриновых и пиримидиновых оснований составляют два ароматических гетероциклических соединения – пиримидин и пурин:

Пиримидин Пурин

Молекула пурина состоит из двух конденсированных колец: пиримидина и имидазола.

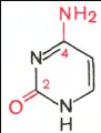

В составе нуклеиновых кислот встречаются три главных пиримидиновых основания: цитозин, урацил и тимин.

![]()

Цитозин Урацил Тимин

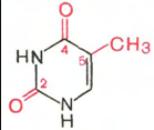

Два пуриновых основания, постоянно встречающихся в гидролизатах нуклеиновых кислот, имеют следующее строение:

Аденин Гуанин