- •1) Выстрел и его периоды

- •2) Начальная скорость пули и ее практическое значение

- •3) Траекторией называется кривая линия, описываемая центром тяжести пули (гранаты) в полете.

- •4) Влияние условий на полет пули.

- •5) Назначение, устройство и тактико-технические данные ак-74

- •6) Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:

- •7) Организация обслуживания стрелкового оружия материалы применяемые для чистки и смазки.

- •8) Порядок учета хранения стрелкового оружия в подразделении.

- •9) Назначение и боевые характеристики Макарова.

- •10) Общее устройство пистолета макарова работа частей и механизмов при заряжании и стрельбе.

- •11) Назначение и классификация ручных осколочных гранат.

- •12) Назначение общее устройство и боевые характеристики гранат рг-42 и ргн.

- •13) Назначение общее устройство и боевые характеристики гранат ф-1 и рго.

- •14) Назначение общее устройство и боевые характеристики гранаты ркг-3.

- •15) Назначение и общее устройство запала узргм.

- •16) Назначение и боевые свойства пкт.

- •17) Общее устройство пулемета пкт.

- •18) Работа частей и механизмов пкт при заряжании и стрельбе.

- •20) Назначени еи боевые свойства пулемета нсвт.

- •21) Общее устройство пулемета нсвт.

- •22) Работа частей и механизмов нсвт при заряжании и стрельбе.

- •23) Назначение и боевые свойства танковой пушки.

- •25) Назначение и общее устройство ствола пушки и его составных частей.

- •26) Износ канала ствола и его причины.

- •27) Назначение и общее устройство затвора пушки.

- •28) Назначение и общее устройство противооткатных устройств пушки.

- •29) Назначение и общее устройство механизмов наведения пушки.

- •30) Артиллерийский выстрел и его элементы. Классификация артиллерийских выстрелов.

- •31) Назначение и общее устройство выстрелов к танковой пушке.

- •32) Боекомплект танка

- •33) Назначение, состав и размещение системы управления огнем.

- •34) Назначение и характеристика прицела-дальномера 1г42.

- •35) Общее устройство прицела-дальномера 1г42.

- •36) Органы управления прицела-дальномера.

- •37) Шкалы прицела-дальомера.

- •38) Назначение танкового баллистического вычислителя. Порядок ввода поправок на условия стрельбы.

- •40) Состав и размещение элементов стабилизатора вооружения в танке.

- •41) Блокировки стабилизатора танкового вооружения.

- •42) Принцип действия и режимы работы Системы Управления Огнем.

- •43) Режимы работы системы управления огнем.

- •44) Назначение и характеристика механизма заряжания.

- •45) Механические узлы мз, их назначение и размещение в танке.

- •48) Работа мз в режиме автоматического заряжания.

- •49) Вкладная унифицированная самозарядная пушка 2х35

- •50) Походное положение вооружения танка т80у

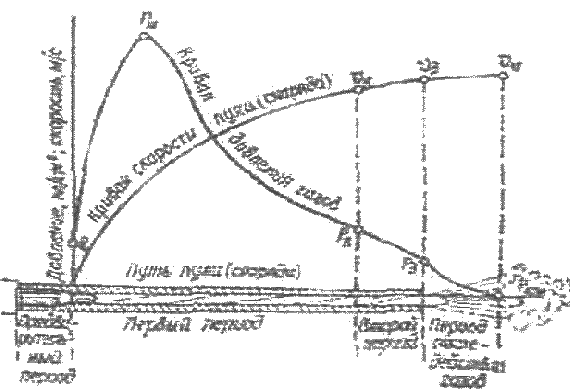

1) Выстрел и его периоды

Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, посланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При сгорании порохового (боевого) заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвор. В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола) назад. При выстреле из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола (например, автомат и пулемет Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, станковый пулемет Горюнова), часть пороховых газов, кроме того, после прохождения через него в газовую камеру, ударяет в поршень и отбрасывает поршень с затворной рамой (толкатель с затвором) назад. При сгорании порохового заряда примерно 25-35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15-25 % энергии — на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижной части оружия, газообразной и не сгоревшей части пороха); около 40 % энергии не используется и теряется после вылета пули из ствола канала. Прочные знания основ и правил стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов являются основой для подготовки стрелка, способного самостоятельно решать различные огневые задачи в современном бою. Основы и правила стрельбы целесообразно изучать в следующей последовательности:

Сведения из внутренней баллистики.

Сведения из внешней баллистики.

Рассеивание пуль (гранат) и действительность стрельбы.

Правила стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Внутренняя баллистика — это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и особенности при движении пули по каналу ствола. Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001-0,06с.). При выстреле различают четыре последовательных периода:

предварительный;

первый, или основной;

второй;

третий, или период последних газов.

Предварительный

период длится от начала горения

порохового заряда до полного врезания

оболочки пули в нарезы ствола. В течение

этого периода в канале ствола создается

давление газов, необходимое для того,

чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть

сопротивление ее оболочки врезанию в

нарезы ствола. Это давление называется

давлением форсирования; оно достигает 250

- 500 кг/см2 в зависимости от устройства

нарезов, веса пули и твердости ее оболочки

(например, у стрелкового оружия под

патрон образца 1943г. давление форсирования

равно около 300 кг/см2). Принимают,

что горение порохового заряда в этом

периоде происходит в постоянном объеме,

оболочка врезается в нарезы мгновенно,

а движение пули начинается сразу же при

достижении в канале ствола давления

форсирования.

Первый,

или основной, период длится от начала

движения пули до момента полного сгорания

порохового заряда. В этот период горение

порохового заряда происходит в быстро

изменяющемся объеме. В начале периода,

когда скорость движения пули по каналу

ствола еще невелика, количество газов

растет быстрее, чем объем запульного

пространства (пространство между дном

пули и дном гильзы), давление газов

быстро повышается и достигает наибольшей

величины (например, у стрелкового оружия

под патрон образца 1943г. — 2800 кг/см2, а

под винтовочный патрон 2900 кг/см2). Это

давление называется максимальным

давлением. Оно создается у стрелкового

оружия при прохождении пулей 4 - 6 см

пути. Затем вследствие быстрого

скорости движение пули объем запульного

пространства увеличивается быстрее

притока новых газов, и давление начинает

падать, к концу периода оно равно

примерно 2/3 максимальногодавления.

Скорость движения пули постоянно

возрастает и к концу периода достигает

примерно 3/4 начальной скорости.

Пороховой заряд полностью сгорает

незадолго до того, как пуля вылетит из

канала ствола.

Второй

период длится до момента полного

сгорания порохового заряда до момента

вылета пули из канала ствола. С началом

этого периода приток пороховых газов

прекращается, однако сильно сжатые и

нагретые газы расширяются и, оказывая

давление на пулю, увеличивают скорость

ее движения. Спад давления во втором

периоде происходит довольно быстро и

у дульного среза дульное давление

составляет у различных образцов оружия

300 - 900 кг/см2(например, у самозарядного карабина

Симонова — 390 кг/см2, у станкового пулемета

Горюнова — 570 кг/см2). Скорость пули

в момент вылета ее из канала ствола

(дульная скорость) несколько меньше

начальной скорости.

У некоторых видов стрелкового оружия,

особенно короткоствольных (например,

пистолет Макарова), второй период

отсутствует, так как полного сгорания

порохового заряда к моменту вылета пули

из канала ствола фактически не

происходит.

Третий

период, или период после действия

газов длится от момента вылета пули

из канала ствола до момента прекращения

действия пороховых газов на пулю. В

течение этого периода пороховые газы,

истекающие из канала ствола со скоростью

1200 - 2000 м/с, продолжают воздействовать

на пулю и сообщают ей дополнительную

скорость. Наибольшей (максимальной)

скорости пуля достигает в конце третьего

периода на удалении нескольких десятков

сантиметров от дульного среза ствола.

Этот период заканчивается в тот момент,

когда давление пороховых газов на дно

пули будет уравновешено сопротивлением

воздуха.

Предварительный

период длится от начала горения

порохового заряда до полного врезания

оболочки пули в нарезы ствола. В течение

этого периода в канале ствола создается

давление газов, необходимое для того,

чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть

сопротивление ее оболочки врезанию в

нарезы ствола. Это давление называется

давлением форсирования; оно достигает 250

- 500 кг/см2 в зависимости от устройства

нарезов, веса пули и твердости ее оболочки

(например, у стрелкового оружия под

патрон образца 1943г. давление форсирования

равно около 300 кг/см2). Принимают,

что горение порохового заряда в этом

периоде происходит в постоянном объеме,

оболочка врезается в нарезы мгновенно,

а движение пули начинается сразу же при

достижении в канале ствола давления

форсирования.

Первый,

или основной, период длится от начала

движения пули до момента полного сгорания

порохового заряда. В этот период горение

порохового заряда происходит в быстро

изменяющемся объеме. В начале периода,

когда скорость движения пули по каналу

ствола еще невелика, количество газов

растет быстрее, чем объем запульного

пространства (пространство между дном

пули и дном гильзы), давление газов

быстро повышается и достигает наибольшей

величины (например, у стрелкового оружия

под патрон образца 1943г. — 2800 кг/см2, а

под винтовочный патрон 2900 кг/см2). Это

давление называется максимальным

давлением. Оно создается у стрелкового

оружия при прохождении пулей 4 - 6 см

пути. Затем вследствие быстрого

скорости движение пули объем запульного

пространства увеличивается быстрее

притока новых газов, и давление начинает

падать, к концу периода оно равно

примерно 2/3 максимальногодавления.

Скорость движения пули постоянно

возрастает и к концу периода достигает

примерно 3/4 начальной скорости.

Пороховой заряд полностью сгорает

незадолго до того, как пуля вылетит из

канала ствола.

Второй

период длится до момента полного

сгорания порохового заряда до момента

вылета пули из канала ствола. С началом

этого периода приток пороховых газов

прекращается, однако сильно сжатые и

нагретые газы расширяются и, оказывая

давление на пулю, увеличивают скорость

ее движения. Спад давления во втором

периоде происходит довольно быстро и

у дульного среза дульное давление

составляет у различных образцов оружия

300 - 900 кг/см2(например, у самозарядного карабина

Симонова — 390 кг/см2, у станкового пулемета

Горюнова — 570 кг/см2). Скорость пули

в момент вылета ее из канала ствола

(дульная скорость) несколько меньше

начальной скорости.

У некоторых видов стрелкового оружия,

особенно короткоствольных (например,

пистолет Макарова), второй период

отсутствует, так как полного сгорания

порохового заряда к моменту вылета пули

из канала ствола фактически не

происходит.

Третий

период, или период после действия

газов длится от момента вылета пули

из канала ствола до момента прекращения

действия пороховых газов на пулю. В

течение этого периода пороховые газы,

истекающие из канала ствола со скоростью

1200 - 2000 м/с, продолжают воздействовать

на пулю и сообщают ей дополнительную

скорость. Наибольшей (максимальной)

скорости пуля достигает в конце третьего

периода на удалении нескольких десятков

сантиметров от дульного среза ствола.

Этот период заканчивается в тот момент,

когда давление пороховых газов на дно

пули будет уравновешено сопротивлением

воздуха.