- •Тема 5, 6. Постоптимальный анализ (Анализ моделей на чувствительность). Программные средства оптимизации (Microsoft Excel)

- •Обращение базиса и симплекс-множители.

- •Диапазоны устойчивости

- •1) Изменения в bi

- •2. Предположим, что имеется возможность получения дополнительного машинного времени.

- •2) Изменения в сj.

- •3) Включение дополнительных ограничений

- •Двойственный симплекс-метод

- •Решение оптимизационных задач с помощью электронных таблиц

|

Кафедра информационных технологий проектирования летательных аппаратов |

|

|

||

Продолжение Темы 4. Темы 5, 6

Табличный симплекс метод

Пример 1

Фирма производит две модели А и В сборных книжных полок. Их производство ограничено наличием сырья (высококачественных досок) и временем машинной обработки.

Для каждого изделия модели А требуется 3 м2 досок, а для изделия модели В - 4 м2.

Фирма может получить от своих поставщиков до 1700 м2 досок в неделю.

Для каждого изделия модели А требуется 12 мин машинного времени, а для изделия модели В - 30 мин. В неделю можно использовать 160 ч машинного времени. Сколько изделий каждой модели следует фирме выпускать в неделю, если каждое изделие модели А приносит 2 дол. прибыли, а каждое изделие модели В - 4 дол. прибыли?

![]() (1)

(1)

![]() (для досок),

(для досок),

![]() (для машинного

времени) (2)

(для машинного

времени) (2)

Следовательно, задача состоит в том, чтобы найти значения x1 и x2, удовлетворяющие условиям неотрицательности (1) и ограничениям типа неравенства (2) и максимизирующие функцию

z = 2x1 + 4x2.

В стандартной

форме с

неотрицательными дополнительными

переменными

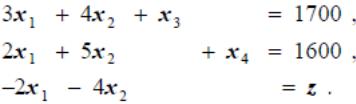

![]() ограничения и целевая функция принимают

вид

ограничения и целевая функция принимают

вид

Решим поставленную задачу линейного программирования табличным симплекс-методом.

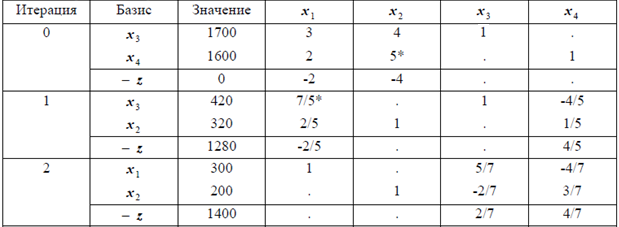

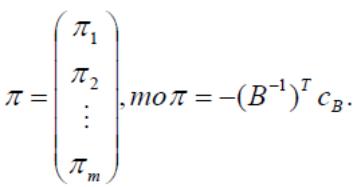

Составим симплекс таблицу

Отрицательные коэффициенты в целевой функции свидетельствуют о том, что оптимальное решение не достигнуто.

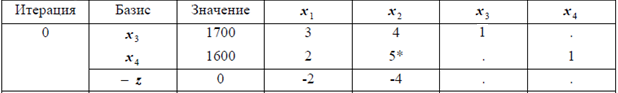

Итерация 1. Продолжим поиск оптимального решения. Для этого попробуем внести в базис переменную х2 Т.к. базисная переменная должна иметь коэффициент 1, разделим уравнение (ограничение) с большим коэффициентом при х2 на этот коэффициент, т.е. разделим второе ограничение на 5. Получим

![]() (3)

(3)

Далее, для того чтобы удалить переменную х2 из первого ограничения, умножим уравнение (3) на коэффициент при переменной х2 в первом ограничении, т.е. на 4, а затем вычтем из первого ограничения. Получим

![]()

Для того чтобы удалить переменную х2 из целевой функции, умножим уравнение (3) на коэффициент при переменной х2 в целевой функции, т.е. на -4, а затем вычтем из целевой функции. Получим

![]()

Составим симплекс таблицу для итерации 1

Т.к. в целевой функции остался отрицательный коэффициент, продолжим поиск оптимального решения.

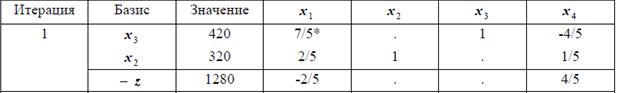

Итерация 2. Внесем в базис переменную х1 Т.к. базисная переменная должна иметь коэффициент 1, разделим уравнение (ограничение) с большим коэффициентом при х1 на этот коэффициент, т.е. разделим второе ограничение на 7/5. Получим

![]() (4)

(4)

Далее, для того чтобы удалить переменную х1 из второго ограничения, умножим уравнение (4) на коэффициент при переменной х1 во втором ограничении, т.е. на 2/5, а затем вычтем из второго ограничения. Получим

![]()

Для того чтобы удалить переменную х1 из целевой функции, умножим уравнение (4) на коэффициент при переменной х21 в целевой функции, т.е. на -2/5, а затем вычтем из целевой функции. Получим

![]()

Составим симплекс таблицу для итерации 2

Т.к. коэффициенты в целевой функции положительны – найдено оптимальное решение.

Сводная симплекс таблица имеет вид:

Тема 5, 6. Постоптимальный анализ (Анализ моделей на чувствительность). Программные средства оптимизации (Microsoft Excel)

Обращение базиса и симплекс-множители.

Диапазоны устойчивости

Двойственный симплекс-метод

Решение оптимизационных задач с помощью Microsoft Excel

Постоптимальный анализ (анализ моделей на чувствительность) – это процесс, реализуемый после того, как оптимальное решение задачи получено. В рамках такого анализа выявляется чувствительность оптимального решения к определенным изменениям исходной модели. Иными словами, анализируется влияние возможных изменений исходных условий на полученное ранее оптимальное решение. Важность этого анализа ЗЛП объясняется также ещё и тем, что большая часть параметров ЗЛП точно не известна, и на практике обычно берутся приближенные значения параметров. Таким образом, нас интересуют такие диапазоны изменения этих параметров, в которых оптимальное решение остается оптимальным в том смысле, что не меняется базис.

Отсутствие методов, позволяющих выявить влияние возможных изменений параметров модели на оптимальное решение, может привести к тому, что полученное (статическое) решение устареет еще до своей реализации.

Обращение базиса и симплекс-множители.

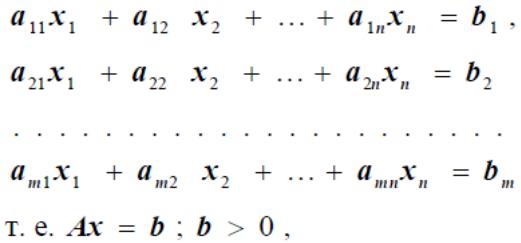

Вспомним вид общей задачи ЛП в стандартной форме:

Минимизировать

![]()

при ограничениях

![]()

(3.1)

(3.1)

Матрица A может быть разбита следующим образом:

A = ( BR) (3.2)

где B - матрица с коэффициентом на диагонали x1 , x2 ,… , xm , a R – матрица размерностью m × n − m (остаток матрицы A ).

Запишем уравнение (3.1) в виде

( BR) x = b (3.3)

Канонический вид для некоторого базиса может быть получен умножением вектора исходных ограничении на матрицу, полученную обращением этого базиса. Таким образом, каноническая форма для базиса получается умножением уравнения (3.3) на матрицу В-1.

B−1 ( BR) x = B−1b ,

Тогда получим соотношение

Im( B-1R) x =b/ (это - уравнение (3.2а)) (3.4)

или

(3.4б)

(3.4б)

что соответствует канонической форме для ограничений. В (3.4) Im – единичная матрица, b/ = B−1b

Если аj — столбец из коэффициентов при переменной хj в ограничении (3.1), то

![]() (3.4а)

(3.4а)

представляет собой столбец из коэффициентов при хj в канонической форме для всех столбцов j = m+1,…, n.

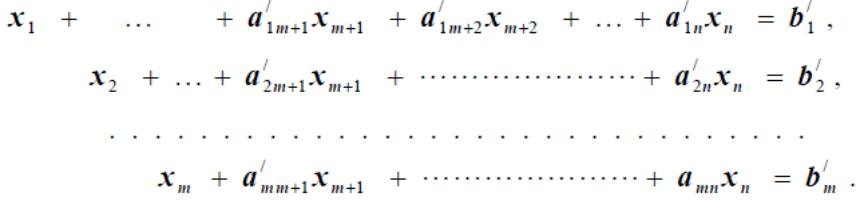

В каждой канонической форме относящиеся к ней базисные переменные были исключены из целевой функции z. В симплекс-методе это делается итеративно, например на каждой стадии с использованием исходного вида ограничений (3.1).

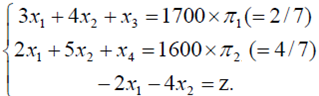

Симплекс-множители

Можно умножить ограничения на π1, π2, …., πm , прибавить к выражению для функции z и получить соотношение

(3.5)

(3.5)

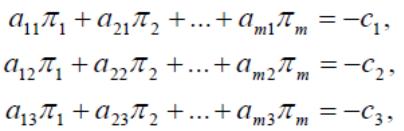

Значения πi можно выбрать так, что коэффициенты при базисных переменных в уравнениях (3.5) станут нулевыми. Значения πi. называются симплекс-множителями. Если x1, x2,…,xm- базисные переменные (при этом не происходит потери общности), то πi определяются из системы уравнений

т.е.

![]() ,

(3.6)

,

(3.6)

где ВТ

матрица из

коэффициентов при базисных переменных,

а

![]() - коэффициенты при базисных переменных

в исходном виде для функции z.

Так как

- коэффициенты при базисных переменных

в исходном виде для функции z.

Так как

(3.7)

(3.7)

Однако может быть, что значения π1, … , πm легче получить, просматривая симплекс-таблицы.

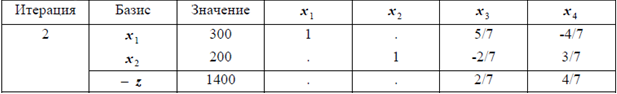

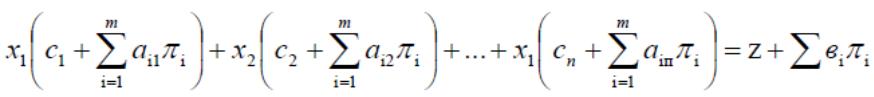

Рассмотрим снова таблицу примера 1 предыдущей лекции.

Коэффициенты при x3 и x4 в оптимальном виде для функции z равны соответственно 2/7 и 4/7; это и есть симплекс-множители для оптимального базиса.

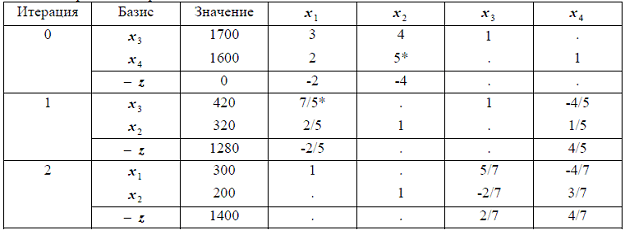

Ограничения и целевая функция имеют следующий исходный вид:

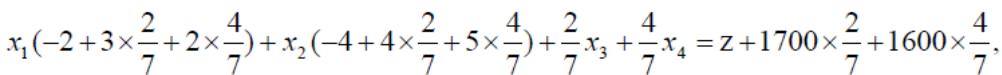

Умножив ограничения (как показано выше) на π1 и π2 и прибавив их к функции z, получим

![]() (3.8)

(3.8)

что и является окончательным видом для функции z.

Далее из уравнения (3.5) для функции z в окончательном виде ясно, что коэффициенты при базисных переменных будут нулевыми благодаря выбору πi, а коэффициенты при небазисных переменных будут положительны. При этом (так как небазисные элементы равны 0) каждое слагаемое в левой части уравнения (3.5) равно 0; либо переменная, либо коэффициент при ней равны 0. Следовательно, оптимальное значение для функции z определяется формулой

![]()

т.е. (3.9)

![]()

Для только что рассмотренного примера это очевидно (см. уравнение (3.8)).

Во многих задачах множители πi допускают важную экономическую интерпретацию. Симплекс-множители и обращение оптимального базиса играют важную роль в понимании того, как меняется решение, если слегка изменить условия задачи.