- •Такими принципами являются:

- •Теории:

- •Концепция личности в.Н. Мясищева (психология отношений)

- •Критериями выделения подструктур являются:

- •Характерными особенностями потребностей являются:

- •Социальная установка. Структура социальной установки.

- •Немного о структуре социальной установки

- •Как формируется социальная установка?

- •2. В зависимости от способа организации и регулирования взаимодействия — формальные и неформальные.

- •3. В зависимости от принадлежности к ним индивидов - ингруппы и аутгруппы.

- •4. В зависимости от количественного состава и формы осуществления связей — малые и большие.

- •5. В зависимости от социально значимых признаков — реальные и номинальные.

- •Спедства общения

- •Шумовые барьеры.

- •Семантические вариации

- •Психологические барьеры.

- •Управленческие барьеры

- •Факторы социализации:

- •Выделяют три основные стратегии, которые используются в управлении конфликтом:

№1.Предмет и задачи психологии как науки.

Психология-это наука о фактах, механизмах и закономерностях развития и функционирования психики.

Предметом изучения психологии является психика: системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении неотчуждаемой от субъекта картины мира и в саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности.

Структура психики:

Психические процессы(ощущение, восприятие, внимание и т.д.)

Психические состояния(эйфория, устойчивый интерес и т.д.)

Психические свойства(Темперамент, характер, мировоззрение)

Задачи психологии:

Научиться понимать сущность психических явлений и их взаимосвязь.

Научиться управлять ими.

Использовать полученные знания на практике.

Быть теоретической основой практики психологической службы.

№2.Основные этапы развития психологии как науки.

Античный(трактат Аристотеля о психологии как науке о душе)

Психология как наука о сознании(17-18 век). Сознанием тогда называли способность думать, чувствовать, желать. Этот этап связан с бурным развитием естественных наук. Основной метод получения знаний на данном этапе - это метод инроспекции, самонаблюдение в буквальном смысле.

Психология как наука о поведении. (конец 18 века). Бихевиоризм. Основным методом получения знаний становится эксперимент. Задача психологии- ставить эксперименты и наблюдать за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно: поведение, поступки, реакции человека. При этом мотивы поступков не учитываются.

Психология как наука, изучающая объективные закономерности психики. Этот этап начался в 1879 году и продолжается по сей день. История психологии как экспериментальной науки начинается в 1879 году основан- ной немецким психологом Вильгельмом Вундтом в Лейпциге первой в мире экспериментальной психологической лаборатории. Вскоре, в 1885 году, В.М. Бехтерев организовал подобную лабораторию в России.

№3.Методы исследования в психологии

Основные методы:

Наблюдение(Включенное, не включенное, стандартизированное, слабо-стандартизированное)

Эксперимент(Лабораторный, естественный(полевой), формирующий, констатирующий, психолого-педагогический)

Дополнительные методы:

Метод опроса

Беседа

Интервью

Тестирование

Анализ документов

Близнецовый метод

Лонгитюдный(продолжительный метод)

Метод коррекции и терапии

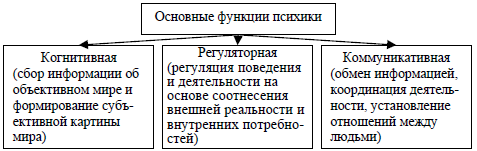

№ 4. Основные функции психики

Психика – системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъекта объективного мира, в построении неотчуждаемой от субъекта картины мира и саморегуляции на этой основе своей деятельности и поведения.

Основные функции психики человека (по Б.Ф. Ломову)

Когнитивная (познавательная) функция.

Психика является свойством мозга, его специфической функцией. Эта функция носит характер отражения. Психическое отражение действительности имеет свои особенности. Во-первых, это не мертвое, зеркальное отражение, а процесс, постоянно развивающийся и совершенствующийся, создающий и преодолевающий свои противоречия. Во-вторых, при психическом отражении объективной действительности любое внешнее воздействие всегда преломляется через ранее сложившиеся особенности психики, через конкретные состояния человека. Поэтому одно и то же воздействие может по-разному отражаться разными людьми и даже одним и тем же человеком в разное время и при различных условиях. В-третьих, психическое отражение — это правильное, верное отражение действительности. Возникающие образы материального мира являются снимками, копиями существующих предметов, явлений, событий.

Регуляторная функция.

Психика, сознание человека, с одной стороны, отражают воздействие внешней среды, адаптируются к ней, а с другой, — регулируют этот процесс, составляя внутреннее содержание деятельности и поведения. Последние не могут не опосредоваться психикой, так как человек именно с ее помощью осознает мотивы и потребности, ставит перед собой цели и задачи деятельности, вырабатывая способы и приемы достижения ее результатов. Поведение при этом выступает внешней формой проявления деятельности.

Коммуникативная функция.

Психика обеспечивает процесс обмена информацией человека с окружающим миром с помощью сигналов и знаковых систем (речи). При помощи коммуникации человек способен объединять усилия с себе подобными и направлять их на достижение какой-либо цели. Необходимость в организации совместной деятельности явилась одной из предпосылок появления сознания и подтолкнула первобытного человека к изобретению речевой коммуникации. В процессе общения человек проявляет свои отношения к объектам окружающего мира и к другим людям, в процессе общения устанавливаются взаимоотношения между людьми.

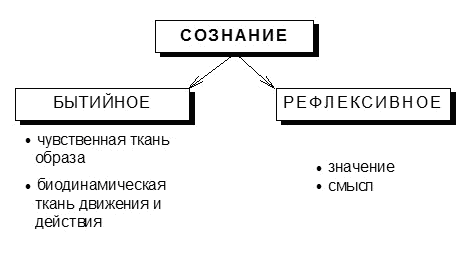

№ 5. Сознание: понятие, структура и основные характеристики

Сознание – это высшая, свойственная только человеку, форма обобщенного отражения объективных, устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира.

Структура сознания по А. Н. Леонтьеву - В. П. Зинченко:

Чувственная ткань образует чувственный состав конкретных образов реальности, актуально воспринимаемой или всплывающей в памяти, относимой к будущему или только воображаемой.

Значение – это содержание общественного сознания, усваиваемого человеком. Это могут быть житейские и научные понятия, имеющие общепризнанное понимание.

Личностный смысл – это субъективное понимание и отношение к ситуации или информации. Различия в личностном смысле может вызывать непонимание друг друга.

Основные характеристики сознания:

Человеческое сознание включает в себя совокупность знаний об окружающем нас мире. (В структуру сознания, таким образом, входят важнейшие познавательные процессы: ощущение и восприятие, память, воображение и мышление). С помощью ощущений и восприятий при непосредственном отражении воздействующих на мозг раздражителей в сознании складывается чувственная картина мира, каким он представляется человеку в данный момент. Память позволяет возобновить в сознании образы прошлого, воображение - строить образные модели того, что является объектом потребностей, но отсутствует в настоящее время. Мышление обеспечивает решение задач путем использования обобщенных знаний).

Закрепленное в сознании отчетливое различение субъекта и объекта, т. е. того, что принадлежит “ я ” человека и его ” не - я ”. (Человек производит сознательную самооценку своих поступков и самого себя в целом.)

Обеспечение целеполагающей деятельности человека . (В функции сознания входит формирование целей деятельности, при этом складываются и взвешиваются ее мотивы, принимаются волевые решения, учитывается ход выполнения действий и вносятся в него необходимые коррективы).

Включение в состав сознания определенного отношения. (В сознание человека неизбежно входит мир чувств, где находят отражение сложные объективные и прежде всего общественные отношения, в которые включен человек. В сознании человека представлены эмоциональные оценки межличностных отношений).

Самосознание Венцом развития сознания является формирование самосознания. Самосознание позволяет человеку не только отражать внешний мир, но и выделять себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом относиться к самому себе. Главная функция самосознания – сделать доступным для человека мотивы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть на самом деле. Самосознание складывается у человека постепенно на протяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных явлений.

№ 6. Ощущения и восприятие: понятие, виды

Ощущение – это познавательный психический процесс, заключающийся в отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии раздражителей на рецепторы.

Виды ощущений:

- По расположению рецепторов

Экстероцептивные ощущения отражают свойства предметов и явлений внешней среды и имеют рецепторы на поверхности тела

Интероцептивные ощущения рецепторы расположены во внутренних органах и тканях и отражают состояние внутренних органов

Пропреоцетивные ощущения рецепторы расположены в мышцах и связках, человек получает информацию о движении и положении тела

- По контакту с раздражителем

Дистантные реагируют на раздражение, исходящие от отдаленного объекта

Контактные передают раздражение при непосредственном контакте с воздействующими объектами

- По модальности

Зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые.

Восприятие – познавательный психический процесс, с помощью которого происходит отражение предмета и явлений окружающего мира в целом. Оно напрямую зависит от особенностей личности, эмоционального фона, прошлого опыта человека и установки.

Виды восприятия:

- По анализатору (модальности)

Зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые восприятия.

- Восприятие пространства (Образное отражение пространственных характеристик окружающего мира, восприятие формы, величины, цвета и иных особенностей предметов, их взаимного расположения, в котором особенно существенное участие принимают зрительный, двигательный, кожный и вестибулярный анализаторы)

- Восприятие движения (отражение изменения положения объекта в пространстве и во времени, т.е. его направленности и скорости.)

- Восприятие времени (субъективное отражение длительности, скорости протекания и последовательности реальных явлений)

№7. Внимание и память: понятие и виды.

Вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на определенных объектах или определенной деятельности при отвлечении от всего остального. Внимание всегда есть выделение чего-то и сосредоточенность на этом. В выделении объекта измассы других проявляется так называемая избирательность внимания: внимание к одному есть одновременно невнимание к другому.

Внимание само по себе не есть такой же психический процесс, каким являются, например, восприятие, запоминание, мышление или воображение. Мы можем воспринимать, запоминать, мыслить, но не можем быть «заняты вниманием».

Внимание – это особая форма психической активности человека, необходимое условие всякой деятельности.

Внешнее внимание – внимание, направленное на окружающие нас предметы и явления.

Внутреннее внимание – внимание, направленное на собственные мысли, чувства, переживания.

Важнейшей особенностью протекания психических процессов является их избирательный, направленный характер.

Функции внимания: функция отбора значимых стимулов (предметов, информации и пр.); функция удержания (сохранения) информации, сосредоточенности на деятельности, объекте; регуляция и контроль протекания деятельности. Внимание может проявляться как в сенсорных, так и мнемических, мыслительных и двигательных процессах. Сенсорное внимание связано с восприятием раздражителей разной модальности (вида). В связи с этим выделяют зрительное и слуховое сенсорное внимание. Объектами интеллектуального внимания как высшей его формы являются воспоминания и мысли.

Свойства внимания – объем, сосредоточенность (концентрация), распределяемость, устойчивость, колебание, переключаемость.

Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которые воспринимаются одновременно. Объединенные по смыслу объекты воспринимаются в большем количестве, чем не объединенные.

У взрослого человека объем внимания равен 4-6 объектам.

Сосредоточенность (концентрация) внимания есть степень сосредоточения сознания на объекте (объектах). Чем меньше круг объектов внимания, чем меньше участок воспринимаемой формы,

тем концентрированнее внимание. Концентрация внимания обеспечивает углубленное изучение познаваемых объектов и явлений, вносит ясность в представления человека о том или ином предмете, его назначении, конструкции, форме. Концентрация, направленность внимания могут успешно развиваться под влиянием специально организованной работы по развитию данных качеств.

Распределение внимания выражается в умении одновременно выполнять несколько действий или вести наблюдение за несколькими процессами, объектами. В некоторых профессиях распределение

внимания приобретает особенно важное значение. Такими профессиями являются профессии шофера, летчика, педагога. Учитель объясняет урок и одновременно следит за классом, нередко он еще и пишет что-нибудь на классной доске.

Устойчивость внимания не означает сосредоточенности сознания в течение всего времени на конкретном предмете или его отдельной части, стороне. Под устойчивостью понимается общая направленность внимания в процессе деятельности. На устойчивость внимания значительное влияние оказывает интерес. Необходимым условием устойчивости внимания является разнообразие впечатлений или выполняемых действий. Однообразные действия снижают устойчивость внимания.

Свойством, противоположным устойчивости внимания, является отвлекаемость (рассеянность). Отвлекаемость внимания выражается в колебаниях внимания, которые представляют собой периодическое ослабление внимания к конкретному объекту или деятельности.

Переключение внимания состоит в перестройке внимания, в переносе его с одного объекта на другой.

Виды внимания. Различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное.

Непроизвольное внимание – непроизвольно, само собой возникающее внимание, вызванное действием сильного, контрастного или нового, неожиданного раздражителя или значимого и вызывающего эмоциональный отклик раздражителя.

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте. В данном случае человек сосредоточивается не на том, что для него интересно или приятно, а на том, что он должен делать. Этот вид внимания тесно связан с волей.

Произвольно сосредоточиваясь на объекте, человек прилагает волевое усилие, которое поддерживает внимание в течение всего процесса деятельности.

Послепроизвольное внимание – вызывается через вхождение в деятельность и возникающий в связи с этим интерес, в результате длительное время сохраняется целенаправленность, снимается напряжение, и человек не устает, хотя послепроизвольное внимание может длиться часами.

Память – это форма психического отражения действительности, познавательный психический процесс запечатления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта. Единицей, или продуктом,

сложной деятельности запоминания является образ памяти, или представление. Представление – это воспроизведенный образ предмета, основывающийся на прошлом опыте.

Память есть способ существования психики во времени, удержание прошлого, то есть того, чего уже нет в настоящем, для того чтобы можно было жить в будущем. Память существует у всех видов животных и многих растений. Накопление и сохранение опыта – вот главная и основная задача памяти.

На основе памяти человек управляет своим поведением и деятельностью, осуществляет планирование своего развития и обучения. В свойствах памяти проявляется способность психики постоянно накапливать и трансформировать информацию. Эта способность носит универсальный характер, охватывает все сферы и периоды психической деятельности и может во многих случаях осуществляться автоматически, бессознательно.

Существует такой парадокс памяти: не все можно вспомнить, но ничего нельзя забыть.

Память – это сложный психический процесс, состоящий из нескольких частных процессов, связанных друг с другом.

Процесс запоминания протекает в трех основных формах: запечатление, непроизвольное запоминание и заучивание.

Запечатление – это как кратковременное, так и долговременное сохранение материала, предъявлявшегося однократно на несколько секунд.

Под непроизвольным запоминанием понимают сохранение в памяти неоднократно воспринимаемого материала без волевых усилий и цели запомнить.

Преднамеренное запоминание (заучивание) специальная деятельность, запоминание с целью сохранения материала в памяти.

Сохранение – более или менее длительное удержание в памяти некоторых сведений. Прочность сохранения обеспечивается, с одной стороны, осмысленностью запоминаемого, с другой – повторениями, которые должны быть разнообразными по содержанию и форме.

Забывание – это процесс, характеризующийся постепенным уменьшением возможностей припоминания и воспроизведения заученного материала. Темп забывания зависит: от объема запоминаемого материала; от его содержания и степени его осознанности; от степени значимости запоминаемого материала для человека и др. Основными факторами забывания являются время и степень активности использования имеющейся информации (забывается то, в чем нет постоянной потребности и необходимости).

Воспроизведение – это появление в поле сознания образа объекта без повторного восприятия объекта. В результате процесса воспроизведения информация извлекается из долговременной памяти и переводится в оперативную. В поле сознания появляются образы и представления о ранее воспринятых объектах или явлениях. Если человеку приходится прилагать усилия для того, чтобы

извлечь материал из памяти, то такое воспроизведение называется припоминанием. В некоторых случаях воспроизведение заученного с течением времени не только не ухудшается, а улучшается. Такое явление получило название реминисценции. Это связано прежде всего, с внутренней работой по осмыслению заученного материала, особенно если он представлял значительный интерес для человека.

Существует несколько классификаций видов памяти:

– по характеру психической активности память бывает: двигательная (запоминание, сохранение и воспроизведение определенных движений и их систем); эмоциональная (запоминание, сохранение и воспроизведение эмоционально окрашенных явлений, память на чувства); образная (запоминание, сохранение и воспроизведение образных явлений, т.е. представлений, звуков и запахов); словеснологическая (специфически человеческий вид памяти, характеризуется наличием языковых и логический схем);

– по характеру целей деятельности принято различать: непроизвольное запоминание, т.е. непреднамеренное запечатление воздействий без специальной цели их запомнить; произвольное за-

поминание – форма запоминания, характеризующаяся наличием определенной цели – запомнить, и специальных средств для ее осуществления (специфически человеческий вид памяти);

– по характеру приобретения информации память делится на

генетическую, т.е. хранящую видовую информацию; прижизненную, отражающую индивидуальный опыт человека.

– по способу запоминания выделяют: механическую память, при которой запоминание осуществляется только путем повторения,

без установления ассоциативных и смысловых связей; смысловую память, при которой запоминание опирается на смысловые связи, ее продуктивность выше, чем у механической, примерно в 25 раз;

– по продолжительности удержания материала выделяют:

ультракоротковременную (сенсорную) память (около 1 секунды); кратковременную память, обеспечивающую оперативное удержание и преобразование данных, поступающих от органов чувств и из долговременной памяти (от 20 до 30 секунд; долговременную память, которая обеспечивает продолжительное удержание знаний, навыков и умений (месяцы и годы или не ограничено).

№8. Мышление и речь как высшие психические функции человека

Мышление –обобщенное познания(отражения) окружающего мира общих и

существенных свойств предметов и явлений.

Мышление – это поиск и открытие нового. Связь мышления и речи. Мышление взрослого, нормального человека неразрывно связано с речью. Мысль не может ни возникнуть, ни протекать, ни существовать вне языка, вне речи. Мы мыслим словами, которые произносим вслух или проговариваем про себя, т.е. мышление происходит в речевой форме. Операции мышления: Сравнение – это сопоставление предметов и явлений с целью найти сходство и различие между ними. Анализ – это мысленное расчленение предмета или явления на образующие его части, выделение в нем отдельных частей, признаков и свойств. Синтез – это мысленное соединение отдельных элементов, частей и признаков в единое целое. Абстракция – это мысленное выделение существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном отвлечении от несущественных признаков и свойств. Обобщение-мысленное объединение предметов и явлений в группы.

Конкретизация – это мысленный переход абстрактного к конкретному, от общего к единичному.

Виды мышления. Предметно-действенное мышление – вид мышления, связанный с практическими действиями над предметами. Наглядно-образное мышление – это вид мышления, который опирается на восприятие или представления. Словесно-логическое мышление вид мышления, осуществляемый с помощью логических операций с понятиями. Абстрактно-логическое (отвлеченное) мышление – вид мышления, основанный на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных.

Речь является основным средством человеческого общения. Речь – это система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для передачи информации. Речь– это процесс использования языка в целях общения людей. Если речь у человека не развивается, то ни моральные, ни эстетические, ни интеллектуальные чувства даже в самом примитивном виде не формируются.

В психологии различают два основных вида речи: внешнюю и внутреннюю. Внешняя речь включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную. Диалог – это непосредственное общение двух или нескольких человек. Диалогическая речь – это речь поддерживаемая. Разновидностью диалогического общения является беседа, при которой диалог имеет тематическую направленность.

Монологическая речь– длительное, последовательное, связное изложение системы мыслей, знаний одним лицом.

Внутренняя речь – это особый вид речевой деятельности. Она выступает как фаза планирования в практической и теоретической деятельности.

№9. Эмоции и чувства, их классификация

Всего по К. Изарду существуют десять фундаментальных эмоций: интерес – возбуждение; удовольствие – радость; удивление; горе – страдание; гнев – ярость; отвращение – омерзение; презрение– пренебрежение; страх – ужас; стыд – застенчивость; вина – раскаяние.

№10. Понятие воли, структура волевого акта

Воля — сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий.

структура состоит из следующих звеньев:

побуждение к совершению действия;

оценка выгод и потерь различных вариантов действий;

борьба мотивов;

принятие решения действовать;

волевое усилие;

преодоление препятствий на пути к цели;

достижение результата;

положительное эмоциональное подкрепление волевых усилий.

№11. Характеристика эмоциональных состояний: фрустрация, аффекты:

Фрустрация – психическое состояние человека, вызываемое объективно трудностями, возникающими на пути к достижению цели или к решению задачи; переживание неудачи. Различают: фрустратор – причину, вызывающую фрустрацию, фрустрационную ситуацию, фрустрационную реакцию.

Уровень фрустрации зависит от силы, интенсивности фрустратора, функционального состояния человека. Н.Д. Левитов выделяет некоторые типичные состояния, которые часто встречаются при действии фрустраторов, хотя они проявляются каждый раз в индивидуальной форме. К этим состояниям относятся :

Толерантность. |

Агрессия |

Фиксация– имеет два смысла: а) стереотипность, повторность действий. Понимаемая таким образом фиксация означает активное состояние, но в противоположность агрессии это состояние ригидно, консервативно, никому не враждебно, оно является продолжением прежней деятельности по инерции тогда, когда эта деятельность бесполезна или даже опасна; б) прикованность к фрустратору, который поглощает все внимание. Потребность длительное время воспринимать, переживать и анализировать фрустратор. Здесь проявляется стереотипность не движений, а восприятия и мышления. Особая форма фиксации – капризное поведение. Активная форма фиксации – уход в отвлекающую, позволяющую забыться деятельность. |

Регрессия – возвращение к более примитивным, а нередко инфантильным формам поведения. А также понижение под влиянием фрустратора уровня деятельности. Подобно агрессии регрессия не обязательно является результатом фрустрации. |

Эмоциональность. |

Аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов. Аффект развивается в критических условиях при неспособности субъекта найти выход (адекватный) из опасных неожиданно сложившихся ситуаций. А.Н. Леонтьев отмечает, что аффект возникает тогда, когда нужно что-то сделать, а сделать ничего нельзя, т.е. в безвыходных ситуациях. Критерии определения аффекта по А. Н. Леонтьеву:

1) явно выраженные вегетативные изменения;

2) расстройство сознания;

3) импульсивность поведения, отсутствие планирования;

4) несовпадение аффективного поведения с личностью. Я.М. Калашник рассматривает патологический аффект и выделяет в его развитии три фазы: подготовительную, фазу взрыва и заключительную фазу.

Подготовительная фаза . Сознание сохраняется. Появляется напряжение эмоций, нарушается способность к рефлексии. Душевная деятельность становится односторонней из-за единственного стремления осуществить свое намерение. Фаза взрыва . С биологической точки зрения этот процесс отражает утрату самообладания. Для этой фазы характерна беспорядочная смена представлений. Сознание нарушается: утрачивается ясность поля сознания, снижается его порог. Происходят агрессивные действия – нападения, разрушения, борьба. В некоторых случаях вместо агрессивных действий поведение приобретает пассивный ха рактер и выражается в растерянности, бесцельной хлопотливости, неосмысленности ситуации. Заключительная фаза . Заключительная фаза характеризуется истощением психических и физиологических сил, выраженным в рав-нодушии, безучастии к окружающим, склонности ко сну . Можно выделить две функции аффекта:

1. Обладая свойством доминанты, аффект тормозит не связанные с ним психические процессы и навязывает личности способ «аварийного» разрешения ситуации (оцепенение, бегство, агрессия),сложившийся в процессе биологической эволюции.

2. Регулирующая функция аффекта состоит в образовании аффективных следов, дающих себя знать при столкновении с отдельными элементами породившей аффект ситуации и предупреждающих о возможности ее повторения.

№12. Способы саморегуляции в сложных эмоциональных ситуациях

На ранних этапах развития психотравмирующего стресса часто используют следующие методы психологической саморегуляции: антистрессовое дыхание, нервно-мышечная релаксация (метод Джекобсона), аутогенная тренировка (метод Шульца), самовнушение по методу Куэ (3 – 4 фразы позитивного содержания повторяются в течение 3 – 4 мин «Я здоров. Я могу все, что хочу. Я хочу все, что могу»), медитативные техники [9]. Разберем более подробно некоторых из них.

Антистрессовое дыхание. Когда возникает необходимость быстро поднять тонус, следует применить мобилизующее дыхание по системе И. Иде. Формула мобилизующего дыхания:

2 (2) +2; 4 (2) +4; 4 (2) +5; 4 (2) +6. Первая цифра в формуле указывает на продолжительность вдоха в секундах. В скобках указана продолжительность дыхательной паузы. Со знаком «+» продолжительность выдоха. Если человеку нужно быстро успокоить нервную систему, расслабить мышцы, применяется успокаивающее дыхание по системе И. Иде. Формула успокаивающего дыхания: 2 +2 (2); 4 +4 (2); 4 +6 (2); 4 +7 (2). Первая цифра в формуле указывает на продолжительность вдоха в секундах. Со знаком «+» – продолжительность выдоха. В скобках указана продолжительность дыхательной паузы после выдоха. Если требуется быстро регулировать эмоциональное состояние при стрессе, применяют полное ритмическое дыхание. Лучше всего его сочетать с ритмичной неторопливой ходьбой: 4 – 6 шагов и одновременно полный вдох, затем задержка дыхания на 2 – 3 шага. Последующие 4 – 6 шагов – при полном выдохе. При неприятных ощущениях паузу можно максимально сократить. Необходимо помнить о последовательности освобождения легких от воздуха (втягивание живота, опускание грудной клетки и ключиц). Продолжительность полного ритмического дыхания определяется самочувствием и возрастными особенностями. В упражнении «Образное дыхание» внимание концентрируется на ощущении прохлады при вдохе и ощущении тепла при выдохе. Дыхание производится через нос 3 – 4 вдоха – выхода, затем, продолжая дышать через нос, необходимо сосредоточить внимание в области щитовидной железы, солнечного сплетения, ладоней, стоп (удерживая ощущение в этих областях прохлады при вдохе – тепла при выдохе).Такое дыхание не только оказывает успокаивающее, антистрессовое и отвлекающее действие, но и переключает внимание, помогает регулировать эмоции, воспитывать силу воли, выдержку, внутреннюю дисциплину. Для регуляции эмоциональных состояний можно использовать элементы музыкотерапии. Для уменьшения чувства тревоги и неуверенности прослушивается: Ф. Шопен «Мазурка», «Прелюдии»; И. Штраус «Вальсы»; для уменьшения раздражительности: И.С. Бах «Кантата 2»; Л. Бетховен «Лунная соната» (ч. 1); для общего успокоения: И. Брамс «Колыбельная»; Ф. Шуберт «Аве Мария»; для снятия симптомов тревожности: Б. Барток «Соната для фортепиано»; А. Брукнер «Месса ля-минор»; для уменьшения эмоционального напряжения: Ф. Лист «Венгерская рапсодия» (ч. 1); А. Хачатурян «Сюита “Маскарад”»; для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, активности: Л. Бетховен «Увертюра “Эгмонд”»; Ф. Лист «Венгерская рапсодия» (ч. 2); для уменьшения скрытой агрессии: И. С. Бах «Итальянский концерт»; Й. Гайдн «Симфония». Медитативная формула «Источник» помогает найти силы для преодоления жизненных тупиков, кризисов, поддержку в минуты отчаяния и сомнений. В своем воображении поместите себя в горы, где вы бывали ранее, или видели по телевизору, или представляли в мечтах, – чистое, возвышенное, труднодоступное и прекрасное место, насыщенное тысячелетней силой гранитных скал, где кроме вас лишь яркое солнце, чистое небо и свежий ветер. У подножия огромных гранитных скал открывается источник, он открыт только для вас, и никто другой не найдет к нему пути. Он мощным ключом бьет из гранитной скалы, уже миллионы лет пробивая себе дорогу под миллионами тонн камня, вынося наружу все силы природы. Вы видите его чистую воду, сверкающую в лучах солнца, слышите шум брызг в окружающей тишине и постепенно наполняетесь ощущением, что все в мире проще, чище, яснее и существеннее, чем вам представляется. Начните пить эту воду и ощутите ее благотворную энергию, проникающую во все клеточки вашего тела и просветляющую все чувства и мысли. Потом – встаньте под струи этого источника, и пусть вода льется прямо на вас. Представьте, что она струится через каждую клеточку вашего тела. Представьте, что она омывает все ваши чувства, эмоции и сознание, очищая ваши мысли. Ощутите, как вода промывает и расчищает те «завалы» в вашей душе, которые, накапливаясь день ото дня, засорили ваше внутреннее пространство: злость на себя и других, обида, сожаление, горечь неудач, вина и стыд, страхи и тревоги за будущее. Постепенно вы почувствуете, как чистота и сила этого потока становятся вашей чистотой и силой, а его внутренняя энергия – вашей внутренней энергией. И наконец, ощутите в своей душе место, где может расположиться новый внутренний источник силы. И всегда, когда только захотите этого, вы сможете припасть к этому новому источнику силы. Медитативная формула «Храм Тишины» способствует обретению внутреннего умиротворения и спокойствия, накопления сил в трудные периоды жизни [9].

«Представьте перед своим внутренним взором красивый холм, поросший зеленью. Через его склоны пролегает путь на вершину, где возвышается Храм Тишины. Рассмотрите его и прочувствуйте все его великолепие, гармонию и изящество. Сейчас здесь солнечное и теплое весеннее утро. Заметьте, как и во что вы одеты. Прочувствуйте, как вы поднимаетесь по тропе, ощутите контакт ног с почвой. Над вами бескрайний свод неба, ветер ласкает лицо, наполняет легкие энергией и силой. Вглядитесь в окружающие деревья, кустарники, траву. Представьте, как вы приближаетесь к вершине холма и вратам Храма Тишины. Здесь сотни лет не звучало ни единого слова. Приблизясь к вратам, прикоснитесь к ним и ощутите гладкий камень тысячелетий, держащий на себе эти врата и двери. Войдите в эту светящуюся тишину и почувствуйте, как она охватывает вас со всех сторон, давая поддержку и защиту. Вас обволакивает мягкое и теплое сияние, несущее спокойное чувство силы и поддержки со всех сторон. Прочувствуйте, как уверенно и твердо стоите вы в этом храме, ощутите контакт ног с землей, впитайте энергию спокойной устойчивости, идущую снизу. Дайте сиянию впитаться в ваше тело, разнестись по жилам и проникнуть в каждую клеточку тела, наполняя его теплом и силой. Побудьте в этой звенящей тишине 1–2 минуты или сколько сочтете нужным, вслушиваясь в тишину и напитываясь силой. Затем медленно выходите, тихо закрывая врата за собой. Выйдя наружу, свободно откройтесь влиянию весеннего утра, ощутите легкий свежий ветерок, услышьте, как поют птицы и шелестит трава под ногами, вдохните полной грудью душистый воздух и вернитесь в свое время и место». Однако следует заметить, что для эффективного использования вышеперечисленных методов их следует применять под руководством специалиста-психолога. Для регуляции эмоциональных состояний в повседневной жизни можно применять методы экспресс-самопомощи. Например, хороший эффект можно получить используя физические упражнения, водные процедур, сосредоточив свое внимание на любимом деле и т.д. Выполните 15 – 20 приседаний. Потянитесь. Большинство из нас отвечают на стрессовое воздействие мышечным напряжением, а растягивание мышц в определенной степени уменьшает ощущение стрессового «нажима». Подержите руки под струей теплой воды из крана до тех пор, пока не почувствуете, что напряжение уходит. Примите (если есть такая возможность) теплую ванну. Когда человек напряжен и тревожен, приток крови к его конечностям уменьшается. Теплая же вода восстанавливает циркуляцию крови, как бы давая понять организму, что он находится в безопасности и что уже можно расслабиться. Пейте больше воды для восстановления водного баланса в организме. Газированные напитки и соки в данном случае должного эффекта не дадут. Съедайте по 1 банану в день, кусочек шоколада или добавляйте в пищу корицу (если нет аллергии). Эти продукты способствуют улучшению настроения.

№13. Психологическая структура личности

Элементами психологической структуры личности являются ее психологические свойства и особенности, обычно называемые "чертами личности". Их очень много. Но все это труднообозримое число свойств личности психологи пытаются условно уложить в некоторое количество подструктур. Низшим уровнем личности является биологически обусловленная подструктура, в которую входят возрастные, половые свойства психики, врожденные свойства типа нервной системы и темперамента. Следующая подструктура включает в себя индивидуальные особенности психических процессов человека, т.е. индивидуальные проявления памяти, восприятия, ощущений, мышления, способностей, зависящих как от врожденных факторов, так и от тренировки, развития, совершенствования этих качеств. Далее, уровнем личности является также ее индивидуальный социальный опыт, в который входят приобретенные человеком знания, навыки, умения и привычки. Эта подструктура формируется преимущественно в процессе обучения, имеет социальный характер. Высшим уровнем личности является ее направленность, включающая влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, взгляды, убеждения человека, его мировоззрение, особенности характера, самооценки. Подструктура направленности личности наиболее социально обусловлена, формируется под влиянием воспитания в обществе, наиболее полно отражает идеологию общности, в которую человек включен.

Различие людей между собой многопланово: на каждой из подструктур имеются различия убеждений и интересов, опыта и знаний, способностей и умений, темперамента и характера. Именно поэтому непросто понять другого человека, непросто избегать несовпадений, противоречий, даже конфликтов с другими людьми. Чтобы более глубоко понять себя и других, нужны определенные психологические знания в сочетании с наблюдательностью.

В психологии существуют два главных направления исследования личности: в основе первого лежит выделение в личности тех или иных черт, в основе второго – определение типов личности. Черты личности объединяют группы тесно связанных психологических признаков.

Иерархическая структура личности (по К. К. Платонову)

Краткое название подструктуры К данной подструктуре относятся Соотношение биологического и социального

Подструктура направленности Убеждения, мировоззрение, личностные смыслы; интересы Социальный уровень (биологического почти нет)

Подструктура опыта Умения, знания, навыки, привычки Соц.-биологический уровень (значительно больше социального, чем биологического)

Подструктура форм отражения Особенности познавательных процессов (мышления, памяти, восприятия, ощущения, внимания); особенности эмоциональных процессов (эмоции, чувства) Биосоциальный уровень (биологического больше, чем социального)

Подструктура биологических, конституциональных свойств Скорость протекания нервных процессов, баланс процессов возбуждения и торможения и т.п.; половые, возрастные свойства Биологический уровень (социальное практически отсутствует)

№14.

До появления фрейдовской теории, изучение структуры личности сводилось к самому феномену сознания человека. Скрытые мотивы поведения и его особенности не рассматривались в глубинном разрезе. Фрейд же считал что психика это не только «сознательное». Она многомерна и состоит из нескольких уровней и компонентов, которые отражают не только осознанные, но и подсознательные процессы. Таким образом, психическая структура личности по Фрейду представляет собой три взаимосвязанных элемента – бессознательное, предсознание и сознание. Понятие предсознательных процессов сводится к тому, что они не всегда находятся в сознании, но иногда могут быть им вызваны. структура личности и ее психики по Фрейду имеет три составляющих: Оно, Эго и СуперЭго.

Оно у Фрейда обозначает исключительно примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности. Оно функционирует целиком вбессознательном и тесно связано с инстинктивными биологическими побуждениями (еда, сон), которые наполняют наше поведение энергией. Оно сохраняет свое центральное значение для индивидуума на протяжении всей его жизни. Будучи примитивным в своей основе, оно свободно от всяких ограничений, будь то осторожность или страх. Являясь самой старой исходной структурой психики, Оно выражает первичный принцип всей человеческой жизни – немедленную разрядку психической энергии, производимой биологически обусловленными побуждениями. Фрейд рассматривал Оно в качестве посредника между соматическими и психическими процессами в организме. Оно выполняет роль резервуара для всех примитивных инстинктивных побуждений и черпает свою энергию прямо из телесных процессов.

«Эго» («Я») это компонент психического аппарата, ответственный за принятие решений. Я стремится выразить и удовлетворить желания Оно в соответствии с ограничениями, налагаемыми внешним миром. Я получает свою структуру и функцию от Оно, эволюционирует из него и заимствует часть энергии Оно для своих нужд, чтобы отвечать требованиям социальной реальности. Таким образом, Я помогает обеспечивать безопасность и самосохранение организма. В отличие от Оно, природа которого выражается в поиске удовольствия, Я подчиняется принципу реальности, цель которого – сохранение целостности организма путем отсрочки удовлетворения инстинктов до того момента, когда будет найдена возможность достичь разрядки подходящим способом и/или будут найдены соответствующие условия во внешней среде. Принцип реальности дает возможность индивидууму тормозить, переадресовывать или постепенно давать выход грубой энергии Оно в рамках социальных ограничений и совести индивидуума. Таким образом, Я служит "исполнительным органом" личности и областью протекания интеллектуальных процессов и решения проблем.

«СуперЭго» («Сверх Я») Для того, чтобы человек эффективно функционировал в обществе, он должен иметь систему ценностей, норм и этики, разумно совместимых с теми, что приняты в его окружении. Все это приобретается в процессе "социализации"; на языке структурной модели психоанализа – посредством формирования Сверх-Я. С точки зрения Фрейда, как а, как психотерапевта, организм человека не рождается со Сверх-Я. Скорее, дети должны обретать его, благодаря взаимодействию с родителями, учителями и другими "формирующими" фигурами. Будучи морально-этической силой личности, Сверх-Я выступает следствием продолжительной зависимости ребенка от родителей. Формально оно появляется тогда, когда ребенок начинает различать "правильно" и "неправильно"; узнает, что хорошо и что плохо, Фрейд разделил Сверх-Я на две подсистемы: совесть и Я-идеал. Совесть приобретается посредством родительских наказаний. Она связана с такими поступками, которые родители называют "непослушным поведением" и за которые ребенок получает выговор. Совесть включает способность к критической самооценке, наличие моральных запретов и возникновение чувства вины у ребенка, когда он не сделал того, что должен был сделать. Поощрительный аспект Сверх-Я – это Я-идеал. Он формируется из того, что родители одобряют или высоко ценят; он ведет индивидуума к установлению для себя высоких стандартов. И, если цель достигнута, это вызывает чувство самоуважения,любви к себе и гордости. Например, ребенок, которого поощряют за успехи в школе, будет всегда гордиться своими академическими достижениями. Сверх-Я считается полностью сформировавшимся, когда родительский контроль заменяется самоконтролем.

№15.

Бихевиоризм определил облик американской психологии XX в. Его основатель Джон Уотсон (1878-1958) сформулировал кредо этого направления так: «Предметом психологии является поведение». Личность, с точки зрения бихевиористов, не что иное, как совокупность поведенческих реакций, присущих данному человеку. Формула «стимул—реакция» (S—R) являлась ведущей в бихевиоризме. Закон эффекта Торндайка уточняет: связь между S и R усиливается, если есть подкрепление. Оно бывает положительным (похвала, получение желаемого результата, материальное вознаграждение и т. п.) либо отрицательным (боль, наказание, неудача, критическое замечание и т. п.). Поведение человека вытекает чаще всего из ожидания положительного подкрепления, но иногда преобладает стремление избежать отрицательного подкрепления, т. е. наказания, боли и пр. Уотсон выделял следующие реакции в поведении: 1) наружные или видимые приобретенные - двигательные навыки - мытье полов, игра в футбол; 2) внутренние или скрытые приобретенные (мышечные или внешняя речь); 3) наружные (видимые) наследственные (чихание, мигание); 4) внутренние (скрытые) наследственные реакции (работа желез внутренней секреции, изменения в кровообращении).

Уотсон пологал, что число врожденных реакций, необходимых для приспособления организма не велико, поэтому поведение человека является результатом обучения.

Таким образом, с позиции бихевиоризма, личность — все то, чем обладает индивид, его расположенность к тому или иному реагированию: навыки, сознательно регулируемые инстинкты, социализованные эмоции, а также пластичность, помогающая образовывать новые навыки, и способность их удержать и сохранить, чтобы приспособиться к среде. Это значит, что личность — организованная и относительно устойчивая система навыков. Последние составляют основу относительно устойчивого поведения, они приспособлены к жизненным ситуациям, чье изменение ведет к формированию новых навыков. Человека бихевиористы понимают как реагирующее, действующее, обучающееся существо, запрограммированное на те или иные реакции, действия, поведение. Изменяя стимулы и подкрепления, можно программировать его на требуемое поведение.

№16. Представление о личности в гуманистической психологии

Гуманистическая психология - особое направление, отличающееся от других школ по ряду принципиально важных для понимания природы человека положений. К нему традиционно относят такие концепции, как теория личностных черт Г. Олпорта, теория самоактуализации А. Маслоу, теория и индирективная психотерапия К. Роджерса, представления Ш. Бюлер о жизненном пути личности, идеи Р. Мэйя.

Каждая из названных теорий использует свой собственный понятийный аппарат, создает оригинальные представления о внутреннем мире человека и его развитии в процессе жизни, проверяет и обосновывает данные, полученные в ходе эмпирических исследований, и в процессе психотерапевтической работы с клиентами. Различия, существующие между теориями, тем не менее не являются препятствием, которое не позволило бы рассмотреть их с позиции общеметодологических принципов.

Такими принципами являются:

Принцип развития, который означает, что человек постоянно стремится к новым целям, самосовершенствованию благодаря наличию у него врожденных потребностей - стремления к самореализации, потребности в самоактуализации, желания осуществлять непрерывное поступательное развитие.

Принцип целостности, позволяющий рассматривать личность как сложную открытую систему, направленную на реализацию всех своих потенциалов.

Принцип гуманности, означающий, что человек по своей природе является добрым и свободным, и только обстоятельства, препятствующие раскрытию его истинной сущности, делают его агрессивным и отчужденным.

Принцип целевого детерминизма, предполагающий изучать особенности личности в аспекте ориентации человека на будущее, т.е. с точки зрения его ожиданий, целей и ценностей, при этом отвергая идею причинного детерминизма.

Принцип активности, позволяющий принять субъекта как самостоятельно мыслящее и действующее существо, в жизни которого другой человек (например, психотерапевт) может играть роль поддерживающего, безусловно принимающего, создающего благоприятные условия для его развития партнера. Психотерапевт изменяет установки клиента, помогает взять ответственность на себя, но при этом не учит и не наставляет.

Принцип неэкспериментального исследования личности, который основан на идее целостности, и соответственно невозможности адекватного изучения личности по отдельным фрагментам, поскольку система (а таковой и является личность) чаще всего обладает такими свойствами, которые не присущи ее отдельным частям.

Принцип репрезентативности, означающий, что цель и объект исследования в гуманистической психологии совпадают, т.к. задача изучения нормально и полноценно функционирующего человека реализуется на выборе здоровых, самореализующихся личностей

Теории:

Теорию Гордона Олпорта (1897-1967) часто относят к диспозициональному направлению, согласно которому: 1) люди обладают широким набором предрасположенностей реагировать типичным образом на различные ситуации; 2) каждый единичный человек уникален, непохож по своему психическому складу (системе черт) на других людей.

Теория личности Абрахама Маслоу (1908-1970) строится на основе исследования психически зрелых, прогрессивных, творческих людей, образующих так называемую "растущую верхушку" общества.

Теория К. Роджерса (1902-1987) одним из важных положений является суждение о том, что индивид существует в постоянно изменяющемся мире, центром которого является он сам. Это индивидуальное пространство было названо феноменальным миром. Он не является миром объектов и предметов, а включает в себя все, что чувствует человек (организм) не зависимо от того, осознанно или не осознанно это чувство.

№17. Представление о личности в отечественной психологии (Мясищев, Платонов)

Личность чаще всего определяют как человека в контексте его социальных, приобретенных качеств. К числу личностных не относятся такие особенности человека, которые генотипически или физиологически обусловлены. К понятию «личность» тесно примыкают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки. Личность – это социальное лицо, «личина» человека. Личность – это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих. В структуру личности обычно включаются способности, темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные установки.