- •1. Методические указания по обработке результатов измерений

- •1.1. Обработка результатов прямых однократных измерении

- •Для приведенного примера действительный ток, протекающий в цепи

- •1.2.Обработка результатов прямых многократных измерений

- •Обработка результатов многократных измерений Ход работы.

- •Приложение Справочные таблицы

- •Распределение случайных величин груббса-смирнова

- •Значения критерия Романовского βт при числе измерений n от 4 до 20

- •Значения коэффициента t при числе измерений n от 2 до 20 и заданной доверительной вероятностью р

Контрольная работа.

Обработка результатов измерений.

1. Методические указания по обработке результатов измерений

Результат измерения Х состоит из действительного значения измеряемой величины ХД и погрешности измерения Δ:

Х = ХД + Δ

о

В общем случае Δ состоит из систематической Δc и случайной Δ составляющих погрешности.

При обработке результатов измерений различают прямые и косвенные, однократные и многократные измерения.

1.1. Обработка результатов прямых однократных измерении

Однократные измерения проводятся только при отсутствии случайной составляющей погрешности, поэтому при однократных измерениях оценивается только систематическая погрешность Δc .

Систематическая погрешность измерения складывается из трех составляющих: основной инструментальной Δосн, дополнительной инструментальной Δдоп и методической погрешности Δ м.

1.1.1. Определение основной инструментальной погрешности.

Основная инструментальная погрешность определяется по классу точности прибора.

Если класс точности представлен в виде предела приведенной погрешности (обозначен на приборе десятичным числом с точкой) как:

![]()

Х N - нормирующее значение, то

![]()

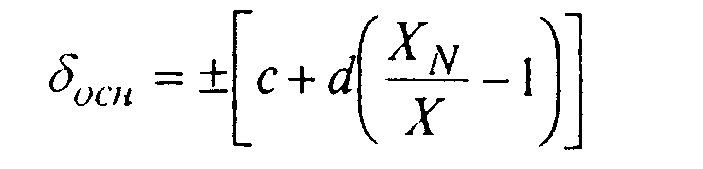

Если класс точности прибора представлен в виде отношения c/d , то в относительном виде основную инструментальную погрешность измерения

d осн можно определить по выражению:

где Х N - конечное значение диапазона измерения прибора,

Х - измеряемое значение.

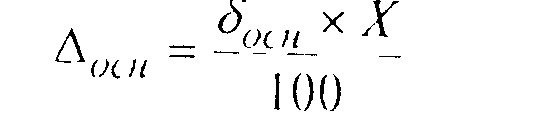

В абсолютном виде основную инструментальную погрешность Δосн можно определить по выражению:

1.1.2. Определение дополнительной инструментальной погрешности Дополнительная инструментальная погрешность также связана с классом точности прибора и выражается в той же форме, что и основная погрешность.

Например, изменение показаний электроизмерительного прибора класса 0,5, вызванное изменением температуры окружающей среды, не должно выходить за пределы 0,5% на каждые 10°С изменения температуры в пределах рабочего интервала температур,

Конкретная связь дополнительной погрешности с классом точности раскрывается в частных стандартах на средства измерения.

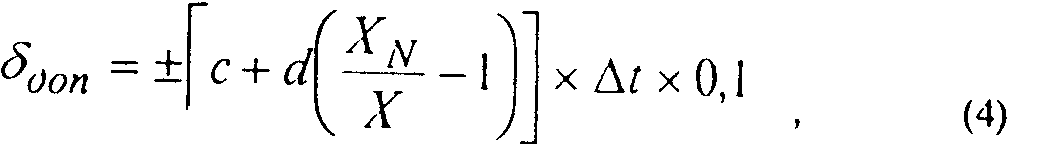

Для цифровых приборов (класс точности которых задается в виде c/d) дополнительная инструментальная погрешность dдоп, вызванная изменением температуры на Δt градусов относительно нормальной (20 С) и выраженная в процентах, не превышает значения:

![]()

1.1.3. Определение методической погрешности

Методическая погрешность возникает из-за несовершенства метода измерения, из-за влияния средств измерения на объект, свойство которого

измеряется, т.е. в каждом конкретном случае методическая погрешность оценивается по-своему.

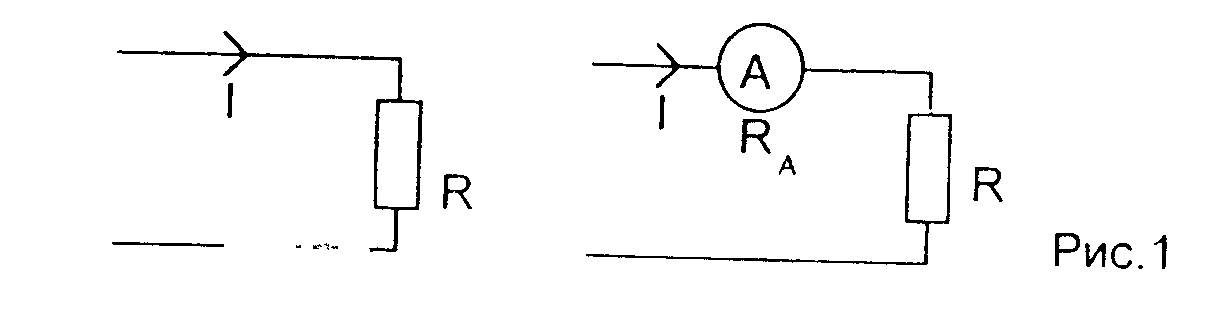

Так при измерении тока в цепи амперметром, включаемым в цепь во время измерения, методическая погрешность возникает из-за изменения тока

при включении амперметра с внутренним сопротивлением RА(80 Ом ) в цепь с сопротивлением R(10 кОм) за счет изменения общего сопротивления (рис.1)