2.2.1.Виды управленческих решений

Решение – это выбор одной из возможных альтернатив. Теория управления рассматривает управленческое решение в качестве основного продукта труда менеджера. При этом руководитель действует по следующей логической схеме: проблема – её решение – действие. Проблема – это несоответствие фактического состояния управляемого объекта желаемому или заданному. Совокупность факторов и условий, вызывающих появление проблемы, принято называть ситуацией. Выделение ситуационных факторов позволяет лучше понять причины возникновения проблемы, а значит, и выбрать лучшие действия. Решения желательно принимать возможно ближе к месту возникновения проблемы. Это дает максимальное обеспечение информацией, поскольку в области передачи информации действует закон: «при переходе с уровня на уровень информация сжимается и частично теряется».

Теория использует разные способы классификации решений. В частности, по сроку действия все управленческие решения делятся на стратегические, тактические и оперативные. Стратегические решения ориентированы на срок в три-пять лет. Их задача состоит в том, чтобы обеспечить выживание организации в будущем. Эти решения наиболее ответственны, поскольку связаны с инвестициями. Такие решения принимают только руководители высшего уровня управления. Решения тактические ориентированы, как правило, на текущий год. Они опираются на решения стратегические и принимаются руководителями главным образом среднего звена. Оперативные решения самые многочисленные. Их временной интервал – рабочие сутки или смена.

Другая классификация предложена Г.Саймоном. Он разделил все решения на структурированные (программируемые) и слабоструктурированные (непрограммируемые). Структурированные решения принимались уже неоднократно и потому им можно научить, они поддаются формализованному описанию. Все решения такого рода должны быть переданы подчиненным. Решения слабоструктурированные опираются на творчество и интуицию, им нельзя научить. Такие решения должен принимать только сам руководитель.

Третья классификация обращает внимание на то, кто принимает решения: индивид или группа. С этих позиций выделяются решения индивидуальные и групповые. И те, и другие имеют свои достоинства и недостатки. Вопрос состоит в том, что «перевешивает» в данной конкретной ситуации. Принимая решение, руководитель использует один из трех возможных подходов:

-интуитивный (решение принимается исходя из ощущения, что оно правильное);

-опирающийся на суждения (руководитель выстраивает логические цепочки, опираясь на знания и опыт);

-рациональный (используется специальный прием, логическая последовательность действий).

2.2.2 Рациональное решение проблемы

Теория рационального решения, используя процессный подход, позволяет выполнить детальный анализ действий руководителя в ходе принятия управленческого решения. Она как бы навязывает руководителю определенную последовательность действий, благодаря соблюдению которой обеспечивается качественное решение. Ученые прекрасно понимают, что реальный процесс принятия решения совсем не так прямолинеен, он допускает отходы в сторону, параллельные действия, эмоциональные вспышки и т.д., но именно поэтому могут появляться некачественные решения.

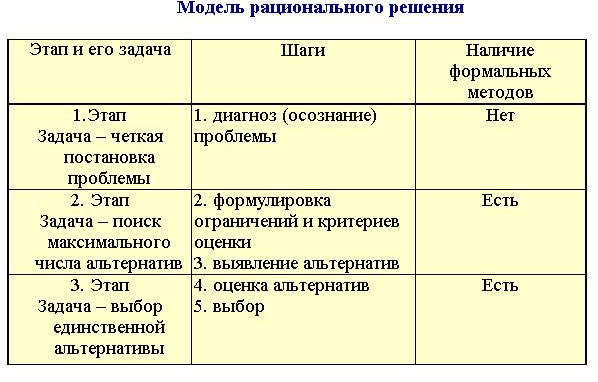

Самая простая модель рационального решения включает в себя пять шагов, которые выстроены прямолинейно в определенной логической последовательности (см. модель).

Для целей анализа предложенная модель группируется с учетом решаемых задач. Задача первого этапа – возможно точнее определить проблему. Для этого важно выделить релевантную информацию, то есть те данные, которые имеют прямое отношение к проблеме. Этот этап носит исключительно творческий характер. Качество его проведения во многом зависит от таланта руководителя и не поддается формализации.

Задача второго этапа (шаги 2и3) состоит в поиске возможно большего числа альтернатив. Широкий спектр рассмотрения позволяет найти лучший вариант. Для этого этапа разработаны формализованные методы поиска.

Задача третьего этапа (шаги 4и5) противоположна задаче второго, теперь надо выбрать единственную альтернативу, самую лучшую с позиций заданных ограничений. На этом этапе также возможно использование формализованных приемов.

Существуют так же формализованные методы, объединяющие этапы второй и третий. Рассмотрим эти методы более подробно.