- •13. Пропедевтика дет. Бол. Сух. За детьми зяц

- •- Проекция верхушки у новорожденного находится в 4 межреберном промежутке, с 1.5 лет — в 5 межреберном промежутке.

- •Физическое и нервно-психическое развитие ребенка:

- •Пульсация периферических сосудов:

- •Пальпация

- •Перкуссия

- •Семиотика нарушений, определяемых перкуторно

- •Аускультация

- •Шумы сердца

- •Артериальное давление

- •В норме у новорожденного давление на верхних и нижних конечностях равно 70/35 мм рт. Ст.

- •Электрокардиография

- •Мя распространения импульса по прслсе;

- •У детей (сек)

- •Семиотика нарушений экг

- •2. Синусовая брадикардия — это уменьшение частоты сердечных сокращений до 100 и менее в 1 минуту у детей грудного возраста и менее 80 — у старших детей.

- •Экстрасистолия

- •2. Нарушения экг при атриовентрикулярной экстрасистолии тоже зависят от того, в каком участке узла расположен эктопический фокус.

- •3. На экг право- и левожелудочковая экстрасистолия проявится такими основными изменениями (рис. 157):

- •Фонокардиограмма (фкг)

- •Ультразвуковое исследование (узи) сердца — эхокардиография (ЭхоКг)

- •Одномерная эхокардиография

- •Ревматическая лихорадка

- •1) Грудная клетка ребенка первых нескольких месяцев грудного возраста

- •2) В старшем возрасте:

- •Кровь и кроветворная система

- •Порядок и методика клинического обследования

- •Пальпация

- •5). При некоторых заболеваниях крови пальпаторно определяются визуально незаметные отеки на нижних конечностях.

- •Перкуссия

- •- Аллергического характера:

- •Ретракция кровяного сгустка

- •Тромбиновое время

- •Время рекальцификации плазмы

- •3. Анемии вследствие повышенного кроверазрушения (гемолитические анемии) — см. Ниже.

- •Или свертывание крови может не состояться.

- •Геморрагические диатезы

- •Гемофилия

- •- Высокая лихорадка;

- •Признаки и возможные осложнения тяжелого патологического процесса:

- •- Повышение соэ.

- •Правила ухода при кровоизлияниях в суставах:

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Кровообращение у плода и новорожденного

Деление сердца плода на правую и левую половины начинается с конца 3-й недели гестационного возраста. В конце 4 недели формируется межжелудочковая перегородка. Вначале в ее верхнем отделе имеется межжелудочковое отверстие. Однако у плода оно быстро зарастает в виде перепончатой части.

На 6 неделе гестационного возраста сердце у плода трехкамерное (соединены предсердия). Затем между предсердиями рядом с первичной перегородкой формируется вторичная перегородка. В обеих имеется овальное отверстие. Вторичная перегородка перекрывает первичное овальное отверстие в виде заслонки (англ. valve of foramen ovale) так, что в связи с более высоким давлением в правом предсердии движение крови возможно только из правого предсердия в левое.

После образования перегородок формируется клапанный аппарат. Структурное оформление сердца (оно становится 4-камерным) и крупных сосудов заканчивается на 7-8 неделях гестационного возраста. Поэтому внутриутробные аномалии сердечно-сосудистой системы возникают с 3 по 8 неделю развития плода.

В первые недели эмбриогенеза в мышцах сердца закладываются основные элементы проводящей системы: синуснопредсердный узел Киса-Фле-ка (английский анатом ХГХ-ХХ века и английский физиологXX века), пред-сердно-желудочковый узел Ашоффа-Товара (немецкий патологоанатом ХГХ-ХХ века и японский патологоанатом XX века), пучок Гиса (немецкий анатом XIX-XX века) и волокна Пуркинье (чешский физиолог ХГХ века).

Плацентарное кровообращение у плода, все органы которого получают только смешанную кровь, начинается в конце 3 недели гестационного возраста.

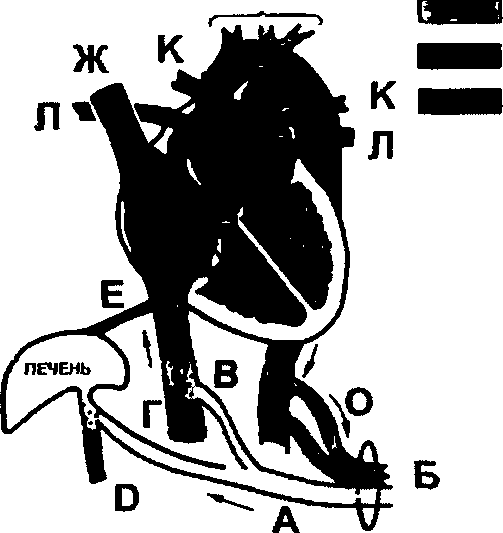

Движение крови следующее (рис. 135):

- хорошо оксигенированная, насыщенная питательными веществами артериальная кровь из капиллярной сети плаценты (детского места) попадает в образующуюся одну пупочную вену (А); которая входит в состав пупочного канатика (Б):

- под печенью из пупочной вены отделяется широкий венозный Аран-циев (итальянский анатом и хирург XVI века) проток (В), через который большая часть артериальной крови поступает в нижнюю полую вену (Г), где происходит смешивание ее с венозной кровью;

13. Пропедевтика дет. Бол. Сух. За детьми зяц

н

![]()

Обозначения:

- артериальная кровь

- артерио-венозная кровь (больше артериальная)

- венозно-артериальная кровь (больше венозная)

- венозная кровь Остальные обозначения в тексте

Рис. 135. Схематическое изображение кровообращения у плода

- затем пупочная вена соединяется со слаборазвитой воротной веной (Д), в которой течет венозная кровь, что тоже сопровождается смешиванием крови. Из рассмотренного следует, что даже в первый орган плода — печень — кровь поступает в смешанном виде;

- через возвратные печеночные вены (Е) кровь из печени поступает в нижнюю полую вену, что указывает на еще одно смешивание крови;

- Внимание! В правое предсердие поступает смешанная, однако более артериальная кровь из нижней полой вены и венозная кровь из верхней полой вены (Ж). Благодаря строению предсердия в нем происходит очень небольшое смешивание крови таким образом, что более артериальная смешанная кровь из нижней полой вены проходит через овальное окно в левое предсердие, а более венозная кровь из верхней полой вены поступает в правый желудочек;

- из правого желудочка выходит легочная артерия (3). Она делится на: больших размеров артериальный Боталлов (итальянский анатом и хирург XVI века) проток (И), который впадает в аорту (М) (смешивание крови), и меньших размеров 2 ветви (К), через которые проходит только 10% объема сердечного выброса крови в еще не функционирующие легкие;

- небольшое количество венозной крови из легочной ткани по легочным венам (Л) поступает в левое предсердие, где происходит еще одно смешивание (с хорошо оксигенированной кровью из правого предсердия);

- смешанная, однако с большим количеством питательных веществ и кислорода кровь из левого предсердия проходит через левый желудочек и поступает в аорту. Этой кровью, еще ш впадения в аорту Ботал-лова протока, через систему сонных и подключичной артерий (Н) обеспечиваются головной мозг, шея и верхние конечности плода:

в нижнюю часть тела кровь по аорте идет после подключичной артерии и впадения в нее Боталлова протока с более венозной кровью; таким образом, поступление крови в большой круг кровообращения (минуя малый) происходит через двойной шунт — овальное окно и Боталлов проток;

- часть крови, более венозной по составу, из нисходящей аорты по 2 пупочным артериям (О) возвращается в капиллярную сеть плаценты, а остальная кровь снабжает необходимыми веществами нижнюю часть туловища.

Таким образом, кровообращение у плода обеспечивается сократительной способностью сердца плода и отделено от системы кровообращения у матери. Частота сердечных сокращений у эмбриона 15-35 в 1 мин., затем она увеличивается до 125-130 в 1 мин. При аускультации I и II тоны одинаковы по громкости, интервалы между I и II тонами равны интервалам между II и I тонами, что напоминает удары метронома (англ. metronome).

Более всего кислородом и питательными веществами кровь обеспечивает печень, головной мозг и верхнюю часть туловища, менее всего — легочную ткань и нижнюю часть тела. Этим поясняется преобладание размеров головы и верхней части тела у новорожденного.

Сразу после рождения ребенка начинают функционировать малый и большой круги кровообращения, что происходит благодаря следующим быстрым изменениям:

- начинает функционировать легочное дыхание, что значительно уменьшает сопротивление кровообращения в легочном русле и в 5 раз увеличивает кровообращение через легкие;

- начало полноценного легочного кровообращения приводит к значительному повышению давления в левом предсердии, что прижимает перегородку к краю отверстия и прекращает сброс крови из правого предсердия в левое:

- после первого вдоха новорожденного возникает спазм Боталлова протока, движение крови через него прекращается. Функциональное закрытие протока длится 10-15 часов первого дня жизни малыша. Анатомическое закрытие у доношенного ребенка чаще заканчивается на 3-м месяце, у недоношенного — в конце первого года жизни. Поэтому в первые месяцы при кратковременном апноэ и повышении давления в малом кругу кровообращения венозная кровь через Боталлов проток может сбрасываться в аорту;

- таким образом, сразу после рождения перестают функционировать 6 основных структур внутриутробного кровообращения — пупочная вена, Аранциев проток, 2 пупочные артерии, которые обеспечивали движение крови у плода, а также овальное окно и Боталлов проток, сбрасывавший кровь из малого круга кровообращения в аорту;

- примерно ко 2-6-му месяцу жизни ребенка запустевают и постепенно облитеоиоуются пути внутриутробного кровообращения (у половины детей до 5 лет и приблизительно у 1/4 части взрослых незначительное овальное отверстие сохраняется, однако оно не оказывает патологического влияния на кровообращение).

Основные анатомо-физиологические особенности

Размеры серцпа:

- сердце у новорожденного относительно больше, нежели у взрослого человека (соответственно 0,8% и 0,4% от массы тела); наиболее интенсивный рост сердца происходит в возрасте 2-6 лет, до 15-16 лет масса его увеличивается в 10 раз;

- у новорожденного сердце занимает относительно большой объем грудной клетки (рис. 91А); проекция его по отношению к позвоночнику соответствует rV-VHI грудным позвонкам;

- правый и левый желудочки у новорожденного примерно одинаковы; после этого отмечается интенсивный рост левого сердца; в 16 лет масса левого желудочка почти в 3 раза больше правого;

- предсердие и магистральные сосуды у новорожденного относительно больших размеров, по отношению к желудочкам, чем у старших лиц;

- дифференциация частей сердца заканчивается к 10-14 годам; в этом возрасте оно по показателям соотношения (кроме размеров) приближается к сердцу взрослого человека;

- в связи с более высоким стоянием диафрагмы сердце новорожденного находится в более высоком положении, ось сердца лежит почти горизонтально; до конца первого года жизни она принимает косое положение.

Форма сердца; у новорожденного сердце имеет шаровидную форму — поперечный размер может быть больше продольного размера; постепенно сердце приобретает (англ. acquire) грушевидную (груша — англ. pear) форму (рис. 136 А-Г).

Гранины сердца:

- после рождения левая граница сердца выходит за левую среднеклю-чичную линию, правая значительно выступает за край грудины; в дальнейшем в связи с уменьшением размеров печени и увеличением объема левого легкого происходит значительное смещение левой границы сердца внутрь (рис. 136 Б, В, Г); в грудном возрасте начинается поворот сердца влево вокруг вертикальной оси, что тоже приводит к постепенному приближению правой и левой границ к краю грудины и относительному уменьшению размеров сердца;

- с возрастом верхняя граница сердца постепенно опускается вниз.

Б

Рис. 136. Рентгенограмма грудной клетки у детей. Обозначения: А - недоношенный Б., 11 дней; Б — ребенок М., 7 месяцев; В — ребенок В., 2 года; Г — ребенок М, 12 лет; Д — ребенок М., 7 месяцев; ВПС. Дефект межпредсердной

перегородки

Особенности передней поверхности и верхушки сердца:

- у новорожденного передняя поверхность сердца образована правыми предсердием и желудочком и большей частью (по сравнению со старшими) левого желудочка. Поворот сердца влево приводит к тому, что к концу первого года жизни и в дальнейшем сердце прилегает к передней грудной стенке в основном поверхностью правого желудочка;

- после рождения верхушка сердца состоит из 2 желудочков, с 6 месяцев — только из левого желудочка;