- •1. Полупроводниковые приборы

- •1.1. Виды проводимости полупроводников

- •1.2. Электронно-дырочный переход

- •1.3. Полупроводниковые диоды

- •1.4. Биполярные транзисторы

- •1.5. Полевые транзисторы

- •2. Усилители и генераторы электрических колебаний

- •2.1. Структурная схема усилителя

- •2.2. Расчет основных параметров усилительного каскада

- •2.3. Генераторы электрических колебаний

- •2.4. Операционные усилители и их применение

- •2.5. Функциональные устройства на операционных усилителях

- •3. Цифровые устройства

- •3.1. Основы алгебры логики

- •3.2. Функции в алгебре логики

- •3.3. Аксиомы и законы алгебры логики

- •3.4. Аналитическое представление булевых функций

- •3.5. Минимизация булевых функций.

- •3.7. Синтез комбинационных схем

- •3.8. Декодеры

- •3.9. Мультиплексоры

- •3.10. Арифметические устройства

- •3.16 Таблица истинности сумматора по модулю 2

- •3.11. Последовательностные логические устройства

- •4 Запоминающие устройства

- •5. Электрические измерения

- •5.1. Классификация измерений

- •5.2. Классификация электроизмерительных приборов

- •5.3. Магнитоэлектрические приборы

- •5.4. Электромагнитные приборы

- •5.5. Электродинамические приборы

- •5.6. Электростатические приборы

- •5.7. Термоэлектрические приборы

- •5.8. Выпрямительные приборы

- •5.9. Электронные приборы

- •6. Расчётно-графическое задание 1. Преобразователи кодов

- •7. Расчетно-графическое задание 2. Проектирование счетчика

- •8. Вопросы по курсу

В.П. КУЗНЕЦОВ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. ЧАСТЬ 2

Комсомольск-на-Амуре

2005

ВВЕДЕНИЕ

Развитие электроники, являющейся одной из прогрессивных областей науки и техники, способствует решению задач фундаментальных научных исследований и прикладных проблем, непосредственно связанных с научно-техническим прогрессом. С помощью электронных систем осуществляется контроль, управление и регулирование различными производственными процессами и устройствами, измерение электрических и неэлектрических величин, отбор, обработка и передача информации самого широкого назначения. Большинство методов исследования в различных областях науки и техники связано с применением электронного оборудования.

Электроника – отрасль науки и техники, изучающая:

- физические явления в электровакуумных и полупроводниковых приборах;

- электрические характеристики и параметры электровакуумных и полупроводниковых приборов;

- свойства устройств и систем, основанных на применении электровакуумных и полупроводниковых приборов.

Первое из этих направлений составляет основу физической электроники, второе и третье направления – технической электроники.

В технической электронике можно выделить четыре главных области – радиоэлектронику, промышленную электронику, ядерную и биологическую электронику:

1) Радиоэлектроника связана с радиотехникой и составляет основу радиосвязи, телевидения, радиолокации, радиоуправления, радионавигации, радиоастрономии.

2) Промышленная электроника связана с применением электронных устройств в различных отраслях промышленности и обслуживает эти отрасли устройствами измерения, контроля, управления, преобразования электрической энергии, а также технологическими установками.

3) Ядерная электроника связана с процессами получения, изучения и использования элементарных частиц.

4) Биологическая электроника охватывает применение электронных устройств в биологических исследованиях, особенно в медицине (медицинская электроника).

В промышленной электронике можно выделить три области – информационную электронику, энергетическую электронику и электронную технологию:

1) Информационная электроника составляет основу электронно-вычислительной и информационно-измерительной техники, а также устройств автоматики. К ней относятся: электронные устройства получения, обработки и хранения информации, устройства управления различными объектами и технологическими процессами.

2) Энергетическая электроника связана с устройствами и системами преобразования электрической энергии средней и большой мощности. Сюда относятся мощные преобразователи постоянного тока в переменный и, наоборот, преобразователи частоты и другие устройства.

3) Электронная технология включает методы и устройства обработки материалов электронными и ионными пучками (электронная плавка и сварка), а также методы и устройства для технологических процессов с применением высокочастотных и звуковых колебаний (высокочастотный нагрев и плавка, ультразвуковая очистка, резка, сварка и т. д.).

Специфика отдельных областей технической электроники заключается в использовании электронных устройств, особенностях их схем и технических характеристик. Современные средства электронной техники выполняются в основном на базе интегральных микросхем и полупроводниковых приборов в дискретном исполнении. Интеграция радиокомпонентов, являющаяся основой микроминиатюризации радиоэлектронных устройств, позволила не только существенно уменьшить габариты электронного оборудования и потребляемую им мощность, но и предопределила принципиально новый этап в развитии радиоэлектроники, захватывающий как сферу проектирования и технологии, так и сферу организации производства. Такое сочетание элементной базы позволяет создавать отдельные узлы и устройства электронной аппаратуры в виде унифицированных стандартных блоков, что обеспечивает в высокой степени автоматизацию процесса проектирования, повышение надежности и улучшение других технических и эксплуатационных показателей проектируемой аппаратуры.

Технологическая интеграция полупроводниковых компонентов соответствует органическому объединению обычных схемных компонентов на одной подложке. Таким образом, современные микроэлектронные элементы трудно отделить от транзистора и других полупроводниковых приборов, которые являются основой микроэлектроники. В свою очередь, микроэлектроника представляет основу развития радиоэлектроники в целом. Поэтому характерной особенностью современной электронной техники является широкая интеграция ранее почти не связанных областей науки и техники, таких как: физика твердого тела, полупроводниковые приборы, микроэлектроника, конструирование и технология электронных устройств, теория и проектирование электрических цепей и др.

Несомненно, что современный специалист должен быть вооружен целым комплексом знаний, включающим, с одной стороны, вопросы проектирования схем с учетом физики и технологии отдельных компонентов и, с другой — вопросы проектирования аппаратуры с точки зрения схемотехники. Электроника тесно связана с электротехническими дисциплинами, изучаемыми в вузах. Она базируется на курсах физики и электротехники. В свою очередь, курс электроники служит базой при изучении основ вычислительной техники, техники специальных измерений, основ автоматики и других специальных дисциплин.

В рамках дисциплины выполняются два расчетно-графических задания (для обучающихся с пятилетним сроком), а для ускоренной программы обучения – только РГЗ 2. Номер варианта задания определяется по двум последним цифрам номера зачетной книжки.

1. Полупроводниковые приборы

1.1. Виды проводимости полупроводников

Полупроводниковые материалы имеют твердую кристаллическую структуру и по своему удельному сопротивлению ( = 10-4...1010 Ом см) занимают промежуточную область между проводниками электрического тока ( = 10-6...10-4 Ом см) и диэлектриками ( = 1010...1016 Ом см). При изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем наиболее широко используются германий, кремний и арсенид галлия. К полупроводникам относятся также селен, теллур, некоторые окислы, карбиды и сульфиды.

Характерным свойством полупроводников является сильное изменение удельного сопротивления под влиянием электрического поля, облучения светом или ионизированными частицами, а также при внесении в полупроводник примеси или его нагреве. Если при нагреве удельное сопротивление проводников увеличивается, то полупроводников и диэлектриков – уменьшается. Это свидетельствует о различном характере проводимости названных материалов.

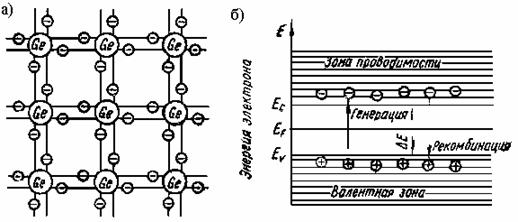

Для выяснения характера проводимости полупроводников рассмотрим некоторый объем идеальной кристаллической решетки германия со строго упорядоченным расположением атомов в узлах решетки – элемента IV группы периодической системы элементов Менделеева. На рис. 1.1, а объемная кристаллическая решетка германия, элементарной геометрической фигурой которой является тетраэдр, представлена в виде плоскостной решетки. В процессе формирования кристалла атомы германия располагаются в узлах кристаллической решетки и связаны с другими атомами посредством четырех валентных электронов. Двойные линии между узлами решетки условно изображают ковалентную связь между каждой парой электронов, принадлежащих двум разным атомам.

Рис. 1.1 Электронная структура (а) и энергетические зоны (б) кристалла беспримесного германия

Совокупность энергетических уровней валентных электронов идеального кристалла образует на энергетической диаграмме валентную зону (см. рис. 1.1, б). При температуре абсолютного нуля и при отсутствии примеси в кристалле все валентные электроны участвуют в междуатомных связях, иначе говоря, заполняют все энергетические уровни в валентной зоне, а зона проводимости свободна.

Между валентной зоной с энергией электрона ее верхней границы Ео и зоной проводимости с энергией электрона ее нижней границы Ее находится запрещенная зона шириной Е = Ее – Ео. Для германия и кремния ширина запрещенной зоны равна соответственно 0,72 эВ (электрон-Вольт) и 1,12 эВ. Поэтому для перевода электрона в зону проводимости необходим дополнительный источник энергий, равный или превышающий энергию запрещенной зоны.

Таким источником может быть тепло окружающей среды. При температуре выше абсолютного нуля часть электронов разрывает ковалентные связи и переходит в зону проводимости, освобождая энергетические уровни в валентной зоне. Вакантный энергетический уровень в валентной зоне называют дыркой проводимости, которая в электрическом и магнитном полях ведет себя как частица с положительным зарядом, равным по величине заряду электрона. Такой процесс образования пар электрон проводимости - дырка называется генерацией пар (см. рис. 1.1, б).

Концентрация электронов и дырок в невырожденном полупроводнике согласно статистике Максвелла – Больцмана определяется соответственно выражениями

![]() ,

(1.1)

,

(1.1)

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

где Nn и Np – эффективные плотности состояний соответственно в зоне проводимости и валентной зоне; ЕF – уровень Ферми, под которым понимается такой энергетический уровень, вероятность заполнения которого электроном равна половине; k = 1,3810-23 Дж/К – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура, К.

Перемножив равенства (1.1) и (1.2) с учетом того, что эффективная масса дырки примерно равна массе электрона, при котором Nn Np N, получим

![]() .

(1.3)

.

(1.3)

Поскольку в состоянии термодинамического равновесия концентрация электронов в зоне проводимости беспримесного полупроводника ni равна концентрации дырок в валентной зоне pi , из уравнения (1.3) находим

![]() ,

(1.4)

,

(1.4)

![]() .

.

Следовательно, концентрация носителей заряда тем больше, чем выше температура и чем меньше ширина запрещенной зоны. При этих же условиях (ni pi) из выражений (1.1) и (1.2) находим

![]() .

(1.5)

.

(1.5)

Таким образом, уровень Ферми в беспримесном полупроводнике при любой температуре расположен посредине запрещенной зоны.

Под действием тепловой энергии электроны в зоне проводимости так же, как и дырки в валентной зоне, совершают хаотическое тепловое движение. При этом возможен процесс захвата электронов зоны проводимости дырками валентной зоны. Такой процесс исчезновения пар электрон-дырка называется рекомбинацией. Число рекомбинаций пропорционально концентрации носителей заряда.

Если к кристаллу приложить внешнее электрическое поле, то движение электронов и дырок приобретает направленность. Таким образом, при температуре выше абсолютного нуля кристалл приобретает способность проводить электрический ток. Его проводимость тем больше, чем интенсивней процесс генерации пар электрон-дырка и определяется движением обоих видов носителей электронов и дырок. Общую проводимость находят по формуле

![]() ,

(1.6)

,

(1.6)

где qn и qp – заряд электрона и дырки; n и p – подвижность электронов и дырок соответственно.

Такая проводимость называется собственной проводимостью, а беспримесные полупроводники – полупроводниками с собственной проводимостью или полупроводниками типа i (индекс i в формулах 1.4-1.6 характеризует соответствующие величины собственного полупроводника). Собственная проводимость обычно невелика. Причем, как электронная, так и дырочная проводимости обусловлены движением в полупроводнике только электронов. Однако в первом случае движутся электроны, находящиеся на энергетических уровнях зоны проводимости, в направлении, противоположном направлению электрического поля. Во втором случае перемещаются электроны валентной зоны, заполняя вакантные энергетические уровни (дырки), в направлении, противоположном перемещению дырок.

Если в кристалл германия добавить примесь элементов III или V группы таблицы Менделеева, то такой полупроводник называется примесным. Примесные полупроводники обладают значительно большей проводимостью по сравнению с полупроводниками с собственной проводимостью.

При внесении в предварительно очищенный германий примеси пятивалентного элемента (например, мышьяка) атомы примеси замещают в узлах кристаллической решетки атомы германия. При этом четыре валентных электрона атома мышьяка, объединившись с четырьмя электронами соседних атомов германия, налаживают систему ковалентных связей, а пятый электрон оказывается избыточным. Энергетический уровень примеси ЕД лежит в запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости. Поэтому уже при комнатной температуре избыточные электроны приобретают энергию, равную очень небольшой энергии их связи с атомами примеси (ЕД = Ее—ЕД), и переходят в зону проводимости.

Таким образом, в узлах кристаллической решетки германия, занимаемых атомами примеси, образуются положительно заряженные ионы, а в объеме кристалла перемещаются избыточные электроны, имеющие энергию зоны проводимости.

Если освободившиеся электроны находятся вблизи своих ионов, то микрообъем, в целом, остается электронейтральным. При уходе электронов из микрообъема в последнем образуется положительный объемный заряд. Поскольку ЕД Е, то количество электронов, переходящих под действием тепловой или другого вида энергии в зону проводимости с примесного уровня, значительно превышает количество электронов, переходящих в зону проводимости из валентной зоны, участвующих в генерации пар электрон-дырка. Следовательно, число электронов в кристалле при внесении пятивалентной примеси превышает число дырок. Такой полупроводник обладает, в основном, электронной проводимостью, или проводимостью n-типа (n-полупроводник), а примесь, способная отдавать электроны, называется донорной. Основными носителями заряда в полупроводнике n-типа являются электроны, а неосновными – дырки.

При добавлении в кристалл германия примеси элементов III группы (например, индия) атомы индия замещают в узлах кристаллической решетки атомы германия. Однако в этом случае при комплектовании ковалентных связей одного электрона не хватает, поскольку атомы индия имеют лишь три валентных электрона (рис. 1.1, а). Так как примесный уровень индия Еа лежит в запрещенной зоне вблизи валентной зоны, то достаточно очень небольшой энергии Еа = Е – Еv << E (например, за счет тепла окружающей среды), чтобы электроны из верхних уровней валентной зоны переместились на уровень примеси, образовав недостающие связи. В результате в валентной зоне образуются избыточные вакантные энергетические уровни (дырки), а атомы индия превращаются в отрицательные ионы. Следовательно, число дырок в полупроводнике при внесении трехвалентной примеси превышает число электронов. Такой полупроводник обладает дырочной проводимостью или проводимостью типа p (p-полупроводник). Примесь, введение которой обусловливает образование дырок в валентной зоне, называется акцепторной. В полупроводнике типа p основными носителями являются дырки, а неосновными – электроны.