- •Учебно-МетодическИе указания по выполнению практического занятия

- •Содержание

- •Введение

- •1.2 Методика определения ударной нагрузки, действующей на аппараты колонного типа при внешнем взрыве

- •Оценка прочности колонных аппаратов под действием внешнего взрыва с учетом наличия трещин

- •Пример решения

- •4 Перечень вариантов

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Кафедра «Технологические машины и оборудование»

Учебно-МетодическИе указания по выполнению практического занятия

на тему: «Оценка прочности колонных аппаратов

под действием внешнего взрыва с учетом наличия трещин»

по дисциплине «Физическая природа разрушения

и повреждения элементов оборудования»

2012

Учебно-методические материалы предназначены для подготовки инженеров очной и заочной формы обучения по специальности 130603 Оборудование нефтегазопереработки, бакалавров по направлению 150400 Технологические машины и оборудование.

Составители: Закирничная М.М., профессор, д-р техн. наук

Иляева М.А., преподаватель, к.т.н.

Авдеева Л.Г.

Рецензент Щипачев А.М., проф. кафедры «Технология машиностроения» УГАТУ, д-р техн. наук.

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2012

Содержание

|

С. |

Введение |

4 |

1 Оценка воздействия взрыва на промышленные объекты |

5 |

1.1 Основные параметры и свойства ударных волн при внешних взрывах |

5 |

1.2 Методика определения ударной нагрузки, действующей на аппараты колонного типа при внешнем взрыве |

11 |

2 Оценка прочности колонных аппаратов под действием внешнего взрыва с учетом наличия трещин |

19 |

3 Пример решения |

23 |

4 Перечень вариантов |

28 |

5 Рекомендации по оформлению выводов по практической работе |

32 |

6 Контрольные вопросы к практическому занятию |

32 |

Список использованных источников |

33 |

Приложение А |

34 |

Введение

В последние годы вопросам обеспечения промышленной безопасности уделяется повышенное внимание. Только за последние двадцать лет произошло 150 крупных аварий и прослеживается отчетливая тенденция роста их числа как в силу объективных причин (значительная изношенность оборудования), так и субъективных причин (человеческий фактор).

Аппараты колонного типа являются основным технологическим оборудованием установок нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, которое работает при высоких температурах и давлениях, а также содержит значительное количество углеводородного сырья. На подобных объектах всегда имеется опасность существования взрывчатых парогазовоздушных смесей. В таких условиях нарушение требований промышленной безопасности зачастую является причиной аварий, связанных с неконтролируемыми взрывами, которые приводят к колоссальным материальным потерям, человеческим жертвам и наносят экологический вред окружающей среде.

Аппараты колонного типа имеют значительную высоту и располагаются, как правило, на открытых технологических площадках. В случае потери устойчивости или прочности таких объектов создается угроза повторных взрывов, что может повлечь цепное развитие аварии (авария развивается по принципу "домино"). Проблема оценки последствий аварий, связанных с взрывами парогазовоздушных облаков, не нова, ее решению посвящены исследования зарубежных и отечественных авторов.

Несмотря на бурное развитие в настоящее время методов и средств технической диагностики, после проведения неразрушающего контроля остается вероятность наличия в металлоконструкции невыявленных дефектов, размер которых меньше чувствительности приборов. Под действием эксплуатационных нагрузок и внештатных аварийных ситуаций, связанных со смежным технологическим оборудованием, возможно развитие этих дефектов.

1 Оценка воздействия взрыва на промышленные объекты

1.1 Основные параметры и свойства ударных волн при внешних взрывах

Ударные волны представляют большой интерес при изучении механического действия взрыва [1]. При распространении взрывных волн в воздухе или при взаимодействии их с каким–либо препятствием происходят быстрые изменения давления, плотности, температуры и массовой скорости.

По данным многочисленных исследований сформулированы основы элементарной теории ударных волн.

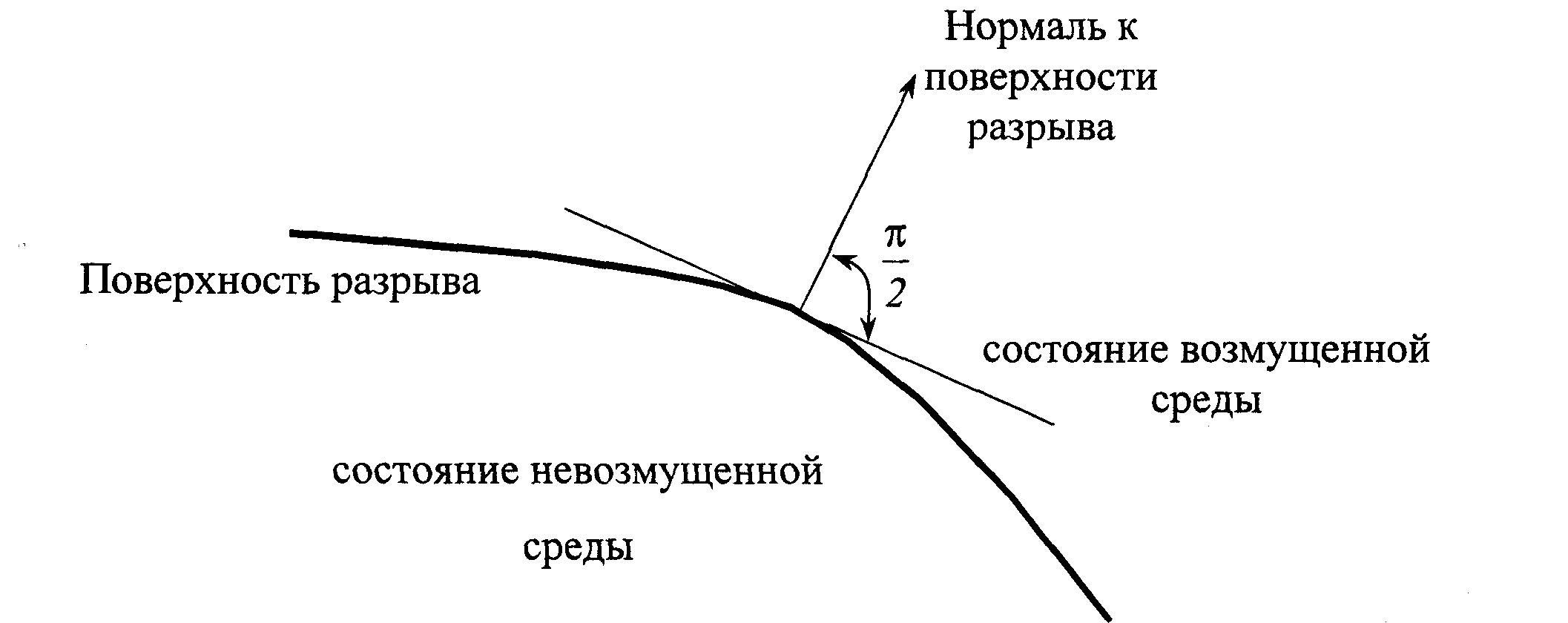

Фронт ударной волны можно рассматривать как поверхность, на которой претерпевают разрыв непрерывности параметры, характеризующие состояние и движение среды (рисунок 1), при этом на поверхности выполняются основные законы сохранения массы (1), количества движения (2) и энергии (3).

Рисунок 1 – Схематическое изображение фронта ударной волны

Состояние среды до и после разрыва характеризуется следующими параметрами: скоростью ударной волны, плотностью среды, скоростью потока среды.

|

|

(1) |

|

|

(2) |

|

|

(3) |

где ρ1, ρ2 – плотность среды соответственно до и после разрыва;

u1, u2 – скорость потока среды соответственно до и после разрыва;

р1, р2 – давление соответственно до и после разрыва;

е1, е2 – энтальпия, соответственно до и после разрыва.

В тех случаях, когда поток среды через поверхность разрыва существует, а тангенциальные компоненты скорости непрерывны на поверхности разрыва и равны нулю, поток среды движется по нормали к поверхности разрыва, то ударная волна прямая. Если же тангенциальные компоненты скорости не равны между собой по обеим сторонам разрыва и не равны нулю, то ударная волна – пространственная косая. В случае, если один из тангенциальных компонентов скорости равен нулю, такая волна будет плоской и называться просто косой ударной волной.

Далее будем рассматривать именно плоскую прямую ударную волну, так как она является наиболее приемлемой моделью, хотя и упрощенной.

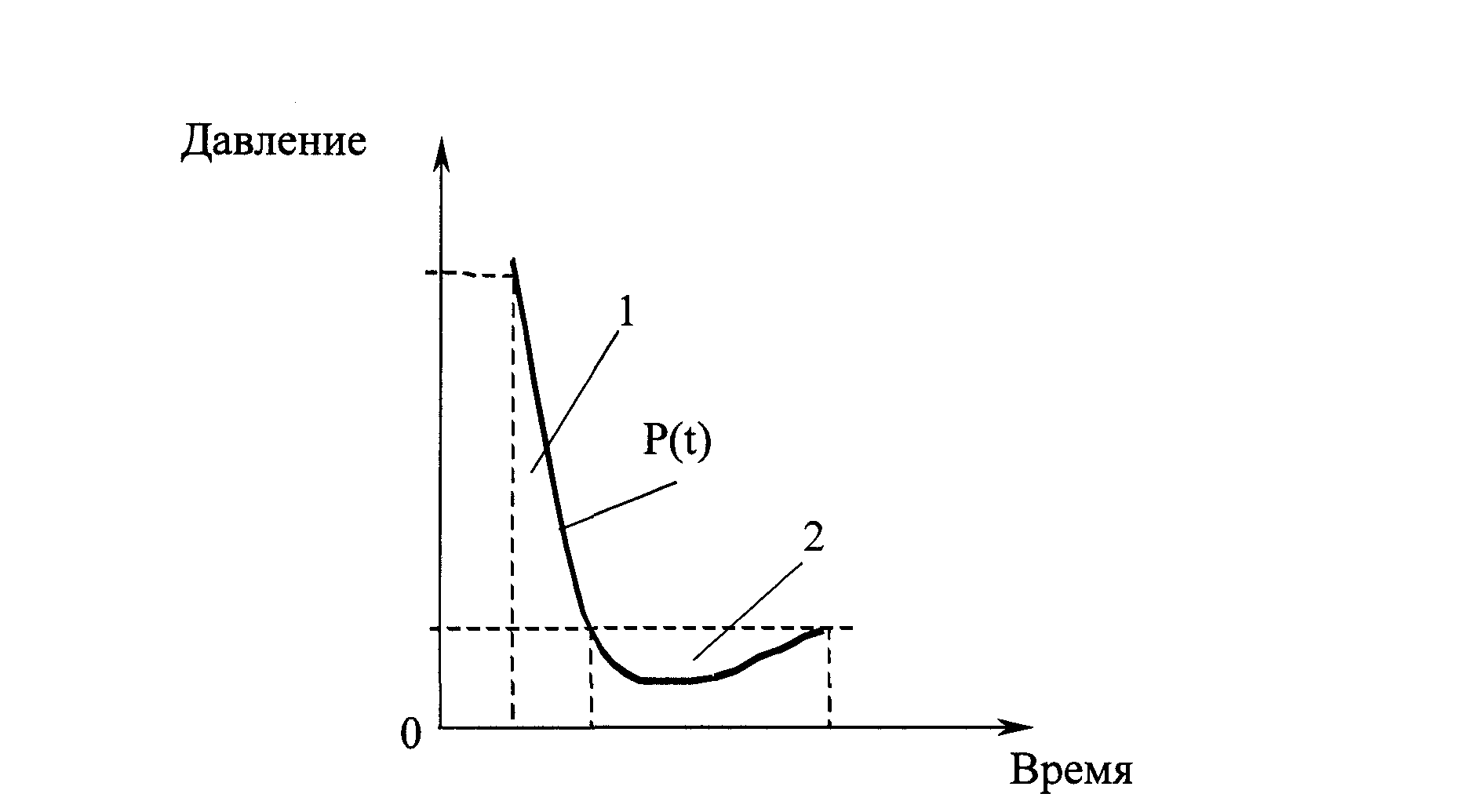

Наиболее изученными являются невозмущенные каким–либо препятствием взрывные волны в воздухе. Такие волны принято называть падающими или проходящими. Структура подобных волн представлена на рисунке 2.

Взрывная волна ослабляется по мере ее распространения. По характеру воздействия она подразделяется на три зоны:

– ближайшая к источнику взрыва зона – характеризуется огромными давлениями и температурами;

– промежуточная зона, в которой избыточное давление достаточно велико для тяжелых разрушений;

зона слабого взрыва, в которой возможно установление зависимости изменения избыточного давления во времени на больших расстояниях.

1 – положительная фаза; 2 – отрицательная фаза (волна разрежения)

Рисунок 2 – Структура идеальной взрывной волны

На основании исследований, можно отметить следующие основные свойства ударных волн, которые необходимо учитывать при определении нагрузок, действующих на конструкцию при прохождении воздушной ударной волны:

– скорость распространения ударных волн всегда больше скорости звука в невозмущенной среде;

– на фронте ударной волны параметры состояния и движения среды изменяются скачком;

– ударные волны сопровождаются перемещением среды в направлении распространения фронта возмущения;

– скорость ударной волны зависит от ее интенсивности;

– ударная волна не имеет периодического характера, а распространяется в виде одиночного скачка уплотнения;

– при встрече проходящей волны с объектом ограниченных размеров происходит отражение и дифракция ударных волн;

– при прохождении воздушной взрывной волны в грунте образуются ударные волны, которые взаимодействуют с объектом.

При решении конкретных прикладных задач к основным параметрам, характеризующим разрушающую способность взрывной волны, относят избыточное давление (Δр), которое представляет собой разность между максимальным давлением взрыва и начальным давлением среды и удельный импульс взрыва (i). Законы изменения нагрузок во времени, при решении прикладных задач, заменяют упрощенными – расчетными.

Известно, что давление в волне – есть функция скорости выделения энергии при сгорании объема газовой смеси, а импульс волны – слабая функция скорости тепловыделения.

|

|

(4) |

Для удобства исследований, основные параметры ударной волны принято выражать как функции скорости звука в невозмущенной среде.

Для определения зависимостей по расчету параметров ударных волн следует использовать поля параметров, установленные для наиболее опасного режима – детонации.

Конкретный вид зависимости находят, как правило, в опытах с зарядами взрывчатых веществ. В связи с наличием в литературе большого количества информации о разрушительном действии взрывов конденсированных взрывчатых веществ, действие других источников ударных волн для практических приложений принято выражать тротиловым эквивалентом.

Соответствующая зависимость для избыточного давления на фронте ударной волны может быть описана общеизвестным уравнением

|

|

(5) |

где r – расстояние от центра облака до точки измерения, м;

W – масса тротила, энергия которого равна энергии взрывающейся газовой смеси, кг.

К сожалению, данных по измерению импульса на фазе сжатия известно значительно меньше, чем по измерениям избыточного давления, а также более низка их точность. Характер изменения импульса ударной волны аналогичен изменению избыточного давления. На основе имеющихся данных численное значение импульса можно определить по зависимости

|

|

(6) |

Однако давление в падающей волне не представляет истинную нагрузку, действующую на объект после взрыва. Поэтому для того, чтобы оценить верхний предел таких нагрузок или дать приближенное значение ударных нагрузок, используют дополнительные параметры взрывной волны: динамическое давление или скоростной напор ударной волны (Q), которое в значительной мере определяет лобовую нагрузку и возможное повреждение объекта, а также скорость ударной волны (D).

Динамический (скоростной) напор ударной волны определяется согласно

|

|

(7) |

где ![]() – плотность течения на фронте взрывной

волны, кг/м3;

– плотность течения на фронте взрывной

волны, кг/м3;

![]() – скорость течения на фронте взрывной

волны, м/с.

– скорость течения на фронте взрывной

волны, м/с.

|

|

(8) |

где ![]() – начальная плотность газа, кг/м3,

для воздушных взрывов

= 1,293

кг/м3;

– начальная плотность газа, кг/м3,

для воздушных взрывов

= 1,293

кг/м3;

k

– показатель адиабаты, значение k

обычно находится в диапазоне от 1,2 до

1,4, причем для газовых смесей

![]() ;

;

р0 – начальное давление (р0 =100 кПа).

|

|

(9) |

где D – скорость движения фронта ударной волны, м/с;

с – скорость звука в невозмущенном газе, м/с; для воздушных взрывов с = 333 м/с.

|

|

(10) |

где Δр – избыточное давление на фронте ударной волны, Па.

Процесс воздействия взрывной волны на реальные промышленные объекты усложняется из–за явления дифракции взрывных волн на конструкциях конечного размера. Вместе с отражением части волны от фронтальной поверхности объекта одновременно происходит дифракция волны вокруг самого объекта, при этом фронт волны вновь смыкается за телом. При встрече взрывной волны с препятствием давление, действующее на объект, скачкообразно возрастает, а затем, при обтекании, уменьшается.

При протекании взрывного процесса в атмосфере, кроме вышеописанных явлений, возникают еще ударные волны в грунте, независимо от положения источника взрыва относительно земли. Параметры ударных волн в грунте зависят от расстояния от центра заряда, параметров порождающей воздушной ударной волны, характеристик грунта. Учет взаимодействия ударных волн в грунте с сооружениями особенно важен при подземных взрывах и при действии на заглубленные конструкции, колебания грунта при наземных и воздушных взрывах, а также создаваемые нагрузки могут повлиять на работоспособность объекта. В данной работе взаимодействие объектов с волнами в грунте рассматриваться не будет.

,

,