ТЕКСТ, ТЕКСТ, ТЕКСТ

Среди прочих проблем, от которых страдают люди по обе стороны бумаги (то бишь: читатели и писатели), выделяется не столько отсутствие идеи, темы, замысла и умысла, сколько отсутствия языка. В чем это выражается?

А вот в чем это выражается:

1. Орфография и пунктуация

2. Узкий словарный запас

3. Кривое построение фраз, перегрузка/парцеляты, стилистические ошибки.

4. Отсутствия стиля.

Молодых авторов часто ругают за это, забывая, что как раз этот список пороков устранить можно. Только бы желание было. Есть ли у нас желание? Поднимаем руки. Пройдемся модельным шагом:

1. Заведомо ничего не буду говорить о первом пункте - вы и сами можете видеть, что мне об этом вообще не стоит заикаться. Лишние предложения - лишние ошибки. Тем более, об этом уже сказано достаточно. Мне в свое время советовали сайт Грамота.ру... помогает. Но еще лучше - индивидуальный разбор ошибок с филологами.

2. И тут все сказано до нас. Словарный запас пополняется проще простого, угадайте как? (подмигивающий смайл)

3. "Кривой язык" - проблема писателя, но, увы, страдает от нее читатель. И бороться с ним нужно комплексно. Но об этом чуть ниже.

4. Отсутствие стиля тоже не порок, по крайней мере на начальных стадиях. Эта неуловимая и незримая материя, которую и чувствует-то не каждый (ваш покорный слуга, например), порой становится камнем преткновения пострашнее орфографии.

Сегодняшняя техника посвящена как раз "выпрямлению" языка.

Как человек, у которого с этим крупные проблемы, отвечаю, что дело долгое, но - омамамия! - это того стоит! Так что одним пунктом тут не обойдешься. И сотней, пожалуй. Но сотню взять просто негде, так что пока ограничимся следующими тремя:

1. Читать

Слово знакомое, да? С древнейших времен ничего лучшего люди не придумали, кроме как учиться у мастеров. Поэтому (особо отмечаю), что читать не что попало а именно... ИМЕННО этих самых маэстро. Причем, думаю, что говорю это зря - и без того понятно - напечатанный не равно маэстро. Совсем не равно, послушайте только, как ругаются редакторы в коммерческих изданиях! Впрочем, тут мы не станем долго задерживаться и приводить список "годных" авторов не буду. Могу поспорить, что у каждого он свой. Поехали дальше.

2. Проговаривать

Как говорил мой драгоценный учитель - проверяя работу, проговаривай вслух или про себя каждое предложение. Штука простая - если автор запнулся на собственном тексте, то читатель запнется непременно. Читать спотыкучий рассказ неприятно. Очень часто советуют дробить предложение на несколько частей. Да, длинные предложения - это не признак крутости, а скорее признак того, что автор еще не пережил эту стадию. Не редко приходилось наблюдать, как услышав сей незамысловатый, однако же верный совет, автора кидало в другую крайность: парцеляты-парцеляты. Доходило до того, что все предложения состоят из одного слова.

Мне это напоминает (простите!!!) юную леди шести лет, которая дорвалась до маминой косметики. Какая уж тут умеренность! Вот оно - богатство в руках! Так что, надо помнить о том, что и короткие, и длинные предложения носят свою функцию в литературе. Ведь резкие хлесткие эмоции и плавные рассуждения идут вперемешку. Красота текста зависит не от длинны предложения, а от умения эту длину использовать.

Впрочем, тут надо иметь специальное образование, чтобы рассуждать. У меня его нет, простите.

3. Посоветуйтесь

Чужой глаз - есть чужой глаз. Он и правда видит больше в наших шедевральных текстах, даже если мы этого не хотим. Ошибок, в смысле, а не тайных символов. И мне будет радостно за каждого из вас, у кого эти чужие глаза в наличии имеются. То есть, схема проста, как мычание коров! Мы пишем рассказ, проверяем его сами, затем - отдаем бэта-ридеру, или человеку, который еще раз проверит. Подчеркиваю - не ошибки! Сейчас не о них речь. Именно построение предложений, падежи, верность употребления слов в контексте.

Иногда (а вернее, часто) бывает так, что бэта-ридер советует переписать выражения и предложения, которые нравились автору. Которые автор считал находкой и гордился ими. Да, это болезненно, но то, что мы считаем шедевром, временами, на деле выглядит претенциозным.

Если вы стесняетесь показывать кому-либо свою работу в силу своей природной скромности, то лучше найти такого человека в сети. Тут вообще ничего не страшно и чураться некого.

Если у вас нет такого человека вовсе - не отчаивайтесь! Работайте над собой и, уверяю, он появится!

А в следующей главе мы поговорим о том, как поставить себе стиль и коснемся диалогов. Будьте счастливы!

Маленький совет тем, кто еще не начал

Есть такое славное правило, которое выбешивает всех начинающих (это я вам как начинающий говорю) И не только в прозе - везде, где нужно создавать, универсальный алгоритм действия такой:

От общего к частному

Запишите золотыми буквами на красном бархате, повесьте над столом, кроватью, положите под подушку, съешьте, если нужно, но запомните: от общего - к частному. Почему, блин, так, а не иначе? Если взять изобразительное искусство, к примеру, в той области, где юный аниман рисует человека с гипертрофированными глазами и грудью пятидесятого калибра. Откройте любой учебник - сначала профессионал потребует, чтобы была нарисована схема. Та самая нудная, никому не нужная схема. Ее мало того что скучно рисовать, так потом вообще стирать придется! Зачем?

И что делает аниман? Правильно, гордо наплевав на каноны, тщательно вырисовывает левый глаз от радужки до ресничек. Но у нас лекция не по рисованию. То есть это я ща к чему? В прозе механизмы создания-рисования совершенно те же. Сначала наметываем схему, а потом - детали. И не только при проработке персонажа!

Позволим себе маленькое отступление. Да, маленькое, но поучительное. Если кто помнит мультсериал современности "Пол-литровая мышь", о зеленой мыши Фице, беспробудно пьющем мизантропе и социопате - потрясающий по интересности и выразительности персонажей мульт. Мои знакомые и друзья очень быстро заражались этой короткометражной дрянью и полностью переходили на общение цитатами. Сериал просматривали по двадцать раз каждую серию, а потом жарко спорили в интернетах, что происходило на экране. Постепенно с первой бредовой серии мультик перерос в трагический запутанный эпос, и если первый сезон смешил не переставая, то второй ставил волосы дыбом и закончился значительно раньше, чем даны были все ответы. Потом вышла долгожданная первая серия третьего сезона, и... вот уже несколько лет создатели не выпустили ни одного продолжения. То, что фанаты в трансе - мягко сказано.

К чему идет история? Когда аниматоры сели снимать "ПМ", у них не было сценария и хоть примерного плана действия - только пять долларей бюджета и импровизация, в чем они признались сами. Сюжет, как водится, начал нарастать сам в гениальных руках создателей. И первоначальное желание развлечься превратилось в навороченную экзистенциальную драму. Но, как любая импровизация, вышедшая в свет, она должна была однажды зайти в тупик. Причем происходит это, по закону неведомой природы, задолго до финала саги.

И что из этого следует? Ничего особенного. Прежде чем садиться за перо, у вас в голове должен быть сформировавшийся рассказ или роман. То есть вам он уже должен быть рассказан (или продуман вами) от начала и до самого конца. Это предотвратит блуждание автора в лабиринте возможностей.

Автор: Kinuli

#Шпаргалки_для_писателя@typical__writer

Ошибки, которые следует избегать

1. Слабая идея.

Ничего страшного, если вы возьмётесь за избитую тему. Страшно, если вы её не реализуете. Писательский талант – это когда читатель держит в руках книгу, а перед глазами у него возникает яркая картинка. Настолько реальная, что невозможно не сопереживать вашим персонажам.

Чаще всего причиной необдуманной идеи является размытый образ главного героя. Возможно, авторы и представляют его себе во всей красе, но вот не каждый доносит мысль до читателя.

2. Отсутствие конфликта главного героя.

Удачный рассказ должен включать столкновение желаний героя с противодействием. Противная сила может появиться откуда угодно: со стороны природы, иного измерения, других людей. Борьба персонажа с противодействием рождает конфликт, показывает противников во всех красках, а читатели тем временем держат кулачки за полюбившегося героя.

3. Отсутствие структуры произведения: завязки, экспозиции, кульминации, развязки.

Многие авторы пытаются показаться оригинальными и проигнорировать чёткое построение повествования. Скажем, оставить сюжет без конфликта, а то и без кульминации. Что ж, ваше право, однако учтите, что такую писанину будет читать как минимум неинтересно.

Снисхождение можно дать лишь текстам в таких жанрах, как эссе, зарисовка или мысли вслух. Там отсутствие интересного сюжета компенсируется красивой описательной картинкой. Во всех остальных случаях вы рискуете не оправдать надежд читателя, которому всегда хочется переживать за героя.

4. Нравоучения.

Чаще всего начинающие авторы не обладают достаточным количеством жизненного опыта, чтобы рассуждать о том, как верно жить. Тем не менее, они стараются описывать поучения в виде диалогов: мудрец долго и нудно объясняет «умные» вещи запутавшемуся в жизни главному герою. Чаще всего, такие рассуждения грустно наивные.

Хотите поговорить о морали? Тогда дайте читателю возможность прийти к ней самому. Пусть он задумается, прочитав описанные вами события, и самостоятельно сделает выводы.

5. Запрещённые приёмы.

Многие писатели пытаются грубо надавить на эмоции читателя и остаются при этом довольными своим литературным мастерством. Напрасно. «Спасение котят и детей» в произведении, как говорил Юрий Никитин, это запрещённый приём. Словно удар ниже пояса в боксе. Разумеется, это грустно, это трогательно, но слеза умиления появляется отнюдь не благодаря перу автора. Поэтому, не беритесь за очень сложные вопросы, на которые не существует однозначного ответа (например, «Можно ли ценой одной жизни спасти десятки других?»).

Начинайте лучше простых человеческих чувств, с тех тем, что хорошо знакомы каждому смертному.

6. Убогий язык.

Какой бы яркой ни была идея вашего повествования, её может испортить невыразительный язык. Стремитесь к образности изложения, используйте все возможности великого и могучего русского языка.

7. Невнимание к деталям.

К сожалению, многие авторы совершенно не умеют замечать детали. А без них повествование теряет кинематографичность. В результате картинка, которую рисует читатель в своём воображении, оказывается тусклой. Будьте внимательны к мелочам – они помогут многое рассказать о вашем персонаже.

8. Излишнее количество деталей.

Детали – это прекрасно, но только когда они в меру. Убирайте лишние слова, которые не имеют непосредственного отношения к сюжету.

9. Плохая редактура.

Следите за тем, чтобы каждый абзац повествования был ярким и интересным. Печально читать тексты начинающих авторов, которые всю душу вкладывают в один эпизод и ленятся, описывая другой. Тщательнее прорабатывайте текст!

10. Предсказуемость развязки.

Никто не спорит, что сделать непредсказуемую развязку довольно трудно. Но надо стараться! Предсказуемая концовка может испортить общее впечатление от произведения. Развивайте фантазию!

Литота/Преуменьшение описание + задание

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ и ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ

СРЕДСТВА В ОПИСАНИЯХ

Литота/Преуменьшение преуменьшение размера или значения объекта. Литота противоположна гиперболе. лошадь размером с кошку. У неё неплохое лицо (вместо "хорошее" или "красивое").

ОПИШЕМ ЗАМОК Пример:

И замок ваш не особо большой. (вместо гигантский) В него может вместиться лишь (вместо целая) половина города, вместе с несколькими поселками.

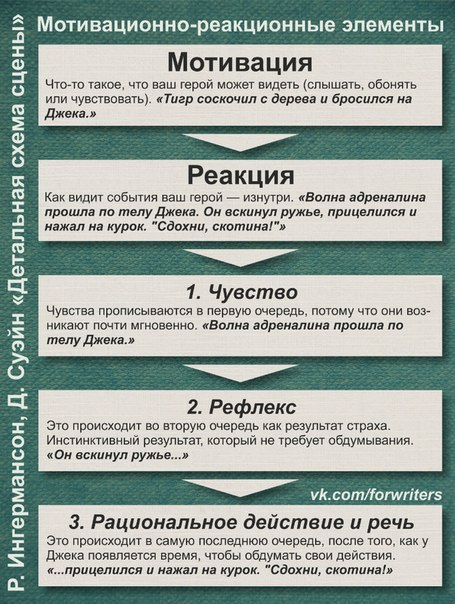

Детальная схема построения сцены (Мотивационно-реакционные элементы)

Правильно выстроенные Мотивационно-реакционные элементы (МРЭ) — это волшебный ключ к написанию неотразимой художественной литературы. Можете верить, можете нет. Попробуйте и увидите сами.

Для начала нам потребуется углубиться в теорию.

Вы будете писать свои МРЭ, сменяя то, что ваш герой видит (Мотивация), на то, что он делает (Реакция). Это очень важно.

Мотивация — это внешняя, объективная причина действия героя, что-то такое, что ваш герой может видеть (слышать, обонять или чувствовать).

Вот простой пример: Тигр соскочил с дерева и бросился на Джека.

Отмечаем главные события: они объективны. Мы представляем Мотивацию так, как будто она снимается на видеокамеру. Ничто не показывает, что мы смотрим на сцену с точки зрения Джека.

Реакция имеет внутреннее и субъективное начало и вы представляете ее в том виде, как видит события ваш герой — изнутри. Реакция никогда не должна идти в одном абзаце с Мотивацией — иначе вы рискуете запутать читателя, а читатели этого очень не любят.

Реакция всегда более сложна, чем Мотивация. Когда вы видите тигра, в первые доли секунды вы можете испытать только одно чувство — страх (пока у вас есть время только на рефлекс). Но вскоре вы уже будете способны реагировать разумно: что-то сделать, о чем-то подумать, что-то сказать. Вы должны представить перечень реакций вашего героя именно в этом порядке, иначе вы уничтожите иллюзию реальности.

Продолжаем пример: Волна адреналина прошла по телу Джека. Он вскинул ружье, прицелился и нажал на курок. "Сдохни, скотина!"

Теперь давайте проанализируем. Примечаем все три части Реакции:

Чувство: Волна адреналина прошла по телу Джека. Чувства прописываются в первую очередь, потому что они возникают почти мгновенно.

Рефлекс: Он вскинул ружье... Это происходит во вторую очередь как результат страха. Инстинктивный результат, который не требует обдумывания.

Рациональное действие и речь: ... прицелился и нажал на курок. "Сдохни, скотина!" Это происходит в самую последнюю очередь, после того, как у Джека появляется время, чтобы обдумать свои действия. Он нажимает на курок — рациональный ответ на опасность. Он говорит — выражение его внутренних переживаний.

Из Реакции можно вычеркнуть одну или две части. Однако существует важное правило: какие бы части вы ни сохранили, они должны идти в правильном порядке. Если это Чувство, оно должно идти вначале. Если это Рефлекс, он никогда не должен идти впереди Чувства. Если это Рациональное Действие, оно всегда должно идти последним.

После Реакции идет другая Мотивация. Нельзя написать одну МРЭ и вздохнуть с облегчением. Вы должны написать еще, еще и еще. Реакция, которую вы только что описали, приведет к новой Мотивации, которая опять будет внешней и объективной, и которую вы опишете в отдельном абзаце.

Продолжаем начатый пример: Пуля задела левое плечо тигра. Кровь хлынула из раны. Тигр пошатнулся, взревел и вновь прыгнул на Джека.

Пишите каждую Причину и Следствие как череду МРЭ. Все, что не выглядит как МРЭ, следует вычеркнуть. Нельзя оставлять ни одно предложение, которое не несет в себе нужной информации.

Статья "Как написать идеальную сцену в романе"

Автор: Рэнди Ингермансон

Перевод: Эльвира Барякина

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 16 ноя 2014 в 1:01 |

СДЕЛКА С ЧИТАТЕЛЕМ

БИЛЕТ В СКАЗОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Первая страница вашего произведения, а так же аннотация и обложка это билет, который покупает читатель, по этому билету он надеется попасть в удивительное сказочное приключение. Которое будет соответствовать именно той теме, которая заявлена в билете!

Сравнение простое. Читатель как турист собирается посетить ту или иную историю - это может быть детектив, мистика, боевик и т.д. В зависимости и от собственных предпочтений.

И если вы продали ему билет в детектив, а потом свернули в ужасы, а закончили былиной – читатель будет крайне раздосадован.

Так же как и турист покупает билет в интересующую его страну. Допустим, турист купил билет в Испанию, а прилетел на Чукотку. Что он скажет авиакомпании? Какой реакции от него ждать? Ведь на билете точно была указана Испания!

Так же и вы на первой странице должны указать адрес назначения, куда приедет читатель. Допустим мы решили написать сказку про бабу Ягу. Намекните на первой странице, что читателя ждет именно баба яга. И уж держитесь этого направления, если в конце книги не справившись с заданной темой, вы дотянете динозавров, а в конце прилетят инопланетяне и превратятся в цветы – вы обречены на потоки ругательств от читателя, которому вы обещали сказку про бабу Ягу.

Намек должен быть совсем тонкий, неосязаемый.

Посмотрите, как это сделано в классических книгах и мировых бестселлерах.

Буквально сегодня мы с друзьями придумывали сказку о школе волшебников. В финале неожиданно пришло предложение объяснить происходящее инопланетными чипами, встроенными в голову учителей.

Так нельзя. Эту идею надо было подавать с самого начала, так чтобы она органично смотрелась в конце. Вообще смешивать стили и жанры русалок, нано технологии, басни, и колядки довольно опасно.

Читатель не любит кашу. Он любит законченную историю с понятным миром, в котором он мог бы хоть как-то сориентироваться и принять его правила.

Пишите целостные истории с интересным миром! И отправляйте читателей по тому билету, который вы им продали на первой странице!

И будет на счастье!

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 16 ноя 2014 в 0:09 |

КРИТИКУЮТ ТЕКСТ? НЕ ПЛАЧЬТЕ!

Текст не деньги. Его все любить не будут.

Вы и текст это не одно и то же! То есть пока вы пишите, то текст это часть вашей души. Но когда написали, текст отделяется от вас. Это уже ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Не имеющее отношение к вам. Вы его владелец. Вы должны холоднокровно его оценивать и вносить правки. Доделывать его так чтобы убрать ошибки.

Представляете, вы собрали машину как смогли. Обычную машину для передвижения по городу. Но чувствуете, что что-то не так и отдали ее на рецензию.

Первый критик говорит:

– Вам говорят, не хватает руля, трех колес и тормозов, и еще сделайте у машины дно

Второй критик говорит:

Какая-то у вас машина невкусная. Пусть она будет из пластилина, и нарисуйте на ней бабочку, а еще добавьте крылья.

Как вы среагируете? И по первому и по второму пункту впадете в истерику и с криками «Это была моя творческая задумка» поссоритесь с критиками навсегда?

Или обидитесь на второго и скрепя сердцем поправите те моменты, о которых сказал первый критик?

Правильная реакция:

1. Доверять только специалисту, который точно понимает в стилистике. Принимать его советы с благодарность. Уж лучше исправить текст сейчас чем пустить его в печать с такими ошибками, а потом над вами будет ржать пол страны.

2. Не обращать внимания на замечания не специалистов. Пропускать мимо ушей.

3. Не думайте, что Ваш текст интересен каждому. Более того! Он интересен только ВАМ! Когда Вы будите известным автором, то с удивлением поймете, что среди Ваших друзей НЕТ или почти нет ваших читателей. А ваши читатели это совершенно незнакомые люди, которые по каким то причинам живут с Вами на одной волне. Друзья его читают, для того чтобы не обидеть Вас.

4. Если же в Вашем окружении есть профессионал ему ваш текст вообще не хочется читать, потому что это РАБОТА. Он РАБОТАЕТ каждый день. У него на РАБОТУ аллергия. Кроме вас просьб с чтением возникает по несколько раз на дню. И очень неприятно отказывать. Это как стоматолог, который случайно заикнулся о своей профессии, в поезде будет вынужден всю оставшуюся дорогу выслушивать истории о зубах.

5. То, что кому-то Ваш текст не нравится это ничего не значит. Запомните это. Найдется другой кому понравится и в зависимости от вашего профессионализма будет таких людей больше или меньше, но они обязательно есть. Обязательно.

6. То что текст нравится кому-то (не издателю) тоже ничего не значит, кроме того, что это приятно. Найдутся люди, которым он не понравится.

Начинающим автором очень больно, когда критикуют их текст. Каждое слов врезается как острый нож прямо в сердце. Автор как на иголках. Он словно приготовился к бою. Все мышцы напряжены. Голос дрожит. Автор сливается с текстом так же как мать с грудным младенцем. Он и текст это одно целое. Каждое слово это я! Каждая строка!

Но это временно. Это пройдет, и вы будете более адекватно относится к собственным творением и критике.

Махните на них всех рукой! Ну их!

Все равно Ваш текст самый лучшей! Вы талантливый и потрясающий автор! Я точно это знаю! Все получится! ДА!

Извините если я немного сумбурно описала переживания – я старалась, если что пишите, подправлю:)

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 12 ноя 2014 в 19:53 |

СОБЫТИЙНЫЙ РЯД

ВСТУПЛЕНИЕ

Это договор с читателем, что ждать ему от этой книги. А так же погружение в атмосферу. Интрига, приоткрывающая общее направление сюжета. Это может быть легенда, пророчество, вырезки из газет, стихотворение цитата.

ЗАВЯЗКА

Что послужило стартом для событий? Почему они произошли именно сейчас? Что читатель захочет узнать? Какая загадка (конфликт, артефакт) продержит читателя до конца книги?

РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЙ

В какие обстоятельства попадает главный герой, что зацепит читателя? Почему читатель не сможет, оторвется от книги? Главный герой не может повернуть обратно. Что подталкивает его к цели? Почему он не может отступить?

ОБОСТРЕНИЕ СОБЫТИЙ

На пути к победе встречаются по крайне мере три препятствия. Небольшое, огромное, и непреодолимое.

КУЛЬМИНАЦИЯ

Бой на гране возможностей, преодоление непреодолимого.

РАЗВЯЗКА Чем дело закончилось. Главный персонаж добивается всего но….

1 разочаровывается в том, чего добивался, 2 победил всех, но лишился всего сам

3 подвод к следующей книге.

ЭПИЛОГ подведение итогов, авторская версия происходящего или подарок для читателя разъяснение какой либо тайны, а так же философская мысль, подчеркивающая произведение

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 12 ноя 2014 в 19:57 |

ЦЕЛИ И БАРЬЕРЫ

Каждый персонаж должен иметь свою цель и преодолевать барьеры на пути к цели

Рассмотрим какими могут быть барьеры на примере Красной Шапочки.

Цели персонажей:

Красная шапочка – хочет накормить пирожком бабушку.

Волк – Хочет съесть бабушку и шапочку

Бабушка – ждет внученьку

Охотники – Ищут, кого бы подстрелить и кого бы защитить

Мама – Хочет навестить бабушку но сбагривает это на доченьку

Барьеры на пути к цели персонажей

Красная шапочка – Встречает волка.

Волк – Не может приступить к обеду без ролевой игры.

Бабушка – бабушку съедают

Охотники – не могут найти волка в пустом лесу

Мама – мучается совестью.

Достижение цели

Красная шапочка – Кормит бабушку и охотников

Волк – съел кого хотел

Бабушка – встретила внученьку три раза подряд! В образе волка, в животе, и еще раз на свободе. У бабушки счастливый день!

Охотники – находят добычу.

Мама – утешается когда возвращаться Шапка.

Три барьера для главного героя

1 Маленький

ПРИМЕР: Красная шапочка хочет накормить бабушку но волк встречается ей на пути. Она легко от него уходит.

2 Средний

ПРИМЕР: Красная шапочка рвется накормить старушку но волк ее уже съел, тем не менее Шапка это не понимает и пытается накормить мнимую бабушку.

3 Непреодолимый.

ПРИМЕР: Красную шапочку тоже съели она сидит внутри волка вместе с голодной больной бабушкой а пирожков то уже и нет. Нечем накормить старушку.

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 12 ноя 2014 в 20:07 |

ВЫБОР КОНФЛИКТА

Кто за что сражается и кто чего хочет добиться.

А) Внешние виды конфликта

1. Персонаж - Персонаж ПРИМЕР: Красная шапочка самоотверженно борется против волка!

2. Персонаж - Группа ПРИМЕР: Вероломный Волк борется против бабушки Красной шапочки и охотников!

3. Персонаж- Среда ПРИМЕР: Весь мир ополчился против волка. В лесу нет зайцев охотники голодны, Шапка не угощает пирожками…

4. Группа - Группа ПРИМЕР: Бабка и Шапка ругаются с охотниками, кому достанется шкура.

5. Персонаж - Метафизическое понятие Например: борьбы с дьяволом, богоборчество, борьба со злом и т.д. ПРИМЕР: Зло нависло над лесом. Красная шапочка сначала расправляется с бабушкой, которая съела ни в чем не повинные пирожки, потом с коварным волком, который съел повинную бабушку, которая съела неповинные пирожки, потом разделывается с тупыми охотниками, которые убили коварного волка, который съел повинную бабушку, которая съела неповинные пирожки, потом убивает себя сама, потому что она убила тупых охотников…

Б) Внутренний вид конфликта

Конфликт внутри человека (сам с собой). ПРИМЕР: Пойти ли отнести пирожки бабушки или сожрать их на поляне вместе с приветливым волком?

Между разумом и чувством ПРИМЕР: С волком нельзя разговаривать, но язык так сам и болтает!

Между долгом и совестью ПРИМЕР: Красная бабушка должна отдать волка охотником, но тогда они заберут и его шкуру!

Между желанием и моралью ПРИМЕР: Красная шапочка желает побить волка, но делать этого нельзя, так как эта детская сказка. Красная шапочка уходит в депрессию.

Между сознанием и подсознанием ПРИМЕР: Красная шапочка сознает, что это ее бабушка но подсознание шепчет: «Сдери с нее шапку! Сорви с носа очки!»

Между личностью и индивидуальностью ПРИМЕР: Как примерная красная шапочка я должна носить красную шапку! Но в такой шапке ходят все красные шапочки! Где моя изюминка?

Между сущностью и существованием и т.д. ПРИМЕР: Вол просит: «Сними шапку, ты с шапкой невкусная». Красная шапочка не снимает шапку потому что шапка ее сущность. Хотя всю жизнь мечтала чтобы ее съели вместе с бабушкой…

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 4 ноя 2014 в 0:11 |

ОПИСАНИЕ МЕСТНОСТИ И ИНТЕРЬЕРА

Описание, какого либо помещения или местности нужно давать интересно.

Несколько общих правил:

1 Избегайте перечислений.

Если вы попробуете описать место действия обычным перечислением: что где находилось, какого веса размера и цвета были предметы, то только попусту потратите пол страницы. Читатели не увлекутся чтением, а перескочат его глазами при чтении. Не грузите читателя, а увлекайте его.

2 Слова паразиты.

При описании интерьера постарайтесь избегать таких слов как: был, было, были, и который. Так же постарайтесь минимально задействовать такие слова как: стоял, висел, лежал, находился и т.д.

3 очередность описания почти не важна и все таки:

Постарайтесь начать описание с общего определения места действия. Оно должно быть понятным, чтобы каждый читатель мог легко себе представить нечто подобное. Потом дайте пару каких-то интересный, поражающих воображение деталей. После надо красиво завершить так чтобы чуть-чуть уйти от описания в то же время усилить его.

Например: дайте какое-нибудь образное сравнение или эмоциональную характеристику.

4 Вызовите яркое чувство у читателя!

Пусть он испытает любовь страх, сопереживание, отвращение. Все что угодно лишь бы не скуку!

5 Придумайте эффектный прием описания:

опишите через диалог, подайте информацию через статью в газете, герой увидел вещий сон, рассмотрите местность через бинокль, опишите что видит птица летящая над городом, опишите интерьер с точки зрения уборщицы которая ненавидит огромную площадь. и т.д.

|

♥ Литературная студия ♥ Кати Матюшкиной 3 ноя 2014 в 23:32 |

СОЗДАНИЕ ПРАВДОПОДОБНОЙ ОБСТАНОВКИ

Читая текст каждый человек представляет прочитанное на основе собственного опыта и фантазии. Что делать если вы описываете одно, а читатель нафантазировал другое? Плохо это или хорошо? Как с этим быть? Опытный писатель использует это в свою пользу. Не опытный путает читателя и вызывает раздражение.

Для примера прочтите текст и постарайтесь его визуально представить до мелочей. А лучше даже нарисовать (схематично).

Текст: Их дом находился на окраине города на самом берегу. Больше всего в доме ей понравилась спальня с огромными окнами на парк и уютной кроватью.

Итак что вы представили? Какой город по размеру? что за вода? Какой по размеру дом? Что за парк? какая спальня?

Теперь: Не читая дальше напишите в комментариях развернутое описание того что вы представили.

Написали?

Вы все представили по своему, в то же время каждый читатель постоит собственную картину основываясь на личных ассоциациях и собственном опыте.

Для кого то это будет белоснежный трехэтажный особняк на берегу южного моря в курортном городе со огромной спальню и собственным садом. Для кого-то двухэтажный деревянный домик у реки захолустного городка, для кого-то старый деревянный дом на берегу пруда в окраинах мегаполиса со спальней на чердаке.

И так у читателя сложилась собственная картинка. Если вы не добавили в описание никаких деталей то в дальнейшем вам нельзя будут прибавлять к этому описанию детали которые поломают картинку. Например читатель подумал что дом стоит на берегу реки а вы вдруг через несколько страниц написали что дом стоит на море – это вызывает у читателя недоумение. Если вы не обозначили количества этажей масштабы города и т.д. Дальше в описании лучше обходить эти детали стороной. Так как читатель уже придумал собственную картинку с любым количеством этажей и т.д. Теперь если вы имели в виду трехэтажный особняк, а читатель представил себе одноэтажный дом, то если вдруг через несколько страницы вы опишите, что герой пошел на второй этаж - читатель будет негодовать. В его представлении лестницы в доме никак быть не может.

Как же избежать подобных недоразумений?

В вашем описание должны быть упомянуты те детали, которые пригодятся по тексту. Если вы пишите что огромный дом – впоследствии в нем можно описать и лестницы, и бассейн если написан просто дом, то читатель может не воспринять в нем лестницу и т.д.

Если вы не упомянули какой именно дом – то описывайте его так чтобы не сломать картинку например просто не упоминать количество комнат и дверей – и каждый будет дорисовывать картинку по собственному вкусу.

Так же если вы описываете какую-то сцену, и не особо точно описали местонахождение персонажей, читатель всех расставит по местам, так как ему нравится. По этому в таких сценах постараетесь аккуратнее перемещать персонажей чтобы не запутать читателя. Например, кто сидит, кто стоит, кто у кого за спиной… Все это описывайте крайне аккуратно, а в сложных случаях вообще упускайте.

Буду рада если немного Вам помогла :) К.М.

http://im2-tub-ru.yandex.net

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

Структурирование романа

Ключом к созданию романа служит построение сцен. Если сцена сделана хорошо, она будет тянуть читателя к следующей. Если сцены объединены, движение от сцены к сцене логично, в каждой содержится чуть больше информации о героях, и каждый шаг приближает к ответу на вопрос истории, роман будет выглядеть естественно.

НАЧАЛО:

1. Знакомит с героями

2. Знакомит с ситуацией

3. Заявляет конфликт

4. Излагает вопрос истории (который должен вести к предпосылке).

СЕРЕДИНА: прогрессия последующих событий, вовлекающая героев, которые меняются под действием этих событий.

1. Каждое событие должно вести к решению конфликта.

2. Каждое событие должно больше раскрывать героев.

3. Каждое событие должно быть связано с предпосылкой.

КОНЕЦ:

1. Кульминация – основное событие, где решается конфликт и доказывается предпосылка.

2. Решение, которое отвечает на вопрос истории, если ответ не очевиден из кульминации.

3. Каждое событие должно быть связано с предпосылкой.

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ: Сцены и связки:

1. Сюжет должен развиваться посредством выбора, сделанного героями в каждой сцене и связке.

2. Сцены и связки – блоки, из которых строится сюжет. Каждый из них самодостаточен, и при этом является органичной частью целого романа.

3. Стоит избегать навязывать персонажам нереалистичную структуру и нужды сюжета. Действия героев всегда должны согласоваться с их развитием.

4. Сюжет романа должен следовать драматической кривой с последовательным возрастанием малых кульминаций перед заключительным кульминационным моментом истории. Способ увеличивать напряженность каждой сцены – повышать ставки.

Пример: Сцена 1 – рыцарь в битве (сражение будет выиграно или проиграно?)… Сцена 45 – королевская армия в окружении. Рыцарь с горсткой друзей делают последнюю вылазку. (Королевство будет спасено или нет?)

5. Убедитесь, что главные герои единственные кто определяет сюжет. Злодеи и второстепенные персонажи могут украсть историю, если не держать ее под контролем

6. Избегайте провисающей середины – сюжет, чтобы удерживать интерес читателя, должен вести к серии драматических пиков прерываемых «долинами». Пики должны непрерывно возрастать, пока не достигнут наивысший (кульминация).

Обратите внимание: множество успешных авторов готовят синопсис сюжета после того как написаны первые три главы книги. В этой точке, герои уже обрели форму, ясно место и время действия и у автора уже есть представление о том, куда идет история. Это полезно как ориентир, и дает автору гарантию, что у истории есть середина и конец. Когда роман закончен, он может местами не совпадать с первоначальным планом, но, по крайней мере, вы не будете бесцельно бродить вокруг да около. Не становитесь рабом сюжетной линии, ее всегда можно изменить, чтобы улучшить историю.

Структура романа органично связана с композицией каждой составляющей его сцены. Роман – последовательность сцен сопровождаемых связками. Каждая сцена построена по образцу романа, с началом, серединой и концом. Каждый элемент сцены имеет ту же драматическую цель, что и соответствующий элемент истории.

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(Часть 1)

Существует немало схем планирования произведения. Разумеется, она субъективна, так что пользоваться ею или какой-либо другой схемой – автор будущей книги решает сам.

Схема обобщённая, без учёта особенностей отдельных жанров.

1. Основная «фишка» произведения, т.е. то, чем оно будет отличаться от других и то, чем оно заинтересует читателя. Задумываемся: интересно ли будет читать об этом? Насколько это оригинально, не является ли заимствованием из игр, фильмов, других книг?

2. Конфликт: «фишка» порождает свой собственный, особенный конфликт. Между кем и кем? В чём противоречия двух сторон, как они будут выражаться и чем они могут закончиться? Какие ещё конфликты есть в книге? Как они будут взаимодействовать друг с другом, где будут пересекаться, ослаблять или усиливать друг друга.

3. Фокализация. От чьего лица будет вестись повествование?

4. Фабула. Выстраиваем в хронологическом и логическом порядке череду событий, которую хотим показать в книге. Обозначаем основных действующих лиц, их функции и характеры.

5. Сюжет. Как будем расставлять события: в хронологическом порядке или в каком-либо ином? Чем начинается книга (кульминацией, одной из перипетий, завязкой, экспозицией, ретроспекцией, постпозицией)? Представляем читателю персонажей. В чём заключается завязка, какое событие становится её ядром? Перипетии: с чего начинается каждая (ситуация), как развивается (событие), чем заканчивается, к чему приводит (создаёт новую ситуацию и предпосылки для новой перипетии). Каждое событие должно являться логичным результатом предыдущей ситуации, а новая ситуация – логичным завершением предыдущего события. Кульминация конфликта: в чём заключается. Развязка конфликта. Как изменились персонажи под действием событий? Постпозиция. Проверяем логичность событий (должны логично вытекать одно из другого). Проверяем, разрешаются ли (хотя бы частично) конфликты.

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

СХЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

(Часть 2)

6. Теперь, когда общая картина произведения готова, формулируем тему произведения – явление из реальной жизни, которое становится основным в произведении. Формулируем идею – одно предложение, описывающее причинно-следственную связь, которую хотим доказать в произведении. Чем точнее, конкретнее и короче, тем лучше. Каждый отдельный конфликт может доказывать свою идею. Тема и идея помогут отсеивать лишние куски текста и не дадут уклониться в сторону, а также определить верное направление эволюции характера героя. Прогоняем ещё раз фабулу, сюжет через наши идею и тему. Весь ход сюжета, каждая его часть должны доказывать идею и соответствовать теме. Корректируем фабулу и сюжет.

7. Герои произведения: подробно описываем всё, что с ними связано в рамках произведения: внешность, характер, события, действия, эмоции и т.д. Подбираем для них имена (для всех точек зрения), речевую характеристику. Биография героев (хотя бы кратко). Рисуем схему взаимоотношений между героями (желательно для каждой новой ситуации). Как влияют на героев другие персонажи, события? Проверяем последовательность действий героев. Смотрим, не выглядят ли персонажи шаблонными. Если да, то меняем что-то в их характеристике.

8. Если мир вымышленный, то продумываем его особенности, чем подробнее, тем лучше. Смотрим, соответствует ли логика событий книги и характеристики героев логике мира. Продумываем менталитет жителей этого мира.

9. Когда готова схема произведения, продумываем, из каких эпизодов будет состоять текст. Для каждого эпизода продумываем следующее:

• Какую функцию несёт этот эпизод? Зачем он нужен? Что он даёт произведению? Как он работает на доказательство идеи, как двигает сюжет, раскрывает характеры героев? В нужном ли он месте композиции? Логично ли он выглядит в линии того, что уже произошло?

• Кто участвует в этом эпизоде?

• С чьей точки зрения будет вестись повествование?

• Что происходит внутри эпизода? Список событий. Убедительно и логично ли они выглядят?

• Ритм эпизода: динамичный, неспешный, обычный.

• Где происходят действия? Продумываем окружающую действительность, корректируем поведение персонажей исходя из условий места. Работаем над атмосферой. Детали, которые создадут атмосферу.

• Какими речевыми средствами передать эмоции героев читателю, заставить его сопереживать персонажам? Делаем наброски словаря для эпизода, подбираем несколько синонимов к каждому слову из этого словаря.

• Решаем, что сообщаем в виде повествования, что – в виде диалога.

• Продумываем диалоги.

• Выглядят ли герои живыми людьми, действующими по своей воле, а не по принуждению автора?

10. Решаем, нужны ли в тексте ретардации, дескриптивные паузы, резюме, эллипсы и т.п. Если да, то где и какую функцию они будут нести.

11. Откладываем заготовки на некоторое время (недели), после чего прогоняем через эту схему ещё раз.

Можно приступать к написанию текста. По ходу написания план можно корректировать, если это необходимо.

#Шпаргалка_для_писателя

==Как написать сцену==

1. Спросите: Что должно произойти в этой сцене?

Многие книги по сценарному мастерству порекомендуют вам сконцентрироваться на желаниях героев. Это неверная позиция. Персонажи не несут ответственности за сюжет. А вы несете. Если бы персонажи решали, как развиваться событиям в данной сцене, то большинство из них наверняка избегали бы конфликтов, и фильмы тогда были бы чрезвычайно скучны.

Вопрос не в том, "Что может произойти?" или "Чему стоило бы произойти?" Вопрос именно такой: "Что должно произойти?" Если у вас где-то написана структура сюжета, то сейчас самое время взглянуть на нее. Если ее нет, просто придумайте 1-2 предложения, описывающих то, что обязательно должно здесь случиться.

2. Спросите: Что самое худшее может произойти, если мы уберем эту сцену?

Представьте себе, что киномеханик облажался и случайно удалил эту сцену. Сохранится ли смысл в фильме? Если ваш ответ - "да", тогда эта сцена действительно вам не нужна, и вы можете не утруждать себя ее написанием.

"Но там такая драматургия!", - воскликнете вы. "Но там такая веселая сцена!"

Отлично. Тогда переставьте эту драматургию и юмор в другие сцены, которые имеют решающее значение для фильма. Все равно, сняв и спродюсировав пару фильмов, вы узнаете, что все то, что можно вырезать, будет вырезано. Поэтому размещайте лучшие моменты там, откуда их никто и никогда не вырежет.

3. Спросите: Кто должен быть в этой сцене?

Часто сценарии засорены персонажами, которым нет смысла там появляться. И правда, слово за слово, можно и не заметить, как г-н Иванов за 5 страниц так ничего не сказал и не сделал. (Например, как актер Kal Penn в фильме "Супермен возвращается").

4. Спросите: Где должна произойти эта сцена?

Как правило, самые очевидные места оказываются наименее интересными, поэтому не спешите указывать в качестве локации КПЗ в полиции, гостиную или гараж. Всегда учитывайте то, что могли бы сделать персонажи, даже если это не связано непосредственно с сюжетом. Момент воссоединения отца с сыном будет с тем же диалогом по-разному работать, если сцена будет происходить в боулинг-клубе или, скажем, на бойне.

5. Спросите: Какое самое неожиданное событие может произойти в этой сцене?

Позвольте себе отойти на шаг от спланированного сюжета и рассмотрите какое-нибудь безумное развитие событий. Что, если машина врежется в стену? Что, если ваш герой подавился и умер? Что, если мальчишка сломает палец?

В большинстве сцен вам не придется прибегать к таким резким поворотам, но в фильме обязательно должно быть несколько абсолютно неожиданных моментов, поэтому задавайтесь вопросом: может это именно та сцена?

6. Спросите: Это длинная или короткая сцена?

Нет ничего более удручающего, чем то, когда вы напишите длинную сцену на 3 страницы, а потом поймете, что все это можно было бы уместить на четверти страницы. Так что предварительно задайте себе вопрос: Сколько экранного времени должен я выделить на эту сцену?

7. Устройте мозговой штурм и придумайте 3 различных варианта начала сцены

Классический совет - приступать к сцене как можно позже. Конечно, для этого вам нужно знать, чем закончилась предыдущая сцена. Часто следующий шаг или реплика в диалоге приходит в голову на уровне инстинктов, что может стать прекрасным открытием сцены. Но не стоит спешить с этим решением, рассмотрите пару других вариантов и...

8. Проиграйте эту сцену у себя в голове

50% времени написания сценария у вас будет уходить на то, чтобы сидеть с закрытыми глазами и раз за разом переигрывать в своей голове вашу сцену. Первые разы это будет происходить в достаточно грубой форме: как первая репетиция ("blocking"). Но со временем вы начнете слышать диалоги между персонажами, а расплывчатые движения превратятся в отчетливые действия. Не переживайте, если вы не сможете каждый раз домысливать сцену до конца - скорее всего финал сцены придет не сейчас, а во время написания сцены.

Не спешите с этим шагом. Проникнитесь этой сценой. Проговорите диалоги. Максимально погрузитесь в придуманный вами мир.

9. Напишите краткий вариант сцены

Краткая версия сцены ("scribble" - каракули, небрежные записи) - это что-то вроде шпаргалки, чтобы вы не забыли что-нибудь интересное, когда придумывали сцену. Не пишите предложения; не пишите полные диалоги. На этот шаг у вас не должно уходить более 5 минут. Просто законспектируйте необходимый минимум, чтобы не забыть сцену через час после ее возникновения в вашей голове.

10. Напишите полный вариант сцены

Если у вас есть краткая версия написанной сцены, не пытайтесь просто набить ее текстом. Начните все сначала. Краткий вариант - это, простите, чушь собачья, и после переписывания чушью и останется.

Краткая версия - это набросок вашей сцены. Да, дайте себе шанс отойти от краткой версии и в случае возникновения новой идеи попробовать написать что-то получше. Но если вы уже продумали эту сцену достаточно хорошо (пункт 8), то скорее всего вы на верном пути.

11. Повторите 200 раз

(Джейн Эспенсон)

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

12 способов раскрыть свои творческие способности:

(Часть 1)

1. Освободитесь от перфекционизма.

Перфекционизм – самый глушитель творческих способностей. Заметьте за собой, когда во время решения задачи вы думаете: «Сделаю ли я все правильно» или «Будет ли этого достаточно», и сделайте это в любом случае. Начните практиковать решение задач, даже если вы не знаете, сможете ли вы сделать все идеально или что из этого получится.

2. Находитесь в добром расположении духа.

Творчество не линейно. Начните делать вещи просто ради наслаждения. Наслаждайтесь процессом, вы не должны зависеть от результата. Радость от достижения быстро проходит, но если вы наслаждаетесь процессом, вы всегда находитесь в добром расположении духа.

3. Практикуйтесь.

Практикуйте, творите, освобождайте свои творческие способности. Необязательно показывать свои творения другим людям, просто сам акт творчества поможет вам раскрыться. Рисуйте, сочиняйте, изобретайте, экспериментируйте, просто действуйте, не давайте своему разуму быть в застое.

4. Живите настоящим моментом.

Находясь в настоящем моменте, вы сможете войти в контакт с вашей творческой стороной. Нам необходимо время и пространство, чтобы творческие способности смогли вырваться из оков рутины. Пробуйте находиться в настоящем моменте каждый день, ловите каждый момент и наслаждайтесь им.

5. Отдыхайте.

Творческие способности более активны, когда вы расслаблены. Чем сильнее мы напряжены или нахмурены, тем слабее наша креативность. Найдите способы расслабляться и успокаиваться. Массаж, долгие прогулки или просмотр хорошего фильма – отличная возможность для освобождения творческой энергии. Найдите то, что лучше всего работает для вас лично.

6. Мечтайте.

Потерянное искусство дневных мечтаний очень мощный инструмент для пробуждения творческих способностей. Найдите время для дневных мечтаний и позвольте своему разуму пуститься в странствие. Можете даже сказать что все это во имя творчества. В мечтах для вас не может быть границ.

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

КАК НАПИСАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ?

(Часть 1)

Ежедневно в Сети появляются все новые и новые опусы. Но кому они интересны? Читателю? Вряд ли. Читательская масса столь неоднородна, что удовлетворить требования всех без исключения в принципе нереально. Надо просто найти своего читателя. Сделать это непросто. Необходимо потратить массу времени. На поиски может уйти месяц, год или целая жизнь. Следовательно, писать нужно для себя любимого.

Многие начинающие писатели испытывают свои силы в жанре фантастики или в фэнтези. В этом нет ничего странного, так как работать в таких жанрах достаточно легко. Космолеты, пришельцы, таинственные существа – пиши, о чем угодно. Бумага все стерпит.

А вот стерпит ли читатель – это вопрос другой.

Попробуйте написать коротенький рассказ о жизни российской глубинки в конце позапрошлого века. Или о чувствах протестантов на рассвете после Варфоломеевской ночи. Это очень трудно. Вам не известны ни особенности быта, ни историческая обстановка, а вымысел в этом жанре недопустим.

Читателю понравится ваш рассказ, если в нем будут присутствовать три фактора:

1) Интрига

Рассказ, в котором нет сюжета – это что-то типа машины без двигателя. Придумать нечто принципиально новое практически нереально. Несколько предыдущих поколений «писак» умудрились нагадить так, что современные авторы и по сей день вынуждены довольствоваться объедками с их стола. Есть целая плеяда литераторов, считающих, что сюжет особой роли не играет, для них главное – хороший стиль рассказа. Ну и начинается: описание великолепной природы длиною в несколько страниц, затем ахи-вздохи главной героини, а так далее. Читатель в коме, а автор только вошел во вкус, он все пишет и пишет. Непонятно только, для кого он это делает. Необходима интрига, и чем скорее она появится, тем больше шансов привлечь внимание читателя. Более того: интригу необходимо постепенно развивать. Читатель должен находиться в напряжении. Конечно, отвлечься от сюжета для описания переживаний героев, красоты природы можно и даже нужно, но все хорошо в меру.

(Продолжение следует ;))

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

Правила Диснея: золотое сечение популярности (часть 2)

7. Спровоцировать аудиторию на проявление эмоций можно демонстрацией друзей протагониста, которые эти самые эмоции и выражают.

8. Выражать текущее настроение рассказа можно путем смены погоды.

9. Используйте прикольных героев, которые совершают прикольные действия, люди на это клюют. (Примеры – Султан, Тигр, Абу). Порой только такие приколы и спасают.

10. Включайте в повествование членов семьи, чтобы протагонист мог выразить к ним свою любовь.

11. Включайте по-настоящему плохого персонажа, чтобы протагонисту было кого побеждать.

12. Даже неанимированные детали необходимо наделять личностным выражением и прорисовывать их так, будто они могут ожить в любую минуту.

13. Вводите в повествование главные человеческие ценности и разрабатывайте их:

• чувство голода и сострадания (Аладдин ворует бутерброд, а потом отдает его бездомному малышу);

• романтические чувства (Аладдин и Жасмин, Красавица и Чудовище);

• свобода (Ариэль мечтает выбраться из океана, Жасмин хочет сбежать из дворца);

• преданность и честь (Аладдин пообещал освободить Джина, значит, он во что бы то ни стало должен это сделать).

• справедливость (в конце добро обязательно побеждает зло, плохие герои остаются наказанными);

• самоценность (Чудовище, Жасмин, Аладдин);

• вы то, что находится внутри вас (Гастон невероятно красив, но он – чудовище).

|

Первый класс для писателей 18 сен 2014 в 9:00 |

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ПЕРСОНАЖА

Часть 2

3.ПРИЕМ – ОПИСАНИЕ ГЕРОЯ (ПОРТРЕТ)

Литературный портрет - художественное изображение внешности персонажа: лица, фигуры, одежды, манеры держаться и т.д.

Портреты персонажей бывают подробными, развернутыми, или фрагментарными, неполными; могут подаваться сразу в экспозиции или при первом введении персонажа в сюжет, либо постепенно, с разворачиванием сюжета с помощью выразительных деталей.

Типы портретов:

- натуралистический (портрет, скопированный с реально существующего человека)

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А.П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков - словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А.П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот - удивительно,- каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые. (Куприн. Памяти Чехова)

- психологический (через внешность героя раскрывается внутренний мир героя, его характер)

- идеализирующий или гротескный (эффектные и яркие, изобилующие метафорами, сравнениями, эпитетами)

Вообще, для всех авторов внешность героев всегда являлась основополагающей для понимания их характера. В зависимости от традиций, особенностей литературного направления, норм соответствующего жанра, индивидуального стиля, авторы по-разному подают портретные описания персонажей, уделяя большее или меньшее внимание их внешности.

Однако есть авторы, для которых именно внешность является отправной точкой для создания образов – как, например, для Диккенса.

Он с поразительной дальнозоркостью различал мелкие внешние признаки, его взор, ничего не упуская, схватывал, как хороший объектив фотоаппарата, движения и жесты в сотую долю секунды. Ничего не ускользало от него... Он отражал предмет не в его естественных пропорциях, как обыкновенное зеркало, а словно вогнутое зеркало, преувеличивая характерные черты. Диккенс всегда подчеркивает воеобразные особенности своих персонажей, - не ограничиваясь объективным зображением, он преувеличивает и создает карикатуру. Он усиливает их и возводит в символ. Дородный Пиквик олицетворяет душевную мягкость, тощий Джингль - черствость, злой превращается в сатану, добрый - в воплощенное совершенство. Его психология начинается с видимого, он характеризует человека через чисто внешние проявления, разумеется через самые незначительные и тонкие, видимые только острому глазу писателя... Он подмечает мельчайшие, вполне материальные проявления духовной жизни и через них, при помощи своей замечательной карикатурной оптики, наглядно раскрывает весь характер. (с) Стефан Цвейг.

***

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ ЧЕРЕЗ ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПОСТУПКИ, МАНЕРУ ДЕРЖАТЬСЯ, МЫСЛИ

Основным средством создания характера является ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОСТУПКОВ ПЕРСОНАЖА.

Здесь хорошо работает сопоставление внутренних переживаний персонажа и его поступков. Классический пример – «Преступление и наказание» Достоевского.

***

5. Как отдельный прием воссоздания внутреннего мира персонажа можно выделить его РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

У Сократа есть хорошее высказывание: «Заговори, чтобы я тебя увидел».

Речь перса как нельзя лучше характеризует его, выявляет его склонности, пристрастия.

6. Также, как отдельный прием можно выделить ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРОЯ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЖЕЙ.

Герой ведь не висит в вакууме – его окружают другие персы (сторонники, противники, нейтральные). Отражаясь в их репликах-оценках, поступках и т.д., герой приобретает дополнительную объемность. В принципе, этот прием похож на № 4 и № 2 (хар-ка героя другими персонажами).

Сопоставляя с другими персонажами (и противопоставляя им!), автор имеет возможность еще глубже погрузить читателя во внутренний мир своего героя.

https://vk.com/pages?oid=-42326954&p=Герои

#Приемы_создания_внутреннего_мира@1klass_pisatel, #Герои@1klass_pisatel , #Мир_произведения@1klass_pisatel

© Copyright: Конкурс Копирайта -К2, 2014

Свидетельство о публикации №214060102041

отсюда http://www.proza.ru/2014/07/25/1639

|

WTF ? 27 мая 2014 в 6:00 |

Русский язык удивительно богат, в том числе на ругань. А мы в своей речи используем лишь малую часть предоставляемых нам возможностей. Ну кого удивишь «дураком», «скотиной» или «бестолочью». А можно назвать человека (только того, кто действительно этого заслуживает, конечно) так, что он точно поймет, что его только что обозвали, но вот кем именно — не совсем ясно.

В этом материале представлено несколько десятков таких слов. Теперь вы будете знать, что если вас назвали «захухрей», то с утра вам просто надо было лучше причесаться.

Обзывательства про ум

Баламошка — полоумный, дурачок

Божевольный — худоумный, дурной

Божедурье — дурак от природы

Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый

Лободырный — недоумок

Межеумок — человек очень среднего ума

Мордофиля — дурак, да еще и чванливый

Негораздок — недалекий

Обзывательства про внешность

Пеньтюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок

Безпелюха, тюрюхайло — неряха

Брыдлый — гадкий, вонючий

Затетёха — дородная женщина

Загузастка — круглая, толстая женщина с большой попой

Ерпыль — малорослый

Захухря — нечёса, неряха, растрепа

Шпынь голова — человек с безобразием на голове

Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок

Обзывательства про характер

Маракуша — противный человек

Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий

Свербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа). Она же Визгопряха

Ащеул — пересмешник, зубоскал

Ветрогонка — вздорная баба

Баляба — рохля, разиня

Белебеня, Лябзя — пустоплет

Бобыня, Буня — надутый, чванливый

Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)

Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда

Гузыня или Рюма — плакса, рёва

Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина

Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп»

Расщеколда — болтливая баба

Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить

Суемудр — ложно премудрый

Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун

Шинора — проныра

Чужеяд — паразит, нахлебник

Обзывательства про поведение

Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсоромна — все это великолепие эпитетов посвящено распутным женщинам

Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка

Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь

Глазопялка — любопытный

Печная ездова — лентяйка

Трупёрда — неповоротливая баба

Тьмонеистовый — активный невежа

Ерохвост — задира, спорщик

Ёра — озорная, бойкая на язык женщина

Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек

Шлында — бродяга, тунеядец

Потатуй — подхалим

Насупа — угрюмый, хмурый

И еще хорошие синонимы к привычным нам словам

Вымесок — выродок

Выпороток — недоносок

Сдёргоумка — полудурок

Вяжихвостка — сплетница

Лоха — дура

Остолбень, дуботолк, несмысел, околотень — дурак

Шаврик — кусок дерьма

Окаём — отморозок

Курощуп — бабник

Чёрт верёвочный — псих

Облуд, обдувало — врун

Огуряла, охальник — безобразник и хулиган

Сняголов — сорвиголова

Пресноплюй — болтун

Тартыга — пьяница

Туес — бестолочь

Но помните, что крепкие словца можно употреблять лишь в исключительных случаях, лучше же обходиться без них, быть вежливыми, пить молоко и уважать старших.

#советы_начинающим_авторам #креатив #creative #inspire #вдохновение #inspiration #inspiring

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПИСАТЕЛЯМ

ШПАРГАЛКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (ГЕРОЙ):

Чтобы книгу было интересно читать, главный герой должен быть:

1. Не банальный, не шаблонный, т.е. иметь свои особенности, которые отличают его от тысяч других героев.

2. Он должен быть вовлечен как во внешний конфликт произведения, так и в свой внутренний конфликт, причем и там, и там занимать активную позицию.

3. Он должен быть чуть слабее антагониста или противодействующих ему обстоятельств.

4. Его поступки должны быть логичными и не выглядеть так, словно автор заставляет его делать то, что герою не свойственно, для того, чтобы свести в сюжете концы с концами.

5. Он должен изменяться под действием перипетий (конфликтов), а кульминация должна стать высшей точкой его преображения.

6. Он должен воплощать ту идею, которую автор закладывает в основу сюжета.

7. Он должен действовать. Не сидеть и наблюдать, не ныть и жаловаться, не бесцельно шататься из эпизода в эпизод, а действовать, активно участвовать в конфликте.

8. Он должен быть харизматичен, а если не харизматичен, то хотя бы обаятелен. Он должен увлекать читателя, заинтересовывать его. Вызывать переживания. Даже если главного героя нельзя назвать положительным человеком.

9. Все эмоции главного героя должны захватывать читателя, передаваться ему. Герой должен быть натуральным, реалистичным, чтобы читатель сопереживал ему. Читатель должен находить свое отражение в герое.

Читатель теряет интерес из-за небрежности писателя (Уильям Зиснер)

Некоторые авторы считают, будто читатель слишком глуп или слишком ленив для того, чтобы уследить за ходом их мысли, но это плохое оправдание. Как правило, читатель теряет интерес из-за небрежности писателя. Эта небрежность принимает разные формы.

• Порой фраза выходит такой замусоренной, что читатель, продирающийся сквозь словесные нагромождения, просто не улавливает ее смысла.

• Порой она бывает так плохо сконструирована, что читатель может понять ее несколькими разными способами.

• Порой автор на ходу меняет значение местоимений или глагольные времена, так что читатель перестает понимать, кто говорит или когда случилось то, о чем ему рассказывают.

• Порой предложение Б выглядит логически не связанным с предложением А: писатель, для которого эта связь очевидна, забыл вставить недостающее звено.

• Порой автор неправильно использует какое-нибудь слово, потому что не дал себе труда заглянуть в словарь.

Сталкиваясь с такими препятствиями, читатели поначалу проявляют осторожность. Они винят себя (наверное, они что-то пропустили!) и снова возвращаются к загадочному предложению или целому абзацу, разбирают его по косточкам, словно древние руны, строят гипотезы и двигаются дальше. Однако надолго их все равно не хватит. Писатель перегрузил их работой, и скоро они уйдут от него к другому, более умелому.

Уильям Зинсер «Как писать хорошо»

|

Первый класс для писателей 10 сен 2014 в 9:30 |

8 СПОСОБОВ ПРОВЕРИТЬ, ХОРОШО ЛИ НАПИСАНО

Восемь вопросов чтобы проверить, хорошо ли написано ваше произведение

Наши тексты – как дети. Любим их и черненьких, и кривеньких.

Но выводя деток в свет, постарайтесь таки на них посмотреть отстраненным взглядом – как будто бы это не вы писали.

Соберите свою честность в кулак и ответьте на вопросы:

1. Насколько полно сюжет отражает основную идею и тему вашего произведения?

2. Подогнаны ли друг к другу сюжетные элементы? Не увеличена ли какая-либо часть за счет других? Не нарушена ли стройность всего произведения?

3. Достаточно ли крепка причинная связь между событиями, достаточно ли они оправданы\мотивированы?

4. Не слишком ли много сюжетных линий или персонажей? Не нарушают ли они впечатления единства? Есть ли эпизоды или персонажи, которые могли бы быть выброшены из текста без существенного ущерба? Не нарушен ли режим экономии?

5. Четко ли обозначен конфликт? Не слабо ли стянут драматический узел?

6. Достаточно ли в произведении показано нарастание действия?

7. Правильно ли чередуются между собой главные и второстепенные сцены, нет ли провалов действия? Не нарушено ли впечатление цельности?

8. Можно ли поменять местами отдельные части произведения? Если можно, значит, вещь плоха. Хорошая вещь – это живой организм, в котором нельзя по желанию переставлять с места на место отдельные члены.

© Copyright: Энциклопедия К2, 2014

Свидетельство о публикации №214050401284

#Советы@1klass_pisatel

http://vk.com/1klass_pisatel?w=page-42326954_44487049

ПОДБОРКА СОВЕТОВ

Карл Циммер, автор книги «Планета вирусов»

1. Собери столько материала, сколько сможешь, но без помощи интернета — спрашивай у реально существующих людей, посещай реальные места.

2. Подготовься к работе с большим количеством информации. Размещай информацию на стене или в специальной компьютерной программе.

3. Приготовься удалять целые главы. Будет трудно.

Дэвид Шенк, автор книги «Гений в каждом из нас»

1. Пиши классно, неважно, сколько времени на это уйдет. Не существует такого понятия, как «слишком много черновиков». Не существует такого понятия, как «слишком много времени». Великая книга живет вечно. Великая книга меняет жизни читателей.

2. Постоянно получай обратную связь. В процессе написания показывай отрывки из своей книги разным людям. Как следует напои приятелей вином и проси искренней оценки. Проанализируй, чего не хватает, что может быть неправильно понятно, что звучит неубедительно, что вышло плоско. Это не значит, что нужно принимать абсолютно все поправки или писать книгу коллективным разумом. Но эта процедура поможет тебе соединить собственное видение книги с реакцией окружающих. Я считаю, что это бесценный опыт!

3. Оставь в книге частичку себя. Понятное дело, необязательно всем писать мемуары, но любая книга — это часть тебя, это твое мироощущение, способ мышления, твой жизненный опыт. Поверь мне, читателей интересует, какой ты на самом деле. Поэтому не бойся проявлять свою индивидуальность, пусть детали твоей жизни просачиваются в текст. Это поможет вдохнуть жизнь в твою книгу!

Кори Доктороу, автор книг «Младший брат», «Выгуглен»

1. Пиши каждый день. Все, что ты делаешь каждый день, дается легко. Если ты невероятно занят, пиши по чуть-чуть (100 слов? 250 слов?), но делай это каждый день.

2. Пиши, даже если нет настроения.

3. Пиши, когда книга не удается или застряла на месте. Просто продолжай писать.

4. Остановись, не дописав предложения до конца, оставь возможность для продолжения на следующий день — таким образом, ты сможешь написать 3-5 слов, не дожидаясь притока фантазии, и эти несколько слов даются легче всего.

5. Пиши, даже когда мир погряз в хаосе. Тебе не нужны сигареты, тишина, музыка, удобное кресло или внутренняя гармония, чтобы писать. Все, что тебе нужно, — это свободные десять минут и ручка или клавиатура.

Джеофф Мано, автор «BLDGBLOG Book»

Не теряй ценные мысли или идеи для будущей книги, записывай их в органайзеры или блокноты. Держи все записи в одном месте. Аккуратность, доходящая до маниакальности, — твой лучший друг. Можешь потом забавлять поклонников чудесными историями о том, как ты использовал восемь разноцветных маркеров, четыре вида бесцветных чернил и разные обрывки бумаги, подшитые в один мега-блокнот, который ты перечитывал каждый вечер перед тем, как лечь спать, но не поступай так на самом деле. Иначе потом будет очень больно осознавать, что ты не можешь включить в книгу ценный отрывок, так как потерял лист, на котором он записан.

Марк Фройенфелдер, автор книги «Чокнутый профессор»

Напиши книгу, которую тебе самому хотелось бы прочитать!

Дебора Блам, автор книги «Охотники за привидениями»

1. Лучший совет, который я познала на собственном опыте, — пиши первую главу ПОСЛЕДНЕЙ. Это не абсолютная истина, но по опыту могу сказать, что написание последних глав часто помогает понять ключевые моменты книги, как лучше подать весь текст, поэтому последние главы лучше писать первыми.

2. Еще один совет по написанию нон-фикшн — помести своего героя в неприятную ситуацию и оставь его там. Мой редактор советовал мне сделать так, чтобы герою в КАЖДОЙ главе приходилось преодолеть серьезное препятствие.

3. Обычно я стараюсь описать идею книги одним предложением. Это очень полезно, когда редактор спрашивает тебя, почему читатели должны захотеть купить твою книгу. Также это помогает собрать мысли в кучку.

3. Я позволяю моему первому черновику книги выглядеть ужасно. Для меня первый черновик — это лишь попытка найти логику истории. Если я застряла на какой-то сцене, я просто оставляю пробел в черновике (чтобы вернуться позже). В черновике одной из моих книг было столько пропусков, что мне даже снились кошмары, будто читатели подходят ко мне с книгой и спрашивают, что за авангардный стиль я изобрела.

4. Я дотошно подхожу к сбору материала. Я подшиваю всю информацию в файлы, записываю ключевые идеи, темы. Когда я приступаю к написанию, я уже знаю, где найти все, что мне нужно. Некоторые писатели тратят слишком много времени на поиски того, что они «когда-то где-то записали».

И с миру по нитке — с писателя по совету:

1. Иногда полезно попробовать объяснить кому-то, о чем ты собираешься написать. Лучше рассказывать свою идею человеку, далекому от писательства.

2. Подумай, как оградить себя от интернета на время написания книги. Если сам не справляешься, воспользуйся специальными программами, ограничивающими доступ к интернету.

3. Планируй, планируй, планируй!

4. Время от времени отдыхай от книги.

5. Во время написания книги читай чужие произведения только в том случае, если они как-то полезны в работе.

6. Если нужно опросить большое количество людей, чтобы собрать нужный материал, подготовь список вопросов и разошли его по почте. Не трать время на индивидуальные беседы.

7. Не заходи в интернет и не проверяй почту до 5 часов вечера. По выходным вообще не заходи в интернет.

8. Если чувствуешь, что процесс застопорился, займись чем-то другим. Приготовь суп, например.

9. Пиши черновик максимально быстро. Тебе нужно увидеть, как выглядит идея в целом, для этого набросай общую канву.

10. Найди того, перед кем будешь отчитываться о проделанной работе, будь то редактор, друг или группа начинающих авторов.

11. Каждое утро устанавливай конкретную цель на день — написать 500 (1000, 5000) слов.

12. Храни записи так, как тебе удобно. Не копируй других, не пробуй компьютерные программы, которыми никогда до этого не пользовался, в процессе работы.

|

Инструменты писателя и сценариста 5 сен 2014 в 22:36 |

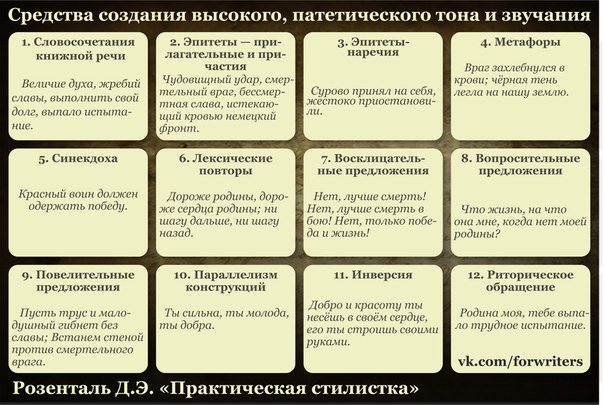

Средства создания высокого, патетического тона и звучания (Д.Э. Розенталь)

Лексико-стилистический и грамматико-стилистический анализ этого текста показывает, что подбор языковых средств в нем полностью подчинен одной задаче — созданию высокого, патетического тона и звучания, отвечающего чувствам гражданина-патриота. Для достижения этой цели использованы:

1. Cловосочетания книжной речи (величие духа, жребий славы, выполнить свой долг, выпало испытание);

2. Эпитеты — прилагательные и причастия {чудовищный удар, смертельный враг, бессмертная слава, истекающий кровью немецкий фронт);

3. Эпитеты-наречия {сурово принял на себя, жестоко приостановили);

4. Метафоры {враг захлебнулся в крови; чёрная тень легла на нашу землю; ураганом бомб, огненным ураганом артиллерии, яростью гнева разгромить германские полчища);

5. Синекдоха {красный воин должен одержать победу);

6. Лексические повторы {дороже родины, дороже сердца родины; ни шагу дальше, ни шагу назад);

7. Восклицательные предложения {Нет, лучше смерть! Нет, лучше смерть в бою! Нет, только победа и жизнь!);

8. Вопросительные предложения {Что жизнь, на что она мне, когда нет моей родины?);

9. повелительные (императивные) предложения разных типов (Пусть трус и малодушный гибнет без славы;Встанем стеной против смертельного врага. Зубами перегрызть хрящ вражеского горла);

10. Параллелизм конструкций {ты сильна, ты молода, ты добра);

11. Иверсия {добро и красоту ты несёшь в своём сердце', его ты строишь своими руками — инверсированы прямые дополнения;

сердце родины нашей — инверсировано согласованное определение);

12. Риторическое обращение {Родина моя, тебе выпало трудное испытание).

Розенталь Д.Э. «Практическая стилистка»

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

В честь Дня знаний!

Самая распространенная программа для создания и редактирования текста — конечно, Microsoft Word. Доверьтесь ему и не прогадаете! С большинством орфографических ошибок он справится легко. А если подчеркнёт целое предложение зелененькой волной, ругаясь на нехватку запятых – стоит не отмахиваться, а задуматься о том, что же не в порядке? Конечно, Microsoft Word тоже иногда ошибается - нет в мире совершенства! - но далеко не так часто, как думают многие. Также неплохо справляется с функцией редактора Open Office Org Writer.

Если же вам не повезло и эти полезные программы недоступны, или какие-то её утверждения вызывают сомнения, поможет самостоятельная проверка. Орфографические словари и справочники по правилам русского языка легко найти как в Сети, так и в любом книжном магазине.

В нашей статье мы разберем наиболее часто встречающиеся ошибки.

Оформление диалогов. Когда предложение начинается с тире.

Думаю, всем известно, что после слов автора, стоящих перед речью, ставится двоеточие, а сама речь пишется с новой строки и начинается с тире. Вот так:

Вася закричал:

– Ура!

А вот об оформлении диалогов, когда слова автора стоят в конце речи или разбивают её посередине, знают не все.

Проще всего это дело запомнить по схеме (А – слова автора, Р – речь).

– Р? – а.

– Р! – а.

– Р… – а.

– Р, – а. (Если в конце речи просится точка, всегда вместо неё ставим запятую. Слова автора, как видно из схемы, пишутся с маленькой буквы).

Исключение, когда слова автора пишутся с большой, только одно.

Вот оно: слова автора пишем с заглавной буквы, если они могут существовать как отдельное предложение.

Сравним:

– Привет! – шепнул Вася.

«шепнул Вася» – это не отдельное предложение, попытавшись использовать его без речи, мы ничего не поймём.

– Привет! – Шёпот Васи был почти неразличим.

Вот тут, даже если убрать «Привет!», предложение смысла не потеряет. Что угодно с ним можно будет делать – хоть в начало абзаца сунуть. Поэтому здесь слова автора пишутся с большой.

Далее. Если слова автора болтаются где-то в середине речи, вторую (правую) часть речи оформляем так:

– Р? – а. – Р.

– Р? – а. – Р.

– Р… – а. – Р.

– Р, – а. – Р.

На случай, если предложение в левой части речи не закончено, имеется такой вариант:

– Р, – а, – р.

А если глаголов в авторской части два и более, то после последнего ставим двоеточие и тире. Пример:

– Хи-хи, – сказал Вася, сплюнул и мрачно спросил: - Что?

Слова каждого персонажа пишутся с новой строки.

И не забываем ставить пробелы после тире (а в серединке предложения – и до тире тоже).

Оформление прямой речи. Кавычки.

Кавычки ставят, когда персонаж изволит либо внятно мыслить, либо беседовать сам с собой. Диалоги также можно оформлять с помощью кавычек, но это не особо распространённый вариант.

Основное отличие от оформления диалогов в том, что прямая речь пишется внутри абзаца, а не выносится в начало строки.

Сами кавычки ставятся перед началом речи и после завершения, а в середине (около слов автора) им делать совершенно нечего.

Пример:

Вася нахмурился и сделал шаг вперёд. «Если рыцарь сказал, – подумал он, – то обязательно так и сделает».

Внутри кавычек отношения речи и слов автора регулируются теми же правилами, что и в диалогах.

После окончания прямой речи около закрывающей кавычки ставится, разумеется, знак препинания. И всегда – внутри кавычек. Исключение – точка. Она свободолюбива и всегда ставится снаружи, то есть справа от закрывающей кавычки.

Цитаты тоже всегда заключаются в кавычки.

Тавтология, повторы слов

Кроме всем известного «масло масляное» существует ещё очень нехорошее явление, когда какое-нибудь слово привязывается к автору и нахально лезет во все предложения. От подобного не избавлены даже маститые писатели. Но они пользуются услугами профессиональных корректоров. Вы же, если уверены, что умудрились написать идеальный текст, отложите его на недельку, а потом прочитайте вторично.

Самые распространённые примеры того, что обнаружится, приведены ниже. Но могут прицепиться и другие словечки.

«У меня когда-то был конь. У него была великолепная густая грива, а хвост его был такой длинный, что конь при беге подметал им землю».

Сразу два разных варианта повтора слов: «конь – конь» и «был – была – был»

«Он был совсем юным, когда начал писать романы. Он не знал правил, но если ему указывали на ошибки, он только недовольно морщил нос».

Повторяется местоимение «он».

«Эти противные кошки опять орали всю ночь. В эту весну они были особенно активны».

Повторяется «эти» - «эту».

«Мой друг Вася очень любит меня. Даже когда мне плохо, он не бросает меня в одиночестве».

Повтор: «Мой» - «меня» - «мне» - «меня».

«Весь он с ног до головы был покрыт пылью, и вся эта пыль заставляла зверски чихать».

Не ограничивайтесь приведёнными в примерах словами. Вычитывайте текст

внимательнее, уважаемые авторы!

Отдельные слова, любящие запятые

Обращения

Запомнить легко, но почему-то запятые ставят не все авторы. Если вы обращаетесь к маме, она обидится, если увидит, что не отделена от предложения запятой. Или восклицательным знаком.

– Мама, роди меня обратно.

– Мама! Ты самая лучшая!

А если вы обращаетесь к кому-то другому, он ещё и покусать может.

– Вася! Не смей кусаться.

– Не ешь меня, противный, я уже поставил запятые!

Не только «мама» и «Вася», любые обращения отделяем запятыми.

Вводные слова

Слова, которые всегда прячутся за запятыми от других слов, называются вводными. Их обозвали так именно потому, что они гости в предложении. При их уходе остальные слова не теряют смысла и остаются хозяевами. Ниже – примеры.

Он был, впрочем, совсем маленький.

Должно быть, Вася появится завтра.

Вася обещал и, наверное, появится завтра.

Значит, он обязательно появится.

Часто встречающееся слово «однако» выделяется запятыми, если стоит в середине или в конце предложения. Если его можно заменить союзом «но», то запятые с двух сторон не нужны.

Примеры:

Однако котёнок был ещё совсем маленьким.

Котёнок, однако, был ещё совсем маленьким.

Вводных слов множество, проще запомнить, какие похожие на них слова не обособляются запятыми. Это: авось, всё-таки, вдруг, ведь, вот, вряд ли, будто, почти, именно, даже, если, как бы, вдобавок, притом и тому подобные.

Междометия

Эмоциональные восклицания «Ох», «ах», «ну», «эй», «ой», «Ага» и тому подобные тоже отделяются запятыми и называются междометиями. Или восклицательным знаком.

Примеры.

Ну, теперь понятно?

Ой, как красиво!

Ага! Вот теперь он не уйдёт!

Стоит отличать их от точно таких же частиц.

В этом случае «ах», «ну», «о» и прочая братия не являются отдельными восторженными восклицаниями, и запятую они не любят.

Они могут усиливать следующее слово:

Ну нет, так не пойдёт!

Ну как же не упомянуть об этом.

Или «цепляться» за местоимения:

Ух какой паразит!

Ох уж эти кошмарные частицы.

Ах ты лентяй!

Не забудем про частицу «о»:

О поле, поле…

О да!

Слова на «ни» и «не», всякие «нигде, «ничего», «незачем», «некуда», «нисколько» и им подобные.

Вспомним об этих кошмарных словечках, что начинаются на «ни»: «нигде», «ничто», «никуда», никогда», «нисколько», «никакой», и так далее.

Если присмотреться, видно, что каждое из этих слов состоит из «ни» и вопроса.

Например:

«ни» + «кто» = «никто»

«ни» + «сколько» = «нисколько»

«ни» + «чего» = «ничего»

«ни» + «куда» = «никуда»

Так вот, слова, состоящие из «ни» и вопроса, пишем слитно.

«НИ» + «ВОПРОС» = СЛИТНО.

А раздельно – только, если в середину влезает предлог.

Например:

«ни за что»

«ни для кого»

«ни к кому»