- •1. Основные функции языка и формы его существования.

- •2. Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного языка, основные тенденции его развития.

- •3. Стили современного русского литературного языка, их характеристика.

- •4. Культура речи, её основные аспекты.

- •5. Языковая норма, её особенности. Характеристика основных норм русского языка.

- •6. Коммуникативные качества речи.

- •1) Точность речи

- •2) Понятность речи.

- •3) Чистота речи

- •4) Богатство и разнообразие речи

- •5) Выразительность речи

- •7. Точность речи. Использование многозначных слов, синонимов, омонимов, антонимов, паронимов.

- •9. Понятность речи. Использование в речи слов ограниченной сферы употребления (терминов, иностранной лексики, профессионализмов и др. ).

- •10. Богатство и разнообразие речи. Расширение индивидуального словаря говорящего.

- •11. Средства речевой выразительности (тропы и фигуры)

- •12. Использование в речи пословиц, поговорок, фразеологических единиц, крылатых выражений.

- •13. Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование.

- •14. Формулы речевого этикета: основные группы.

- •15. Основные типы лингвистических словарей.

- •41. Функции и законы делового общения

- •42. Виды делового общения.

Зачёт. Русский язык и культура речи. 1 семестр.

1. Основные функции языка и формы его существования.

Язык по своей природе полифункционален. Он служит средством общения, позволяет говорящему (индивиду) выражать свои мысли, а другому индивиду их воспринимать и, в свою очередь, как-то реагировать (принимать к сведению, соглашаться, возражать). В данном случае язык выполняет коммуникативную функцию. Язык служит и средством сознания, способствует деятельности сознания и отражает ее результаты.

Таким образом, язык участвует в формировании мышления индивида (индивидуальное сознание) и мышления общества (общественное сознание). Это познавательная функция. Язык, кроме того, помогает сохранять и передавать информацию, что важно как для отдельного человека, так и для всего общества. В письменных памятниках (летописи, документы, мемуары, газеты, художественная литература), в устном народном творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носителей

данного языка. Функция — аккумулятивная.

Помимо этих трех основных функций

— коммуникативной;

— познавательной (когнитивной);

— аккумулятивной язык выполняет

— эмоциональную функцию (выражает чувства и эмоции);

— функцию воздействия (волюнтативную).

Национальный язык как достояние народа существует в нескольких формах. К ним относятся: диалекты (территориальные), просторечие (речь неграмотных или недостаточно грамотных слоев городского населения), жаргоны (речь отдельных профессиональных, социальных групп с целью языкового обособления) и литературный язык. Всякий современный развитой язык предполагает наличие территориальных диалектов, которые представляют собой наиболее архаичные и естественные формы языкового существования.

Просторечие — одна из форм национального русского языка, которая не имеет собственных признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих нормы литературного языка.

Жаргон — речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, интересов, социального положения и т.п.

Литературный язык имеет две формы — устную и письменную. Их названия свидетельствуют о том, что первая — звучащая речь, а вторая — графически оформленная. Письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку.

2. Литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного языка, основные тенденции его развития.

Литературный язык имеет две формы — устную и письменную. Их названия свидетельствуют о том, что первая — звучащая речь, а вторая — графически оформленная. Это их основное различие. Устная форма изначальна. Для появления письменной формы необходимо было создать графические знаки, которые бы передавали элементы звучащей речи. Для языков, не имеющих письменности, устная форма — единственная форма их существования.

Письменная речь обычно обращена к отсутствующему человеку. Пишущий не видит своего читателя, он может только мысленно представить его себе. На письменную речь не влияет реакция тех, кто ее читает. Напротив, устная речь предполагает наличие собеседника, слушателя. Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому устная речь нередко зависит от того, как ее воспринимают. Реакция одобрения или неодобрения, реплики слушателей, их улыбки и смех — все это может повлиять на характер речи, изменить ее в зависимости от этой реакции, а то и прекратить.

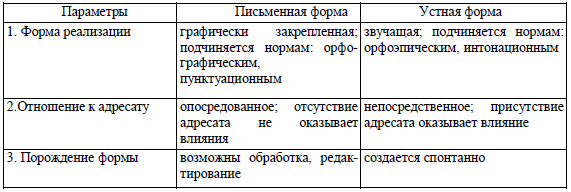

Говорящий создает, творит свою речь сразу. Он одновременно работает над содержанием и формой. Пишущий имеет возможность совершенствовать написанный текст, возвращаться к нему, исправлять. Таким образом, письменная и устная формы литературного языка различаются по трем параметрам:

В зависимости от целей и задач, которые ставятся и решаются в процессе общения, происходит отбор различных языковых средств. В результате создаются разновидности единого литературного языка, называемые функциональными стилями. Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности литературного языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом конкретном случае. Обычно различают следующие функциональные стили: 1) научный, 2) официально-деловой, 3) публицистический; 4) разговорно-обиходный.

Для публицистического стиля характерны отвлеченные слова с общественно-политическим значением (гуманность, прогресс, народность, гласность, миролюбивый).

В деловом стиле — официальной переписке, правительственных актах, речах— употребляется лексика, отражающая официально-деловые отношения (пленум, сессия, решение, постановление, резолюция). Особую группу в составе официально-деловой лексики образуют канцеляризмы: заслушать (доклад), зачитать (решение), препровождать, входящий (номер).

К разговорно-обиходной примыкает просторечная лексика, которая находится за пределами стилей литературного языка. Просторечные слова употребляются обычно в целях сниженной, грубоватой характеристики

явлений и предметов реальной действительности. Например: братва, обжора, барахло, брехня, мразь, глотка, плюгавый, бузить и др. В официально-деловом общении эти слова недопустимы, а в обиходно-разговорной речи их следует избегать.