Министерство образования и науки

Российской Федерации

Технический институт (ф) Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри

Кафедра «Горное дело»

ЗАДАНИЕ

Студенту гр. ГД-12 Жиркову К. К.

выполнить курсовую работу по дисциплине “Физика горных пород и процессов”

на тему: Методы общей оценки сопротивления пород разрушению механическими способами

Техническое задание: Приложение 2 вариант 1

Срок сдачи работы: 2 декабря 2014г.

Руководитель работы: Гриб Н. Н., д.т.н., профессор

Задание выдано: “18” сентября 2014г.

Приложения 1 вариант 1

ПС – песчаник среднезернистый

Gсж=71,33 мПа

Gр=9.07 мПа

Gсж, Gp - пределы прочности при сжатии и растяжении соответственно;

DН - плотность насыщенных пород;

пм, пс, пк - соответственно песчаник мелкозернистый, среднезерни- стый, крупнозернистый;

коэффицциент крепости по Л. И. Барону:

ƒ = Gсж / 300 + √Gсж /30

Кхр = Gсж/Gp - коэффициент хрупкости.

Коэффициент крепости по Л. И. Барону

Коэффициент хрупкости

Кхр=71.33/9.07

Паспорт прочности

R=Gр/2

R=9.07/2=4.5

C=B*Gр

С – сцепления породы массива

С=1.9*9.07=17.2

R=С/2

R=17.2/2=8.6

Угол внутреннего трения

φ=30̊

Оглавления

Введение

Приложение 1………………………………………………………..…2

Прочностные свойства горных пород………………………….……..6

Паспорт прочности горных пород …………………………………...7

Коэффициент крепости горных пород……………………………….9

Плотностные свойства горных пород………………………………..9

Механические способы бурения………………………………….….12

Геофизические методы………………………………………….……12

Физико – Механические свойства горных пород………………….13

Приложение 2…………………………………………………………18

Заключение

Литературы

Введение

1.Прочностные свойства горных пород

Под прочностью горной породы понимают ее способность сопротивляться силовым воздействиям, не разрушаясь. Разрушение породы характеризуется нарушением внутренних связей и разрывом сплошности. Прочность породы оценивается величиной критических напряжений, при которых происходит ее разрушение. Критические напряжения в свою очередь определяются отношением максимальных сил, при которых происходит разрушение породы, к ее площади на которую воздействуют эти силы. Данные напряжения носят название пределов прочности.Различают пределы прочности при сжатии, растяжении, сдвиге, изгибе и т.д.

Разрушение – это разрыв связей между атомами и ионами в кристаллической решетке. Величина силы разрыва зависит от типа межатомных связей и строения кристаллической решетки вещества.

Различают реальную и теоретическую прочность горных пород.

Теоретическая прочность – прочность, обусловленная силой связи между элементарными частицами кристаллической решетки, не имеющей никаких микродефектов строения. Реальная прочность пород отличается от их теоретической прочности большой микро- и макродефектностью, соответственно она в десятки раз меньше теоретической.

На оценку прочности пород большое влияние оказывает масштаб ее разрушения. Существует три категории масштаба разрушения:

Мегаскопический – разрушение пород открытым способом с помощью взрывания. В данном случае на разрушение пород большое влияние оказывают крупные трещины, борозды скольжения, зеркальные поверхности.

Макроскопический – разрушение пород происходит в основном за счет неболшьших трещин, пор, контактов слоев, кливажов при буровзрывных работах в подземных условиях, а также выемке полезного ископаемого с помощью различных машин.

Микроскопический уровень – характерен для истирания горных пород. На этом уровне происходит разрыв связей в кристаллах. При этом на силу разрушения существенное влияние оказывают дислокации и точечные дефекты.

В настоящее время существует несколько теорий описывающих прочность, как свойство горных пород. Основными из них являются: теория Кулона-Мора, Гриффитса, кинетическая теория прочности. Применительно к горным породам наибольшее распространение получила теория прочности Мора. Она основана на том, что каждая точка тела находится в объемном напряженном состоянии и существует зависимость между касательными t и нормальными s напряжениями. Согласно этой теории в любой точке тела t = f (s) в объемном напряженном состоянии.

2. Паспорт прочности горных пород

Для количественной и качественной оценки поведения горных пород при различных видах напряженного состояния используют обобщенную характеристику, называемую паспортом прочности. В настоящее время общепризнано, что для построения паспорта прочности наиболее приемлемой является теория прочности Мора. В теории Мора постулируется, что ответственными за разрушение являются касательные напряжения, а само разрушение носит характер сдвига по площадкам, на которых достигается предельное состояние, причем величина предельного касательного напряжения является функцией нормального напряжения, действующего на площадке скольжения:

![]()

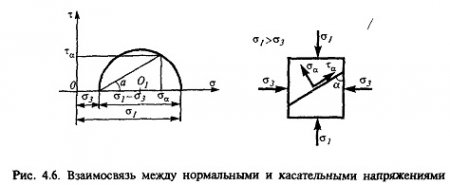

Для характеристики напряженного состояния связь между σ и τ может быть представлена графически с помощью так называемых кругов напряжений, которые строят следующим образом. По оси абсцисс откладывают максимальное σ1 и минимальное σ3 значения главных напряжений, действующих на образец. На разности отрезков, как на диаметре, строится круг (рис. 4.6).

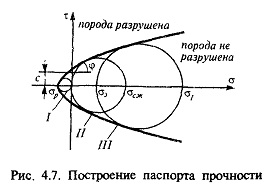

Этот способ изображения напряженного состояния характеризуется не только величиной главных напряжений σ1 и σ3, но и напряжениями σα и τα, действующими по произвольным площадкам, проходящим через рассматриваемую точку. Графически значения касательного и нормального напряжений в любой точке образца могут быть найдены, если задан угол α плоскости, в которой определяются напряжения. Под этим углом из точки пересечения окружности с абсциссой проводят прямую до ее пересечения с окружностью. Ордината точки пересечения окружности с прямой численно равна значению касательных напряжений τα, абсцисса — значению нормальных напряжений σα, действующих в плоскости. Если напряжения σ1 и σ3 на которых построен круг Мора, достигают таких величин, что вызывают предельное напряженное состояние, при котором происходит нарушение сплошности, то соответствующий крут будет называться предельным. Все точки, лежащие внутри контура круга, указывают на то, что материал может выдерживать такое напряженное состояние, а за пределами его контура — свидетельствуют о разрушении. Если для нескольких разных видов напряженного состояния опытным путем получить предельные круги напряжений и нанести их на одну диаграмму, то все это семейство предельных кругов напряжений Мора имеет общую огибающую, которая состоит из двух ветвей, располагающихся симметрично относительно оси абсцисс. Эта симметрия обусловлена тем, что при всяком нормальном напряжении равновероятны два противоположно направленных касательных напряжения.

На рис. 4.7 изображена огибающая, построенная к трем характерным кругам Мора: для одноосного растяжения, для одноосного сжатия и для неравномерного всестороннего сжатия. Предельный круг одноосного растяжения (1), соответствующий напряженному состоянию (σ1=σр; σ2—σ3=0), разместится слева от начала координат. Он пересечет ось σ в точках σр и 0. Предельный круг одноосного сжатия (II) таким же образом пересечет ось σ в точках 0 и σсж справа от начала координат. Предельный круг объемного сжатия (III) пересечет ось σ в точках σ1>0 и σ3>0.

Можно построить сколько угодно предельных кругов, соответствующих условиям объемного напряженного состояния. Огибающая к предельным кругам характеризует напряженное состояние породы в момент ее разрушения и носит название паспорта прочности. Очевидно, что если круг исследуемого напряженного состояния пересечет огибающую, то такая комбинация напряжений вызовет разрушение, если он располагается под огибающей, то состояние разрушения еще не достигнуто.