- •Конспект лекций

- •Волгоград 2014 р екомендуемая литература

- •Введение

- •Элементарный цикл производства

- •Условия эксплуатации и их влияние на конструкцию электронной аппаратуры Внешние факторы, влияющие на работоспособность эа

- •Климатические факторы

- •Механические факторы

- •Радиационные факторы

- •Объекты установки эа и их характеристики

- •Требования, предъявляемые к конструкции эа

- •Стадии разработки вт

- •Техническая документация

- •Единая система конструкторской документации

- •Схемная документация

- •Единая система технологической документации

- •Показатели конструкции эа

- •Конструкторская иерархия элементов, узлов и устройств эа

- •Элементная база эвм (0-й уровень проектирования) Основной модуль нулевого уровня - это микросхемы, сюда относят дискретные резисторы конденсаторы и т.П..

- •Модули первого уровня

- •Материалы для производства тэз

- •Зоны размеров пп

- •Понятие о поперечном изгибе

- •Расчет динамических механических нагрузок в конструкции

- •Виброустойчивость печатных плат

- •Постоянный ток в печатных проводниках

- •Переменный ток в печатных проводниках

- •Электрические соединения в эа

- •Электрически длинные линии передачи

- •Помехи по цепям питания

- •Тепловой режим рэа

- •Радиаторы

- •Компоновка тэз (размещение элементов на печатной плате)

- •Трассировка тэз

- •Модули второго уровня (блоки)

- •Модули третьего уровня (шкаф, стойка)

- •Основные параметры и характеристики надежности эвм и систем

Тепловой режим рэа

Настоящее и будущее микроэлектронной аппаратуры связано с использованием больших мощностей при сравнительно малых объемах. Это приводит к резкому увеличению плотности мощности рассеивания, а, следовательно, и плотности рассеиваемой теплоты. Если для ламповой и полупроводниковой аппаратуры значение плотности мощности рассеяния составляет 0,03-0,5 Вт/см2 то для современной аппаратуры оно равно 0,6 –6,0 Вт/см2 . Поэтому при конструировании микроэлектронной аппаратуры особое значение приобретает разработка методов отвода теплоты регулирования и контроля температуры.

Рис. 4.55 Температурное поле блока аппаратуры

Тепловой режим блока электронной вычислительной аппаратуры характеризуется совокупностью температур отдельных его точек - температурным полем (рис. 4.55). Если температура в любой из точек блока не выходит за допускаемые пределы, то такой тепловой режим называется нормальным.

Для описания всех трех видов теплообмена можно использовать следующее соотношение:

Ф=St

где Ф- тепловой поток, Вт; - коэффициент теплоотдачи Вт/(м2*К); S- площадь поверхности теплообмена , м2; t-перепад температур между двумя изотермическими поверхностями в теле или между двумя телами ,К.

Перенос теплоты от нагретого тела к холодному (или к окружающей среде) происходит за счет теплопроводности конвекции и теплового излучения.

Теплопроводность – процесс обмена тепловой энергией между находящимися в соприкосновении телами или частями тел обусловленный взаимодействием молекул и атомов этих тел.

Конвекция- перенос энергии микрочастицами газа или жидкости.

Перенос теплоты излучением происходит за счет превращения тепловой энергии в энергию излучения (лучистая энергия).

В реальных условиях теплообмен осуществляется одновременно двумя или тремя видами, что делает практически невозможным точный расчет температурного поля. Поэтому на практике расчет производиться, как правило , для одного наиболее эффективного вида теплообмена, не принимая во внимание все другие.

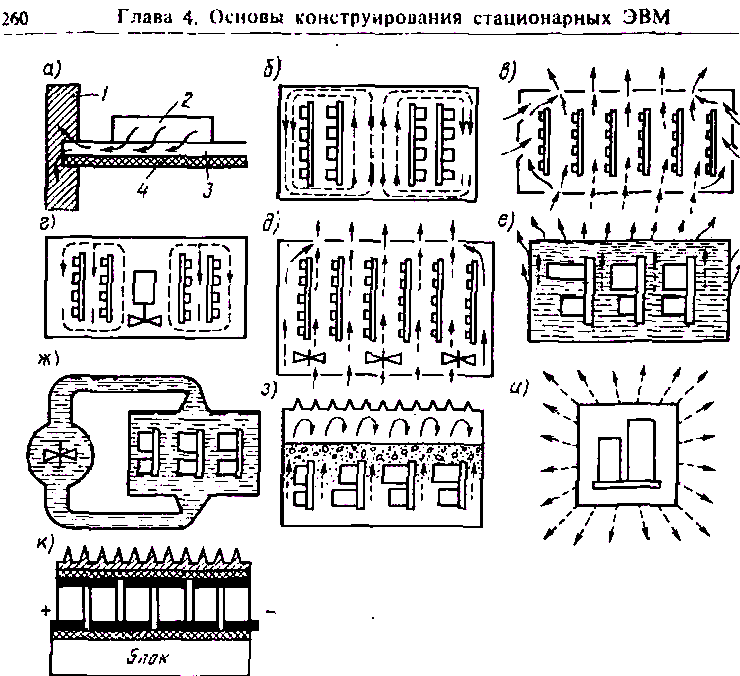

Техническая реализация системы охлаждения микроэлектронной вычислительной аппаратуры может быть осуществлена по одному из способов приведенных на рис. 4.56.

Способы охлаждения могут быть охарактеризованы коэффициентом теплоотдачи Вт/(м2*град), значения которого для различных систем охлаждения приведены в табл. 4.4.

Рис. 4.56. Способы охлаждения микроэлектронной аппаратуры:

а — охлаждение теплопроводностью;

б — естественное воздушное в герметизированном корпусе;

в—естественное в негерметизированном корпусе;

г, д — принудительное воздушное в герметизированном и негерметизированном корпусе;

е — естественное жидкостное;

ж — принудительное жидкостное;

з — испарительное;

и— излучением;

к— основанное на эффекте Пельтье;

/—стенка прибора;

2 — интегральная схема;

3 — теплоотвод;

4— печатная плата

Передача теплоты теплопроводностью. Процесс передачи теплоты теплопроводностью объясняется обменом кинетической энергией между молекулами вещества и диффузией электронов. Оба эти явления имеют место в тех случаях, когда температура вещества в различных точках различна

Таблица 4.4

Система охлаждения |

Коэффициент теплоотдачи К, Вт/(м2*°С)

|

Естественная, воздушная, излучением |

2-10 |

Принудительная воздушная |

10-150 |

Естественная жидкостная |

200-600 |

Принудительная жидкостная |

300-3000 |

Испарительная |

500-120000 |

или когда контактируют два тела с различной степенью нагрева.

Основной закон теплопроводности (закон Фурье), утверждает, что количество теплоты, проходящей через гомогенное поверхность в единицу времени, прямо пропорционально площади поперечного сечения, нормальной к потоку теплоты и температурному градиенту вдоль потока, аналитически выглядит следующим образом:

Ф=dQ/d=- S(dt/dx), (4.6)

де Ф —тепловой поток, Вт;

Q— количество теплоты, Дж;

- время , с;

S— площадь, м2;

t— температура. К;

- константа, характеризующая теплопроводность материала, Вт/(м*К);

х— линейная координата, м.

Для случая передачи теплоты через плоскую стенку толщиной b количество теплоты, передаваемой за единицу времени через участок стенки площадью S, на основании равно

Q=(/b)S(tст1-tст2)=SФ (4.7)

где tст1, tст2 -постоянные во времени температуры поверхностей стенки, К или °С.

Если сравнить уравнение (4.7) с уравнением закона Ома для электрических цепей, то нетрудно убедиться в их полной аналогии. Так, количество теплоты в единицу времени Q

соответствует значению тока /, температурный градиент—разности потенциалов U. Отношение b/(S) называют термическим или тепловым сопротивлением и обозначают через Rсw. Рис.(4.57, б):

Rс= b/(S)

Значение Rс соответствует сопротивлению R в уравнении кона Ома, а величина, обратная коэффициенту теплопроводности, т. е. удельное термическое сопротивление Е, — удельному сопротивлению в электротехнике:

1/= Rс (S/b).

Рассмотренная аналогия между протеканием теплового потока электрического тока не только позволяет отметить общность физических процессов, происходящих в телах, но и облегчает проведение расчета теплопроводности в сложных конструкциях. Это достигается моделированием тепловых цепей электрическими.

Естественное и воздушное принудительное охлаждение.

Принцип охлаждения естественной конвекцией основан на том, что слои воздуха (или другой среды), нагреваясь от выделяющего теплоту корпуса и обладая вследствие этого меньшей плотностью и большей кинетической энергией, перемещаются вверх и замещаются более холодными слоями. Чем больше объем замещаемого воздуха, тем лучше теплообмен. Эффективность теплообмена естественной конвекцией зависит от места расположения элементов в объеме машин. Так, при вертикальном расположении ячеек с микросхемами воздушному потоку ничего не препятствует, и теплые слои воздуха быстро заменяются холодными. При горизонтальном расположении плат ячеек смена слоев воздуха затруднена, вследствие чего нагрев элементов происходит в большей степени. В худшем положении будут элементы, находящиеся в верхней части корпуса машины, так как здесь замещения теплых слоев холодными практически не происходит и их охлаждение осуществляется только за счет теплоотдачи через холодную крышку.

В общем, виде для случая естественной конвекции тепловой поток может быть рассчитан по выражению

Ф = f (Nu, Cr, Рг, Re, Pe, Fo, Bi)St

где S— площадь поверхности аппарата, м2; t - разность температур, К; Nu, Gr, Рг, Re, Ре, Fo, Bi — соответственно критерии Нуссельта, Грасгофа, Прандтля, Рейнольдса, Пекле, Фурье и Био, определяемые по выражениям Nu=ak l/c ;

Gr= gl3t/2; Pг =G/c; Re = vl / ; Pe = vl /a; Fo = at /l2;Bi=akl/T

При этом ак —коэффициент теплообмена при конвекции газа (жидкости), Вт/(м2-К); L—длина, м;

c —коэффициент теплопроводности среды, Вт/(м • К);

g—ускорение центра масс, м/с2;

Р —коэффициент объемного расширения среды, 1/К;

—коэффициент кинематической вязкости, м2/с;

G— поток газа (жидкости) массовый, кг/с; объемный, м3/с;

—плотность газа (жидкости), кг/м3;

v—скорость движения газа (жидкости), участвующего в конвекционном обмене, м/с; а- коэффициент температуропроводности газа (жидкости), м2/с;

t— время, с;

T —коэффициент теплопроводности тела, Вт/(м•К).

Примечание. Физический смысл перечисленных выше критериев следующий: Nu характеризует соотношение интенсивности конвективного теплообмена и теплопроводности в простеночном слое газообразной или жидкой среды; Gr — соотношение подъемной и вязкой сил при свободной конвекции в потоке газа (жидкости); Рг — физические свойства среды; Re — соотношение сил инерции и трения в потоке теплоносителя; Ре — отношение конвективного и молекулярного переноса теплоты в потоке среды; Fo - cкорость изменения температурного поля тел во времени; Bi—связь между icm температур твердого тела и условиями теплообмена на его поверхности. Связь между критериями выражается степенным критериальным уравнением.

Nu=cCrmPrnRelPepF0qBiskдоп

где с, т, п, I, р, q, s - числовые безразмерные величины, соответствующие Определенному виду и режиму движения среды и некоторому диапазону изменения определяющих параметров; kдon - коэффициент, учитывающий влияние дополнительных факторов.

Термин критериальные уравнения означает, что на первом этапе рассчитывают значения критерияев. На основе критериев определяют методику расчетов (набор формул). Таких методик достаточно много и в этом направлении продолжаются исследования.