- •Тема 2. Модель называется статической, если среди параметров, участвующих в ее описании, нет временного параметра.

- •Тема 3. Методология структурного анализа и проектирования

- •Тема 4. Сети Петри

- •Тема 5. Детерминированные конечные автоматы

- •Тема 6. Вероятностные модели систем

- •Тема 7. Этапы машинного моделирования систем

- •7.1. Общий принцип машинного моделирования

- •7.2. В каких случаях можно использовать моделирование систем с помощью эвм?

- •7.3. Дайте определение понятия концептуальная модель

- •7.4. Перечислите основные этапы моделирования системы

- •7.5. Раскройте содержание первого этапа машинного моделирования – построения концептуальной модели м системы s и ее формализации

- •7.6. В чем суть перехода от описания к блочной модели машинного моделирования

- •7.8. В чем суть этапа «Обоснование критериев оценки эффективности системы»?

- •7.9. Что включает в себя технический отчет по этапу, составляемый в конце этапа построения концептуальной модели мк и ее формализации?

- •8.1 В чем суть этапа построение логической схемы модели?

- •8.2. В чем суть этапа получение математических соотношений.

- •8.3. Что включает в себя технический отчет по этапу, составляемый по завершению этапа машинной реализации модели?

- •9.2. Теория игр. Когда игра называется игрой с нулевой суммой?

- •9.3. Теория игр. Когда игра называется конечной?

- •9.4. Теория игр. Что представляет собой платежная матрица или матрица игры?

- •9.5. Теория игр. Как понять выражение « … мы имеем дело с игрой m X n»

- •9.6. Теория игр. Какая стратегия соответствует нижней цене игры?

- •9.7. Теория игр. Какая стратегия соответствует верхней цене игры?

Моделирование – это замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели путем проведения эксперимента с моделью.

Объект (лат. objectum – предмет) – все то, на что направлена человеческая деятельность. Технический объект – машина, механизм, технический комплекс, технологический процесс, а также любой их компонент, выделяемый в процессе моделирования путем деления структуры целостного объекта на отдельные блоки, части, элементы.

Гипотеза – определенные предсказания, предположения, основанные на небольшом количестве опытных данных, наблюдений, догадок. При формулировании и проверке правильности гипотез большое значение в качестве метода суждения имеет аналогия.

Аналогия – суждение о каком-либо частном сходстве двух объектов.

Эксперимент – процедура организации наблюдений каких-то явлений, которые осуществляют в условиях, близких к естественным, либо имитируют их. Различают пассивный эксперимент, когда исследователь наблюдает протекающий процесс, и активный, когда наблюдатель вмешивается и организует протекание процесса.

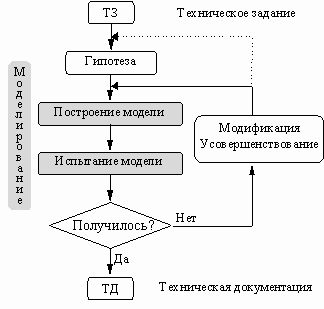

В общем процесс моделирования представлен следующим образом: используя априорные (ранее известные) данные об объекте, выдвигается гипотеза, по которой на основе аналогии строится наглядная упрощенная логическая схема (модель) и с ней проводится эксперимент для изучения свойств объекта.

Модель (лат. modulus – мера) – объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала.

Физико-математическая модель

Экономико-математическая модель

Процесс моделирования носит итерационный характер, потому что если результаты моделирования по каким-либо причинам не удовлетворяют исследователя, то процесс моделирования начинается с возврата на предыдущие стадии.

Моделирование базируется на математической теории подобия, согласно которой абсолютное подобие может иметь место лишь при замене одного объекта другим точно таким же. Основная цель моделирования – модель достаточно хорошо должна отображать функционирование моделируемой системы.

Аксиомы: 1) Модель не существует сама по себе, а выступает в тандеме с некоторым материальным объектом, который она представляет. 2) Для естественных материальных объектов модель вторична, т.к. появляется вследствие изуения и описания этого объекта. 3) Модель всегда проще объекта, и отражает лишь некоторые из его свойств, а не представляет весь объект. 4) Модель должна быть подобна тому объекту, который она замещает, то есть выступать в определенном смысле его копией, аналогом. 5) Построение модели не самоцель.

Адекватность означает насколько точно с точки зрения целей моделирования, полученные на основе испытания построенной модели результаты отражают истинное состояние оригинала.

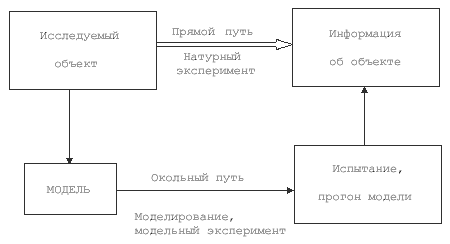

"Великая сила моделирования": сложный, длительный, дорогой (а иногда и просто невозможный) физический эксперимент с реальным объектом заменяется более простым, быстрым и дешевым экспериментом с его моделью.

Платой за простоту, скорость и дешевизну модельного эксперимента является некоторая потеря точности и надежности получаемых результатов.

Есть 2 способа получения информации об объекте: 1) прямой путь (натурный эксперимент) 2) окольный путь (модельный эксперимент)

Два альтернативных подхода к моделированию: детерминистский (классический, Ньютоновский) и системный.

В первом случае объект рассматривается как черный ящик. Его работа (поведение) описывается некоторой функцией и сопровождается определенным набором параметров. Предполагается, что внешняя среда ("окружение") не оказывает влияния на работу объекта. Главное достоинство этого подхода - простота исследования объекта - нередко вступает в противоречие с точностью и надежностью получаемых результатов.

Системный подход рассматривает объект не как черный ящик, а как сложно организованную систему, состоящую из множества взаимодействующих элементов. Кроме того, системный подход предполагает, что "окружение" оказывает влияние на поведение объекта, и этим влиянием пренебрегать нельзя. любой элемент можно в свою очередь раздробить на более мелкие части и повторно применить к ним системный подход. Таким образом, можно говорить о структурной декомпозиции объекта и его иерархической организации. Достоинства – универсальность, он применим как для сложных, так и для простых объектов, может работать на любом иерархическом уровне.

Система – это совокупность связанных элементов, объединенных в одно целое для достижения определенной цели. Компоненты системы – составные части системы, которые могут иметь сложную структуру будучи ее подсистемами. Элементы систем – неделимые элементарные составные части системы.

Чтобы разобраться в системе надо описать систему, зафиксировать ее свойства, поведение, структуру и параметры, то есть построить одну или несколько моделей. Для этого надо ответить на три вопроса: 1) Что она делает 2) Как она устроена 3) Каково ее качество

Структура системы - это фиксированная совокупность элементов, составляющих систему, и связей между ними.

Параметры системы - это величины характеризующие качество, свойства или режимы работы объекта. Различают выходные, внутренние и внешние параметры.

По выходным параметрам системы можно судить о правильности функционирования системы и ее качестве. Их принято представлять вектором: Y = (y1,y2,...,yn)

Внутренние параметры - это параметры структурных (внутренних) элементов системы: X = (x1,x2,...,xn).

Внешние параметры - это параметры внешней среды, оказывающие влияние (обычно отрицательное) на функционирование системы. Q = (q1,q2,...,qn).

Функция системы - это формализованное или содержательное (словесное) описание принципа работы (функционирования) системы. Функцию системы желательно представить в аналитической форме, используя тот или иной математический аппарат, например функциональный анализ, теорию очередей, Марковские модели, исследование операций, математическую логику и т.п.

Задача анализа объекта: отыскать функцию объекта и его структуру, измерить параметры объекта.

Задача синтеза объекта: нужно создать, спроектировать объект, поскольку он отсутствует.

Этапы процедуры синтеза объекта: выявить функцию системы (абстрактный синтез), разработать структуру системы (структурный синтез) и определить параметры системы так, чтобы получить желаемое качество проекта (параметрический синтез).

Модель: Цель функционирования определяется степенью целенаправленности поведения модели М. Модели могут быть разделены на одноцелевые, предназначенные для решения одной задачи, и многоцелевые, позволяющие разрешить или рассмотреть ряд сторон функционирования реального объекта.

Модель: Сложность оценивается по общему числу элементов в системе и связей между ними. В качестве элементов можно выделить уровни иерархии, отдельные функциональные подсистемы в модели М, входы и выходы и т.д.

Модель: Целостность указывает на то, что создаваемая модель М является одной целостной системой S(M), включает в себя большое количество составных частей (элементов), находящихся в сложной взаимосвязи друг с другом.

Модель: Неопределенность проявляется в системе: по состоянию системы, возможности достижения поставленной цели, методам решения задач, достоверности исходной информации и т.д. Основной характеристикой неопределенности служит мера информации – энтропия, позволяющая в ряде случаев оценить количество управляющей информации, необходимой для достижения заданного состояния системы.

Модель: Поведение системы позволяет оценить эффективность достижения системой поставленной цели. Поведение системы S позволяет применительно к модели М оценить эффективность построенной модели, а также точность и достоверность полученных при этом результатов.

Модель: Адаптивность – способность приспособиться к различным внешним возмущающим факторам в широком диапазоне изменения воздействий внешней среды, а также изучение поведения модели в изменяющихся условиях, близких к реальным.

Модель: Организационная структура системы моделирования как комплекс технических средств, информационного, математического и программного обеспечения системы моделирования позволяет оптимизировать время моделирования и точность получаемых результатов.

Модель: Управляемость модели со стороны экспериментаторов для получения возможности рассмотрения протекания процесса в различных условиях, имитирующих реальные. Наличие многих управляемых параметров и переменных модели в реализованной системе моделирования дает возможность поставить широкий эксперимент и получить обширный спектр результатов.

Модель: Возможность развития модели позволяет создавать мощные системы моделирования для исследования многих сторон функционирования реального объекта.

Цели и проблемы: любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит перед ней исследователь, поэтому одна из основных проблем при моделировании – это проблема целевого назначения. Если цель моделирования и функционирования системы ясна, то возникает следующая проблема: построение модели М. Если модель М построена, то следующей проблемой можно считать проблему работы с ней, т.е. реализацию модели.

Тема 2. Модель называется статической, если среди параметров, участвующих в ее описании, нет временного параметра.

Модель динамическая, если среди ее параметров есть временной параметр, т.е. она отображает систему (процессы в системе) во времени.

Модель дискретная, если она описывает поведение системы только в дискретные моменты времени.

Модель непрерывная, если она описывает поведение системы для всех моментов времени из некоторого промежутка времени.

Модель детерминированная, если каждому входному набору параметров соответствует вполне определенный и однозначно определяемый набор выходных параметров.

Мысленное моделирование часто является единственным способом моделирования объектов, которые либо практически нереализуемы в заданном интервале времени, либо существуют вне условий, возможных для их физического создания. Мысленное моделирование может быть реализовано с помощью наглядного, символического и математического моделирования.

При наглядном моделировании на базе представлений человека о реальных объектах создаются различные наглядные модели, отображающие явления и процессы, протекающие в объекте.

В основу гипотетического моделирования исследователем закладывается некоторая гипотеза о закономерностях протекания процесса в реальном объекте, которая отражает уровень знаний исследователя об объекте и базируется на причинно-следственных связях между входом и выходом изучаемого объекта. Гипотетическое моделирование используется, когда знаний об объекте недостаточно для построения формальных моделей.

Аналоговое моделирование основывается на применении аналогий различных уровней. Наивысшим уровнем является полная аналогия, имеющая место только для достаточно простых объектов. С усложнением объекта используют аналогии последующих уровней, когда аналоговая модель отображает несколько либо только одну сторону функционирования объекта.

Мысленный макет или макетирование может применяться в случаях, когда протекающие в реальном объекте процессы не поддаются физическому моделированию, либо может предшествовать проведению других видов моделирования.

Символическое моделирование представляет собой искусственный процесс создания логического объекта, который замещает реальный и выражает основные свойства его отношений с помощью определенной системы знаков, отображающих набор понятий, (знаковое моделирование) и символов из специального словаря, очищенного от неоднозначности (языковое моделирование).

Математическое моделирование – процесс установления соответствия данному реальному объекту некоторой математической модели и исследование этой модели для получения характеристик объекта.

Математическое моделирование делится на аналитическое, имитационное и комбинированное.

При аналитическом моделировании свойства, процессы объекта описываются в виде функциональных соотношений (алгебраических, интегродифференциальных, конечно-разностных и т.п.) или логических условий, которые решаются либо в общем виде, либо при конкретных начальных данных (численными методами на ЭВМ), либо качественно (например, оценка устойчивости решения).

При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм воспроизводит процесс функционирования системы S во времени, причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени, что позволяет по исходным данным получить сведения о состояниях процесса в определенные моменты времени, дающие возможность оценить характеристики системы S.

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование при анализе и синтезе систем позволяет объединить достоинства аналитического и имитационного моделирования.

При реальном моделировании исследуются различные характеристики на реальном объекте целиком либо на его части (При натурном моделировании исследования проводят на реальном объекте с последующей обработкой результатов эксперимента на основе теории подобия).

При физическом моделировании исследования проводятся на установках, которые сохраняют природу явлений и обладают физическим подобием. Физическое моделирование может протекать в реальном и нереальном (псевдореальном) масштабах времени, а также может просматриваться без учета времени.

Кибернетическое моделирование – моделирование, в котором отсутствует непосредственное подобие физических процессов, происходящих в моделях, реальным процессам.

Границы между моделями различного типа или же отнесение модели к тому или иному типу часто весьма условны. Можно говорить о различных режимах использования моделей - имитационном, стохастическом и т.д.