- •1) Понятие о лесе, основные компоненты леса, морфология леса

- •2 Лесопожарное районирование и противопожарное обустройство территории

- •3) Роль света в жизни леса, отношение древесных пород к свету.

- •4. Диагностика послепожарного состояния лесов

- •5) Отношение древесных пород к влаге, источники увлажнения лесных фитоценозов.

- •6. Лесонарушения и ответственность за лесонарушения

- •7) Биотические факторы в жизни леса (зоогенные, фитогенные)

- •8) Антропогенные факторы и их воздействие на лесные экосистемы

- •9) Геоботанические подзоны на территории Беларуси, принципы их выделения, лесная растительность Беларуси

- •10) Биогеоценотическая типология в.Н. Сукачева

- •13) Виды естественного возобновления, недостатки и преимущества семенного и вегетативного возобновления леса.

- •14) Дифференциация деревьев в лесу и естественное изреживание, его причины, классификация деревьев в насаждении.

- •15 Развитие лесной сертификации в Республике Беларусь.

- •16) Виды рубок промежуточного пользования, объекты проведения

- •17) Отличительные особенности сплошных рубок, цели и задачи их проведения

- •18) Организационно-технические элементы, объекты проведения, лесоводственные требования при сплошных рубках (ср)

- •19) Виды и особенности постепенных рубок главного пользования (равномерно-постепенные, длительно-постепенные), полосно-постепенные рубки главного пользования

- •20) Отэ, объекты проведения и лесоводственные требования при постепенных рубках

- •21 Виды выборочных рубок главного пользования, их отличительные особенности

- •22 Лесная политика рб

- •23) Меры содействия естественному возобновлению

- •24) Способы очистки лесосек

- •25) Виды рубок ухода за лесом, цели, методы, способы и нормативы

- •26) Рубки леса, применяемые в рекреационных лесах, их цели и задачи

- •27) Нормативно-технические акты, регламентирующие проведение рубок леса в Беларуси

- •28) Прочие рубки леса, виды, цели и объекты проведения

- •29. Санитарные рубки леса, виды, цели, задачи и нормативы

- •30. Технические средства и способы ликвидации лесных пожаров

- •31 Охрана труда и тб при лесохозяйственных работах

- •32. Биология и экология плодоношения деревьев и кустарников, семенные годы.

- •33. Лесосеменные плантации, способы их закладки и создания, постоянные и временные лесосеменные участки

- •34. Способы хранения семян, оценка качества семян по внешним признакам и методом проращивания.

- •35. Принципы организации и первичного освоения лесного питомника, расчет площади питомника.

- •36 Особенности выращивания сеянцев сосны, ели и лиственницы в открытом грунте

- •37. Предпосевная обработка почвы, виды, способы и схемы посевов.

- •1 Пара – грядковый и безгрядковый посев.

- •2 Пара – посев в разброс и бороздчатый

- •3 Пара - узкострочный и широкострочный посев.

- •4 Пара – рядовой и ленточный посев.

- •38. Виды школ первого порядка, школы второго и третьего порядка.

- •39. Особенности выращивания сеянцев сосны, ели и лиственницы в открытом грунте

- •40. Лесокультурный фонд, его структура и очередность освоения.

- •41. Виды и категории площадей, виды лесных культур, методы и способы производства лесных культур.

- •42 Основными методами создания лесных культур является посадка и посев леса.

- •43. Густота лесных культур, классификация лесных культур по густоте.

- •44 Системы лесных культур. Основные агротехнические мероприятия при создании и выращивании лесных культур.

- •45. Сплошные лесные культуры

- •46. Подпологовые лесные культуры

- •47. Частичные л.К

- •48. Агротехнический уход за лесными культурами

- •49) Оценка качества лесных культур

- •50. Назначение лесных культур в рекреационных лесах, виды рекультивации и типы лесных культур.

- •51. Ветровая и водная эрозия почв, комплекс мероприятий по борьбе с неблагоприятными погодными явлениями.

- •52. Конструкция лесных полос и их роль, защитные лесные полосы вдоль железных и автомобильных дорог.

- •53) Охрана труда и техника безопасности на лесокультурных работах.

- •54 Таксация делового коротья и дров

- •55 Средний диаметр насаждений

- •56 Стандартная таблица сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0 и ее практическое применение

- •57 Происхождение насаждений

- •58 Выборочные методы таксации и товаризации леса

- •59 Методы инвентаризации лесного фонда

- •60 Отвод лесосек, таксация лесосек перечислительным способом, точность таксации лесосек.

- •61Совремённые таблицы объёмов стволов

- •62 Текущий и средний прирост, упрощенные методы определения текущего прироста

- •63 Зависимость прироста от таксационных показателей

- •64 Группы лесов и категории защитности, их выделение при лесоустройстве

- •65 Особенности проектирования хозяйственных мероприятий в различных группах и категориях защитности лесов

- •66 Понятие количественной и технической спелостей леса, взаимосвязь возраста рубки с оборотом рубки

- •67 Методы проведения непрерывного лесоустройства.

- •68 Методы расчета и принятия размера главного пользования лесом.

- •69. Методы расчета и принятия размера промежуточного пользования лесом

- •71. Закономерности строения древостоев по толщине. Естественные ступени толщины, ранги и редукционные числа.

- •73 Учет заготовленной лесопродукции: долготья и коротья. (Таксация бревен и дров)

- •74 Товарные таблицы и таблицы динамики товарности

- •75 Мерные вилки и высотомеры

- •76 Система лесопатологического надзора за появлением и распространением вредителей и болезней леса в рб, виды и задачи надзора

- •2.Специальный надзор:

- •77 Общая характеристика и классификация методов защиты лесных насаждений от вредителей и болезней

- •79 Микробиологические методы защиты нас-й от вредит. И болезней

- •80.Физико-механический метод

- •81 Химический метод

- •82 Вредители питомников и лесных культур

- •84 Стволовые вредители

- •85 Общая характеристика наиболее распространенных хвоегрызущих и листогрызущих вредителей и меры борьбы с ними.

- •86. Основные средства: сущность, состав, классификация и структура основных средств; основные показатели использования основных средств

- •87. Оборотные средства предприятия лесного комплекса: состав, структура, кругооборот оборотных средств; показатели использования оборотных средств

- •88. Понятие и состав трудовых ресурсов; состав и структура кадров предприятия, механизм управления предприятием

- •89. Себестоимость: сущность, виды; классификация издержек; прибыль и рентабельность; факторы и пути снижения себестоимости и повышения рентабельности продукции

- •90. Сущность, критерии и показатели экономической и социальной эффективности производства; общая и сравнительная экономическая эффективность

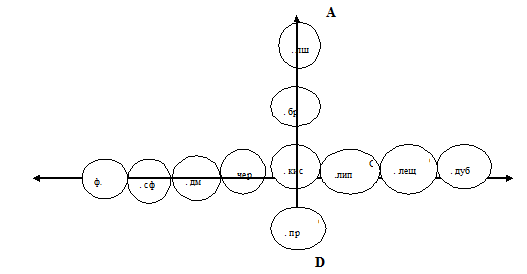

10) Биогеоценотическая типология в.Н. Сукачева

Типология Сукачева

разрабатывалась на основе изучения

равнинных таежных девственных лесов

СССР. Под типом

леса Сукачев

понимал «объедин-е участков леса (т.е.

отдельных лесных биогеоценозов),

однородных по составу древесных пород,

по другим ярусам растительности и фауны,

по микробному населению, по климатическим,

почвенно-грунтовым и гидрологическим

условиям, по взаимоотн-ям между растениями

и средой, по внутрибиогеоценотическому

и межбиогеоценотическому обмену

веществом и энергией, по восстановительным

процессам и направлению смен в них. Эта

однородность свойств компонентов

биогеоценозов и свойств биогеоценозов

в целом, объединяемых в один тип, требует

при одинаковых экономических условиях

применения и однородных лесохозяйственных

мероприятий». Тип леса по ГОСТу: «участок

леса или их совокупность, характеризующиеся

общим типом лесорастительных условий,

одинаковым составом древесных пород,

количеством ярусов, аналогичной фауной,

требующие одних и тех же лесохозяйственных

мероприятий при равных экономических

условиях». При выделении типов леса в

натуре и установлении границ биогеоценозов

необходим анализ

рельефа,

затем в условиях однородного рельефа

– однородность

почвы и растительного покрова.

Тип леса

Сукачев определял по совокупности

признаков, называл по

господствующей древесной породе,

растениям-индикаторам,

преобл-му виду напочв. покрова и

устанавливал только для

покрытых лесом земель.

В связи с этим каждому типу леса было

дано двойное название: первое – по

основной, преобладающей породе, второе

– по наиболее типичным представителям

для данных условий местопроизрастания

древесных и травянистых растений (2

ярусу, подл. или ЖНП). Для выражения связи

типов леса с комплексом лесорастительных

условий Сукачев составил, применительно

к лесам европейской части СССР,

эколого-фитоценоти-ческие

ряды типов еловых и сосновых лесов

и объединил

отдельные из них, сходные между собой,

в группы

типов.  Центр

- сосняк кисличник или ельник кисличник.

Выше в ряду А последовательно располагаются

типы: сосняк (ельник)-брусничник и

сосняк-беломошник, или сосняк лишайниковый.

ряд характеризуется постепенным

повышением сухости и снижением плодородия

почв. По горизонтали ряд В, характеризующийся

понижением рельефа, ухудшением аэрации

в связи с постепенным заболачиванием.

Здесь расположены типы: сосняк

(ельник)-черничник, сосняк (ельник)-долгомошник,

сосняк (ельник) сфагновый и наконец

сфагновое болото с сосной. Типы

леса сосняк (ельник)-кисличник, сосняк

(ельник) брусничник и сосняк (ельник)

черничник объединены в

группы сосняков (ельников) зеленомошников.

ряд С, характеризующийся постепенным

повышением плодородия и нормальным

увлажнением почв. Здесь последовательно

расположены типы леса: сосняк

(ельник) липовый, сосняк лещинный и

сосняк (ельник) дубовый, составляющие

группы

сложных сосняков (ельников).

Ряд Д, расположенный вниз от центра,

характеризуется постепенным нарастанием

проточного увлажнения. Здесь размещены

травяные сосняки и приручейные ельники.

В схеме еловых лесов имеется дополнительный

ряд Е, характеризующийся постепенными

переходами от застойного увлажнения к

проточному. Здесь расположены

осоко-сфагновые и сфагново-травяные

типы ельников.

Центр

- сосняк кисличник или ельник кисличник.

Выше в ряду А последовательно располагаются

типы: сосняк (ельник)-брусничник и

сосняк-беломошник, или сосняк лишайниковый.

ряд характеризуется постепенным

повышением сухости и снижением плодородия

почв. По горизонтали ряд В, характеризующийся

понижением рельефа, ухудшением аэрации

в связи с постепенным заболачиванием.

Здесь расположены типы: сосняк

(ельник)-черничник, сосняк (ельник)-долгомошник,

сосняк (ельник) сфагновый и наконец

сфагновое болото с сосной. Типы

леса сосняк (ельник)-кисличник, сосняк

(ельник) брусничник и сосняк (ельник)

черничник объединены в

группы сосняков (ельников) зеленомошников.

ряд С, характеризующийся постепенным

повышением плодородия и нормальным

увлажнением почв. Здесь последовательно

расположены типы леса: сосняк

(ельник) липовый, сосняк лещинный и

сосняк (ельник) дубовый, составляющие

группы

сложных сосняков (ельников).

Ряд Д, расположенный вниз от центра,

характеризуется постепенным нарастанием

проточного увлажнения. Здесь размещены

травяные сосняки и приручейные ельники.

В схеме еловых лесов имеется дополнительный

ряд Е, характеризующийся постепенными

переходами от застойного увлажнения к

проточному. Здесь расположены

осоко-сфагновые и сфагново-травяные

типы ельников.

11) Типология П.С. Погребняка - Д.В. Воробьёва как основа для определения лесорастительных условий. Типологическая классификация П.С. Погребняка для покрытых и не покрытых лесом земель разработана с учетом плодородия и влажности почвы. Все разнообразие выделенных типов леса П. С. Погребняк разместил в эдафической сетке

|

А Боры |

В субори |

С сложные субори |

Д дубравы |

|

трофотопы |

|||||

0Очень сухая |

гигротопы |

|

|

|

|

1сухая |

А1 сухой бор |

|

|

|

|

2свежая |

|

|

|

|

|

3влажная |

|

|

|

Д3 влажная дубрава |

|

4сырая |

|

|

|

|

|

5Мокрая (болота) |

|

|

|

|

|

В ее основе заложены две классификационные ординаты: плодор-е почвы и увл-я. По плод-ю почвы выделены четыре категории: А - крайне бедные, В – относ-но бедные, С – относ-но богатые и Д – богатые. Члены трофогенного ряда (А, В, С, D) называются трофотопами. В пределах трофотопов (по влажности) выделяются участки гигрогенного ряда — гигротопы (0 – очень сухие, 1 – сухие, 2 – свежие, 3 – влажные, 4 – сырые, 5 – мокрые (болота). Расположив почвы по богатству по вертикали и по влажности по горизонтали, П.С. Погребняк построил своеобразную типологическую схему, назвав ее эдафической (почвенной) сеткой. Участки леса или другой территории с одинаково плодородными почвами он назвал трофотопами; участки леса или другой территории, не покрытой лесом, с одинаковой влажностью – гигротопами; точку пересечения трофотопа и гигротопом – эдатопом. Каждому эдатопу он дал условное буквенно-цифровое обозначение: В2 — свежая суборь, Сз — влажная сложная суборь и т.п. В ряде случаев сетка дает некие эталоны почвенных условий произрастания. По этой классификации, в один и тот же тип леса войдут участки, покрытые и не покрытые лесом. Но лес без деревьев – не лес, поэтому неправомерно называть типом леса участок, лишенный древесной растительности. Кроме того, в один и тот же тип леса включаются и древостои независимо от их происхождения, например семенные и порослевые дубравы. Трофность, понимаемая П.С. Погребняком как химическое плодородие, практически не улавливается сеткой. Понятие бор и болото, совмещаемые в сетке, несовместимы в действительности, они противоположны по своей природе. Таким образом, рассмотренная классификация является в большей степени классификацией типов условий местопроизрастания, нежели типов леса. Под типом лесорастительных условий П. С. Погребняк понимал «участки территории, имеющие однородный лесорастительный эффект, т. е. однородный комплекс действующих на растительность природных факторов (климатических, гидрологических) ». По ГОСТу ТЛУ - «совокупность однородных лесорастительных условий на покрытых и не покрытых лесом участках». Д.В. Воробьев развивает идеи этой же школы, расширяя и детализируя отдельные положения. Он выделяет три типологические единицы: - тип участка лесной площади или тип лесного участка, равнозначный эдатопу эдафической сетки; - тип леса, представляющий климатическую форму типа лесного участка; - тип древостоя.

В качестве индикаторов, характеризующих богатство и влажность местообитаний и таким образом определяющих тип леса, Д.В. Воробьев, напротив, приводит огромное количество видов, около 1000. Д.В. Воробьев внес ценный вклад в типологическое изучение лесов СССР. Им сделана попытка построения всеобщей классификации типов леса на основе наложения классификации климатов на географические координаты и лесоводственно-типологического районирования территории, а также разработки лесотипологических методов прогноза.

12) Особенности белорусского лесотипологического направления (И.Д. Юркевич, В.С. Гельтман) В Беларуси большой вклад в развитие учения о типах леса внесли академик И.Д. Юркевич и профессор B.C. Гельтман. И.Д. Юркевич первым в бывшем СССР разработал региональную (для условий Беларуси) лесотипологическую классификацию. Развивая взгляды Морозова и Сукачева, в основу выделения типов леса Юркевич и Гельтман положили почвенно-гидрологические принципы, древостой и его продуктивность, а в качестве индикаторов использовали кустарники, травы и лишайники. Они разделили типы леса на ассоциации. Ассоциации являются типами фитоценозов и отличаются примесью к основному ярусу древесных пород, сочетанием или обилием растений подроста, подлеска или напочвенного покрова, присущих данному типу леса.

Гельтман выделяет следующие лесные ассоциации, которые могут составлять тип леса: 1) возрастные; 2) эдафически сопряженные; 3) фитоценотически замещающие; 4) радиационно-экологические; 5) дигрессивно-демутационные.

В разных климатических зонах можно выделить климатически замещающие типы леса и ассоциации. Примером возрастных ассоциаций в сосняке - черничнике могут быть мшисто-черничная и можжевелово-черничная ассоциация. Первая характерна для молодых и средневозрастных насаждений, вторая – для приспевающих и спелых. Сосняк орляково-брусничный является ассоциацией, отражающей некоторое повышение плодородия почвы в сосняке-брусничнике. Изменения климатических условий на территории Беларуси вынуждают выделять на севере, например, дубравы елово-кисличные, а на юге – грабово-кисличные. Характерным примером дигрессивно-демутационной ассоциации сосняка брусничного после изреживания может быть сосняк вейниково-брусничный. Разная степень смешения сходных по биологическим свойствам древесных пород (например, сосна и береза, дуб и ясень) может служить основанием для выделения фитоценотически замещающих ассоциаций.

Основанием для выделения ассоциации является также наличие подлеска сомкнутостью не менее 0,3 при средней высоте не менее 1,5 м и общем количестве основного вида не менее 5000 шт/га. Ассоциации по живому напочвенному покрову выделяются в том случае, если примесь к основному (доминирующему) виду составляет не менее 20 % общего покрытия. При этом общее покрытие должно быть более 10 %, а примесь (содоминант) не менее 5 %. В отдельных случаях признаком для выделения ассоциаций могут служить стойкие изменения эдатопа, в том числе антропогенного характера: степень окультуренности, мелиорация.

В типологии Беларуси И.Д. Юркевич и его ученики выделили несколько новых типов леса (ельник крапивный, папоротниковый; дубрава папоротниковая, сосняк орляковый и др.), а также сосняк вересково-брусничный и ельник чернично-кисличный отнесли к ассоциациям. В соответствии с классификацией И.Д. Юркевича и B.C. Гельтмана в Беларуси выделены следующие типы лесов: Сосняки - лишайниковый, вересковый, брусничный, мшистый, орляковый, кисличный, приручейно-травяной, черничный, долгомошный, багульниковый, сфагновый, осоково-сфагновый, осоковый. Ельники - брусничный, мшистый, орляковый, кисличный, снытевый, крапивный, папоротниковый, приручейно-травяной, черничный, долгомошный, осоково-сфагновый, осоковый. Дубравы — орляковая, кисличная, снытевая, крапивная, папоротниковая, злаковая, пойменная, черничная.

За типами леса идут группы типов леса - лесные формации. Лесная формация - это объединение типов леса по признаку доминирования одной или нескольких пород. Все формации делятся на коренные (сосновые, еловые, дубовые, ясеневые, черноольховые и пушистоберезовые) и производные (повислоберезовые, осиновые, сероольховые и др.).

Сосновые леса могут быть чистыми по составу и тогда их называют борами, а также с примесью ели или дуба (субори). Наиболее бедные песчаные почвы на повышенных участках занимают сосняки лишайниковые, или беломошники. Это низкобонитетные насаждения (IV или V бонитета) иногда с примесью березы бородавчатой (повислой). Сосняки мшистые и вересковые - это самые распространенные типы сосновых лесов, занимающие соответственно 30 и 27% их площади. Сосняки черничные занимают более пониженные, влажные места с дерново-подзолистыми песчаными и супесчаными почвами, охватывающие около 11% площади сосновых лесов Беларуси. При дальнейшем понижении рельефа сосняк черничный сменяется сосняком долгомошнымНаиболее распространенными в Беларуси являются дубравы кисличная (25%), орляковая (21%) и черничная (18%). Дубрава кисличная занимает относительно ровные места с богатыми свежими суглинистыми и супесчаными почвами, подстилаемыми суглинками и глинами. Снытевая дубрава занимает более пониженные почвы примерно такого же механического состава. Оба типа - и кисличный, и снытевый способствуют формированию древостоев дуба I и Iа бонитета. В классификации Юркевича отражено: место положения, почвенно-грунтовые условия, состав древостоя, класс бонитета, ТЛУ и тип леса, описание подлеска и напочвенного покрова.