- •1) Понятие о лесе, основные компоненты леса, морфология леса

- •2 Лесопожарное районирование и противопожарное обустройство территории

- •3) Роль света в жизни леса, отношение древесных пород к свету.

- •4. Диагностика послепожарного состояния лесов

- •5) Отношение древесных пород к влаге, источники увлажнения лесных фитоценозов.

- •6. Лесонарушения и ответственность за лесонарушения

- •7) Биотические факторы в жизни леса (зоогенные, фитогенные)

- •8) Антропогенные факторы и их воздействие на лесные экосистемы

- •9) Геоботанические подзоны на территории Беларуси, принципы их выделения, лесная растительность Беларуси

- •10) Биогеоценотическая типология в.Н. Сукачева

- •13) Виды естественного возобновления, недостатки и преимущества семенного и вегетативного возобновления леса.

- •14) Дифференциация деревьев в лесу и естественное изреживание, его причины, классификация деревьев в насаждении.

- •15 Развитие лесной сертификации в Республике Беларусь.

- •16) Виды рубок промежуточного пользования, объекты проведения

- •17) Отличительные особенности сплошных рубок, цели и задачи их проведения

- •18) Организационно-технические элементы, объекты проведения, лесоводственные требования при сплошных рубках (ср)

- •19) Виды и особенности постепенных рубок главного пользования (равномерно-постепенные, длительно-постепенные), полосно-постепенные рубки главного пользования

- •20) Отэ, объекты проведения и лесоводственные требования при постепенных рубках

- •21 Виды выборочных рубок главного пользования, их отличительные особенности

- •22 Лесная политика рб

- •23) Меры содействия естественному возобновлению

- •24) Способы очистки лесосек

- •25) Виды рубок ухода за лесом, цели, методы, способы и нормативы

- •26) Рубки леса, применяемые в рекреационных лесах, их цели и задачи

- •27) Нормативно-технические акты, регламентирующие проведение рубок леса в Беларуси

- •28) Прочие рубки леса, виды, цели и объекты проведения

- •29. Санитарные рубки леса, виды, цели, задачи и нормативы

- •30. Технические средства и способы ликвидации лесных пожаров

- •31 Охрана труда и тб при лесохозяйственных работах

- •32. Биология и экология плодоношения деревьев и кустарников, семенные годы.

- •33. Лесосеменные плантации, способы их закладки и создания, постоянные и временные лесосеменные участки

- •34. Способы хранения семян, оценка качества семян по внешним признакам и методом проращивания.

- •35. Принципы организации и первичного освоения лесного питомника, расчет площади питомника.

- •36 Особенности выращивания сеянцев сосны, ели и лиственницы в открытом грунте

- •37. Предпосевная обработка почвы, виды, способы и схемы посевов.

- •1 Пара – грядковый и безгрядковый посев.

- •2 Пара – посев в разброс и бороздчатый

- •3 Пара - узкострочный и широкострочный посев.

- •4 Пара – рядовой и ленточный посев.

- •38. Виды школ первого порядка, школы второго и третьего порядка.

- •39. Особенности выращивания сеянцев сосны, ели и лиственницы в открытом грунте

- •40. Лесокультурный фонд, его структура и очередность освоения.

- •41. Виды и категории площадей, виды лесных культур, методы и способы производства лесных культур.

- •42 Основными методами создания лесных культур является посадка и посев леса.

- •43. Густота лесных культур, классификация лесных культур по густоте.

- •44 Системы лесных культур. Основные агротехнические мероприятия при создании и выращивании лесных культур.

- •45. Сплошные лесные культуры

- •46. Подпологовые лесные культуры

- •47. Частичные л.К

- •48. Агротехнический уход за лесными культурами

- •49) Оценка качества лесных культур

- •50. Назначение лесных культур в рекреационных лесах, виды рекультивации и типы лесных культур.

- •51. Ветровая и водная эрозия почв, комплекс мероприятий по борьбе с неблагоприятными погодными явлениями.

- •52. Конструкция лесных полос и их роль, защитные лесные полосы вдоль железных и автомобильных дорог.

- •53) Охрана труда и техника безопасности на лесокультурных работах.

- •54 Таксация делового коротья и дров

- •55 Средний диаметр насаждений

- •56 Стандартная таблица сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0 и ее практическое применение

- •57 Происхождение насаждений

- •58 Выборочные методы таксации и товаризации леса

- •59 Методы инвентаризации лесного фонда

- •60 Отвод лесосек, таксация лесосек перечислительным способом, точность таксации лесосек.

- •61Совремённые таблицы объёмов стволов

- •62 Текущий и средний прирост, упрощенные методы определения текущего прироста

- •63 Зависимость прироста от таксационных показателей

- •64 Группы лесов и категории защитности, их выделение при лесоустройстве

- •65 Особенности проектирования хозяйственных мероприятий в различных группах и категориях защитности лесов

- •66 Понятие количественной и технической спелостей леса, взаимосвязь возраста рубки с оборотом рубки

- •67 Методы проведения непрерывного лесоустройства.

- •68 Методы расчета и принятия размера главного пользования лесом.

- •69. Методы расчета и принятия размера промежуточного пользования лесом

- •71. Закономерности строения древостоев по толщине. Естественные ступени толщины, ранги и редукционные числа.

- •73 Учет заготовленной лесопродукции: долготья и коротья. (Таксация бревен и дров)

- •74 Товарные таблицы и таблицы динамики товарности

- •75 Мерные вилки и высотомеры

- •76 Система лесопатологического надзора за появлением и распространением вредителей и болезней леса в рб, виды и задачи надзора

- •2.Специальный надзор:

- •77 Общая характеристика и классификация методов защиты лесных насаждений от вредителей и болезней

- •79 Микробиологические методы защиты нас-й от вредит. И болезней

- •80.Физико-механический метод

- •81 Химический метод

- •82 Вредители питомников и лесных культур

- •84 Стволовые вредители

- •85 Общая характеристика наиболее распространенных хвоегрызущих и листогрызущих вредителей и меры борьбы с ними.

- •86. Основные средства: сущность, состав, классификация и структура основных средств; основные показатели использования основных средств

- •87. Оборотные средства предприятия лесного комплекса: состав, структура, кругооборот оборотных средств; показатели использования оборотных средств

- •88. Понятие и состав трудовых ресурсов; состав и структура кадров предприятия, механизм управления предприятием

- •89. Себестоимость: сущность, виды; классификация издержек; прибыль и рентабельность; факторы и пути снижения себестоимости и повышения рентабельности продукции

- •90. Сущность, критерии и показатели экономической и социальной эффективности производства; общая и сравнительная экономическая эффективность

69. Методы расчета и принятия размера промежуточного пользования лесом

Использовании древесины в насаждениях в период от смыкания древостоя до возраста спелости составляет промежуточное пользование лесом. В зоне интенсивного лесного хозяйствования древесина, получаемоя при уходе за лесом в общем объеме составляет 90%.В РБ такая древесина составляет 40% в молдавии почти 90%

Основными показателями для планирования рубок ухода является площадь и выбираемый запас древесины. Площадь насаждений, ежегодно охватываемая рубками ухода и размер заготавливаемой древесины зависит от периода повторяемости, установленного по видам ухода. Она зависит от лесоводственно-таксационной характеристики насаждения и его общего состояния. Чем выше интенсивность отдельных приемов рубок, тем реже их повторяемость, и наоборот.

Приняты следующие периоды повторяемости: при осветлении и прочистки 5-10 лет, при прореживании и проходной рубки 10-15 лет.

Годичный размер промежуточного лесопользования по площади по каждому виду ухода исчисляется по формуле:

Лпл= |

А |

|

где - площадь насаждений, нуждающихся в уходе; а - период повторяемости рубок ухода данного вида, лет.

Годичный размер промежуточного лесопользования по запасу исчисляется по формуле:

Лм= |

Лпл |

М n |

Рср, |

где М - запас данного вида ухода, м3; Рср - средний процент выборки

71. Закономерности строения древостоев по толщине. Естественные ступени толщины, ранги и редукционные числа.

Распределение деревьев в древостое по диаметру является важнейшим элементом при изучении строения насаждений. Знание закономерностей распределение деревьев по толщине упрощает расчёт выхода сортиментов, особенно для чистых одновозрастных древостоев. Строение древостоев в целом характеризует лесоводственную структуру насаждения.

Первые закономерности распределения деревьев по диаметру установлены в конце Х1Х века. Австрийский ученый проф. В.Вейзе пришел к выводу, что число деревьев меньше среднего диаметра составляет в насаждении 57,5% от их общего числа, а больше — 42,5%.

Таким образом, среднее по толщине дерево делит все имеющиеся в древостое деревья на две неравные части. Закономерность, обнаруженная В. Вейзе, подтверждена позднейшими исследованиями, причем установлено, что она наблюдается у всех древесных пород. Эта закономерность, определяющая место среднего дерева, имеет теоретическое и практическое значение, так как облегчает нахождение среднего диаметра.

Более широко обобщил распределение деревьев в насаждениях по диаметру австрийский лесовод А. Шиффель, который выразил диаметры не в абсолютных числах, а в долях средних диаметров древостоев (RD). Такие относительные значения диаметров в лесной таксации названы редукционными числами по диаметру. Таким образом, редукционное число по диаметру (RD). есть частное от деления диаметра того или иного дерева на диаметр среднего дерева. Замена абсолютных значений диаметров относительными величинами позволяет в насаждениях разных средних диаметров сравнивать толщину деревьев, растущих в одинаковых условиях.

Все деревья, составляющие древостой, Шиффель распределил в последовательный ряд по возрастанию диаметров (рисунок 10.2). Этот ряд он разделил на десять частей. Для деревьев, оказавшихся на границе каждого из десяти отрезков, были найдены диаметры, выраженные в долях среднего диаметра, и в итоге составлена таблица редукционных чисел (таблица 10.1).

Наличие у древостоев общности в распределении деревьев по толщине, высоте и форме стволов принято называть закономерностями в строении насаждений.

Исследования Вейзе, Фекете и Шиффеля дали лишь первоначальные теоретические выводы по вопросу о строении древостоев. Современные ученые пришли к новым теоретическим обобщениям и разработали на основе закономерностей строения древостоев более совершенные методы учета древесных запасов и выхода сортиментов, широко используемые в современной таксационной практике

А.В. Тюрин для выявления закономерностей в строении насаждении распределял деревья по ступеням толщины, выраженным в десятых долях среднего диаметра древостоя. Такие ступени, являющиеся общими для всех древостоев и не зависящим от конкретных диаметров, он назвал естественными ступенями толщины. В настоящее время их ещё называют относительными ступенями толщины.

Среднее распределение деревьев в процентах по естественным ступеням толщины было получено А.В. Тюриным в результате анализа многочисленных перечетов деревьев.

Замена ступеней, выраженных в сантиметрах, относительными значениями дала возможность сравнивать и выявлять общий характер перечетов деревьев в древостоях различных средних диаметров. А.В. Тюрин пришел к выводу, что распределение деревьев по естественным ступеням толщины не зависит ни от породы, ни от бонитета, ни от полноты насаждений. В некоторой степени оно зависит от возраста древостоя, и в большой мере — от характера рубок ухода.

Таблица 10.1 Редукционные числа по диаметру для еловых насаждений (по А. Шиффелю)

Сред- ний диа- |

Диаметры в долях среднего диаметра, отграниченные от низшей ступени на число процентов от общего числа деревьев |

|

|||||||||||

метр,см |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

100 |

|

|

10 |

0,540 |

0,710 |

0,770 |

0,810 |

0,850 |

0,910 |

0,970 |

1,07 |

1,15 |

1,28 |

1,95 |

||

15 |

0,547 |

0,700 |

0,766 |

0,827 |

0,871 |

0,933 |

0,983 |

1,07 |

1,17 |

1,28 |

1,77 |

|

|

20 |

0,550 |

0,695 |

0,770 |

0,830 |

0,885 |

0,940 |

1,005 |

1,07 |

1,17 |

1,29 |

1,67 |

|

|

25 |

0,552 |

0,692 |

0,772 |

0,832 |

0,892 |

0,948 |

1,010 |

1,08 |

1,17 |

1,28 |

1,61 |

|

|

30 |

0,553 |

0,690 |

0,771 |

0,838 |

0,893 |

0,953 |

1,010 |

1,08 |

1,17 |

1,28 |

1,57 |

|

|

35 |

0,555 |

0,689 |

0,771 |

0,838 |

0,897 |

0,958 |

1.010 |

1,08 |

1,17 |

1,28 |

1,52 |

|

|

40 |

0,555 |

0,687 |

0,772 |

0,840 |

0,900 |

0,960 |

1,020 |

1,08 |

1,17 |

1,28 |

1,51 |

|

|

45 |

0,557 |

0,687 |

0,771 |

0,842 |

0,902 |

0,962 |

1,020 |

1,08 |

1,17 |

1,28 |

1,59 |

|

|

50 |

0,556 |

0,686 |

0,774 |

0,842 |

0,900 |

0,964 |

1,020 |

1,09 |

1,17 |

1,28 |

1,45 |

|

|

Средние |

0,555 |

0,689 |

0,771 |

0,837 |

0,895 |

0,955 |

1,010 |

1,08 |

1,17 |

1,281 |

1,55 |

|

|

Вычисленные по формуле |

0,555 |

0,680 |

0,771 |

0,841 |

0,898 |

0,948 |

1,006 |

1,078 |

1,173 |

1,302 |

1,475 |

|

|

Полученное А.В. Тюриным распределение деревьев по естественным ступеням толщины является обобщенным вариационным рядом, характеризующим изменчивость толщины деревьев в древостоях и степень заселенности отдельных ступеней, составляющих определенную долю от среднего диаметра. Средние диаметры деревьев в различных насаждениях могут быть разными. Однако в строении их наблюдаются общие черты, выражающиеся в том, что в ступенях толщины, составляющих одинаковые доли от среднего диаметра, число деревьев (в процентах) оказывается близким.

Изучение распределения деревьев по естественным ступеням толщины имеет значительное преимущество против учета по абсолютным величинам. Оно является общим для всех насаждений, от него можно перейти к ступеням, измеряемым в любых мерах с помощью графического или аналитического способа.

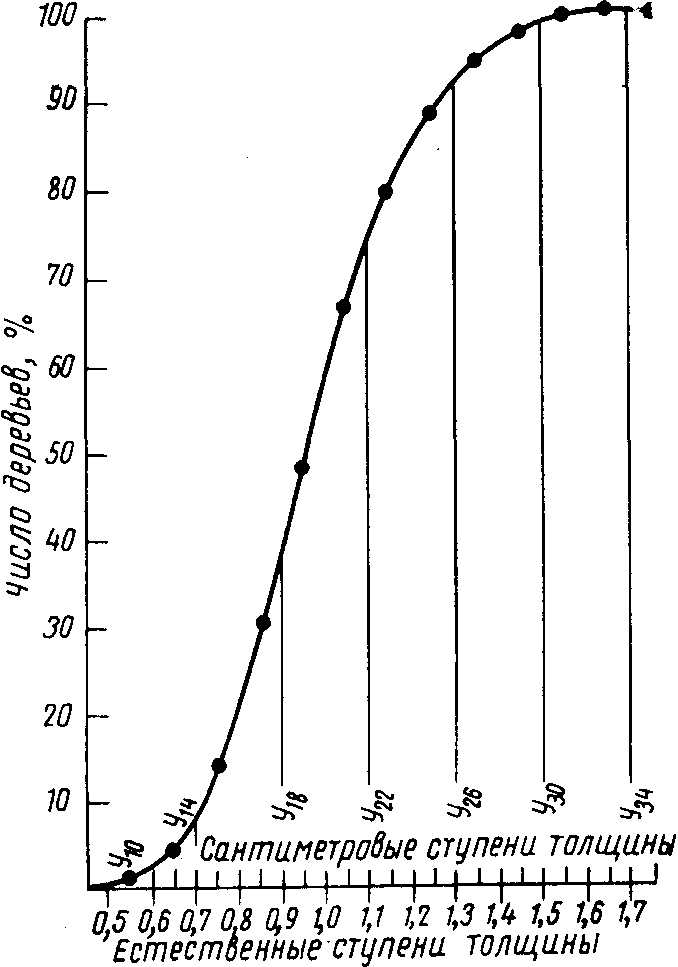

Проведя последовательное суммирование числа стволов, выраженное в процентах и нанеся результаты на график, получим кривую, которая в математике называется огивой (рисунок 10.3). Она может быть описана уравнением параболы третьей степени.

Рисунок 10.3 Последовательное суммирование числа стволов по ступеням толщины – огива.

Чтобы на основании этого графика найти распределение деревьев по конкретным ступеням толщины при определенном среднем диаметре насаждения, отрезок абсциссы, заключенный между крайними ординатами, нужно разделить на столько частей, сколько сантиметров содержится в диапазоне от самого тонкого до самого толстого дерева.

Подобные расчеты производят для насаждений различных средних диаметров. В зависимости от величины среднего диаметра и разницы между более толстым и тонким деревом древостоя отрезок абсцисс делят на определенное число частей. Результаты расчетов сводят в таблицу распределения деревьев по четырехсантиметровым ступеням толщины в зависимости от среднего диаметра насаждений (таблица 10.3).

Место дерева в ранжированном ряду А.В. Тюрин назвал рангом дерева. Например, ранг среднего дерева в древостое этот автор установил равным 57,5%. Самое толстое дерево в древостое имеет ранг 100%.

В результате изучения строения древостоев, проведенного в XIX– первой половине XX века (до 60-70 гг.) вышеперечисленными русскими, советскими и иностранными учеными, получены основные закономерности строения, которые К.Е. Никитин и А. З. Швиденко сводят к следующим основным положениям.

1. Ранг среднего дерева в однородных насаждениях является устойчивой величиной, равной в среднем 0,58, независимо от породы, возраста и других таксационных показателей древостоя.

2. Ранг дерева определяет величины редукционных чисел. Взаимосвязь между рангами и редукционными числами выражается уравнениями полиномов 3 степени.

3. Распределение относительного количества деревьев по естественным ступеням толщины не зависит от породы, среднего диаметра, полноты и других таксационных показателей насаждения.

4. Распределение деревьев в однородных древостоях соответствует кривой нормального распределения и выражается уравнением Гаусса-Лапласа.

Исследования, проведенные за последние 50 лет, показали, что вышеописанные закономерности являются довольно приблизительными, характеризуя в определенной мере естественные древостои старшего возраста без существенного антропогенного влияния. Названные закономерности существенно уточнены и дополнены современными исследователями.

72 Сортиментые таблицы и область их применения

Для сортиментации Древесных запасов лесных массивов используются товарные таблицы, дающие суммарные выходы сортиментов из насаждений в целом. В практике широко используются товарные таблицы Н. П. Анучина и таблицы Н. В. Третьякова и П. В. Горского. В основу тех и других таблиц положено закономерное распределение в насаждении деревьев по толщине в зависимости от их среднего диаметра. Распределение запаса дано в процентах по отдельным сортиментам. При пользовании таблицами Н. П. Анучина необходимы данные об общем запасе таксируемого насаждения, его среднем диаметре и классе товарности.

Средний диаметр является основным показателем, определяющим товарную структуру древостоя. Поэтому при пользовании товарными таблицами особое внимание следует обращать на правильность его определения. Рекомендуется измерить диаметры у 10 деревьев и из них вычислить средний диаметр. Для обмера следует отбирать деревья, имеющие по глазомерной оценке среднюю толщину.

Класс товарности определяется по проценту деловых деревьев в древостое. Определив класс товарности и средний диаметр, в соответствующей горизонтальной строке таблиц находят процент деловой древесины, дров и отходов от общего запаса. Далее по этой же строке дается распределение деловой древесины по категориям крупности и сортиментам.

Товарные таблицы Н. В. Третьякова и П. В. Горского в отличие от предыдущих составлены по разрядам высот. Выход деловой древесины указан в процентах по сортам, а последние распределены по диаметру верхнего отреза на классы толщины.

Для применения таблиц необходимо:

а) определить состав и запас насаждения;

б) распределить запас по породам с помощью коэффициентов участия в составе;

в) для каждой породы определить средние высоту и диаметр;

Товарные таблицы применяют при установлении товарности древесных запасов при лесоустройстве крупных лесных массивов, а также при обработке материалов в таксации лесосечного фонда способами круговых площадок и линейной выборки.