- •1.Общая характеристика семейства Enterobacteriacae.

- •2.Признаки, по которым дифференцируют роды семейства Enterobacteriacae.

- •3.Биологическое, медицинское и санитарное значение кишечной палочки

- •4.Культуральные и бх свва киш.Палочки.

- •5. Аг классификация кишечной палочки.

- •6.Классификация диареегенной кишечной палочки.

- •7. Етес, факторы патогенности, их генетический контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

- •10. Ehec, факторы патогенности, их ген контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

- •12. Основные свойства возбудителя брюшного тифа.

- •20. Реакция Видаля и рпга в диагностике брюшного тифа

- •22.Причины частого формирования брюшнотифозного бактерионосительства

- •23. Классификация шигелл

- •24. Основные свойства шигелл

- •25. Факторы патогенности шигелл, генетический контроль их синтеза

- •26. Эпидемиология дезентерии.

- •27. Патогенез дизетерии.

- •28. Микробиологичская диагностика дезетерии.

- •29. Классификация пищевых отравления

- •30. Пищевые токсикоинфекции. Возбудители

- •31. Эпидемиология токсикоинфекций

- •32. Факторы патогенности сальмонелл

- •33. Формы сальмонеллеза

- •34. Микробиологическая диагностика сальмонеллеза

- •35. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства возбудителя холеры.

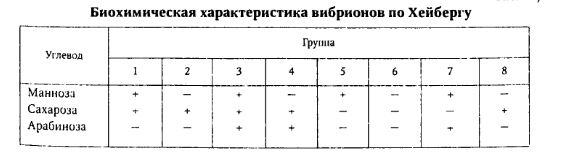

- •36. Биохимические свойства холерного вибриона, классификация Хейберга.

- •37. Антигенные свойства холерного вибриона, классификация, серовары, наг-серовары.

- •39. Особенности седьмой пандемии холеры.

- •40. Эпидемиология холеры.

- •41. Факторы патогенности холерного вибриона.

- •42. Холероген, структура, механизм действия.

- •43. Патогенез холеры, клинические формы заболевания

- •44. Методы мб диагностики холеры

- •45. Ускоренная диагностика холеры

- •46. Методы определения токсигенности хв

- •47. Принципы лечение больных с острыми диареями на примере холеры.

- •48. Специфическая профилактика холеры.

- •49. Цитотоксины цитотонины энтеробактерий, механизм действия, ген. Контроль.

- •50. Бактериофаги, используемые для лечения и профилактики кишечных инфекций.

- •51. Эубиотки, разновидности, состав, принцип лечебного действия.

- •52. Методы культивирования анаэробов.

- •53. Среды Китта-Тароцци, Вильсон-Блэра, Цейсслера, Виллиса-Хоббс. Состав.

- •54. К каким таксономическим группам относятся патогенные анаэробы.

- •55. Что входит в понятие «неклостридиальная анаэробная микрофлора»?

- •56. Особенности эпидемиологии патогенеза неклостридиальной инфекции.

- •57. Видовой состав возбудителей газовой анаэробной инфекции, свойства.

- •58. Эпидемиология и патогенез газовой анаэробной инфекции.

- •59. Газовая анаэробная инфекция: диагностика, лечение прорфилактика.

- •60. Возбудитель ботулизма, свойства типы токсинов.

- •61. Структура, активация, механизм действия ботулотоксина

- •62. Эпидемиология ботулизма

- •63. Патогенез и клиника ботулизма

- •64. Микробиологическая диагностика ботулизма

- •65. Специфическое лечение и профилактика ботулизма

- •66. Возбудитель столбняка, свойства, типы токсинов

- •67. Структура активации, механизмы действия столбнячного токсина

- •68. Эпидемиология столбняка

- •69. Патогенез и клиника столбняка

- •70. Микробиологическая диагностика столбняка

- •71. Специфическое лечение и плановая профилактика столбняка

- •72. Профилактика столбняка по экстренным эпидпоказаниям

34. Микробиологическая диагностика сальмонеллеза

Основной метод диагностики-бактериологический. Материал для исследования: испражнения, рвотные массы, кровь, промывные воды желудка, моча, осемененные продукты. Особенности диагностики:

-

использование сред обогащения(селенитовой, магниевой)

-

пробы следует брать из последней, более жидкой части испражнений

-

соблюдать соотношение 1:5(1-испражнений, 5-среды)

-

в связи с тем, что S.arizonae и S.diarizonae ферментируют лактозу, следует использовать в качестве дифференциально-диагностических не только среду Эндо, но и висмут-сульфит-агар, на которой колонии сальмонелл приобретут черный цвет(или зеленоватый)

-

для посева крови используют среду Рапопорт

-

использование для предварительной идентификации колоний О1-сальмонеллезного фага

-

для окончательной идентификации выделенных культур вначале используют поливалентные адсорбированные О- и Н-сыворотки, затем соответствующие моновалентные О- и Н-сыворотки

Для быстрого обнаружения сальмонелл могут быть использованы поливалентные иммунофлюоресцентные сыворотки.

35. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства возбудителя холеры.

Возбудитель – Vibrio cholerae, серогрупп О1 и О139, характеризуется токсическим поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого баланса.

Морфологические и культуральные свойства

Грамотрицательные, слегка изогнутые палочки (вид запятой, но склонны к полиморфизму), спор и капсул (кроме штамма Бенгал) не образуют; штамм Бенгал образует капсулу в организме. Облигатные аэробы. Монотрихи, длина жгутика может в 2-3 раза превышать длину сомы, что обуславливает высокую подвижность.

Вибрион имеет один полярно расположенный жгутик. Под действием пенициллина образуются L-формы. Грамотрицательны, спор не образуют. Факультативный анаэроб. Не требователен к питательным средам. Температурный оптимум 37C.

На плотных средах вибрионы образуют мелкие круглые прозрачные S-колонии с ровными краями. На скошенном агаре образуется желтоватый налет. В непрозрачных R-колониях бактерии становятся устойчивыми к действию бактериофагов, антибиотиков и не агглютинируются О-сыворотками.

Хорошо растут на простых питательных средах с щелочной реакцией (pH 8,5 - 9,5). На 1% пептонной воде образует нежную пленку (аэроб). На щелочном агаре - чаще гладкие прозрачные колонии с голубоватым оттенком, реже (в процессе диссоциации) - шероховатые и складчатые колонии.

Вибрионы холеры хорошо окрашиваются анилиновыми красителями; обычно используют водный фуксин Пфайффера и карболовый фуксин Шля.

36. Биохимические свойства холерного вибриона, классификация Хейберга.

Ферментируют углеводы с образованием кислоты без газа. Оксидазоположительны, образуют индол, восстанавливают нитраты в нитриты, расщепляют желатин, часто дают положительную реакцию Фогеса – Проскауэра (т.е. образуют ацетилметилкарбинол), уреазы не имеют, не образуют H2S

Б.Хейберг

по способности ферментировать маннозу,

сахарозу и арабинозу распределил все

вибрионы (холерные и холероподобные)

на ряд групп, количество которых ныне

составляет 8