- •1.Общая характеристика семейства Enterobacteriacae.

- •2.Признаки, по которым дифференцируют роды семейства Enterobacteriacae.

- •3.Биологическое, медицинское и санитарное значение кишечной палочки

- •4.Культуральные и бх свва киш.Палочки.

- •5. Аг классификация кишечной палочки.

- •6.Классификация диареегенной кишечной палочки.

- •7. Етес, факторы патогенности, их генетический контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

- •10. Ehec, факторы патогенности, их ген контроль, особенности эпидемиологии и патогенеза вызываемого заболевания.

- •12. Основные свойства возбудителя брюшного тифа.

- •20. Реакция Видаля и рпга в диагностике брюшного тифа

- •22.Причины частого формирования брюшнотифозного бактерионосительства

- •23. Классификация шигелл

- •24. Основные свойства шигелл

- •25. Факторы патогенности шигелл, генетический контроль их синтеза

- •26. Эпидемиология дезентерии.

- •27. Патогенез дизетерии.

- •28. Микробиологичская диагностика дезетерии.

- •29. Классификация пищевых отравления

- •30. Пищевые токсикоинфекции. Возбудители

- •31. Эпидемиология токсикоинфекций

- •32. Факторы патогенности сальмонелл

- •33. Формы сальмонеллеза

- •34. Микробиологическая диагностика сальмонеллеза

- •35. Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства возбудителя холеры.

- •36. Биохимические свойства холерного вибриона, классификация Хейберга.

- •37. Антигенные свойства холерного вибриона, классификация, серовары, наг-серовары.

- •39. Особенности седьмой пандемии холеры.

- •40. Эпидемиология холеры.

- •41. Факторы патогенности холерного вибриона.

- •42. Холероген, структура, механизм действия.

- •43. Патогенез холеры, клинические формы заболевания

- •44. Методы мб диагностики холеры

- •45. Ускоренная диагностика холеры

- •46. Методы определения токсигенности хв

- •47. Принципы лечение больных с острыми диареями на примере холеры.

- •48. Специфическая профилактика холеры.

- •49. Цитотоксины цитотонины энтеробактерий, механизм действия, ген. Контроль.

- •50. Бактериофаги, используемые для лечения и профилактики кишечных инфекций.

- •51. Эубиотки, разновидности, состав, принцип лечебного действия.

- •52. Методы культивирования анаэробов.

- •53. Среды Китта-Тароцци, Вильсон-Блэра, Цейсслера, Виллиса-Хоббс. Состав.

- •54. К каким таксономическим группам относятся патогенные анаэробы.

- •55. Что входит в понятие «неклостридиальная анаэробная микрофлора»?

- •56. Особенности эпидемиологии патогенеза неклостридиальной инфекции.

- •57. Видовой состав возбудителей газовой анаэробной инфекции, свойства.

- •58. Эпидемиология и патогенез газовой анаэробной инфекции.

- •59. Газовая анаэробная инфекция: диагностика, лечение прорфилактика.

- •60. Возбудитель ботулизма, свойства типы токсинов.

- •61. Структура, активация, механизм действия ботулотоксина

- •62. Эпидемиология ботулизма

- •63. Патогенез и клиника ботулизма

- •64. Микробиологическая диагностика ботулизма

- •65. Специфическое лечение и профилактика ботулизма

- •66. Возбудитель столбняка, свойства, типы токсинов

- •67. Структура активации, механизмы действия столбнячного токсина

- •68. Эпидемиология столбняка

- •69. Патогенез и клиника столбняка

- •70. Микробиологическая диагностика столбняка

- •71. Специфическое лечение и плановая профилактика столбняка

- •72. Профилактика столбняка по экстренным эпидпоказаниям

37. Антигенные свойства холерного вибриона, классификация, серовары, наг-серовары.

Холерный вибрион относится к О1 группе. Он имеет общий А-антиген и два типоспецифических антигена – В и С, по которым различают три серотипа V.cholerae:

1) серотип Огава (АВ);

2) серотип Инаба (АС);

3) серотип Гикошима (АВС).

Холерный вибрион в стадии диссоциации имеет OR-антиген. В свяяи с этим для его идентификации используют О R – сыворотку, О-сыворотку и типоспеифические сыворотки Инаба и Огава.

Вид V.cholerae подразделяют на 4 биотипа: V.cholerae, V. eltor, V proteus., V. Albénsis

Холероподобные заболевания человека могут вызываться и так называемыми НАГ-вибрионами. Основным отличием этих вибрионов от истинных возбудителей холеры является их неспособность склеиваться в кучки (агглютинироваться) в присутствии противохолерной сыворотки.

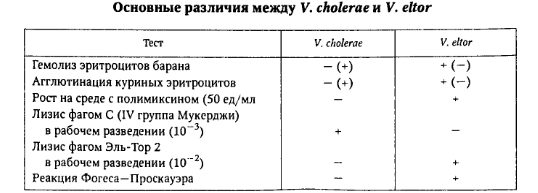

38. Биовары холерного вибриона, их отличия.

Вид V.cholerae подразделяют на 4 биотипа: V.cholerae, V. eltor, V proteus., V. Albénsis

39. Особенности седьмой пандемии холеры.

Седьмая пандемия началась н Индонезии, быстро охватила Филлипины, Китай, страны Индокитая, а затем другие страны Азии, Африки, Европы. Особенности этой пандемии заключаются в том, что она:

-

Во-первых, вызвана особым вариантом холерного вибриона - V. Cholerae eltor;

-

Во-вторых, по продолжительности она превзошла все предшествующие

-

В-третьих, она протекала в виде двух волн, первая из которыз продолжалась до 1990, а вторая началась в 1991.

40. Эпидемиология холеры.

Основным источником инфекции является только человек – больной холерой или вибрионоситель, а также загрязнённая ими вода. Никакие животные холерой не болеют. Способ заражения – фекально-оральный. Пути заражения: а) основной – через воду, используемую для питья, купания и хозяйственно-бытовых нужд; б) контактно-бытовой; в) через пищу. Продолжительность выделения холерного вибриона у здоровых носителей составляет от 7 до 42 дней и 7-10 дней у переболевших. Особенностью холеры является то, что после неё, как правило, не остаётся длительного носительства и не формируется стойких эпидемических очагов. При возникновении заболеваний холерой осуществляют комплекс противоэпидемических мероприятий, среди которых ведущим и решающим является активное своевременное выявление и изоляция больных в острой и атипической форме и здоровых вибрионосителей.

Холерные вибрионы хорошо выживают при низкой температуре – во льду сохраняют жизнеспособность до 1 месяца. В морской воде до 47 суток, в речной – от 3-5 дней до нескольких недель, в кипячёной минеральной воде – более 1 года, в почве – от 8 дней до 3 месяцев, на сырых овощах – 2-4 дня, в молоке и молочных продуктах – 5 дней. При температуре 800 погибают через 5 минут, при 1000 – моментально. Высокочувствительны к кислотам, под влиянием дезинфектантов погибают через 5-15 минут. Чувствительны к высушиванию и действию прямых солнечных лучей. Высокочувствительны к хлору.

41. Факторы патогенности холерного вибриона.

Подвижность.

- Хемотаксис. С помощью этих свойств вибрион вступает во взаимодействие с эпителиоцитами.

- Факторы адгезии и колонизации, с помощью которых вибрион прилипает к микроворсинкам и колонизирует слизистую оболочку тонкого кишечника (муциназа, нейраминидаза).

- Холерный токсин – холероген.

- Новые токсины, способные вызывать диарею, но не имеют генетического и иммунологического родства с холерогеном.

- Дермонейротические и геморрагические факторы.

- Эндотоксин – ЛПС.(вызывают общую интоксикацию организма)

Главный фактор патогенности – экзотоксин холероген (СТХ АВ), который и обусловливает патогенез этой болезни. Молекула холерогена состоит из двух фрагментов – А и В. Фрагмент А состоит из двух пептидов – А1 и А2, он обладает специфическим свойством холерного токсина и наделяет его качествами суперантигена. Фрагмент В состоит из 5 одинаковых субъединиц. Он выполняет две функции: 1) распознаёт рецептор (моносиалоганглиозид) энтероцита и связывается с ним; 2) формирует внутримембранный гидрофобный канал для прохождения субъединицы А. Пептид А2 служит для связывания фрагментов А и В. Собственно токсическую функцию выполняет пептид А1 (АДФ-рибозилтрансфераза). Для обнаружения способности V.cholerae продуцировать холероген можно использовать различные методы: 1) биологическая проба на кроликах; 2) непосредственное обнаружение холерогена с помощью ПЦР, ИФМ или реакции пассивного иммунного гемолиза.