- •Введение

- •Тема 1 Введение. Предмет гидравлики. История развития гидравлики. Основные физико-механические свойства жидкостей и газов

- •1.1 Предмет гидравлики

- •1.2 История развития

- •1.3 Основные понятия

- •1.4 Основные физические свойства жидкостей

- •1.5 Выбор рабочей жидкости для гидросистем

- •1.6 Неньютоновские жидкости

- •Тема 2 Гидростатика

- •2.1 Понятие гидростатического давления

- •2.2 Свойства гидростатического давления

- •2.3 Поверхность уровня

- •2.4 Равновесие жидкости в поле земного тяготения

- •2.5 Основное уравнение гидростатики

- •2.6 Закон Паскаля и его технические применение

- •2.7 Абсолютное и избыточное давления. Вакуум

- •2.8 Приборы для измерения давления

- •2.9 Силы давления жидкости на плоскую стенку

- •2.10 Сила давления жидкости на криволинейную стенку

- •2.11 Закон Архимеда. Плавание тел

- •2.12 Гидростатический парадокс

- •Тема 3 Гидродинамика

- •3.1 Основные понятия

- •3.2 Расход потока жидкости

- •3.3 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности

- •3.4 Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости

- •3.5 Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.6 Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.7 Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

- •3.8 Уравнение Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости

- •3.9 Разность напоров и потери напора

- •3.10 Кавитация

- •3.11 Моделирование гидродинамических явлений

- •3.12.1 Режимы течения жидкости в трубах

- •3.12.2 Основные особенности турбулентного режима движения

- •3.12.3 Возникновение турбулентного течения жидкости

- •3.12.4 Возникновение ламинарного режима

- •3.13 Гидравлические сопротивления в потоках жидкости

- •3.13.2 Гидравлические потери по длине

- •3.13.3 Течение жидкости в шероховатых трубопроводах

- •Выводы из графиков Никурадзе

- •3.13.4 Ламинарное течение жидкости в трубах различного сечения

- •3.13.5 Местные гидравлические сопротивления

- •3) Постепенное расширение потока

- •4) Постепенное расширение потока

- •5) Поворот потока

- •3.14 Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •3.14.1 Сжатие струи

- •3.14.2 Истечение через малое отверстие в тонкой стенке

- •3.14.3 Истечение через насадки

- •3.15 Гидравлический расчет трубопроводов

- •3.15.1 Виды трубопроводов

- •3.15.2 Расчет простого трубопровода

- •3.15.3 Последовательное соединение трубопроводов

- •3.15.4 Параллельное соединение трубопроводов

- •Если сечение трубы постоянно, то

- •3.16.2 Гидравлический удар в трубопроводах

- •3.16.3 Способы гашения и примеры использования гидравлического удара

- •Тема 4 Гидромашины

- •4.1 Общие сведения и классификация

- •4.2 Основные параметры гидромашин

- •4.3 Лопастные гидромашины

- •4.3.1 Кинематика движения жидкости

- •4.3.2 Основное уравнение лопастных машин

- •4.3.3 Характеристики лопастных машин

- •4.3.4 Эксплуатационные расчеты центробежных насосов

- •4.3.5 Конструктивные разновидности лопастных насосов

- •Центробежные консольные насосы

- •Осевые насосы

- •Вихревые насосы

- •4.4 Гидродинамические передачи

- •4.4.1 Общие сведения о гидродинамических передачах

- •4.4.2 Устройство и рабочий процесс гидромуфты

- •4.4.3 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора

- •4.5 Объемные гидромашины

- •4.5.1 Основные понятия

- •4.5.2 Классификация объемных гидромашин

- •4.5.3 Конструктивные разновидности объемных насосов Возвратно-поступательные насосы

- •Роторные радиально-поршневые гидромашины

- •Радиально-поршневой регулируемый насос с цапфенным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой насос с клапанным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой высокомоментный гидромотор.

- •Роторные аксиально-поршневые гидромашины

- •Шестеренные гидромашины

- •Насосы с шестернями внутреннего зацепления.

- •Винтовые насосы.

- •Пластинчатые гидромашины

- •Пластинчатые насосы одинарного действия.

- •Пластинчатые насосы двукратного действия.

- •4.5.4 Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения

- •Гидродвигатели прямолинейного движения

- •Гидродвигатели поворотного движения

- •Тема 5 Объемный гидропривод

- •5.1 Основные понятия

- •5.2 Принцип действия объемного гидропривода

- •5.3 Условные графические обозначения элементов

- •5.4 Классификация гидроприводов

- •1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя:

- •2. По возможности регулирования:

- •3. По схеме циркуляции рабочей жидкости:

- •4. По источнику подачи рабочей жидкости:

- •5.5 Преимущества и недостатки гидропривода

- •5.6 Расчет простейшего гидропривода

- •5.6.2 Расчет простейшего поступательного гидропривода

- •5.7.1 Гидроприводы с дроссельным регулированием

- •1 Насос; 2 переливной клапан; 3 гидрораспределитель;

- •4 Гидроцилиндр; 5 гидродроссель; 6 бак

- •5.7.2 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием

- •5.7.3 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием

- •5.7.4 Способы стабилизации скорости в гидроприводах

- •5.7.5 Системы синхронизации движения выходных звеньев

- •5.8 Следящие гидроприводы

- •5.8.1 Принцип действия и области применения

- •5.8.2 Следящие гидроприводы с дополнительными каскадами усиления

- •5.8.2 Электрогидравлические следящие приводы

- •6.1 Гидравлические линии

- •6.1.1 Трубопроводы

- •6.1.2 Соединения

- •6.2 Гидроаппаратура станков

- •6.2.1 Гидродроссели

- •6.2.2 Гидроклапаны

- •Направляющие гидроклапаны

- •Регулирующие гидроклапаны

- •6.2.3 Гидрораспределители

- •4/3 Типа пг74-24м с ручным управлением: 1, 9 – крышки корпуса; 2 – палец; 3 – ось; 4 – рукоятка; 5 – шарик; 6 – пружина; 7 – корпус; 8 – золотник; 10 – втулка

- •6.3 Вспомогательные устройства гидросистем

- •6.3.1 Гидробаки

- •6.3.2 Аппараты теплообменные

- •6.3.3 Фильтры

- •6.3.4 Гидроаккумуляторы

- •Содержание

- •Список литературы

6.3.2 Аппараты теплообменные

Слишком низкая рабочая температура рабочей жидкости повышает сопротивление потоку и служит причиной ухудшения всасывания на насосах. Слишком высокая рабочая температура рабочей жидкости повышает утечки, а это влечет за собой повышенный износ.

Вид и объем систем нагрева и охлаждения на гидроустановке зависит от требований, которые предъявляются к системе, к ее точности и сроку службы.

Теплообменники делятся на нагреватели жидкости и охладители жидкости.

В гидравлических приводах машиностроения требуется в основном охлаждать рабочую жидкость. При нагревании рабочей жидкости уменьшается ее вязкость, что приводит к снижению КПД системы.

Если выделение тепла в системе превышает естественную теплоотдачу при заданном перепаде температур t, то в гидроприводе устанавливают охладитель обеспечивающий принудительный отвод тепла.

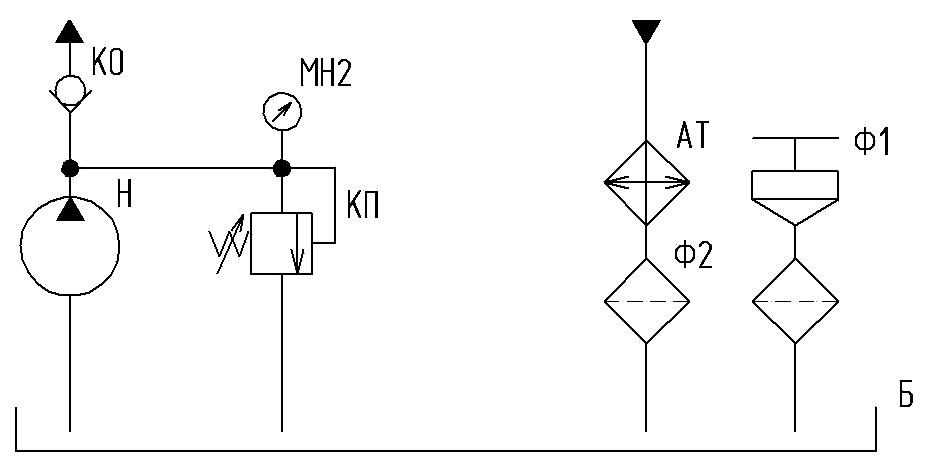

По конструкции охладитель представляет радиатор обтекаемый хладагентом (воздух, вода). Его устанавливают в сливной магистрали перед гидробаком (рис. 6.17) до или после фильтра сливного.

Рисунок 6.17 – Установка теплообменника в гидросистему

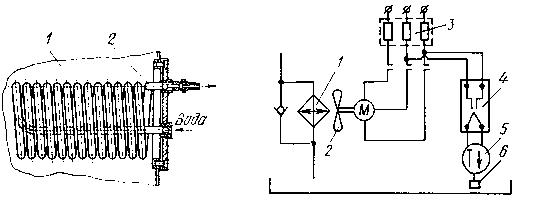

Теплообменники с водяным охлаждением имеют небольшие размеры. В отличие от воздушных, они более эффективны, но требуют дополнительного оборудования для подачи охлаждающей жидкости. Конструктивно теплообменник представляет собой змеевик 2 из стальной трубы (рис.6.18, а), размещенной в гидробаке 1.

Теплообменники с водяным охлаждение целесообразно применять в гидроприводах стационарных машин, работающих в тяжелых условиях.

Рисунок 6.18 - Теплообменники: а - с водяным охлаждением; 1 - бак; 2 - змеевик; б - с воздушным охлаждением; 1 - радиатор; 2 - вентилятор; 3 - магнитный пускатель; 4 - реле; 5 - терморегулятор; 6 - датчик температуры

Теплообменники с воздушным охлаждением выполняют по типу автомобильных радиаторов или в виде труб, оребренных для увеличения поверхности теплопередачи. Для увеличения эффективности теплопередачи поверхность теплообменника обдувается воздухом от вентилятора.

Для поддержания постоянной температуры рабочей жидкости может быть применен автоматический терморегулятор (рис.6.18, б). При повышении температуры рабочей жидкости реле 4 терморегулятора 5 замыкает цепь магнитного пускателя 3 электродвигателя, на валу которого установлен вентилятор 2. Поток воздуха обдувает теплообменник 1. При уменьшении температуры ниже заданного уровня электродвигатель вентилятора отключается. Терморегулятор работает от датчика температуры 6.

6.3.3 Фильтры

Безотказность и долговечность гидрооборудования зависят от многочисленных конструктивных, технологических, производственных и эксплуатационных факторов. До 70...80% всех отказов в гидравлических системах и связанный с этим ремонт гидрооборудования возникает из-за загрязнения рабочих жидкостей, предназначенных для гидравлического привода.

Высокая степень загрязнённости твёрдыми загрязнителями является следствием плохой фильтрации. Ограничение расходов на ремонт элементов возможно только за счёт профилактического технического обслуживания гидросистемы. Состояние рабочей жидкости в каждый конкретный момент можно определить путём постоянного контроля. В случае ухудшения допустимых параметров можно принять соответствующие меры. Это сводит до минимума ожидаемые дефекты.

Фильтры, используемые в объемном гидроприводе, классифицируются по следующим признакам.

По тонкости фильтрации фильтры бывают предварительной очистки (номинальная тонкость фильтрации 160 мкм); грубой очистки (номинальная тонкость фильтрации 160 100 мкм); нормальной очистки (номинальная тонкость фильтрации 100 10 мкм); тонкой очистки (номинальная тонкость фильтрации 10 5 мкм); прецизионной очистки (номинальная тонкость фильтрации 5 1 мкм).

К фильтрам предварительной очистки относят, как правило, заправочные фильтры для рабочей жидкости.

Принцип действия фильтрующего элемента определяется применяемым фильтровальным слоем.

В зависимости от материала фильтровального слоя фильтры подразделяются на:

поверхностные - в качестве материала в этих фильтрах используют ткани самых разнообразных видов. Благодаря простой очистке, незначительному начальному перепаду давлений и высокой стабильности перепада давлений, особенно при использовании тканевого кружева, эти фильтрующие элементы находят применение главным образом в качестве предохранительных фильтров гидросистем, в системах смазки и обратной промывки.

глубинные. В этих фильтрах применяются следующие материалы: техническая целлюлоза, пластмассы, стекло и металл. Тонкость фильтрации не зависит от конструкции. Под действием возникающего лабиринтного эффекта частицы загрязнений разной формы и размеров осаждаются внутри фильтровального слоя. За исключением металлического волокна, глубинные фильтры не поддаются очистке и используются как элементы одноразового действия. Благодаря исключительно высокой степени очистки и хорошей поглощающей способности эти фильтрующие элементы применяют в основном для отфильтрования твердых частиц размером меньше 20 мкм. Это в первую очередь необходимо в системах, чувствительных к загрязнению.

В зависимости от мест установки фильтров в гидросистеме различают фильтры высокого и низкого давления. Последние можно устанавливать только на всасывающих или сливных гидролиниях.

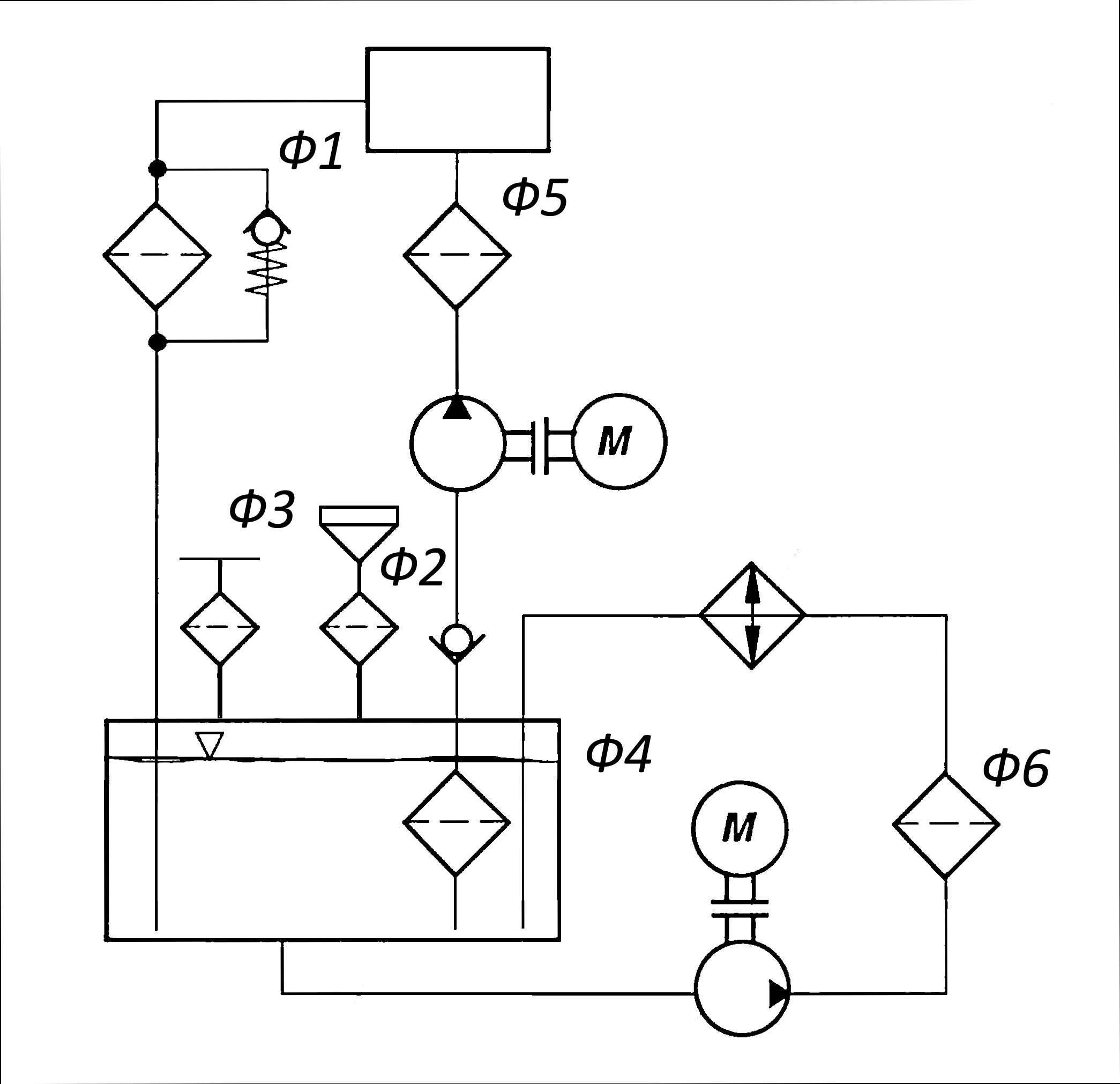

Рисунок 6.18 – Схемы включения фильтров: а - на всасывающей гидролинии; б - в напорной гидролинии; в - в сливной гидролинии

Установка возможна на всасывающей, напорной и сливной гидролиниях (рис. 6.18), а также в ответвлениях.

Установка фильтров на всасывающей гидролинии Ф4 обеспечивает защиту всех элементов гидросистемы.

Недостатки: ухудшатся всасывающая способность насосов и возможно появление кавитации. Перепад давления на них не должен быть большим. Тонкая фильтрация невозможна.

Установка фильтров в напорной гидролинии Ф5 обеспечивает защиту всех элементов, кроме насоса. Засорение может вызвать разрушение фильтрующих элементов. Для этого устанавливают предохранительные клапаны.

Недостатки: Дорогостоящие корпус фильтра и фильтрующий элемент так как необходима высокая прочность. Приходится останавливать систему для смены фильтрующего элемента.

Установка фильтров на сливной гидролинии Ф1 наиболее распространена, так как фильтры не испытывают высокого давления, не создают дополнительного сопротивления на всасывающей и напорной гидролинии и задерживают все механические примеси, содержащиеся в рабочей жидкости, возвращающейся в гидробак.

Недостатки: Требуется устанавливать в фильтр предохранительные клапана и останавливать систему для смены фильтрующего элемента. Не защищает высокочувствительные элементы.

Фильтры заливные Ф2 (заливная горловина). Очищают рабочую жидкость вновь заливаемую в гидробак.

Установка в байпасной (обводной) линии Ф6. Задача этих фильтров состоит в очистке рабочей жидкости, находящейся в гидробаке, в процессе ее циркуляции. В большинстве случаев применяются фильтровальные установки, состоящие из насоса и фильтра или насоса, фильтра и масляного охладителя.

Преимущества: равномерная фильтрация, не зависящая от рабочего процесса, дешевый корпус фильтра и фильтрующий элемент. При смене фильтрующего элемента система не останавливается.

Недостатки: Не защищает высокочувствительные элементы, повышенное потребление энергии системой из-за применения дополнительного насоса. Увеличение капиталовложений на приобретение фильтрующей системы.

Воздушный фильтр (сапун) Ф3. Задача этих фильтров состоит в очистке воздуха попадающего в гидробак при изменении объема масла в баке в процессе работы.