- •Введение

- •Тема 1 Введение. Предмет гидравлики. История развития гидравлики. Основные физико-механические свойства жидкостей и газов

- •1.1 Предмет гидравлики

- •1.2 История развития

- •1.3 Основные понятия

- •1.4 Основные физические свойства жидкостей

- •1.5 Выбор рабочей жидкости для гидросистем

- •1.6 Неньютоновские жидкости

- •Тема 2 Гидростатика

- •2.1 Понятие гидростатического давления

- •2.2 Свойства гидростатического давления

- •2.3 Поверхность уровня

- •2.4 Равновесие жидкости в поле земного тяготения

- •2.5 Основное уравнение гидростатики

- •2.6 Закон Паскаля и его технические применение

- •2.7 Абсолютное и избыточное давления. Вакуум

- •2.8 Приборы для измерения давления

- •2.9 Силы давления жидкости на плоскую стенку

- •2.10 Сила давления жидкости на криволинейную стенку

- •2.11 Закон Архимеда. Плавание тел

- •2.12 Гидростатический парадокс

- •Тема 3 Гидродинамика

- •3.1 Основные понятия

- •3.2 Расход потока жидкости

- •3.3 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности

- •3.4 Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости

- •3.5 Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.6 Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.7 Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

- •3.8 Уравнение Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости

- •3.9 Разность напоров и потери напора

- •3.10 Кавитация

- •3.11 Моделирование гидродинамических явлений

- •3.12.1 Режимы течения жидкости в трубах

- •3.12.2 Основные особенности турбулентного режима движения

- •3.12.3 Возникновение турбулентного течения жидкости

- •3.12.4 Возникновение ламинарного режима

- •3.13 Гидравлические сопротивления в потоках жидкости

- •3.13.2 Гидравлические потери по длине

- •3.13.3 Течение жидкости в шероховатых трубопроводах

- •Выводы из графиков Никурадзе

- •3.13.4 Ламинарное течение жидкости в трубах различного сечения

- •3.13.5 Местные гидравлические сопротивления

- •3) Постепенное расширение потока

- •4) Постепенное расширение потока

- •5) Поворот потока

- •3.14 Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •3.14.1 Сжатие струи

- •3.14.2 Истечение через малое отверстие в тонкой стенке

- •3.14.3 Истечение через насадки

- •3.15 Гидравлический расчет трубопроводов

- •3.15.1 Виды трубопроводов

- •3.15.2 Расчет простого трубопровода

- •3.15.3 Последовательное соединение трубопроводов

- •3.15.4 Параллельное соединение трубопроводов

- •Если сечение трубы постоянно, то

- •3.16.2 Гидравлический удар в трубопроводах

- •3.16.3 Способы гашения и примеры использования гидравлического удара

- •Тема 4 Гидромашины

- •4.1 Общие сведения и классификация

- •4.2 Основные параметры гидромашин

- •4.3 Лопастные гидромашины

- •4.3.1 Кинематика движения жидкости

- •4.3.2 Основное уравнение лопастных машин

- •4.3.3 Характеристики лопастных машин

- •4.3.4 Эксплуатационные расчеты центробежных насосов

- •4.3.5 Конструктивные разновидности лопастных насосов

- •Центробежные консольные насосы

- •Осевые насосы

- •Вихревые насосы

- •4.4 Гидродинамические передачи

- •4.4.1 Общие сведения о гидродинамических передачах

- •4.4.2 Устройство и рабочий процесс гидромуфты

- •4.4.3 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора

- •4.5 Объемные гидромашины

- •4.5.1 Основные понятия

- •4.5.2 Классификация объемных гидромашин

- •4.5.3 Конструктивные разновидности объемных насосов Возвратно-поступательные насосы

- •Роторные радиально-поршневые гидромашины

- •Радиально-поршневой регулируемый насос с цапфенным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой насос с клапанным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой высокомоментный гидромотор.

- •Роторные аксиально-поршневые гидромашины

- •Шестеренные гидромашины

- •Насосы с шестернями внутреннего зацепления.

- •Винтовые насосы.

- •Пластинчатые гидромашины

- •Пластинчатые насосы одинарного действия.

- •Пластинчатые насосы двукратного действия.

- •4.5.4 Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения

- •Гидродвигатели прямолинейного движения

- •Гидродвигатели поворотного движения

- •Тема 5 Объемный гидропривод

- •5.1 Основные понятия

- •5.2 Принцип действия объемного гидропривода

- •5.3 Условные графические обозначения элементов

- •5.4 Классификация гидроприводов

- •1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя:

- •2. По возможности регулирования:

- •3. По схеме циркуляции рабочей жидкости:

- •4. По источнику подачи рабочей жидкости:

- •5.5 Преимущества и недостатки гидропривода

- •5.6 Расчет простейшего гидропривода

- •5.6.2 Расчет простейшего поступательного гидропривода

- •5.7.1 Гидроприводы с дроссельным регулированием

- •1 Насос; 2 переливной клапан; 3 гидрораспределитель;

- •4 Гидроцилиндр; 5 гидродроссель; 6 бак

- •5.7.2 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием

- •5.7.3 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием

- •5.7.4 Способы стабилизации скорости в гидроприводах

- •5.7.5 Системы синхронизации движения выходных звеньев

- •5.8 Следящие гидроприводы

- •5.8.1 Принцип действия и области применения

- •5.8.2 Следящие гидроприводы с дополнительными каскадами усиления

- •5.8.2 Электрогидравлические следящие приводы

- •6.1 Гидравлические линии

- •6.1.1 Трубопроводы

- •6.1.2 Соединения

- •6.2 Гидроаппаратура станков

- •6.2.1 Гидродроссели

- •6.2.2 Гидроклапаны

- •Направляющие гидроклапаны

- •Регулирующие гидроклапаны

- •6.2.3 Гидрораспределители

- •4/3 Типа пг74-24м с ручным управлением: 1, 9 – крышки корпуса; 2 – палец; 3 – ось; 4 – рукоятка; 5 – шарик; 6 – пружина; 7 – корпус; 8 – золотник; 10 – втулка

- •6.3 Вспомогательные устройства гидросистем

- •6.3.1 Гидробаки

- •6.3.2 Аппараты теплообменные

- •6.3.3 Фильтры

- •6.3.4 Гидроаккумуляторы

- •Содержание

- •Список литературы

Регулирующие гидроклапаны

К регулирующим гидроклапанам, применяемым в гидроприводе, относятся предохранительные и редукционные. Кроме того, в системах гидроавтоматики применяются регулирующие гидроклапаны специального назначения, такие как гидроклапаны выдержки времени, делители потока, гидроклапаны разности давлений и т.п.

Для ограничения и поддержки давления в гидролиниях путем непрерывного или эпизодического слива рабочей жидкости служат предохранительные клапаны.

Предохранительными клапанами называются гидроклапаны, предназначенные для предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего установленное, путем слива жидкости в моменты увеличения этого давления.

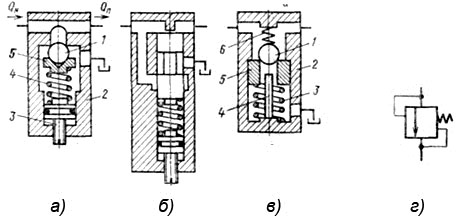

Схема простейшего предохранительного клапана прямого действия приведена на рисунке 6.11 а. В корпусе 2 имеются два отверстия: сквозное – для подсоединения клапана к гидролинии, в которой требуется обеспечить ограничение давления, и отверстие для подсоединения к сливной гидролинии. В корпусе размещены запорно-регулирующий элемент 1, пружина 4, опора 5 и регулировочный винт 3.

Рисунок 6.11 – Предохраниетльные гидроклапаны прямого (а, б, в) и непрямого (г) действия и их условные обозначения (д, е)

В качестве запорно-регулирующего элемента 1 служит шарик, который под действием усилия пружины 4 садится в гнездо и закрывает рабочее окно клапана. При повышении давления в защищаемой клапаном гидролинии на шарик будет действовать усилие, развиваемое пружиной, шарик отойдет от седла и пропустит часть жидкости на слив, ограничивая подводимое давление. С увеличением расхода через клапан на слив Qсл будет увеличиваться отжим шарика и, следовательно, сжатие пружины. Поэтому с увеличением расхода Qсл будет увеличиваться и давление в защищаемой гидролинии.

Несмотря на простоту такие предохранительные клапаны имеют ряд недостатков. Один из них – неустойчивая работа клапана при малых расходах на слив. В этом случае шарик, не имеющий специальных направляющих, совершает колебания в направлении, перпендикулярном к оси гнезда, и разбивает гнездо. Поэтому такие напорные клапаны применяются в качестве предохранительных в системах низкого давления, когда клапан работает эпизодически.

В качестве переливных клапанов по этой причине применяются, как правило, клапаны с золотниковым распределителем или так называемые плунжерные клапаны, схема одного из которых приведена на рисунке 6.11 б.

В обоих случаях давление в напорной гидролинии устанавливается с помощью регулировочных винтов, обеспечивающих требуемый натяг пружин.

Недостаточный контакт запорно-регулирующего элемента с седлом при давлениях, близких к давлению настройки клапана, схема которого приведена на рисунке 6.11 а, отсутствует в напорных клапанах с индикаторным стержнем.

На рисунке 6.11 в приведена одна из возможных схем напорного клапана с индикаторным стержнем, на основе которой разрабатываются клапаны на давления до 50 МПа. Он состоит из запорно-регулирующего элемента (шарика) 1, поджимающей его пружины 6, поршня 5 с центральным отверстием, силовой пружины 3 и индикаторного стержня 4, закрепленного в корпусе 2.

При повышении давления в напорной гидролинии шарик 1 вместе с поршнем 5 начнет опускаться, преодолевая усилие пружины 3. При этом контакт шарика и седла будет увеличиваться. Отрыв шарика от седла произойдет тогда, когда шарик, опускаясь, сядет на торец индикаторного стержня и четко откроет проходное рабочее окно клапана.

Условное изображение предохранительного клапана прямого действия показано на рисунке 6.11 г.

Редукционными клапанами называются гидроклапаны, предназначенные для уменьшения давления в гидролинии, отводимой от основной линии, и поддержания этого давления или перепада давлений на постоянном уровне.

Редукционные гидроклапаны используются в случаях, когда к гидролинии, давление в которой выше, чем нужно потребителю, подключается один или несколько потребителей, рассчитанных на разное давление питания. Редукционные клапаны применяются также для уменьшения и стабилизации давления питания в предварительных каскадах усиления гидравлических усилителей, а также для обеспечения постоянного перепада давления на регулируемых дросселях регуляторов потока.

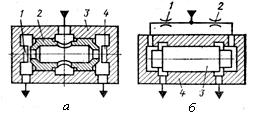

Схема редукционного клапана прямого действия приведена на рисунке 6.12 а. Его запорно-регулирующим элементом служит однощелевой золотник 1. В корпусе 2 клапана расположены также пружина 3 с опорами и регулировочный винт 4, обеспечивающий необходимую степень сжатия пружины 3. Давление напора рн, подводимое к рабочей полости золотника 1, не оказывает на него силового воздействия в осевом направлении, так как эффективные площади буртов золотника равны. Основными осевыми силами, действующими на золотник клапана, являются: сила пружины; сила, обусловленная давлением на выходе клапана, и сила, обусловленная давлением в сливной гидролинии.

а) б)

Рисунок 6.12 – Схема редукционного клапана

Очевидно, что положение золотника 1, благодаря пружине 3, будет определяться величиной разности редуцируемого давления рред и давления слива рсл. С увеличением этой разности золотник будет прикрывать рабочее окно клапана, уменьшая подачу жидкости на выходе клапана, что приведет к уменьшению разности перепада давления на клапане до величины, на которую настроен редукционный клапан. Если же вследствие увеличения расхода на выходе редукционного клапана давление рред, уменьшится, то под действием усилия пружины 3 золотник 1 приоткроет рабочее окно клапана, и редуцируемое давление восстановится.

Делители потока предназначены для разделения одного потока жидкости на два или более потоков и поддержания расходов в разделенных потоках в определенном соотношении.

На рисунке 6.13 а и б приведены две схемы делителей потоков, которые отличаются числом дросселирующих элементов, участвующих в разделении и поддержании требуемого соотношения разделенных потоков.

На рисунке 6.13 а приведена схема делителя потоков с клапанными запорно-регулирующими элементами. Он состоит из блока подвижных сопл 2, способного перемещаться в осевом направлении относительно корпуса 3, и двух упоров-заслонок 1 и 4. Положение блока сопл 2 определяется перепадом давления на его торцах. В случае увеличения давления на одном из торцов блока сопл, что соответствует уменьшению расхода, проходящего через сопло, принадлежащее этому торцу, блок сопл сместится в сторону и уменьшит противоположный зазор между соплом и заслонкой, что приведет к уменьшению расхода в другой гидролинии.

Рисунок 6.13 – Схемы делителей потоков

Из-за квадратичной зависимости между расходами и перепадами давления в зазорах регулируемых дросселей, а также нелинейной зависимости коэффициентов расхода в этих дросселях точность деления потока в таком делителе невысокая. Поэтому область его применения распространяется на случаи, когда к точности соотношения разделяемых потоков не предъявляются высокие требования.

Для разделения потоков на два неравных потока необходимо диаметры соответствующих сопл выполнить в отношении, которое требуется от соотношения разделяемых потоков.

В тех случаях, когда к разделяемым потокам предъявляются высокие требования по точности соотношения, применяют делители потока, схема одного из которых приведена на рисунке 6.13 б. Он состоит из двухщелевого золотникового распределителя 3 и двух постоянных дросселей 1 и 2, которые монтируются обычно в корпусе 4. При изменении одного из разделяемых потоков в торцовой полости золотникового распределителя 3 изменяется и давление в этой полости. Золотник 3 при этом перемещается в сторону торца с меньшим давлением, выравнивая эти давления с высокой точностью, достигающей 2…3 %. Равенство расходов в разделяемых гидролиниях объясняется равенством перепадов давлений на постоянных дросселях 1 и 2. Ошибка в соотношении разделяемых потоков объясняется наличием контактного трения в золотнике 3 и отличием реальных характеристик постоянных дросселей.

Для получения постоянного соотношения двух неравных потоков необходимо установить постоянные дроссели с разным гидравлическим сопротивлением в отношении, равном требуемому соотношению разделяемых потоков.