- •Введение

- •Тема 1 Введение. Предмет гидравлики. История развития гидравлики. Основные физико-механические свойства жидкостей и газов

- •1.1 Предмет гидравлики

- •1.2 История развития

- •1.3 Основные понятия

- •1.4 Основные физические свойства жидкостей

- •1.5 Выбор рабочей жидкости для гидросистем

- •1.6 Неньютоновские жидкости

- •Тема 2 Гидростатика

- •2.1 Понятие гидростатического давления

- •2.2 Свойства гидростатического давления

- •2.3 Поверхность уровня

- •2.4 Равновесие жидкости в поле земного тяготения

- •2.5 Основное уравнение гидростатики

- •2.6 Закон Паскаля и его технические применение

- •2.7 Абсолютное и избыточное давления. Вакуум

- •2.8 Приборы для измерения давления

- •2.9 Силы давления жидкости на плоскую стенку

- •2.10 Сила давления жидкости на криволинейную стенку

- •2.11 Закон Архимеда. Плавание тел

- •2.12 Гидростатический парадокс

- •Тема 3 Гидродинамика

- •3.1 Основные понятия

- •3.2 Расход потока жидкости

- •3.3 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности

- •3.4 Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости

- •3.5 Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.6 Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.7 Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

- •3.8 Уравнение Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости

- •3.9 Разность напоров и потери напора

- •3.10 Кавитация

- •3.11 Моделирование гидродинамических явлений

- •3.12.1 Режимы течения жидкости в трубах

- •3.12.2 Основные особенности турбулентного режима движения

- •3.12.3 Возникновение турбулентного течения жидкости

- •3.12.4 Возникновение ламинарного режима

- •3.13 Гидравлические сопротивления в потоках жидкости

- •3.13.2 Гидравлические потери по длине

- •3.13.3 Течение жидкости в шероховатых трубопроводах

- •Выводы из графиков Никурадзе

- •3.13.4 Ламинарное течение жидкости в трубах различного сечения

- •3.13.5 Местные гидравлические сопротивления

- •3) Постепенное расширение потока

- •4) Постепенное расширение потока

- •5) Поворот потока

- •3.14 Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •3.14.1 Сжатие струи

- •3.14.2 Истечение через малое отверстие в тонкой стенке

- •3.14.3 Истечение через насадки

- •3.15 Гидравлический расчет трубопроводов

- •3.15.1 Виды трубопроводов

- •3.15.2 Расчет простого трубопровода

- •3.15.3 Последовательное соединение трубопроводов

- •3.15.4 Параллельное соединение трубопроводов

- •Если сечение трубы постоянно, то

- •3.16.2 Гидравлический удар в трубопроводах

- •3.16.3 Способы гашения и примеры использования гидравлического удара

- •Тема 4 Гидромашины

- •4.1 Общие сведения и классификация

- •4.2 Основные параметры гидромашин

- •4.3 Лопастные гидромашины

- •4.3.1 Кинематика движения жидкости

- •4.3.2 Основное уравнение лопастных машин

- •4.3.3 Характеристики лопастных машин

- •4.3.4 Эксплуатационные расчеты центробежных насосов

- •4.3.5 Конструктивные разновидности лопастных насосов

- •Центробежные консольные насосы

- •Осевые насосы

- •Вихревые насосы

- •4.4 Гидродинамические передачи

- •4.4.1 Общие сведения о гидродинамических передачах

- •4.4.2 Устройство и рабочий процесс гидромуфты

- •4.4.3 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора

- •4.5 Объемные гидромашины

- •4.5.1 Основные понятия

- •4.5.2 Классификация объемных гидромашин

- •4.5.3 Конструктивные разновидности объемных насосов Возвратно-поступательные насосы

- •Роторные радиально-поршневые гидромашины

- •Радиально-поршневой регулируемый насос с цапфенным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой насос с клапанным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой высокомоментный гидромотор.

- •Роторные аксиально-поршневые гидромашины

- •Шестеренные гидромашины

- •Насосы с шестернями внутреннего зацепления.

- •Винтовые насосы.

- •Пластинчатые гидромашины

- •Пластинчатые насосы одинарного действия.

- •Пластинчатые насосы двукратного действия.

- •4.5.4 Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения

- •Гидродвигатели прямолинейного движения

- •Гидродвигатели поворотного движения

- •Тема 5 Объемный гидропривод

- •5.1 Основные понятия

- •5.2 Принцип действия объемного гидропривода

- •5.3 Условные графические обозначения элементов

- •5.4 Классификация гидроприводов

- •1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя:

- •2. По возможности регулирования:

- •3. По схеме циркуляции рабочей жидкости:

- •4. По источнику подачи рабочей жидкости:

- •5.5 Преимущества и недостатки гидропривода

- •5.6 Расчет простейшего гидропривода

- •5.6.2 Расчет простейшего поступательного гидропривода

- •5.7.1 Гидроприводы с дроссельным регулированием

- •1 Насос; 2 переливной клапан; 3 гидрораспределитель;

- •4 Гидроцилиндр; 5 гидродроссель; 6 бак

- •5.7.2 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием

- •5.7.3 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием

- •5.7.4 Способы стабилизации скорости в гидроприводах

- •5.7.5 Системы синхронизации движения выходных звеньев

- •5.8 Следящие гидроприводы

- •5.8.1 Принцип действия и области применения

- •5.8.2 Следящие гидроприводы с дополнительными каскадами усиления

- •5.8.2 Электрогидравлические следящие приводы

- •6.1 Гидравлические линии

- •6.1.1 Трубопроводы

- •6.1.2 Соединения

- •6.2 Гидроаппаратура станков

- •6.2.1 Гидродроссели

- •6.2.2 Гидроклапаны

- •Направляющие гидроклапаны

- •Регулирующие гидроклапаны

- •6.2.3 Гидрораспределители

- •4/3 Типа пг74-24м с ручным управлением: 1, 9 – крышки корпуса; 2 – палец; 3 – ось; 4 – рукоятка; 5 – шарик; 6 – пружина; 7 – корпус; 8 – золотник; 10 – втулка

- •6.3 Вспомогательные устройства гидросистем

- •6.3.1 Гидробаки

- •6.3.2 Аппараты теплообменные

- •6.3.3 Фильтры

- •6.3.4 Гидроаккумуляторы

- •Содержание

- •Список литературы

4.2 Основные параметры гидромашин

К основным параметрам гидромашин относятся:

подача (для насосов) и расход (для гидродвигателей),

рабочий объем (для объемных гидромашин),

вакуумметрическая высота всасывания,

давление нагнетания (для объемных гидромашин) или напор (для динамических гидромашин),

крутящий момент,

частота вращения,

мощность,

коэффициент полезного действия.

Подачей насоса называют количество жидкости, проходящий через выходной патрубок в единицу времени. Объёмная Q подача насоса – отношение объёма жидкости, проходящей через напорный патрубок к промежутку времени, за которое происходит перемещение этого объёма жидкости. Единицы измерения: м3/с, л/мин, л/с.

Рабочий объем насоса V0 (для объемных насосов) – это разность наибольшего и наименьшего значений замкнутого объема рабочей камеры за оборот или двойной ход рабочего органа насоса.

Минутную теоретическую подачу объемного насоса Qт.н и гидромотора Qт.м рассчитывают по формуле

![]() ,

м3/с

,

м3/с

где n – частота вращения гидромашины (насоса или мотора), об/с;

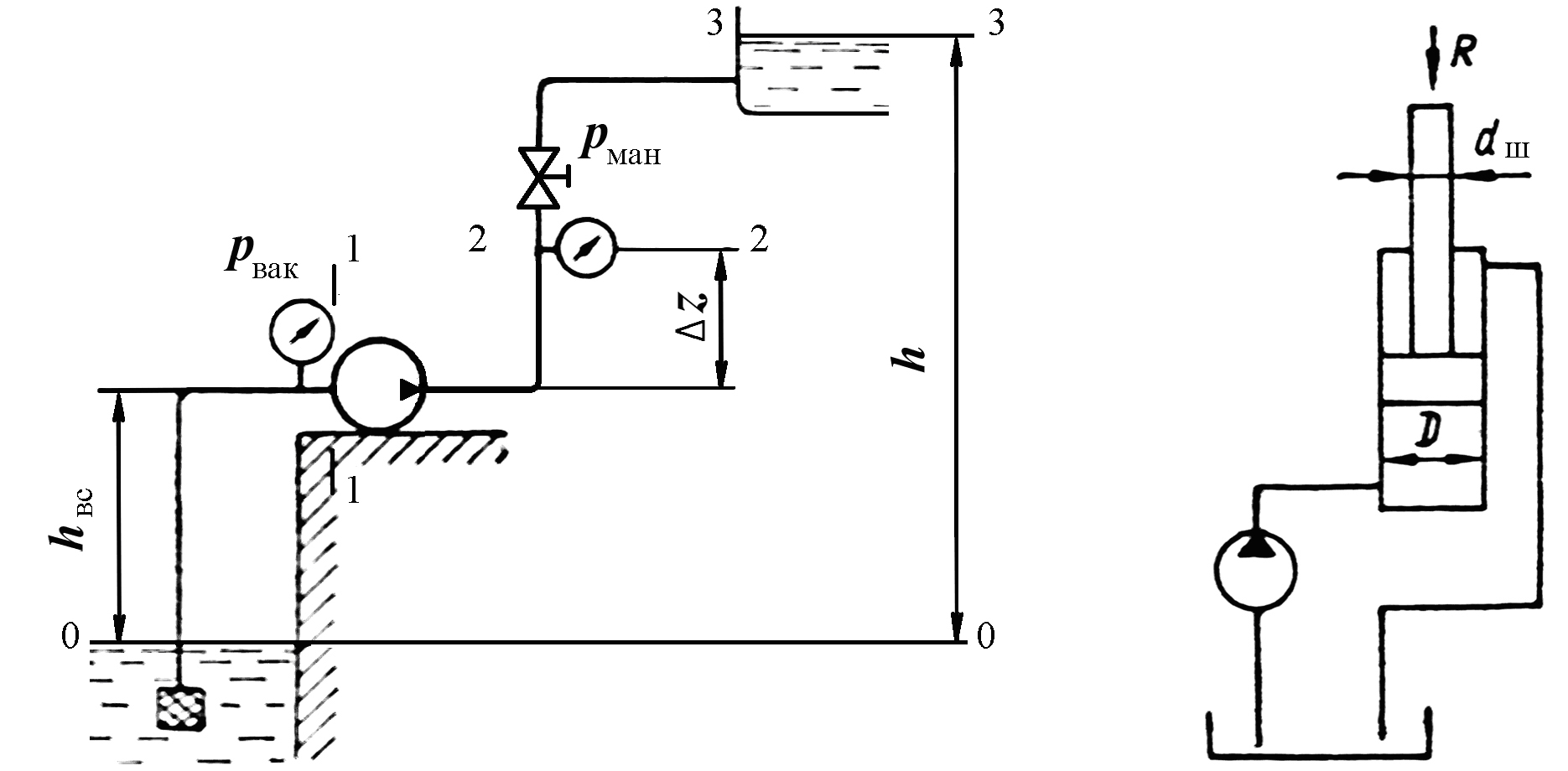

Рисунок 4.3 – Схема насосной установки

Давление насоса р (давление нагнетания) – это величина, определяемая зависимостью

![]() ,

Па,

,

Па,

где р2 и р1 – давление на выходе и на входе в насос (рисунок 4.3), Па;

ρ – плотность жидкой среды, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

z2 и z1 – высота центра тяжести сечения выхода и входа в насос, м;

![]() и

и

![]() – скорость жидкости на выходе и на входе

в насос, м/с. Определяются из формулы

расхода жидкости через сечения

трубопроводов всасывающего и напорного:

– скорость жидкости на выходе и на входе

в насос, м/с. Определяются из формулы

расхода жидкости через сечения

трубопроводов всасывающего и напорного:

![]() ;

;

![]() ,

м/с

,

м/с

где d2 и d1 – диаметры напорного и всасывающего трубопроводов, м.

Давление на входе и на выходе из насоса (рисунок 4.3), в случае установки вакуумметра и манометра соответственно, определяется по этим приборам как вакуум на входе в насос рвак (обычно имеет знак «–») и избыточное (манометрическое) давление на выходе рман (обычно имеет знак «+»).

Напор H – это разность энергий единицы веса жидкости в сечении потока после насоса и перед ним (рисунок 4.3). В случае установившегося движения жидкости из уравнения Бернулли напор равен

![]() ,

м

,

м

где е1 и е2 – удельная энергия потока жидкости на входе в рабочее колесо и на выходе из него;

р – давление;

z – энергия положения (потенциальная энергия);

α – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерность распределения скоростей жидкости по сечению;

υ – средняя скорость потока в данном сечении.

Для гидромоторов выходными параметрами являются крутящий момент Mгм и частота вращения вала n.

Крутящий теоретический момент Мт определяется по формуле

![]() .

.

где

![]() – перепад давлений на гидромоторе.

– перепад давлений на гидромоторе.

Рассматриваемые насосы являются самовсасывающими, т. е. в них обеспечивается самозаполнение подводящего трубопровода жидкой средой.

Необходимое абсолютное давление во всасывающем патрубке насоса зависит от высоты всасывания и потерь напора во всасывающей магистрали.

Назовем уровни свободной поверхности в напорном и приемном резервуарах напорным и приемным уровнями; разность этих уровней – геометрическим напором h насосной установки.

Из расчетной схемы установки такого насоса (рисунок 4.3) следует, что в случае, если приемный резервуар соединен с атмосферой, то жидкость перемещается во всасывающем трубопроводе, преодолевая его сопротивление. При этом она поднимается от уровня жидкости в резервуаре до входа в насос под действием разности атмосферного давления р0, действующего на поверхности жидкости в резервуаре, и давления рвх на входе в насос (р0 – рвх) в режиме всасывания. Под действием этой разности давлений преодолеваются силы инерции жидкости во всасывающем трубопроводе и в насосе, гидравлическое сопротивление всасывающей линии. Следовательно, напор во всасывающем патрубке насоса будет определяться по формуле (из уравнения Бернулли)

![]() ,

,

где рвх и υвх – давление и скорость жидкости во всасывающем патрубке насоса;

hвс – геометрическая высота всасывания;

Δhп – потери во всасывающем трубопроводе.

Давление на входе в насос и на входе в рабочее колесо уменьшается с уменьшением давления в приемном резервуаре и увеличением геометрической высоты всасывания и потерь в подводящем трубопроводе. Давление на входе в насос может уменьшиться до давления насыщенных паров и возникнет кавитация.

Для нормальной безкавитационной работы насоса для каждой конструктивной разновидности и типоразмера устанавливают допустимую высоту всасывания, которую указывают в характеристиках насоса.

Допустимая высота всасывания насоса находится по формуле

![]() ,

,

Высота всасывания зависит от типа жидкости и температуры, и будет уменьшаться с повышением температуры, т.к. от нее зависит упругость паров жидкости.

Потребляемая мощность насоса N – это энергия, подводимая к нему от двигателя за единицу времени

![]() ,

Вт

,

Вт

где М – крутящий момент на валу, Н·м;

ω – угловая скорость рабочего колеса.

Полезная мощность насоса Nп – это энергия, приобретённая за единицу времени жидкостью, прошедшей через насос

![]() ,

Вт

,

Вт

где ρ – плотность жидкости.

Мощность насоса больше полезной мощности Nп на величину потерь в насосе. Эти потери оцениваются КПД насоса η, который равен отношению полезной мощности к потребляемой

![]() .

.

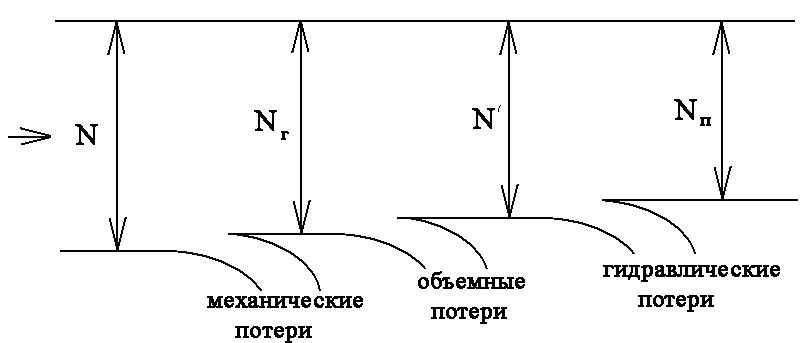

В процессе работы гидравлической машины происходят потери энергии или мощности, которые делят на механические, объёмные и гидравлические (рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Баланс энергии в гидромашине.

Механические потери – это потери на трение в подшипниках, в уплотнениях вала и на трение наружной поверхности рабочих колёс о жидкость (дисковое трение). Мощность, остающаяся за вычетом механических потерь, передаётся рабочим колесом жидкости. Её принято называть гидравлической. Величина механических потерь оценивается механическим КПД (рисунок 4.4)

![]()

Механические потери влияют на силовую характеристику жидкости, т.е. на давление или момент на валу гидромашины

С

учетом механического КПД приводной

момент на валу насоса будет равен

![]() .

.

С учетом механического КПД эффективный момент на валу гидродвигателя будет равен

![]()

где

![]() и

и

![]() – механический КПД насоса и гидромотора.

– механический КПД насоса и гидромотора.

Объёмные потери. Величина фактической подачи Qэф будет меньше расчетной Qт на величину объемных потерь ΔQ = Qт – Qэф, которые возникают:

― в результате утечек жидкости под действием перепада давления из рабочей полости в нерабочую (в объемных гидромашинах) или утечек жидкости в рабочем колесе из-за большого давления на выходе из рабочего колеса чем на входе (в динамических гидромашинах);

― потерь, обусловленных неполным заполнением рабочих камер жидкостью при проходе через зону всасывания из-за гидравлического сопротивления входных каналов, кавитационных процессов и выделения воздуха, действия, на жидкость центробежных сил. Эти потери принято называть потерями на всасывании насоса, которые могут составить в некоторых случаях 75% всех объемных потерь в насосе. Основными причинами неполного заполнения жидкостью рабочих камер насоса при прохождении ими всасывающей зоны являются малое давление на входе в насос, большое сопротивление всасывающих каналов, подводящих жидкость к распределительным окнам блока, сопротивление в распределительных окнах и в самих цилиндрах.

Теоретическая подача насоса Qт – представляет собой сумму подачи и объемных потерь насоса. Следовательно, фактический расход (для гидродвигателя) или подача (для насоса) определяются по формулам

![]() ,

,

![]() ,

м3/с

(л/мин):

,

м3/с

(л/мин):

где ![]() – объемный КПД насоса.

– объемный КПД насоса.

Гидравлические

потери –

это потери на преодоление гидравлического

сопротивления внутренних каналов

гидромашины, всасывающего и напорного

патрубков

![]() ,

оцениваются гидравлическим КПД насоса

,

оцениваются гидравлическим КПД насоса

![]() .

.

Гидравлический КПД насоса показывает, насколько манометрический напор, развиваемый насосом, отличается от теоретического напора. Ввиду некоторой сложности измерения потерь напора, обусловленных гидравлическим сопротивлением, гидравлический КПД обычно не рассчитывается, а гидравлические потери учитываются механическим КПД.

Следовательно, полный (общий) КПД гидромашины можно также определить по формуле

![]() .

.