- •Введение

- •Тема 1 Введение. Предмет гидравлики. История развития гидравлики. Основные физико-механические свойства жидкостей и газов

- •1.1 Предмет гидравлики

- •1.2 История развития

- •1.3 Основные понятия

- •1.4 Основные физические свойства жидкостей

- •1.5 Выбор рабочей жидкости для гидросистем

- •1.6 Неньютоновские жидкости

- •Тема 2 Гидростатика

- •2.1 Понятие гидростатического давления

- •2.2 Свойства гидростатического давления

- •2.3 Поверхность уровня

- •2.4 Равновесие жидкости в поле земного тяготения

- •2.5 Основное уравнение гидростатики

- •2.6 Закон Паскаля и его технические применение

- •2.7 Абсолютное и избыточное давления. Вакуум

- •2.8 Приборы для измерения давления

- •2.9 Силы давления жидкости на плоскую стенку

- •2.10 Сила давления жидкости на криволинейную стенку

- •2.11 Закон Архимеда. Плавание тел

- •2.12 Гидростатический парадокс

- •Тема 3 Гидродинамика

- •3.1 Основные понятия

- •3.2 Расход потока жидкости

- •3.3 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности

- •3.4 Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости

- •3.5 Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.6 Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.7 Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

- •3.8 Уравнение Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости

- •3.9 Разность напоров и потери напора

- •3.10 Кавитация

- •3.11 Моделирование гидродинамических явлений

- •3.12.1 Режимы течения жидкости в трубах

- •3.12.2 Основные особенности турбулентного режима движения

- •3.12.3 Возникновение турбулентного течения жидкости

- •3.12.4 Возникновение ламинарного режима

- •3.13 Гидравлические сопротивления в потоках жидкости

- •3.13.2 Гидравлические потери по длине

- •3.13.3 Течение жидкости в шероховатых трубопроводах

- •Выводы из графиков Никурадзе

- •3.13.4 Ламинарное течение жидкости в трубах различного сечения

- •3.13.5 Местные гидравлические сопротивления

- •3) Постепенное расширение потока

- •4) Постепенное расширение потока

- •5) Поворот потока

- •3.14 Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •3.14.1 Сжатие струи

- •3.14.2 Истечение через малое отверстие в тонкой стенке

- •3.14.3 Истечение через насадки

- •3.15 Гидравлический расчет трубопроводов

- •3.15.1 Виды трубопроводов

- •3.15.2 Расчет простого трубопровода

- •3.15.3 Последовательное соединение трубопроводов

- •3.15.4 Параллельное соединение трубопроводов

- •Если сечение трубы постоянно, то

- •3.16.2 Гидравлический удар в трубопроводах

- •3.16.3 Способы гашения и примеры использования гидравлического удара

- •Тема 4 Гидромашины

- •4.1 Общие сведения и классификация

- •4.2 Основные параметры гидромашин

- •4.3 Лопастные гидромашины

- •4.3.1 Кинематика движения жидкости

- •4.3.2 Основное уравнение лопастных машин

- •4.3.3 Характеристики лопастных машин

- •4.3.4 Эксплуатационные расчеты центробежных насосов

- •4.3.5 Конструктивные разновидности лопастных насосов

- •Центробежные консольные насосы

- •Осевые насосы

- •Вихревые насосы

- •4.4 Гидродинамические передачи

- •4.4.1 Общие сведения о гидродинамических передачах

- •4.4.2 Устройство и рабочий процесс гидромуфты

- •4.4.3 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора

- •4.5 Объемные гидромашины

- •4.5.1 Основные понятия

- •4.5.2 Классификация объемных гидромашин

- •4.5.3 Конструктивные разновидности объемных насосов Возвратно-поступательные насосы

- •Роторные радиально-поршневые гидромашины

- •Радиально-поршневой регулируемый насос с цапфенным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой насос с клапанным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой высокомоментный гидромотор.

- •Роторные аксиально-поршневые гидромашины

- •Шестеренные гидромашины

- •Насосы с шестернями внутреннего зацепления.

- •Винтовые насосы.

- •Пластинчатые гидромашины

- •Пластинчатые насосы одинарного действия.

- •Пластинчатые насосы двукратного действия.

- •4.5.4 Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения

- •Гидродвигатели прямолинейного движения

- •Гидродвигатели поворотного движения

- •Тема 5 Объемный гидропривод

- •5.1 Основные понятия

- •5.2 Принцип действия объемного гидропривода

- •5.3 Условные графические обозначения элементов

- •5.4 Классификация гидроприводов

- •1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя:

- •2. По возможности регулирования:

- •3. По схеме циркуляции рабочей жидкости:

- •4. По источнику подачи рабочей жидкости:

- •5.5 Преимущества и недостатки гидропривода

- •5.6 Расчет простейшего гидропривода

- •5.6.2 Расчет простейшего поступательного гидропривода

- •5.7.1 Гидроприводы с дроссельным регулированием

- •1 Насос; 2 переливной клапан; 3 гидрораспределитель;

- •4 Гидроцилиндр; 5 гидродроссель; 6 бак

- •5.7.2 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием

- •5.7.3 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием

- •5.7.4 Способы стабилизации скорости в гидроприводах

- •5.7.5 Системы синхронизации движения выходных звеньев

- •5.8 Следящие гидроприводы

- •5.8.1 Принцип действия и области применения

- •5.8.2 Следящие гидроприводы с дополнительными каскадами усиления

- •5.8.2 Электрогидравлические следящие приводы

- •6.1 Гидравлические линии

- •6.1.1 Трубопроводы

- •6.1.2 Соединения

- •6.2 Гидроаппаратура станков

- •6.2.1 Гидродроссели

- •6.2.2 Гидроклапаны

- •Направляющие гидроклапаны

- •Регулирующие гидроклапаны

- •6.2.3 Гидрораспределители

- •4/3 Типа пг74-24м с ручным управлением: 1, 9 – крышки корпуса; 2 – палец; 3 – ось; 4 – рукоятка; 5 – шарик; 6 – пружина; 7 – корпус; 8 – золотник; 10 – втулка

- •6.3 Вспомогательные устройства гидросистем

- •6.3.1 Гидробаки

- •6.3.2 Аппараты теплообменные

- •6.3.3 Фильтры

- •6.3.4 Гидроаккумуляторы

- •Содержание

- •Список литературы

3.15.2 Расчет простого трубопровода

Одна из задач расчёта трубопровода – определить минимальную мощность, необходимую для доставки данного количества жидкости в заданную точку, т.е. на определённое расстояние.

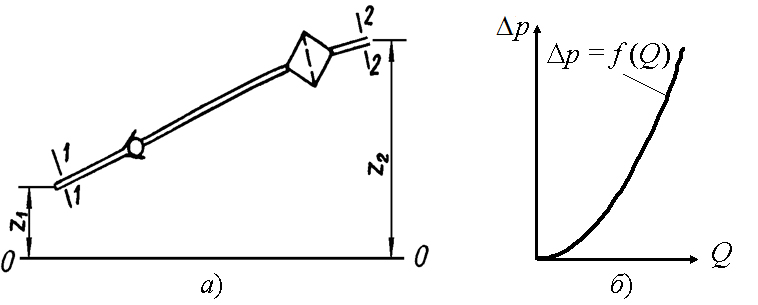

Рисунок 3.32 - Простой трубопровод (а) и характеристика простого

трубопровода(б)

Пусть простой трубопровод (рисунок 3.32, а) постоянного сечения расположен произвольно в пространстве, имеет общую длину l и диаметр d и содержит ряд местных сопротивлений. В начальном сечении (1-1) имеем нивелирную высоту z1 и избыточное давление р1, а в конечном (2-2) – соответственно z2 и р2. Скорость потока в этих сечениях вследствие постоянства диаметра трубы одинакова и равна .

Запишем уравнение Бернулли сечений 1-1 и 2-2

;

где

![]() – сумма потерь полного напора на участке

между сечениями;

– сумма потерь полного напора на участке

между сечениями;

υср – средняя величина скорость по сечению;

– коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерность распределения скорость по сечению потока.

Суммарные потери на трение по длине и на местных сопротивлениях на участке трубы длиной l. Потери будут определяться по формулам

![]() и

и

![]() .

.

Учитывая

уравнение неразрывности потока и

постоянство диаметра трубы т. е.

![]() и

и

![]() ,

скоростные напоры в обеих частях можно

сократить. Тогда уравнение Бернулли

примет вид

,

скоростные напоры в обеих частях можно

сократить. Тогда уравнение Бернулли

примет вид

![]() (1)

(1)

Выразив величину скорости через расход и подставив в выражение (1) получим формулу

![]()

или

![]() (2)

(2)

где ![]() - гидравлическое сопротивление

трубопровода.

- гидравлическое сопротивление

трубопровода.

Выражение

(2) называется характеристикой

трубопровода

при турбулентном движении жидкости.

Эта характеристика представляет собой

зависимость суммарных потерь давления

(напора) от расхода в трубопроводе

![]() (

(![]() )

(рисунок 3.32, б).

)

(рисунок 3.32, б).

Если в трубопроводе установлены гидравлические аппараты, имеющие свои сопротивления, то их необходимо добавить к коэффициенту сопротивления трубопровода, и в результате получится суммарное гидравлическое сопротивления.

3.15.3 Последовательное соединение трубопроводов

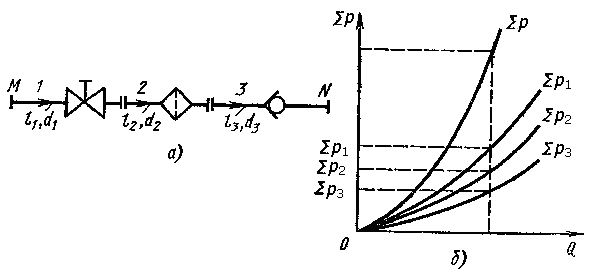

Последовательный трубопровод состоит из нескольких труб различной длины и различного диаметра, соединённых между собой (рисунок 3.33, а).

Рисунок 3.33 – Последовательное соединение трубопроводов (а)

и построение суммарной характеристики трубопроводов (б)

В каждом из этих трубопроводов могут иметься свои местные сопротивления. Течение в жидкости в такой трубе подчиняется следующим условиям:

расход на всех участках трубопровода одинаков, т.е. Q1 = Q2 = Q3;

потери давления (напора) во всём трубопроводе равны сумме потерь на каждом участке

:

:

![]() .

.

С учётом сказанного нетрудно получить уравнение для определения суммарных потерь давления, которое примет вид

![]() ,

,![]() ,

(3)

,

(3)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - гидравлическое сопротивление

соответственно первого, второго, и

третьего участков трубопровода;

- гидравлическое сопротивление

соответственно первого, второго, и

третьего участков трубопровода;

![]() -

суммарное гидравлическое сопротивление

всего трубопровода.

-

суммарное гидравлическое сопротивление

всего трубопровода.

Величина суммарного сопротивления с учётом ранее полученной формулы для простых трубопроводов составит

;

;

.

.

В общем случае выражение, описывающее суммарное гидравлическое сопротивление сложного трубопровода, будет выглядеть

.

.

Уравнение,

определяющее суммарные потери давления,

представляет собой характеристику

сложного трубопровода,

которая является суммой характеристик

простых трубопроводов. Это уравнение

позволяет узнать, какие энергетические

характеристики должен иметь источник

энергии, чтобы жидкость могла протекать

по всему трубопроводу. Однако в конечной

точке этой трубы энергия жидкости будет

равна нулю. Если в конце трубы необходимо

иметь какое-то давление pнагр

(например, чтобы преодолевать нагрузку)

к величине

нужно добавить эту величину. Кроме того,

т.к. в общем случае величина скоростного

напора в начале

![]() и в конце

и в конце

![]() трубопровода из-за разных диаметров

различны, необходимо добавить и эту

разницу к

.

В результате энергия, которой должен

обладать источник, должна составлять

трубопровода из-за разных диаметров

различны, необходимо добавить и эту

разницу к

.

В результате энергия, которой должен

обладать источник, должна составлять

![]() .

.

Если переписать это уравнение, заменив скорость жидкости отношением расхода к площади живого сечения, получим

или

или

![]() или

или

![]()

где

- коэффициент.

- коэффициент.

Сумма

![]() в этом выражении – общее гидравлическое

сопротивление сложного трубопровода.

в этом выражении – общее гидравлическое

сопротивление сложного трубопровода.

Из приведённых уравнений вытекает следующее важное правило: для построения характеристик последовательного соединения нескольких трубопроводов следует сложить ординаты (потери давления) характеристик каждого из этих трубопроводов при одинаковых абсциссах (расходах) (рисунок 3.33, б).