- •Введение

- •Тема 1 Введение. Предмет гидравлики. История развития гидравлики. Основные физико-механические свойства жидкостей и газов

- •1.1 Предмет гидравлики

- •1.2 История развития

- •1.3 Основные понятия

- •1.4 Основные физические свойства жидкостей

- •1.5 Выбор рабочей жидкости для гидросистем

- •1.6 Неньютоновские жидкости

- •Тема 2 Гидростатика

- •2.1 Понятие гидростатического давления

- •2.2 Свойства гидростатического давления

- •2.3 Поверхность уровня

- •2.4 Равновесие жидкости в поле земного тяготения

- •2.5 Основное уравнение гидростатики

- •2.6 Закон Паскаля и его технические применение

- •2.7 Абсолютное и избыточное давления. Вакуум

- •2.8 Приборы для измерения давления

- •2.9 Силы давления жидкости на плоскую стенку

- •2.10 Сила давления жидкости на криволинейную стенку

- •2.11 Закон Архимеда. Плавание тел

- •2.12 Гидростатический парадокс

- •Тема 3 Гидродинамика

- •3.1 Основные понятия

- •3.2 Расход потока жидкости

- •3.3 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности

- •3.4 Уравнение Бернулли для установившегося движения идеальной жидкости

- •3.5 Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.6 Энергетическая интерпретация уравнения Бернулли

- •3.7 Уравнение Бернулли для потока идеальной жидкости

- •3.8 Уравнение Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости

- •3.9 Разность напоров и потери напора

- •3.10 Кавитация

- •3.11 Моделирование гидродинамических явлений

- •3.12.1 Режимы течения жидкости в трубах

- •3.12.2 Основные особенности турбулентного режима движения

- •3.12.3 Возникновение турбулентного течения жидкости

- •3.12.4 Возникновение ламинарного режима

- •3.13 Гидравлические сопротивления в потоках жидкости

- •3.13.2 Гидравлические потери по длине

- •3.13.3 Течение жидкости в шероховатых трубопроводах

- •Выводы из графиков Никурадзе

- •3.13.4 Ламинарное течение жидкости в трубах различного сечения

- •3.13.5 Местные гидравлические сопротивления

- •3) Постепенное расширение потока

- •4) Постепенное расширение потока

- •5) Поворот потока

- •3.14 Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •3.14.1 Сжатие струи

- •3.14.2 Истечение через малое отверстие в тонкой стенке

- •3.14.3 Истечение через насадки

- •3.15 Гидравлический расчет трубопроводов

- •3.15.1 Виды трубопроводов

- •3.15.2 Расчет простого трубопровода

- •3.15.3 Последовательное соединение трубопроводов

- •3.15.4 Параллельное соединение трубопроводов

- •Если сечение трубы постоянно, то

- •3.16.2 Гидравлический удар в трубопроводах

- •3.16.3 Способы гашения и примеры использования гидравлического удара

- •Тема 4 Гидромашины

- •4.1 Общие сведения и классификация

- •4.2 Основные параметры гидромашин

- •4.3 Лопастные гидромашины

- •4.3.1 Кинематика движения жидкости

- •4.3.2 Основное уравнение лопастных машин

- •4.3.3 Характеристики лопастных машин

- •4.3.4 Эксплуатационные расчеты центробежных насосов

- •4.3.5 Конструктивные разновидности лопастных насосов

- •Центробежные консольные насосы

- •Осевые насосы

- •Вихревые насосы

- •4.4 Гидродинамические передачи

- •4.4.1 Общие сведения о гидродинамических передачах

- •4.4.2 Устройство и рабочий процесс гидромуфты

- •4.4.3 Устройство и рабочий процесс гидротрансформатора

- •4.5 Объемные гидромашины

- •4.5.1 Основные понятия

- •4.5.2 Классификация объемных гидромашин

- •4.5.3 Конструктивные разновидности объемных насосов Возвратно-поступательные насосы

- •Роторные радиально-поршневые гидромашины

- •Радиально-поршневой регулируемый насос с цапфенным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой насос с клапанным распределением жидкости.

- •Радиально-поршневой высокомоментный гидромотор.

- •Роторные аксиально-поршневые гидромашины

- •Шестеренные гидромашины

- •Насосы с шестернями внутреннего зацепления.

- •Винтовые насосы.

- •Пластинчатые гидромашины

- •Пластинчатые насосы одинарного действия.

- •Пластинчатые насосы двукратного действия.

- •4.5.4 Гидродвигатели прямолинейного и поворотного движения

- •Гидродвигатели прямолинейного движения

- •Гидродвигатели поворотного движения

- •Тема 5 Объемный гидропривод

- •5.1 Основные понятия

- •5.2 Принцип действия объемного гидропривода

- •5.3 Условные графические обозначения элементов

- •5.4 Классификация гидроприводов

- •1. По характеру движения выходного звена гидродвигателя:

- •2. По возможности регулирования:

- •3. По схеме циркуляции рабочей жидкости:

- •4. По источнику подачи рабочей жидкости:

- •5.5 Преимущества и недостатки гидропривода

- •5.6 Расчет простейшего гидропривода

- •5.6.2 Расчет простейшего поступательного гидропривода

- •5.7.1 Гидроприводы с дроссельным регулированием

- •1 Насос; 2 переливной клапан; 3 гидрораспределитель;

- •4 Гидроцилиндр; 5 гидродроссель; 6 бак

- •5.7.2 Гидропривод с объемным (машинным) регулированием

- •5.7.3 Гидропривод с объемно-дроссельным регулированием

- •5.7.4 Способы стабилизации скорости в гидроприводах

- •5.7.5 Системы синхронизации движения выходных звеньев

- •5.8 Следящие гидроприводы

- •5.8.1 Принцип действия и области применения

- •5.8.2 Следящие гидроприводы с дополнительными каскадами усиления

- •5.8.2 Электрогидравлические следящие приводы

- •6.1 Гидравлические линии

- •6.1.1 Трубопроводы

- •6.1.2 Соединения

- •6.2 Гидроаппаратура станков

- •6.2.1 Гидродроссели

- •6.2.2 Гидроклапаны

- •Направляющие гидроклапаны

- •Регулирующие гидроклапаны

- •6.2.3 Гидрораспределители

- •4/3 Типа пг74-24м с ручным управлением: 1, 9 – крышки корпуса; 2 – палец; 3 – ось; 4 – рукоятка; 5 – шарик; 6 – пружина; 7 – корпус; 8 – золотник; 10 – втулка

- •6.3 Вспомогательные устройства гидросистем

- •6.3.1 Гидробаки

- •6.3.2 Аппараты теплообменные

- •6.3.3 Фильтры

- •6.3.4 Гидроаккумуляторы

- •Содержание

- •Список литературы

2.11 Закон Архимеда. Плавание тел

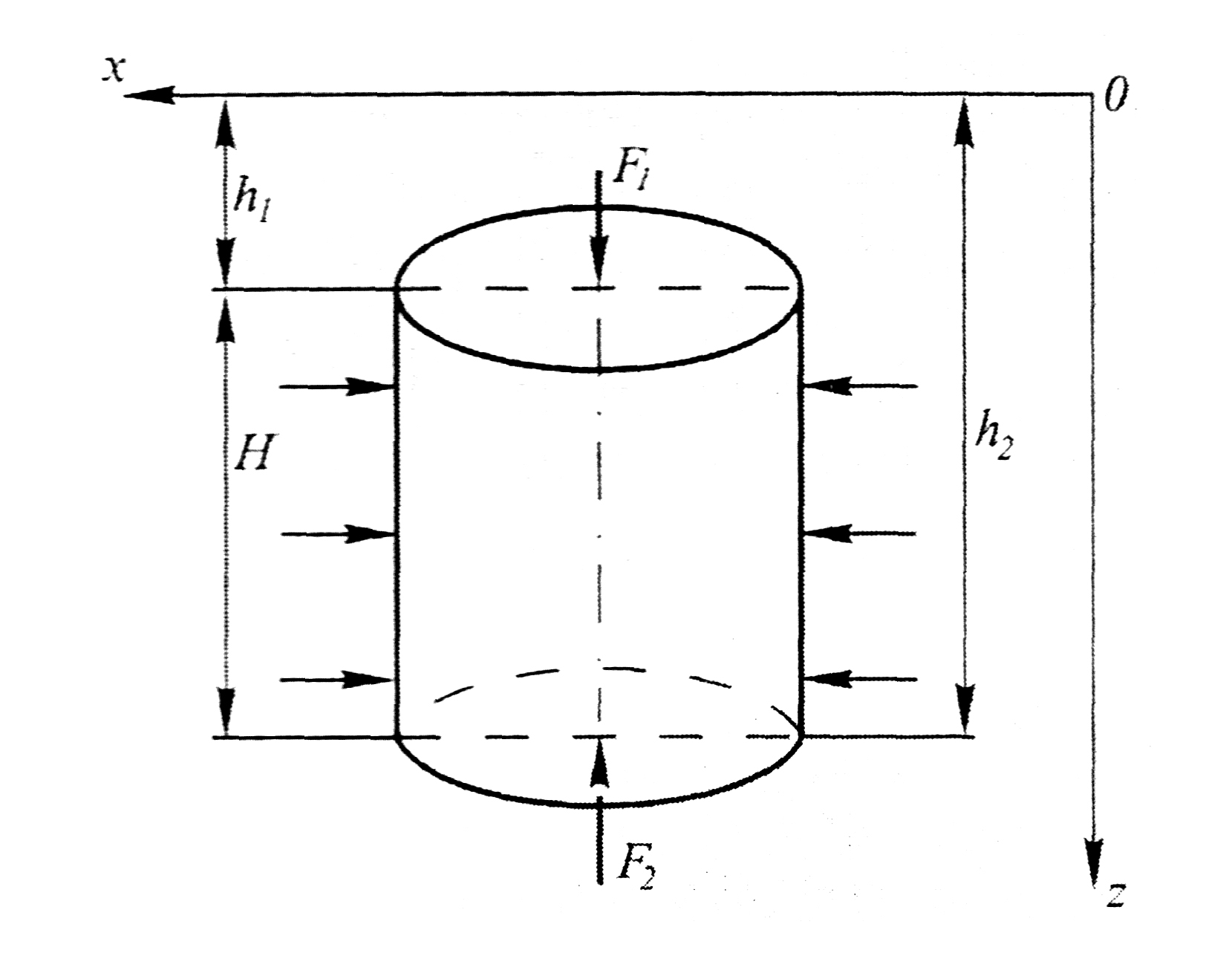

Рисунок 2.15 – Схема к закону Архимеда

Закон Архимеда определяет силу давления жидкости на поверхность погруженного в него тела. Предположим, что вертикальный цилиндр высотой H, с площадью основания S, погружен в жидкость (рисунок 2.15). При этом верхнее основание цилиндра погружено на глубину h1, а нижнее – h2. этот цилиндр находится под действием сил:

1) силы F1 действующей на верхнее основание цилиндра;

2) силы F2, действующей на нижнее основание цилиндра;

3) сил гидростатического давления, действующих со всех сторон на вертикальную плоскость цилиндра и направленных нормально к его вертикальной оси (последние будут между собой уравновешиваться, так как они равны по величине и направлены в противоположные стороны).

Сила F1 нормальная к верхнему основанию цилиндра равна

![]()

будет направлена сверху вниз. Сила F1 будет стремиться погрузить тело в жидкость.

Сила F2, нормальная к нижнему основанию цилиндра равна

![]()

будет действовать снизу вверх. Сила F2 будет стремиться вытолкнуть тело из жидкости.

Разность этих сил будет равна выталкивающей силе

![]() ,

,

которая равна весу объема жидкости, вытесненной телом, погруженным в жидкость.

Следовательно, закон Архимеда гласит: тело, погруженное в жидкость, находится под действием выталкивающей силы гидростатического давления, направленной снизу вверх и равной весу объема жидкости, вытесненной телом.

Разность

между выталкивающей силой FА

и весом тела Gт,

погруженным в жидкость, называется

подъемной силой

![]() ,

Н. В зависимости от соотношения этих

сил возможны следующие случаи плавания

тел:

,

Н. В зависимости от соотношения этих

сил возможны следующие случаи плавания

тел:

1) FА > Gт – тело всплывает на поверхность жидкости и плавает на поверхности в частично погруженном состоянии;

2) FА < Gт – тело тонет;

3) FА = Gт – тело плавает в полностью погруженном состоянии.

2.12 Гидростатический парадокс

Рассмотрим три сосуда разной формы, заполненные жидкостью до одного уровня hc (рисунок 2.16). Все сосуды такие, что имеют одинаковую площадь дна.

В соответствии с общей формулой определения силы, действующей на плоскую поверхность можно вычислить силу, действующую на дно сосуда.

![]() ,

,

Рисунок 2.16 – Схема к определению гидростатического парадокса

Для всех трёх сосудов эти силы окажутся одинаковыми и независящими от веса жидкости в сосуде. Но на опору все сосуды будут действовать с разными силами, равными весу сосудов с жидкостью. Этот факт получил название гидростатического парадокса.

Тема 3 Гидродинамика

3.1 Основные понятия

Гидродинамика – раздел гидравлики, в котором изучаются законы движения жидкости (кинематика) и ее взаимодействие с твердыми телами при их относительном движении (динамика).

Кинематика жидкости изучает связь между геометрическими характеристиками движения и времени (скоростью и ускорением).

Динамика жидкости (или гидродинамика) изучает законы движения жидкости как результат действия сил и их применение в инженерной практике.

Течение жидкости может быть разделено на два основных вида: установившееся или неустановившееся.

Установившимся

называют течение жидкости, неизменное

по времени, при котором давление и

скорость являются функциями только

координат, и не зависят от времени

(рисунок 3.1). Давление и скорость могут

изменяться при перемещении частицы

жидкости из одного положения в другое,

но в данной неподвижной относительно

русла точке давление и скорость при

установившемся движении не изменяются

во времени, т.е. ![]() ;

;

![]() .

.

Рисунок 3.1 – Схема установившегося движения

Примером установившегося движения может служить истечение жидкости из сосуда, в котором поддерживается постоянный уровень, или движение жидкости в трубопроводе, создаваемое центробежным насосом с постоянной частотой вращения вала.

Неустановившимся называют течение жидкости, все характеристики которого изменяются по времени в точках рассматриваемого пространства (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Схема неустановившегося движения

В общем случае неустановившегося течения давление и скорость зависят как от координаты, так и от времени

![]() ;

;

![]() .

.

Примерами неустановившегося движения жидкости могут служить быстрое опустошение сосудов через отверстие в дне или движение во всасывающей или напорной трубе поршневого насоса, поршень которого совершает возвратно-поступательное движение.

В гидродинамике рассматривают поток жидкости в целом – это непрерывная масса частиц жидкости, движущихся в определенном направлении.

При неустановившемся движении траектории различных частиц, проходящих через данную точку пространства, могут иметь разную форму. Установившееся движение может быть равномерным и неравномерным.

Равномерным движением называется такое, при котором скорости в сходственных точках двух смежных сечений равны между собой, а траектории частиц – прямолинейны и параллельны оси ох, т.е. поле скоростей не изменяется вниз по течению.

Все потоки имеют общие гидравлические элементы: линии тока, живое сечение, расход, скорость.

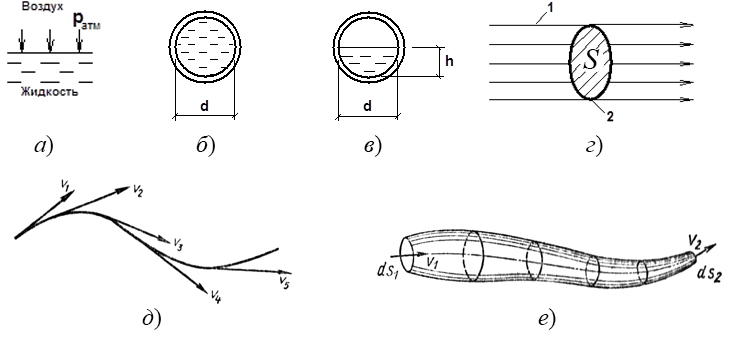

Свободная поверхность – это граница раздела жидкости и газа, давление на которой обычно равно атмосферному (рисунок 3.3, а).

Наличие или отсутствие её определяет тип потока: безнапорный или напорный.

Напорные потоки, как правило, наблюдаются в водопроводных трубах (рисунок 3.3, б) — работают полным сечением.

Безнапорные — в канализационных (рисунок 3.3, в), в которых труба заполняется не полностью, поток имеет свободную поверхность и движется самотёком, за счёт уклона трубы. Примерами напорного движения могут служить течения в трубопроводе с повышенным (или пониженным) давлением, в гидромашинах или других гидроагрегатах. Безнапорным – в реках, открытых каналах.

Свободной струей называется поток неограниченный твердыми стенками (например, истечение жидкости через отверстия из сосуда).

Рисунок 3.3 – Гидравлические элементы потока жидкости: а) свободная поверхность; б) напорный поток, в) безнапорный поток; д) линия тока; е) трубка тока;

1 – линия тока; 2 – живое сечение

В случае установившегося течения в процессе движения любая частица, попадая в заданное, относительно твёрдых стенок, место потока, всегда имеет одинаковые параметры движения. Следовательно, каждая частица движется по определённой траектории.

Траекторией называется путь, проходимый данной частицей жидкости в пространстве за определенный промежуток времени.

При установившемся движении форма траекторий не изменяется во время движения. В случае неустановившегося движения величины направления и скорости движения любой частицы жидкости непрерывно изменяются, следовательно, и траектории движения частиц в этом случае также постоянно изменяются во времени.

Поэтому для рассмотрения картины движения, образующейся в каждый момент времени, применяется понятие линии тока.

Линией тока (рисунок 3.3, г и д) называется кривая, в каждой точке которой вектор скорости в данный момент времени направлен по касательной. В условиях установившегося течения линия тока совпадает с траекторией частицы и не меняет своей формы с течением времени.

Если в движущейся жидкости взять бесконечно малый замкнутый контур и через все его точки провести линии тока, то образуется трубчатая поверхность, называемая трубкой тока (рисунок 3.3, е). Часть потока, заключённая внутри трубки тока, называется элементарной струйкой.

Живым сечением (рисунок 3.3, г), или просто сечением потока, называется в общем случае поверхность в пределах потока, проведённая нормально к линиям тока.

Площадь живого сечения потока S (м2) — это площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная линиям тока (рисунок 3.3, г).

Из приведённых выше определений вытекает, что в любом месте поверхности каждой элементарной струйки (трубки тока) в любой момент времени вектора скоростей направлены по касательной (и, следовательно, нормальные составляющие отсутствуют). Это означает, что ни одна частица жидкости не может проникнуть внутрь струйки или выйти наружу.

При установившемся движении элементарные струйки жидкости обладают рядом свойств:

площадь поперечного сечения струйки и ее форма с течением времени не изменяются, так как не изменяются линии тока;

проникновение частиц жидкости через боковую поверхность элементарной струйки не происходит;

во всех точках поперечного сечения элементарной струйки скорости движения одинаковы вследствие малой площади поперечного сечения;

форма, площадь поперечного сечения элементарной струйки и скорости в различных поперечных сечениях струйки могут изменяться.

Трубка тока является как бы непроницаемой для частиц жидкости, а элементарная струйка представляет собой элементарный поток жидкости.

При неустановившемся движении форма и местоположение элементарных струек непрерывно изменяются.

Местной скоростью называется скорость частиц в данной точке потока. Скорость, определенная в некоторый момент времени, называется мгновенной, а среднее значение из достаточно большого числа измерений называется осредненной по времени скоростью.

В гидравлике рассматривается струйная модель движения жидкости, т.е. поток представляется как совокупность элементарных струек жидкости, имеющих различные скорости течения υS (рисунок 3.4). Индекс S означает (напоминает), что в каждой точке живого сечения скорости различны.

Рисунок 3.4 – Модель струйного движения

Элементарные струйки как бы скользят друг по другу. Они трутся между собой и вследствие этого их скорости различаются. Причём, в середине потока скорости наибольшие, а к периферии они уменьшаются. Распределение скоростей по живому сечению потока можно представить в виде параболоида с основанием, равным S. Высота его в любой точке равна скорости соответствующей элементарной струйки υS. Площадь элементарной струйки равна dS. В пределах этой площади скорость можно считать постоянной.