- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

Общие принципы организации работ. Эффективность применения электронной тахеометрической съемки (ЭТС) по сравнению с традиционными методами достигается в первую очередь за счет увеличения площади съемки с одной станции.

Г1Ш

18. МТМТМРВШНЫЕ МЕТОДЫ СММВ1

7,5 м, что повышает точность измерения превышений за счет уменьшения влияния рефракции. В процессе съемки связь между наблюдателем и реечником осуществляется с помощью радиопередатчиков.

В зависимости от способа, места и времени обработки результатов измерений ЭТС может выполняться в трех вариантах.

вариант отвечает традиционной схеме производства топографических съемок, при которой измерительный, вычислительный и графический процессы следуют один за другим. Обработка результатов измерений и составление топографического плана местности выполняются в стационарных камеральных условиях.

вариант отличается тем, что камеральная обработка материалов съемки производится на базе полевой бригады; при этом разрыв между полевыми и камеральными работами не превышает несколько дней.

вариант отвечает новой схеме организации работ, при которой полевые и камеральные работы выполняются одновременно. Для этого в ближайшем к объекту съемки населенном пункте (или на базе специально оборудованного автомобиля) организуется командно-диспетчерский камеральный пост (КДКП). Связь поста со всеми участниками съемки осуществляется с помощью радиостанций. Задачей КДКП является не только прием и оперативная обработка информации о съемке, но и активное управление самим процессом съемки с целью обеспечения полного и качественного отображения на плане ситуации и рельефа местности.

Для первичной обработки полевой информации при наземных съемках, преобразования данных в цифровую форму и ее графического воспроизведения в НИИПГ разработано полевое автоматизированное рабочее место топографа (ПАРМ-Т), в состав которого входит персональная ЭВМ и портативный планшетный графопостроитель. При сопряжении ПАРМ-Т с современным электронным тахеометром обработка результатов тахеометрической съемки и построение плана выполняются непосредственно в полевых условиях.

Следует иметь в виду, что при определении высот пикетных точек на больших (1 км и более) расстояниях при съемках с высотой сечения рельефа Л < 0,5м на величины измеряемых превышений существенное влияние оказывают кривизна Земли и рефракция. В современных электронных тахеометрах поправка за кривизну Земли учитывается автоматически. Поправка за вертикальную рефракцию при низком прохождении визирного луча в течение суток может колебаться в больших пределах. Поэтому в процессе съемки для надежного учета влияния вертикальной рефракции необходимо проводить специальные наблюдения на рефракционном базисе [1].

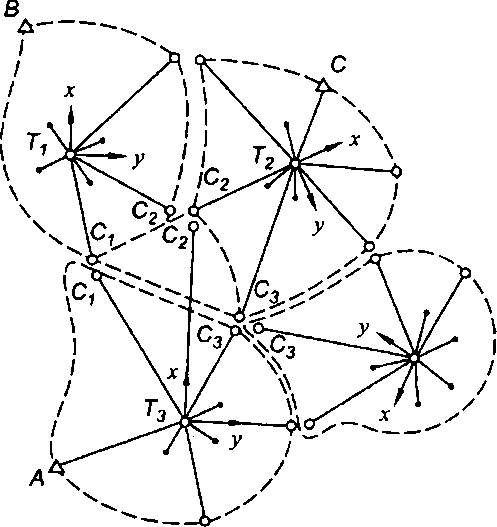

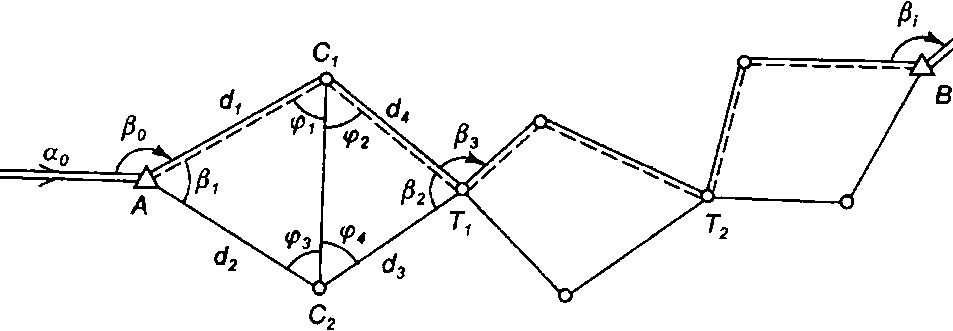

Электронно-блочная тахеометрия. Из современных автоматизированных методов топографических съемок наиболее эффективной является электронно-блочная тахеометрия [9]. Сущность метода состоит в том, что объект съемки делится на отдельные участки — блоки, в пределах каждого из которых съемка выполняется с одной установки тахеометра. Связь между блоками обеспечивается с помощью связующих точек, выбираемых в зонах перекрытия съемок, выполняемых с двух смежных станций. Для совмещения съемок в отдельных блоках в еди-

ГШ II. ЦПМИИЗИРШИМЕ МЕТОДЫ СЪЕМВИ

ный сводный план объекта их число должно быть не менее двух по каждой из смежных сторон (рис. 128). Поэтому в программе измерений должно быть предусмотрено измерение углов и длин линий на исходные пункты и связующие точки смежных блоков.

В зависимости от условий местности и применяемой технологии электронная тахеометрическая съемка может выполняться в следующих вариантах.

После создания съемочного обоснования либо одновременно с развитием съемочной сети известными традиционными методами.

По методу свободной стан- Рис" 1Ж Схема ^емочнои сети , ~ ^ - со связующими точками

ции (разработан кафедрой геоде- 7 ^

зии ГУЗа), при котором съемочное обоснование специально не создается, а получается в результате косвенных измерений. Согласно данному методу положение съемочных станций на местности может быть выбрано исходя из удобства съемки, как в пределах снимаемого блока, так и вне его. При этом наличие видимости между двумя смежными съемочными станциями необязательно. В качестве связующих точек можно использовать характерные предметы местности (столбы, трубы, мачты, шпили высотных зданий и т. п.), расположенные вблизи снимаемого участка. Набор пикетных (реечных) точек может выполняться при произвольном ориентировании лимба горизонтального круга тахеометра.

превышения

к3, Ъ.4 и т. д.

точки, горизонтальные расстояния й4,

Вычисление плановых координат х, у связующих точек и съемочных станций выполняют в следующей последовательности.

_

= й]+<1\ -2йхйг созД;

Рис.

129. Схема определения

координат связующих точек и съемочных

станций

по теореме синусов

8И10?, . Л .

—^ = — ~ \ 81П (0, = —г- 81

(1 ~ 81П'

По аналогии из треугольника С2С1Т1

И Т. Д.

Вычисляют дирекционные углы сторон:

алсх ±180°;

*схтх=алсх~&1 +^2)±180°

И т. д.

По найденным значениям дирекционных углов и длин сторон определяют приращения координат и координаты точек:

*с, 1 с°8 алс,; = *с, + соз <*Схтх;

Ус, =Уах ^

И Т. д.

Контролем правильности вычислений координат является повторное их определение через углы ср3, <р4 и расстояния й2, й3.

Высоты связующих точек и съемочных станций определяют методом тригонометрического нивелирования. Для этого одновременно с измерением расстояний следует определять превышения на связующие точки. Например:

НСЛ =НА+К Н1\ =НСХ+Но

И Т. Д.

Уравнивание результатов измерений удобно выполнять по ходовой линии, связывающей все блоки (см. рис. 129).

Г1Ш П. ШВМИШЯИШЫЕ МЕПДЫ СЪЕМОК

Если до начала работы на станции в режиме прямоугольных координат в память компьютера тахеометра введены прямоугольные координаты точки стояния прибора, то в процессе съемки можно автоматически получать координаты х, у, Н пикетных точек. При этом следует помнить, что в блочной тахеометрии съемка на станции обычно производится при произвольном ориентировании лимба горизонтального круга. В результате координаты пикетных точек, определенные с двух смежных станций, выражаются в разных координатных системах оси которых развернуты на некоторый угол (см. рис. 128). Поэтому при обработке результатов измерений координаты этих точек должны быть перевычислены в единой координатной системе. Эти перевычисления могут быть выполнены как в процессе съемки с использованием микро- ЭВМ электронного тахеометра, так и по окончании полевых работ.

В итоге в модуле памяти компьютера формируется модель местности, которая в дальнейшем может быть реализована в графической форме (в виде топографических карт, планов и профилей) либо в форме, удобной для использования в системах автоматизированного проектирования.

Составление топографического плана местности по данным съемки методом свободной станции может выполняться также графо-аналити- ческим и графическим способами.

При графо-аналитическом способе связующие точки и съемочные станции наносят на план по вычисленным и уравненным координатам. После этого на план наносят ситуацию и рельеф.

При графическом способе составления плана координаты связующих точек не вычисляются. На первом этапе производят совмещение отдельных блоков по одноименным связующим точкам (см. рис. 128). Полученный план не ориентирован по сторонам света. Поэтому на втором этапе с использованием светокопировального стола производят ориентирование плана по исходным пунктам, нанесенным по координатам на основу будущего плана. Недостатком способа является сравнительно малая точность; поэтому его применение допускается при небольшом (до шести) числе блоков. Полученный план вычерчивается с соблюдением принятых условных знаков.