- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

Подготовительные работы включают в себя подбор необходимых графических материалов, каталогов существующих пунктов планово- высотного обоснования, подготовку и поверки приборов, оборудования и планшетов.

Мензульная съемка проводится на листах чертежной бумаги высшего качества (Гознак). Для уменьшения деформации бумаги ее наклеивают на листы авиационной фанеры или алюминия. При отсутствии заранее подготовленных планшетов чертежную бумагу наклеивают непосредственно на мензульную доску. Для этого используется взбитый яичный белок, которым равномерно покрывают всю поверхность мензульной доски. Аист чертежной бумаги слегка увлажняют с обеих сторон, дают ему немного просохнуть и накладывают на мензульную доску; затем, прижимая бумагу от центра к краям, выдавливают пузырьки воздуха, образовавшиеся между бумагой и доской. С боковой и нижней поверхностей доски бумага приклеивается крахмальным клейстером. Для предохранения планшета от загрязнения его покрывают сверху «рубашкой» — листом картографической бумаги, который приклеивается к торцам и нижней поверхности планшета клейстером и закрепляется кнопками.

На «рубашке» с помощью линейки Дробышева (АТ) или координатографа разбивают координатную сетку 50x50 см (40x40 см для масштаба 1:5000) со сторонами квадратов 10x10 см и наносят вершины углов съемочной трапеции. По координатам наносят опорные пункты; возле каждого пункта подписывают его номер (название) и отметку. Правильность нанесения опорных пунктов проверяется измерением расстояний между ними. Для облегчения в дальнейшем ориентировки планшета по коротким сторонам (менее 5 см на плане) на полях прочерчивают вспомогательные линии ориентирования. Далее углы рамок планшета, точки внешних сторон координатной сетки и все опорные точки аккуратно перекалывают с «рубашки» на основной лист, а над ними вырезают в «рубашке» отверстия диаметром около 10 мм. Кроме того, заготавливают две кальки: кальку высот и кальку контуров. На кальки копируют координатную сетку и нанесенные на планшет опорные точки. В дальнейшем по мере съемки эти кальки должны ежедневно пополняться съемочными (пикетными) точками, определяющими положение на местности, характерных точек рельефа, контуров и местных предметов. Кальки высот и контуров вместе с журналом съемки являются важными документами, служащими для контроля качества съемочных работ.

Если планшет был изготовлен заранее, то нанесенные на нем углы трапеции, вершины квадратов координатной сетки и опорные пункты переносят на «рубашку» с помощью кальки. После подготовки планшета в журнал мензульной съемки выписывают координаты и отметки всех опорных точек, чтобы при необходимости можно было проверить в поле правильность их накладки на план.

§ 95. Создание сети съемочного обоснования

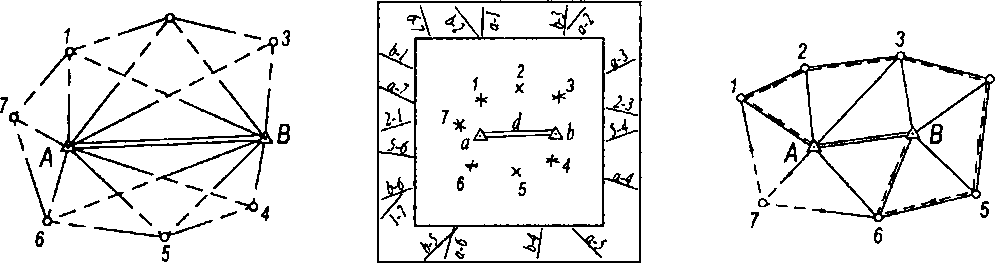

Плановой основой мензульной съемки служат пункты государственной геодезической сети и геодезических сетей сгущения, число которых в районе съемки обычно невелико. С целью их сгущения создается съемочное обоснование. Густота пунктов съемочной сети зависит от характера снимаемой местности, масштаба съемки, высоты сечения рельефа и других факторов; число точек съемочной сети вместе с исходными пунктами на 1 км2 снимаемой территории должно быть доведено до 12 — 22 при съемке в масштабе 1:5000 и 22 —50 — в масштабе 1:2000 в зависимости от сложности ситуации и рельефа.

Полевые работы начинаются с рекогносцировки, которая включает в себя знакомство с местностью, отыскание пунктов опорной сети, выбор метода развития съемочного обоснования, местоположения точек съемочной сети и закрепление их на местности.

Плановое съемочное обоснование мензульной съемки может быть создано аналитическим или графическим методами.

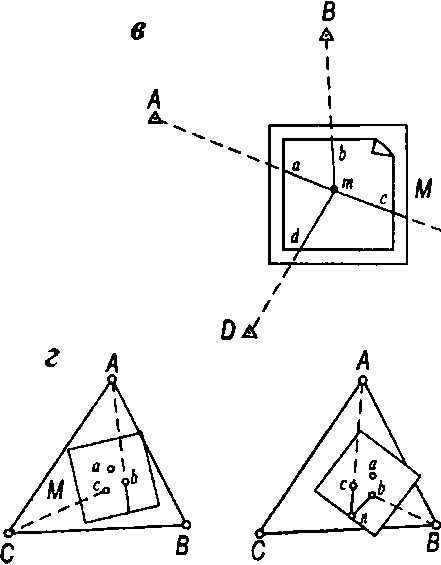

Аналитический метод развития съемочного обоснования. Аналитический метод развития съемочной сети применяется при съемках масштабов 1:500— 1:5000 в условиях закрытой местности, а также при недостаточном числе пунктов опорной геодезической сети. Определение координат пунктов съемочного обоснования может быть выполнено:

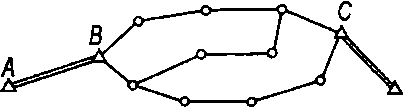

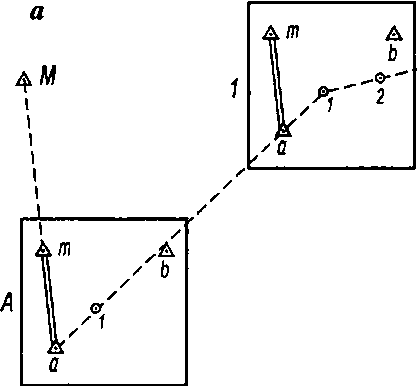

проложением теодолитных ходов между опорными пунктами (рис. 116, а);

построением триангуляционной сети (рис. 116, б), представляющей собой сеть треугольников с короткими сторонами, в которых теодолитом измеряют все углы (микротриангуляция);

прямыми, обратными и комбинированными геодезическими засечками. Определение точек прямой засечкой производят не менее чем с

гш 16. иттт съемка

а

О

А

Рис. 116. Аналитический метод развития съемочного обоснования: а — путем проложения теодолитных ходов; б — созданием аналитической сети

трех пунктов, а обратной — по четырем пунктам геодезической опорной сети. Углы засечек должны быть не менее 30° и не более 150°.

Во всех вышеуказанных случаях точки съемочного обоснования наносятся на планшет по координатам, получаемым из вычислений. Высоты точек определяются геометрическим нивелированием в одном направлении либо тригонометрическим нивелированием в прямом и обратном направлениях.

Аналитический метод развития съемочной сети является весьма трудоемким, так как связан с большим объемом полевых измерений и последующих вычислений. Поэтому он используется в случаях, когда графический метод не может быть применен по условиям местности либо не обеспечивает требуемой точности.

Графический метод развития съемочного обоснования. При графическом методе положение точек съемочной сети получают непосредственно на планшете путем прямых, обратных и комбинированных графических засечек либо проложением мензульных ходов. Прямая и комбинированная графические засечки применяются при наличии на планшете проекций двух исходных точек местности, по которым определяется положение третьей точки.

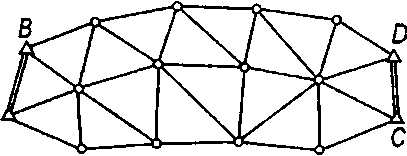

Прямая засечка (рис. 117, а). Мензулу устанавливают в точке А и ориентируют по линии АВ. Приложив линейку кипрегеля к точке а на планшете, визируют на определяемую точку С и прочерчивают направление ас. Затем переходят с мензулой на точку В, ориентируют ее по линии ВА и через точку планшета прочерчивают направление на точку С местности. Пересечение на планшете направлений ас и Ьс дает точку с, являющуюся плановым положением точки С местности.

Комбинированная засечка (рис. 117, б] применяется в случаях, когда одна из исходных точек местности (например, точка В) недоступна для установки мензулы. В точке А устанавливают мензулу и, ориентировав планшет по линии АВ, прочерчивают направление ас на определяемую точку местности С. Переходят с мензулой на точку С и ориентируют планшет по линии са, прочерченной на точке А. Прикладывают скошенный край линейки кипрегеля к точке Ь на планшете и поворачивают вокруг нее кипрегель до тех пор, пока перекрестие сетки не совместится с изображением точки В местности; прочерчивают направление Ьс. В пересечении линий ас и Ьс получают проекцию с точки С местности.

Следует учесть, что прямая и комбинированная засечки с двух твердых точек являются бесконтрольными. Поэтому для повышения надежности нахождения на плане определяемой точки эти засечки должны

-А

Рис. 117. Графические засечки: а — прямая; б — комбинированная; схемы решения обратной геодезической засечки способами Болотова (в), Бесселя (г) и последовательных приближений (д)

выполняться по трем твердым пунктам и более. При этом углы засечек должны быть не менее 30° и не более 150°; допускается треугольник погрешности со сторонами не более 0,4 мм.

Обратная засечка (задача Потенота) состоит в определении местоположения четвертой точки относительно трех исходных. Для графического решения обратной засечки необходима только одна установка мензулы в определяемой точке; в этом ее преимущество по сравнению с прямой и комбинированной засечками.

Из графических способов решения задачи Потенота рассмотрим наиболее распространенные.

а

с

р

/ \ / \

'

с

ж

а4

/

\

гш ii. иепушл1съемкй

тЬ, тс и тй. Затем перемещают кальку на планшете в такое положение, чтобы прочерченные направления совместились с соответствующими исходными точками а, Ь, с и <3 на планшете. В этом положении точку т перекалывают на план. Точность обратной засечки повышается с увеличением числа используемых опорных точек, расположенных вокруг определяемой точки на ближайших расстояниях.

Способ Бесселя (способ поворотов планшета). Идея способа заключается в точном ориентировании планшета в определяемой точке М (рис. 117, г). Одну из сторон треугольника АБС (например, ВС) принимают за исходную. Находясь в точке М, воображают, что планшет находится в точке В; сориентировав его по стороне ВС, визируют на точку А и прочерчивают соответствующее направление Ьа, проходящее через точку Ь. Затем воображают, что планшет находится в точке С. Ориентируют его по линии СВ и, свизировав на точку А, прочерчивают направление са. Пересечение двух направлений са и Ьа дает вспомогательную точку л, соединив которую с точкой а на планшете, получают линию па, называемую ориентирной. Ребро линейки кипрегеля устанавливают по линии па и, поворачивая планшет, визируют на точку А. В результате планшет будет точно сориентирован. Тогда обратным визированием и прочерчиванием на планшете направлений на точки В и С местности получают на пересечении с ориентирной линией искомую точку т.

Способ последовательных приближений. Планшет устанавливают в определяемой точке М (рис. 117, д) и приблизительно ориентируют его по буссоли. Визируя на точки А, В и С местности, прочерчивают направления, проходящие через одноименные точки а, Ъ и с на планшете. Вследствие неточного ориентирования планшета эти три направления, пересекаясь, образуют треугольник погрешностей. В центре треугольника наблюдатель отмечает уточненное положение определяемой точки (первое приближение). Затем он производит исправление ориентирования планшета наводящим винтом мензулы, прикладывая ребро линейки кипрегеля к намеченной точке и к одной наиболее удаленной исходной точке. Далее проводят повторную серию визирований на точки А, В и С и получают меньший треугольник погрешностей, в центре которого отмечают новое положение определяемой точки. Вновь исправляют ориентирование планшета и повторяют аналогичные действия до тех пор, пока треугольник погрешностей не обратится в точку.

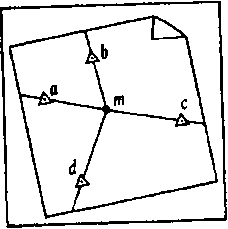

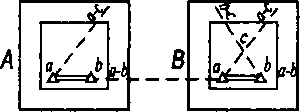

Для создания геометрической сети достаточно иметь на планшете две точки, соответствующие двум пунктам местности. Они могут быть нанесены на план по координатам либо по длине измеренной линии — базиса. Развитие геометрической сети на основе базиса производится при съемках небольших участков местности, размещающихся в пределах планшета. Базис длиной 5—10 см в масштабе плана выбирается примерно в центре снимаемого участка. Концы его надежно закрепляют на местности. Длину базиса измеряют в прямом и обратном направлениях с точностью не менее 1:2000 и вычисляют ее горизонтальную проекцию. Затем мензулу устанавливают на одном из концов базиса, например в точке А (рис. 118, а), и ориентируют планшет с помощью буссоли. Примерно в центре планшета накалывают точку а (рис. 118, б), являющуюся изображением точки А местности.

Далее, приложив линейку кипрегеля к точке а, визируют на точку В базиса и прочерчивают направление. Отложив от точки отрезок с/, равный длине базиса в масштабе съемки, получают точку Ь на планшете, соответствующую точке В базиса на местности.

Развитие геометрической сети с концов базиса либо с пунктов геодезической опорной сети (см. рис. 118, б) выполняют в следующей последовательности.

Мензулу устанавливают на исходном пункте А, центрируют, го- ризонтируют и ориентируют планшет по линии АВ. При одном положении зрительной трубы кипрегеля (обычно при КЛ) последовательно визируют на точки 1, 2, 3, ... и прочерчивают на планшете направления а-1, а-2, а-3 и т. д. После окончания визирования на все точки проверяют ориентирование планшета.

Переходят с мензулой в точку В, устанавливают ее в рабочее положение и повторяют измерения. В пересечении одноименных направлений (например, а-1 и Ь-1) получают плановое положение точек геометрической сети.

Переходят с мензулой на одну из точек, определенных наиболее надежно (угол засечки близок к 90°), например на точку 2. Приводят мензулу в рабочее положение и вновь производят засечки определяемых точек. Если образуется треугольник погрешностей со сторонами более 0,4 мм( то окончательное положение точки определяется визированием с последующих точек либо обратной засечкой.

Следует помнить, что каждая точка геометрической сети должна быть определена с контролем, пересечением не менее трех направле-

а б в

Рис.

118. Геометрическая

сеть: а

— схема сети; б —

порядок развития сети;

в — схема увязки

высотных ходов способом ходовых линий

2

4

ний. Геометрическая сеть строится на «рубашке», затем полученные точки перекалываются непосредственно на основной лист планшета.

Высоты точек геометрической сети определяют методами геометрического либо тригонометрического нивелирования. Измерение превышений методом тригонометрического нивелирования выполняется на каждой точке после прочерчивания направлений на определяемые точки; при этом не требуется точного ориентирования планшета и строгой его установки в горизонтальное положение. Превышения определяемых точек сети рассчитывают по формулам (166) или (170).

пим к. менпим съемка

Углы наклона измеряют при двух положениях зрительной трубы (КЛ и КП), причем на каждой станции сначала наблюдают все точки при одном положении круга, затем — при другом. Контролем правильности измерений вертикальных углов на станции является постоянство МО; для кипрегелей КА-2 и КН колебания МО не должны превышать 1,5'. Для сторон, по которым превышения определяют дважды, т. е. в прямом и обратном направлениях, расхождение между этими превышениями допускается не более 4 см на 100 м расстояния.

В зависимости от формы и сложности геометрической сети применяются различные способы и приемы увязки превышений. При наличии в сети двух и более пунктов с известными высотами превышения увязывают по способу ходовых линий. Для этого на схеме (рис. 118, в) намечают высотные ходы, которые включают в себя точки геометрической сети, связанные между собой прямыми и обратными превышениями (например, ход А-/-2-3-4-5-6-В).

Для высотного хода, опирающегося на две исходные точки (см. рис. 118, в), высотная невязка рассчитывается, так же как и в тахеометрическом ходе, по формуле

/л = 2 ^ср ~ (Нкон ~ Ннач) г

где ЕЛср — сумма средних превышений точек хода; Нкон, Ннач — отметки, соответственно, конечной и начальной точек хода.

Допустимая высотная невязка находится из выражения

0,04Р

где Р — длина (периметр) хода, м, N — число сторон в ходе.

Если невязка /л допустима, то она распределяется с обратным знаком пропорционально длинам сторон. По исправленным превышениям последовательно вычисляют отметки точек хода.

Высота точки, на которую определялись односторонние превышения (например, точка 7 на рис. 118, в), рассчитывается трижды относительно точек 1, А и 6. Если расхождения между каждой парой вычисленных высот не превышают величины

Дй = 0,02^\/, см, (172)

где Ее* — суммарная длина рассматриваемых сторон, м, то за окончательное значение высоты точки принимается среднее арифметическое. В данном случае

_ Я] + Н* + Ну Я7- з .

Мензульные ходы и переходные точки. Мензульные ходы служат для дальнейшего сгущения съемочного обоснования в условиях закрытой (залесенной или застроенной) местности. Мензульные ходы прокладывают между точками съемочного обоснования и опорной геоде- 255

зической сети; при этом длина и количество сторон хода в зависимости от масштаба съемки должны удовлетворять требованиям табл. 12.

Таблица 12

Требования к параметрам мензульных ходов

Масштаб съемки |

Максимальная длина |

Максимальная длина |

Максимальное число |

хода, м |

сторон,м |

сторон в ходе |

|

1:5000 |

1000 |

250 |

5 |

1:2000 |

500 |

200 |

5 |

1:1000 |

250 |

100 |

3 |

1:500 |

200 |

100 |

2 |

Примечание. При съемке в масштабе 1:500 длины сторон измеряются стальной лентой (рулеткой).

При использовании номограммного кипрегеля проложение мензульного хода проводится в следующем порядке.

Установив мензулу в начальной точке А, тщательно центрируют и ориентируют планшет по известной линии АМ. Прикладывают линейку кипрегеля к точке а плана, визируют при КЛ на точку 1 местности, в которой установлена рейка, и прочерчивают направление а-1. По номограммным кривым определяют горизонтальное проложение и превышение. По прочерченному направлению откладывают в масштабе измеренную горизонтальную длину линии и намечают положение точки 1 на планшете.

Мензулу переносят в точку 1, ориентируют планшет по линии 1-а и, приложив линейку кипрегеля к линии 1-а, определяют в обратном направлении горизонтальное проложение и превышение. Расхождение в значениях длины линии, измеренной в прямом и обратном направлениях, не должно превышать 1/200 длины. Разница между прямым и обратным превышениями по этой линии допускается не более 4 см на 100 м длины. Вычисляют среднее значение длины линии и уточняют положение точки 1 на планшете.

Визируют на точку 2, прочерчивают направление и измеряют горизонтальное проложение и превышение. Отложив измеренное горизонтальное расстояние, намечают на планшете точку 2. На последующих точках работа выполняется в той же последовательности.

Точки мензульного хода могут быть использованы для съемки только после увязки хода в плане и по высоте.

Относительная невязка хода должна быть не более 1/300 его длины, а абсолютная линейная невязка — не превышать 0,8 мм на плане. Если линейная невязка допустима, то ее распределяют на плане графически. Увязка превышений и вычисление отметок производится так же, как и в способе ходовых линий.

Переходные точки. Часто при съемке ситуации и рельефа число точек съемочного обоснования оказывается недостаточным. В этом случае на планшете определяют дополнительные съемочные точки, которые называются переходными. Переходные точки выбирают на местности во время съемки с таким расчетом, чтобы с них можно было

ii. мяпныая съемка

заснять недостающие подробности. Положение переходных точек на планшете определяют графически прямыми, обратными и комбинированными засечками, полярным способом и по створу линии.

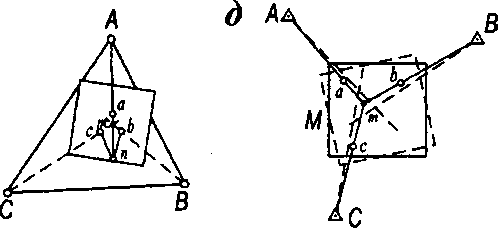

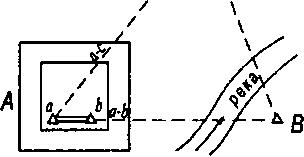

Полярный способ состоит в том, что с известного пункта съемочной сети А (рис. 119, б) с помощью кипрегеля прочерчивают на планшете направление на переходную точку С, по рейке определяют горизонтальное расстояние и, отложив его в масштабе на планшете, получают положение искомой точки. Затем переходят с мензулой на точку С, ориентируют планшет по линии СА и измеряют горизонтальную длину линии в обратном направлении. При наличии видимости на другие точки сети по ним проверяют ориентирование планшета. Для определения высоты переходной точки измеряют прямое и обратное превышение между точками А и С.

б

|

/ |

А ДО |

г |

Х/г |

2 |

а |

|

Рис. 119. Мензульный ход и переходные точки: а — схема проложения мензульного хода; б — определение положения переходных точек полярным способом и по створу линии

Определение положения переходной точки И по створу линии (см. рис. 119, б) выполняется линейными промерами стальной лентой или рулеткой. Высота точки определяется дважды по превышениям относительно конечных точек линии.