- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

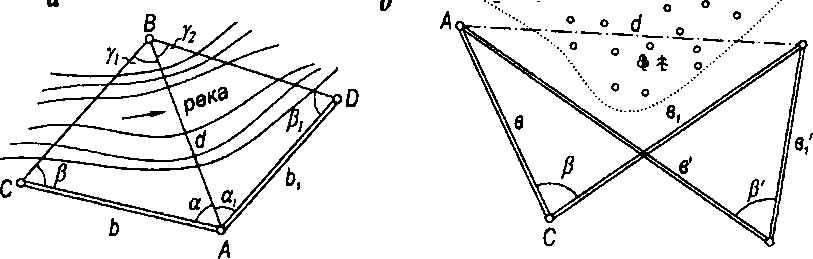

§ 54. Определение неприступных расстояний

В практике инженерно-геодезических работ довольно часто оказывается невозможным непосредственное измерение расстояния между двумя точками местности. Это бывает при пересечении линиями различного рода препятствий: рек, оврагов, заболоченных участков, котлованов, зданий и т. п. В таких случаях искомое расстояние, называемое неприступным, определяют косвенным путем, выполнив соответствующие измерения.

Первый случай. Пусть требуется определить расстояние АВ = <1 (рис. 67, а), которое не может быть измерено непосредственным способом. При этом искомое расстояние й определяется из решения двух треугольников, в которых измерены на местности две стороны (базисы) Ь и Ь; и горизонтальные утлы а и а;, Р и р;. Базисы выбирают по возможности на ровной местности, удобной для линейных измерений, и измеряют не менее двух раз. В точках А, С и В последовательно устанавливают теодолит и измеряют углы а и а;, р и рг Если имеется возможность, то для контроля угловых измерений следует измерить также углы / и уг

Значение неприступного расстояния вычисляют по теореме синусов дважды по формулам

, , 51П $ , , 8111Д

п

О

О

О

С1

в

Рис.

67.

Определение неприступных расстояний:

а

—

при наличии видимости между точками

линии; б — при отсутствии видимости

между точками

Расхождение между обоими результатами не должно превышать некоторой величины, устанавливаемой в зависимости от требуемой точности. За окончательное значение искомого расстояния принимается среднее арифметическое от полученных результатов.

Точность определения неприступного расстояния зависит от точности измерения базисов и углов, а также от формы треугольников. Для получения наиболее точных результатов (при прочих равных условиях) треугольники по форме должны приближаться к равносторонним.

Второй случай. Если между точками А и В нет взаимной видимости (рис. 67, б) и невозможно измерить углы в точках А и В, измеряют длину базисов Ь и Ь1 и угол между ними. Неприступное расстояние вычисляют по теореме косинусов как

![]()

(79)

Для контроля разбивают новый треугольник АБС' с базисами Ь' и Ъ'{, измеряют угол /?' при точке С" и вновь по формуле (79) вычисляют расстояние й. В данном случае наиболее благоприятным считается вариант, когда Ь = Ь} и угол Р близок к 90°.

§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

Вешение линий. При непосредственном измерении длин линий в инженерных геодезических работах широко применяются штриховые стальные мерные ленты. В процессе измерения лента должна укладываться в створе линии местности, т. е. в отвесной плоскости, проходящей через конечные точки линии.

Перед измерением на местности створ линии обозначается вехами, представляющими собой заостренные деревянные или металлические шесты длиной 1,5 — 2,5 м, раскрашенные попеременно через 20 см в белый и красный цвета. При измерении коротких (100 — 150 м) линий в условиях равнинной местности достаточно установить вехи в конечных точках линии. В случаях измерения длинных линий, особенно в условиях сложного рельефа, в створе линий устанавливается ряд дополнительных вех. Установка вех в створе измеряемой линии называется вешением линии.

гмм 11.1ме1кые13мереян1

В зависимости от длин линий, характера местности и требуемой точности вешение линий может производиться «на глаз», с помощью полевого бинокля или теодолита.

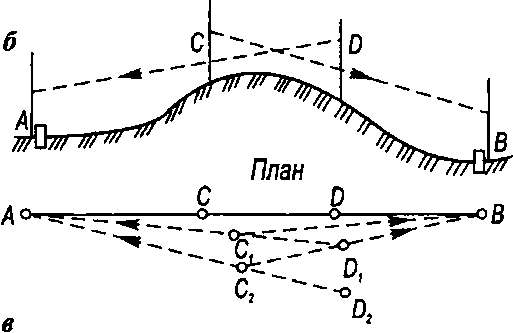

Первый случай. Если между конечными точками линии имеется взаимная видимость, то вешение обычно производится способом «на себя», т. е. от дальнего конца линии к наблюдателю (рис. 68, а).

Этот способ является наиболее точным, так как каждая ранее установленная веха не закрывает последующую. Наблюдатель становится в 1 — 2 м от вехи в точке и смотрит вдоль створа линии, чтобы веха А закрывала собой дальнюю веху В. Рабочий по сигналам наблюдателя последовательно устанавливает в створе линии вехи 1, 2, 3 и 4.

Профиль

План

3

2 Профиль

Профиль

Рис.

68.

Вешение линии: а

—

способом «на себя»; б — через холм;

в —

через овраг

алидаду. По указанию наблюдателя рабочий отвесно устанавливает вехи в точках 1, 2, 3 и 4 таким образом, чтобы на них проектировалась вертикальная нить сетки.

Второй случай. Если между конечными точками А и В нет взаимной видимости, то вешение выполняется следующим образом (рис. 68, б). Вблизи от створа линии ставят веху в точке й1 и, провешивая линию устанавливают веху в точке Сг Затем провешивают линию С;В, переставляя веху из точки в точку Г>2. Далее снова провешивают линию перемещая веху из точки С, в точку С2. В таком порядке вехи перемещают до тех пор, пока они не займут следующего положения: веха И будет находиться в створе линии СВ, а веха С — в створе линии ВА. При этом обе вехи С и Ь окажутся в створе линии АВ.

Третий случай. Вешение линии, пересекающей лощину или овраг (рис. 68, в), производится с двух концов. Сначала из точки А наблюдатель устанавливает веху 1 в створе линии АВ, а затем способом «от себя» — веху 2 в створе линии А-1. Другой наблюдатель, находящийся в точке В, выставляет веху 3 в створе линии В-1. Затем по створу линии 2—3 из точки 2 устанавливается веха 4 на дне лощины. В зави

симости от условий местности возможны и другие варианты веше- ния линий.

Порядок измерения линий мерной лентой. После вешения створ линии необходимо расчистить и подготовить для измерений: удалить с него камни и кочки, раздвинуть высокую траву и мешающие измерениям ветки кустарника и т. д. Измерение длин мерной лентой состоит в последовательном откладывании по створу измеряемой линии ленты, концы которой фиксируются с помощью шпилек. Измерения выполняются двумя мерщиками в следующей последовательности.

В начальной точке линии задний мерщик втыкает шпильку 1 (рис. 69) и надевает на нее задний конец ленты. Передний мерщик, имеющий остальные 10 (или 5) шпилек комплекта, разматывает ленту вдоль измеряемой линии и по командам заднего мерщика укладывает ее в створе линии. Путем встряхивания ленты передний мерщик добивается, чтобы вся лента лежала в створе линии, натягивает ее и фиксирует передний конец шпилькой 2. Шпильки должны втыкаться в землю отвесно и на достаточную глубину, чтобы при натяжении ленты они не наклонялись и не сдвигались с места.

Передний мерщик снимает ленту со шпильки и протягивает ее на один пролет. Задний мерщик, забрав шпильку 1, доходит до оставленной передним мерщиком шпильки 2 и надевает на нее свой конец ленты. Передний мерщик вновь натягивает ленту по створу линии и отмечает ее конец шпилькой 3 и т. д. В таком порядке откладывание ленты в створе линии продолжается до тех пор, пока передний мерщик не израсходует все шпильки (10 или 5); это указывает на то, что отложенное лентой расстояние составляет 200 или 100 м. При этом у заднего мерщика должно быть 10 (или 5) шпилек; одна шпилька находится в земле у переднего конца ленты. Задний мерщик передает переднему 10 (или 5) шпилек и записывает в журнал одну передачу. Дальнейшие измерения выполняются в той же последовательности.

Последний отрезок линии, длина которого меньше длины мерного прибора, называется остатком. Измерение остатка производится лентой, при этом десятые доли дециметровых делений ленты оцениваются «на глаз».

Общую длину измеряемой линии подсчитывают по формуле

![]()

(80)

где / — длина ленты; п — число полных укладок ленты; г — остаток.

_? г

В

Рис.

69.

Порядок измерения линий мерной лентой»>

Ж ш

/Ож![]()

пш ю. яняеЯяые измерения

Основными источниками погрешностей измерения длин мерной лентой являются: неточное укладывание ленты в створе линии, изгиб и провисание ленты, незнание истинной длины ленты, колебания температуры в процессе измерений, просчеты и неточности при взятии отсчетов по ленте и др.

Ослабление влияния данных факторов на точность измерений достигается более тщательным вешением линий, использованием динамометров для натяжения лент, введением поправок в измеренные длины, проведением контрольных измерений и т. п.

На точность измерения длин мерной лентой большое влияние оказывают условия местности, характер грунта и растительного покрова. Поэтому в зависимости от рельефа и условий измерений условно различают три класса местности:

класс — местность, благоприятная для измерений (ровная поверхность с твердым грунтом);

класс — местность со средними условиями для измерений (холмистая поверхность со слабым грунтом);

класс — местность, неблагоприятная для измерений (сильно пересеченная, заросшая кустарником местность с кочками и выемками, с песчаной или заболоченной почвой).

Практикой установлено, что относительные погрешности измерения линий штриховыми мерными лентами не должны превышать: на местности I класса — 1:3000, II класса — 1:2000 и III класса — 1:1000.

Измерение углов наклона линий. Для получения горизонтальных проекций измеренных на местности линий необходимо знать углы их наклона к горизонту. Эти углы измеряют с помощью вертикального круга теодолита либо простейшего угломерного прибора — эклиметра. Наибольшее распространение в практике получили круговой маятниковый эклиметр и эклиметр-высотомер ЭВ-1.

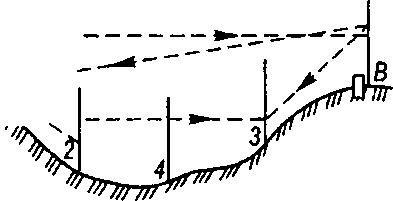

Круговой маятниковый эклиметр состоит (рис. 70, а) из круглой металлической (или пластмассовой) коробки 1, в которой вокруг горизонтальной оси вращается кольцо 6. На ободе кольца 6 нанесены градусные деления в обе стороны от 0 до ± 60°. К кольцу прикреплен груз 7 в виде сектора, под действием которого нулевой диаметр шкалы устанавливается горизонтально. Сверху коробки находится стопорная кнопка 2 (арретир), служащая для торможения кольца. К коробке прикреплена пустотелая визирная трубка с двумя диоптрами: глазным 3 в виде горизонтальной щели и предметным 5, представляющим собой окно с горизонтально натянутой металлической нитью. В коробке против глазного диоптра имеется окошко, через которое с помощью лупы 4 берутся отсчеты по шкале.

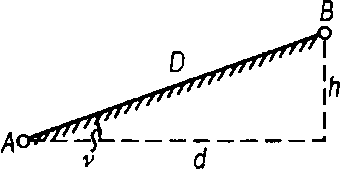

Для измерения угла наклона линии АВ (рис. 70, в) в точке А становится наблюдатель с эклиметром, а в точке В устанавливается веха с меткой на высоте глаза наблюдателя Через прорезь глазного диоптра наблюдатель наводит нить предметного диоптра на метку вехи и нажимает стопорную кнопку. Когда кольцо под действием тяжести груза успокоится, т. е. его нулевой диаметр займет горизонтальное положение, наблюдатель отпускает кнопку и через лупу берет отсчет, проектируя предметный диоптр на шкалу кольца. Этот отсчет дает значение

Рис.

70.

Эклиметры: а

—

общий вид и разрез кругового эклиметра;

б — эклиметр-высотомер ЭВ-1; в

—

схема измерения угла наклона линии

эклиметром

угла наклона V линии АВ. Для контроля угол наклона линии измеряют в прямом и обратном направлениях.

За окончательное значение угла принимается его среднее арифметическое, т. е.

' 2 '

Эклиметр-высотомер ЭВ-1 (рис. 70, б) действует по тому же принципу, однако у него на ободе колеса нанесены две шкалы: одна предназначена для измерения углов наклона, другая — для определения превышений при длинах линий 15 и 20 м. При его использовании визирование ведется вдоль наружной вертикальной поверхности корпуса путем совмещения индекса диафрагмы с точкой наведения. Измерение углов наклона выполняется при верхнем, а превышений — при нижнем расположении стопорной планки.

Эклиметры позволяют измерять углы наклона линий местности с погрешностью 15' —30'. При углах наклона линий (либо отдельных участков линий) более 5 — 6° их измерение должно выполняться с помощью вертикального крута теодолита.

Поправки, вводимые в измеренные длины. В измеренные на местности длины линий вводятся поправки за компарирование мерного прибора, температуру и наклон линии (за приведение линии к горизонту).

АВК=^-А1К,

где Визм — длина измеренной линии; / — длина мерного прибора; А1К — поправка за компарирование мерного прибора, приводимая в его свидетельстве (аттестате).

(81)

гм1д

1в. 1не1ше13мереш

(82)

где а — коэффициент линейного расширения (для стали а = 12,5 • 10"6); I — температура мерного прибора при измерении; ^ — температура компарирования.

Тогда наклонная длина линии с учетом поправок за компарирование и температуру мерного прибора будет

О-О^ + ^ + Щ. (83)

Если при измерении длин линий стальной мерной лентой поправка за компарирование Д/х<±2 мм, то ею обычно пренебрегают; при разности температур измерения и компарирования (I — < ±8° поправку за температуру также можно не вводить.

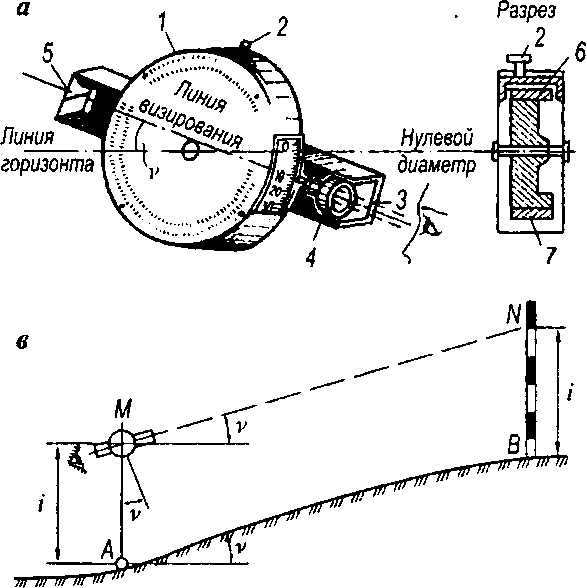

а

. V, а, ш |

|

, 4 г |

|

• б |

|

Рис. 71. Схемы определения поправки за наклон в измеренную длину (а) и горизонтального проложения линии (б)

Первый случай. Если измерен угол наклона V линии АВ, наклонная длина которой равна В, то ее горизонтальное проложение

с1 = В соз V. (84)

На практике обычно горизонтальное проложение й находят как разность наклонной длины линии В и поправки за наклон АВн, т. е.

а = В - АВН. (85)

Как следует из рис. 71, а,

10 Геодезия

АИН = й - с! = И - И соз v = й (1 - соз v),

или

V (86)

АИН = 2В зт2 2 •

Второй случай. Если известно превышение 1г между крайними точками линии, то поправка Д1>н определится из следующих соображений (см. рис. 71, б):

к2 = И2 - Л2 = (О - а)(й + й).

Принимая И — ё = АОн, И + й » 2Д получим

Следует помнить, что поправка за наклон Айн всегда отрицательна независимо от знака угла наклона.

Третий случай. Если измеряемая линия АВ состоит из участков, имеющих разные углы наклона (рис. 71, б], то для каждого из них измерение длин и углов наклона и, соответственно, определение поправок за наклон и горизонтальных проложений производится отдельно. Тогда горизонтальное проложение линии АВ определится как сумма горизонтальных проложений ее отдельных участков, т. е.

4

л = ах+а2+</3+ал = 2 (88>

/=1

При измерении расстояний стальными мерными лентами поправки за наклон учитывают, если углы наклона линий превышают 1°.