- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

§ 52. Дальномеры двойного изображения

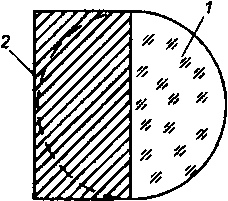

Типы дальномеров двойного изображения. Дальномеры двойного изображения в значительной мере свободны от недостатков, присущих нитяному дальномеру, и позволяют получать результаты с точностью, близкой к точности измерения расстояний мерными лентами. В основу этих дальномеров положено свойство стеклянной призмы отклонять проходящие через нее лучи к основанию. Призма с очень малым преломляющим углом называется Оптическим клином.

ПШ II. ШЕ11ЫЕ ■ЭМЕРЕНИ1

В соответствии с ГОСТ в нашей стране серийно выпускаются три типа дальномеров двойного изображения: Д-2, ДНР-5 и ДН-8. Цифры в шифре дальномеров обозначают среднюю квадратическую погрешность в см на 100 м измеряемого расстояния.

Дальномер Д-2 — прибор с переменным параллактическим углом; предназначен для измерения длин линий от 40 до 400 м в полигономет- рии 2-го разряда, теодолитных ходах и съемочных сетях по горизонтальной или вертикальной рейкам с относительной погрешностью соответственно не более 1:5000 и 1:3000.

Редукционный дальномер ДНР-5 выполнен в виде насадки на зрительную трубу теодолита; прибор с постоянным параллактическим утлом, предназначен для измерения горизонтальных проложений длин линий от 20 до 120 м по вертикальной рейке в теодолитных ходах с относительной погрешностью 1:1500— 1:2000 и при съемках застроенных территорий.

Дальномерная насадка ДН-8 с переменным параллактическим углом; предназначена для измерения длин линий от 50 до 700 м в теодолитных ходах, при городских съемках и аналитических построениях по горизонтальной рейке с относительной погрешностью 1:1200-1:1500.

Ниже приведены сведения об основных типах дальномеров, применяемых при выполнении топографо-геодезических работ.

Рис.

59.

Принцип определения расстояния

дальномером двойного изображения

с постоянным параллактическим углом:

а

—

оптический клин; б — схема определения

расстояния

По делениям рейки относительно нулевого индекса определяют величину смещения /, обусловленную отклоняющим углом е клина, который является параллактическим углом дальномера.

9 Геодезия

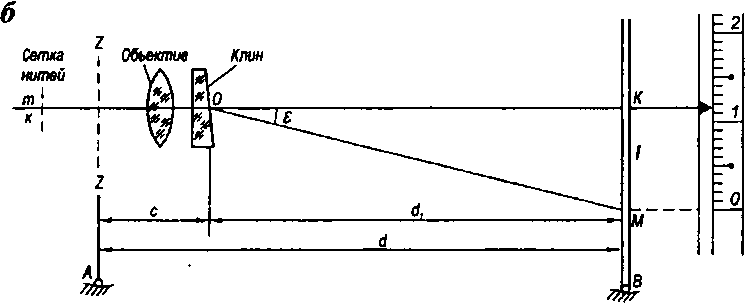

Как следует из рис. 59, б, расстояние от оси вращения прибора до рейки

й = / с1д е + с, (65)

где с — расстояние от оси вращения прибора до точки О клина; е = = 0 (л — /) — отклоняющий угол клина; 0 — преломляющий угол клина; л — показатель преломления стекла, из которого изготовлен клин.

При изготовлении оптических клиньев значения л и 0 подбирают таким образом, чтобы с1д е = 100, т. е. е = 34'22,б". Для повышения точности отсчитывания по рейке вместо индекса применяется верньер.

К дальномерам этого типа относится редукционный дальномер ДНР-5.

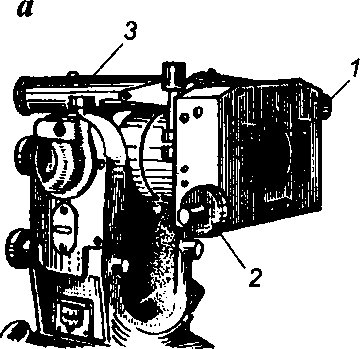

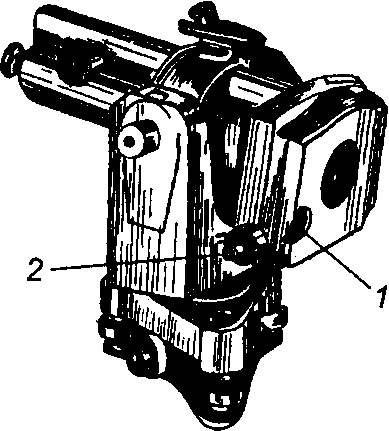

Редукционный дальномер ДНР-5 представляет собой дальномерную насадку (рис. 60, а), надеваемую на трубу теодолита с противовесом.

Шкала-

Верньер

/

1 ' / .074 .7

1

1

62

, \

=

Е5

ЕЕ

Отсчет

62,774

Рис. 60. Дальномер ДНР-5: а — внешний вид; б — дальномерная рейка; в — схема отсчитывания по рейке

Редуцирующим устройством является подвесной качающийся клин, который, оставаясь в отвесном положении при наклоне зрительной трубы, изменяет отсчет по дальномерной рейке, автоматически вводя в него поправку за наклон измеряемой линии. Редуцирующий клин является составной частью оптического компенсатора, с помощью которого создается параллактический угол.

Оптический компенсатор перекрывает одну половину объектива зрительной трубы. Вторую половину перекрывает телескопическая линза, выполняющая роль микрометра; она имеет свойство, не изменяя фокусировки зрительной трубы, изменять ее увеличение, что повышает точность отсчитывания по рейке. В результате действия оптического компенсатора и телескопической линзы в поле зрения трубы ]30 видны два изображения дальномерной рейки, смещенные относитель-

пш и. шепые ттт

но друг друга на величину, соответствующую параллактическому углу. При измерении расстояния используется шкала одного изображения рейки и верньер другого.

Для повышения точности совмещения штрихов шкалы и верньера зрительная труба может быть оборудована специальным разделительным устройством, состоящим из бипризмы и щелевой диафрагмы. Бипризму устанавливают вместо сетки нитей зрительной трубы, а щелевую диафрагму навинчивают на окуляр.

При измерении длин линий применяют вертикально устанавливаемые двусторонние рейки, шкалы которых изготовлены из инварных полос (рис. 60, б). На обеих сторонах рейки имеются шкалы с двухсантиметровыми делениями и обратные верньеры. На контрольной (желтой) стороне рейки верньер сдвинут на величину, соответствующую расстоянию 11,111 м. Для установки в отвесное положение рейка имеет круглый уровень и снабжена подставкой и двумя подпорками.

Для определения расстояния визируют на рейку и наводящим винтом зрительной трубы совмещают какой-либо штрих верньера со штрихом рейки; при этом горизонтальная нить сетки не должна выходить за пределы верньера. Поскольку рейка имеет обратный верньер, то отсчет по нему производится от нулевого индекса в направлении, противоположном оцифровке шкалы рейки. Пример взятия отсчета по дальномер- ной рейке представлен на рис. 60, в.

При использовании реек с двухсантиметровыми делениями шкал отсчет по рейке выражает половину измеряемого расстояния. Поэтому следует производить два отсчета по рейке при двух независимых совмещениях; их сумма даст горизонтальное проложение расстояния.

Пример: = 51,723 и Ь2 = 51,727, тогда горизонтальное проложение

4 = I, + 12 = 51,723 + 51,727 = 103,450 м.

При определении расстояния по контрольной стороне рейки к сумме двух отсчетов необходимо прибавить постоянную величину 11,111 м. При углах наклона от ±12 до ±20° в измеренное расстояние вводится дополнительная поправка за наклон, определяемая с помощью специальных номограмм.

Дальномерная насадка ДНР-5 может быть использована с теодолитами, имеющими посадочный диаметр объективной части трубы 46 мм (Т2, Т5, Т15 и др.).

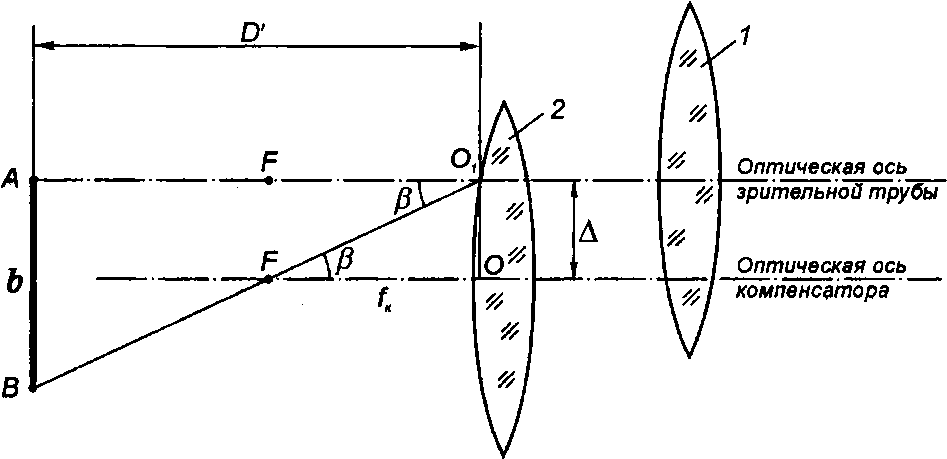

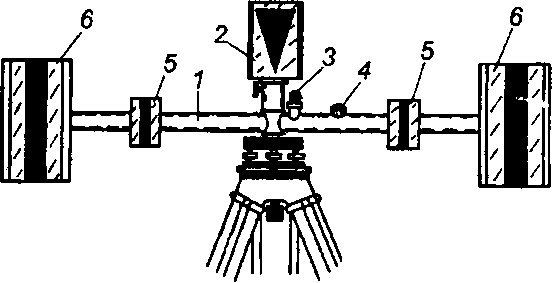

Дальномеры двойного изображения с постоянной базой. В дальномерах данного типа (рис. 61) перед объективом 1 зрительной трубы установлена длиннофокусная линза-компенсатор 2, которую можно перемещать микрометренным винтом в направлении, перпендикулярном к оптической оси трубы. При этом изображение, даваемое объективом зрительной трубы, будет смещаться в сторону перемещения линзы. В результате образуется параллактический треугольник, позволяющий определить расстояние.

Для измерения параллактического угла (5 при постоянной базе АВ = Ь линзу-компенсатор необходимо сместить на величину А, чтобы изображения марок Аи В совместились в фокальной плоскости объектива зрительной трубы.

Рис.

61.

Принципиальная схема дальномера

двойного изображения с постоянной

базой

Из подобия треугольников АВ01 и 0Р01 имеем

= (66)

где П — расстояние от рейки до линзы-компенсатора; /к — фокусное расстояние линзы.

Из треугольника 0Р01 следует, что

/ = «">

Как видно из формулы (67), линейная величина перемещения компенсатора А и параллактический угол (5 взаимосвязаны. Следовательно, измерительные шкалы в дальномерах с линзовыми компенсаторами могут быть градуированы в линейных и угловых величинах. В последнем случае путем взятия отсчетов по шкале при измерениях можно непосредственно получать значения параллактических углов. При малых значениях угла Р расстояние от рейки до линзы-компенсатора определится выражением

(68)

Рассмотренный принцип определения расстояний положен в основу конструкции дальномеров типов ДН-8 и Д-2.

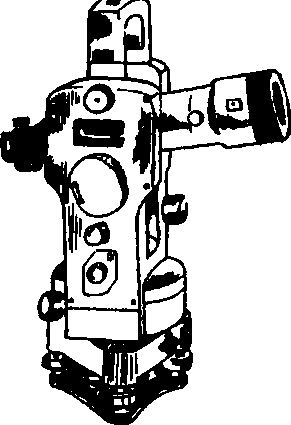

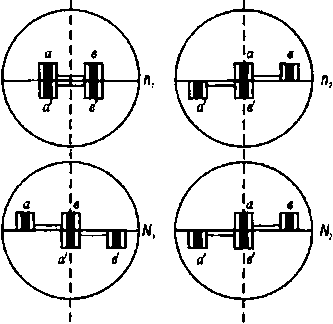

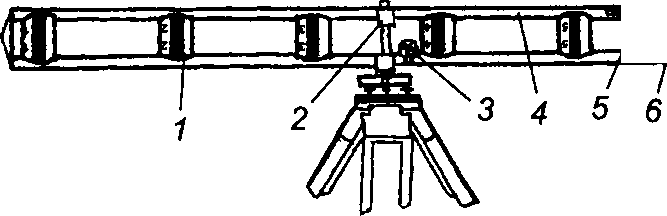

Дальномерным комплект ДН-8 состоит из дальномерной насадки (рис. 62, а), закрепляемой на трубе теодолита типа Т5, Т15 и др., и дальномерной рейки (рис. 62, б).

Дальномерная насадка состоит из линзового компенсатора и микроскопа и служит для измерения параллактических углов. Компенсатор обеспечивает получение в поле зрения трубы теодолита двух изображений дальномерной рейки, наложенных одно на другое. В зрительных трубах сетка нитей заменяется бипризмой, а на окуляр надевается

щелевая диафрагма. Бипризма и щелевая диафрагма образуют разделительное устройство дальномера. Бипризма делит каждое изображение рейки, полученное компенсатором, на две части, а щелевая диафрагма срезает верхнюю часть одного и нижнюю часть другого изображения. Это позволяет совмещать изображения марок рейки с высокой точностью, располагая их на продолжении друг друга.

Компенсатор состоит из двух разрезанных пополам двояковогнутой и двояковыпуклой линз. Половинки положительной и отрицательной линз попарно объединены в оправы. Верхняя отрицательная и нижняя положительная полулинзы образуют измерительную часть, а верхняя положительная и нижняя отрицательная — установочную часть компенсатора. Обе части компенсатора (установочная и измерительная) перемещаются независимо одна от другой с помощью установочного 1 и измерительного 2 винтов соответственно (см. рис. 62, а). Величина взаимного смещения частей компенсатора определяется по дальномерной шкале, видимой в поле зрения отсчетного микроскопа 3.

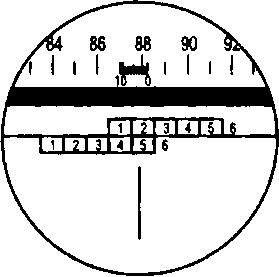

Дальномерная шкала (рис. 63, а), состоящая из 120 делений, оцифрована через каждые 5 делений. Оценка десятых и сотых долей этих делений производится по шкале микроскопа.

Входящие в комплект дальномера горизонтальные базисные рейки устанавливаются на штативах (см. рис. 62, б). Рейка состоит из полой дюралюминиевой штанги 1, на которой закреплены четыре дальномерные марки, размеры которых попарно совпадают. Марка представляет собой пластину с черной полосой на желтом фоне. Лицевая поверхность всех марок находится в одной плоскости, а их штрихи параллельны между собой и попарно имеют равную толщину. Крайние марки 6 образуют большой базис, равный 1018 мм, и предназначены для измерения расстояний более 180 м; малый базис между средними марками 5, равный 550 мм, используется при расстояниях от 50 до 180 м.

ГШ

II. 1МЕ11ЫЕ ИМЕРЕ1Н

Рис.

62.

Дальномерный комплект ДН-8: а

—

теодолит с насадкой;

б

— дальномерная рейка

б

85 90 95

и I 11 I I I I 11 I

10 0

Отсчет

89.60

Рис. 63. Измерение расстояния дальномером ДН-8: а — поле зрения отчетного микроскопа; б — схема измерения; в, г — схема измерения параллактического угла

в горизонтальное положение и оптический визир 3 — для ее установки перпендикулярно измеряемой линии. Внутри штанги вмонтирован термометр для определения температуры рейки во время измерения.

При измерении длины линии на одном ее конце устанавливают теодолит с дальномерной насадкой, на другом — дальномерную рейку (рис. 63, б).

Как видно из рис. 63, б, измеряемое расстояние

0 = +сЙ + с2, (69)

где О' — расстояние от вершины параллактического угла до плоскости марок рейки; с, — расстояние от вертикальной оси теодолита до вершины параллактического утла; с2 — расстояние от плоскости марок до оси рейки.

Обозначив сумму постоянных величин с = с1 -I- с2, с учетом формулы (68) получим

Л = + (70)

где р — параллактический угол.

Величину коэффициента дальномера для большого и малого базисов определяют до начала работ на специально измеренном базисе для каждой насадки и комплекта реек. В измеренное расстояние вводятся поправки за температуру и наклон линии.

ШВА II. ШЕЙНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

дальномерной насадки измеряют половинный либо полный параллактический угол. При расстояниях более 100 м измеряют полный параллактический угол, причем при длинах от 100 до 180 м используют малый базис, а при длинах более 180 м — большой базис реек. Если длина стороны менее 100 м, то измеряют половинный параллактический угол по малому базису и полученный результат удваивают.

Измерения параллактических углов выполняются в следующей последовательности. Зрительную трубу наводят на рейку и наводящим винтом трубы устанавливают разделительное ребро бипризмы по оси штанги рейки; при этом в поле зрения трубы появится изображение двух половин дальномерной рейки. Измерительным винтом компенсатора устанавливают по шкале микроскопа отсчет, близкий к 60, а установочным винтом совмещают изображения марок (рис. 63, в) и берут отсчет по шкале микроскопа лг

Измерительным винтом компенсатора перемещают изображения марок навстречу друг другу и берут отсчет л2. По разности отсчетов вычисляют половинный параллактический угол (3/2 = п2 — п}. При измерении угла несколькими приемами необходимо перед каждым приемом немного сместить изображения установочным винтом, а измерительным винтом вновь совместить изображения марок.

Полный параллактический угол измеряют по схеме, показанной на рис. 63, г. В этом случае при взятии начального отсчета марки разводят в противоположные направления. Параллактический угол вычисляют как разность отсчетов

Nг

При расстояниях до 400 м параллактические углы измеряют четырьмя приемами, более 400 м — шестью приемами. В первом случае расхождения между результатами измерений в отдельных приемах не должны превосходить 0,15, во втором — 0,20 одного деления шкалы. За окончательный результат принимают среднее арифметическое от результатов измерений во всех приемах.

Дальномер Д-2 (ОТД) является наиболее совершенной конструкцией дальномера с постоянной базой и переменным параллактическим углом.

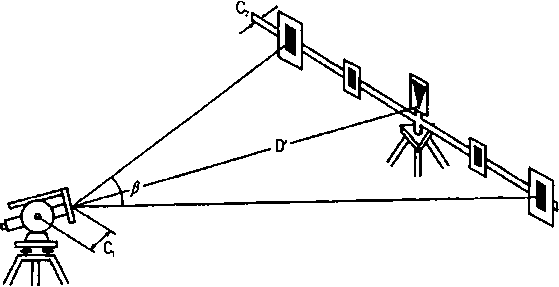

Дальномер Д-2 является самостоятельным прибором и состоит (рис. 64, а) из дальномерного устройства, вертикального круга для измерения углов наклона линии визирования с точностью до 1°, алидадной части с осью вращения и винтами управления и подставки.

Дальномерный блок содержит зрительную трубу с разделительным устройством и оптический компенсатор комбинированного типа конструкции А.И. Захарова, позволяющий точно измерять сравнительно большие параллактические утлы (до 1,5°).

Компенсатор состоит из перекидного оптического клина, задающего постоянную часть параллактического утла (5К% и линзовой системы, сходной с компенсатором ДН-8; последняя позволяет совмещать два полуизображения рейки и задавать тем самым переменную часть утла /?и.

В результате параллактический угол у3 определяется суммой двух его составляющих, т. е.

/^к + Л,- (71)

причем угол Ри может иметь знак «плюс» или «минус».

Окуляр зрительной трубы служит одновременно и окуляром отсчетного микроскопа. В поле зрения трубы одновременно видны изображения рейки и дальномерная шкала (рис. 64, б).

В дальномерный комплект входит двусторонняя дальномерная рейка (рис. 64, в), имеющая на каждой стороне по шесть оцифрованных визирных марок 1. На одной стороне рейки расстояния между марками равны 400 мм, на другой — 404 мм, т. е. разность между ними составляет 1%. Различное сочетание марок образует базы: 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 и 2,0 м. Рейка может устанавливаться на штативе в горизонтальном или вертикальном положении с помощью круглых уровней 2 и 6. Для центрирования рейки в подставке имеется оптический центрир, а для установки ее перпендикулярно к измеряемой линии — оптический визир 3. В каркас рейки вмонтирован термометр 5.

Отсчет

88,14 N^3

тИ

Рис.

64.

Дальномер

Д-2; а —

внешний вид;

б

— поле зрения отсчетного микроскопа;

в

—

дальномерная рейка

>