- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

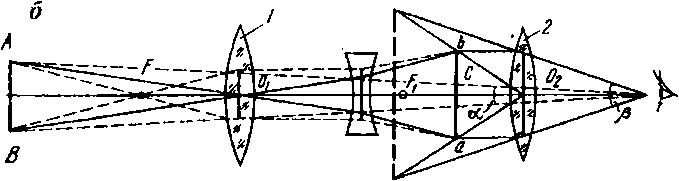

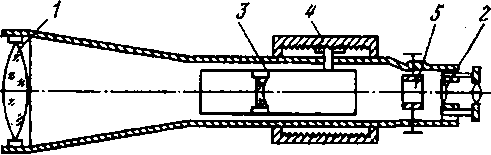

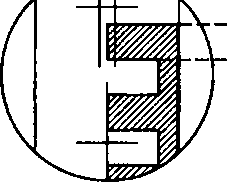

§ 36. Зрительные трубы

Устройство зрительной трубы. Для визирования на удаленные наблюдаемые предметы в геодезических приборах используют зрительные трубы. Некоторые из них относятся к типу астрономических и дают обратное изображение предметов. Во многих случаях в оптических теодолитах используются трубы, обеспечивающие прямое изображение (например, 4Т30П и др.).

Перед наблюдением зрительная труба должна быть отфокусирована.

Фокусированием называется установка трубы таким образом, чтобы в поле зрения было отчетливо видно изображение визирной цели, т. е. наблюдаемого предмета. Различают трубы с внешним и внутренним фокусированием.

В современных геодезических приборах применяют трубы с внутренним фокусированием, имеющие постоянную длину. Их конструкция обеспечивает большее увеличение при меньшей длине по сравнен нию с трубами с внешним фокусированием, а также предохраняет от проникновения в нее пыли и влаги.

Рис.

39. Зрительная труба:

а

— продольный разрез;

б — ход лучей в

зрительной трубе

а9

У

а

лш i угловые 13мекш

Совместное действие объектива и фокусирующей линзы равносильно действию одной собирательной линзы с переменным фокусным расстоянием, называемой телеобъективом. Принципиально оптическая схема трубы с телеобъективом (рис. 39, б) не отличается от схемы простой зрительной трубы (трубы Кеплера) с внешним фокусированием, но обладает более совершенной конструкцией.

Предмет АВ, расположенный за двойным фокусным расстоянием, рассматривается через объектив (см. рис. 39, б). Его изображение аЬ, получаемое с помощью телеобъектива, будет действительным, обратным и уменьшенным. Указанное изображение увеличивается окуляром, в результате чего получается мнимое и увеличенное изображение а'Ъ' наблюдаемого предмета.

Изображение предмета, получаемое простой зрительной трубой, сопровождается оптическими искажениями, основными из которых являются сферическая и хроматическая аберрации.

Сферическая аберрация вызывается тем, что лучи света (особенно, падающие на края линзы) после преломления не пересекаются в одной точке и дают тем самым неясное и расплывчатое изображение.

Хроматическая аберрация заключается в том, что лучи света после преломления в линзе разлагаются на составные цвета светового спектра и окрашивают края изображений. Для ослабления влияния оптических искажений в зрительных трубах применяют диафрагмы, задерживающие прохождение крайних лучей света, а также сложные объективы и окуляры, состоящие из 2 — 3 линз с различными коэффициентами преломления стекла.

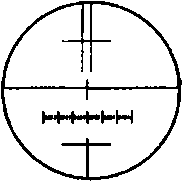

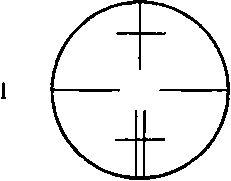

Сетка нитей. Установка зрительной трубы для наблюдения. Для визирования на наблюдаемые цели в зрительной трубе должна быть постоянная точка К — действительная или воображаемая между параллельными линиями. Для получения этой точки в окулярном колене вблизи переднего фокуса окуляра помещается металлическая оправа, в которой вставлена стеклянная пластинка с нанесенной на ней сеткой нитей (штрихов) (рис. 40, а). Виды сеток нитей, применяемых в оптических теодолитах, показаны на рис. 40, б, в.

2

Рис. 40. Сетка нитей зрительной трубы:

а — схема закрепления оправы сетки нитей; б — сетка теодолитов Т5, п_

Т15, ТЗО, Т60; в — сетка теодолитов Т15М и ТЗОМ 0/

Сетка нитей представляет собой систему штрихов, расположенных в плоскости изображения, даваемого объективом зрительной трубы. Основные штрихи сетки используются для наведения трубы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Двойной вертикальный штрих называется биссектором нитей; визирование на наблюдаемую цель биссектором производится точнее, чем одной нитью. Точка пересечения основных штрихов сетки нитей (либо осей заменяющих их бис- секторов) называется перекрестием сетки нитей.

Воображаемая линия, соединяющая перекрестие сетки нитей и оптический центр объектива, называется визирной осью трубы, а ее продолжение до наблюдаемой цели — линией визирования. Линия, проходящая через оптические центры объектива и окуляра, называется оптической осью трубы.

Зрительная труба имеет также геометрическую ось, т. е. линию симметрии, проходящую через центры поперечных сечений цилиндра трубы.

Для правильной установки сетки нитей ее оправа снабжена исправительными (котировочными) винтами: двумя горизонтальными — 1 и двумя вертикальными — 2 (см. рис. 40, а), которые закрываются навинчивающимся колпачком. С помощью каждой из пар исправительных винтов сетку нитей можно перемещать в небольших пределах в горизонтальной и вертикальной плоскостях, изменяя тем самым положение визирной оси зрительной трубы.

При визировании на цель наблюдатель должен отчетливо видеть в поле зрения трубы штрихи сетки нитей и изображение рассматриваемого предмета. Для выполнения этого условия должны быть выполнены действия, составляющие установку зрительной трубы для наблюдения. Полная установка трубы для наблюдения складывается из установки ее по глазу и по предмету.

Установка трубы по глазу производится перемещением диоптрийного кольца окуляра до получения четкой видимости штрихов сетки нитей; она выполняется каждым наблюдателем соответственно остроте его зрения и периодически проверяется.

Установка трубы по предмету (фокусирование) для получения отчетливого изображения визирной цели осуществляется перемещением фокусирующей линзы с помощью кремальеры (кремальерного винта или кольца). При наблюдении предметов, расположенных на различных расстояниях от прибора, фокусирование приходится проводить каждый раз заново. Перекрестие сетки нитей не должно сходить с изображения наблюдаемой цели при перемещении глаза относительно окуляра. В противном случае имеет место явление, называемое параллаксом сетки нитей, который возникает при недостаточно тщательном фокусировании трубы вследствие несовмещения изображения предмета с плоскостью сетки нитей. Параллакс устраняется небольшим поворотом кремальеры, что способствует повышению точности визирования.

Технические показатели зрительных труб. Оценка качества зрительных труб осуществляется по ряду технических показателей, к основным из которых относятся увеличение трубы, поле зрения трубы и яркость изображения.

ШД1УГ1НЫЕ КЗНЕРЕЙМЯ

Видимым, или угловым, увеличением зрительной трубы Г называется отношение угла /? (см. рис. 39, б), под которым изображение рассматриваемого предмета видно в трубу, к углу а, под которым предмет виден невооруженным глазом, т. е.

а

Практически увеличение зрительной трубы можно принять равным отношению фокусных расстояний объектива и окуляра:

Т~> 3об

~~ / '

^ ок

Увеличение зрительной трубы можно определить по вертикальной рейке, установленной в 5 — 10 м от прибора (рис. 41, а). На рейку смотрят одновременно двумя глазами: одним — непосредственно на рейку, другим — через трубу. При этом два видимых изображения рейки проектируются одно на другое; подсчитывают, сколько делений рейки, видимых невооруженным глазом, проектируется на одно увеличенное деление, видимое через трубу. Это число и будет увеличением зрительной трубы.

б

|

|

|

1 |

/ |

а |

Рис. 41. Схема исследования зрительной трубы при помощи рейки: а — определение увеличения зрительной трубы; б — определение поля зрения зрительной трубы

Принимая погрешность визирования невооруженным глазом равной 60" и зная увеличение трубы Г, можно найти предельную погрешность визирования при наблюдении в зрительную трубу:

60"

т» (24)

Для получения большего увеличения в зрительных трубах геодезических приборов используют длиннофокусные объективы и короткофокусные окуляры. Увеличение зрительных труб, применяемых в инженерной практике, находится в пределах 15 —30х, а в высокоточных приборах — до 40х.

Полем зрения зрительной трубы называется коническое пространство, видимое глазом через неподвижно установленную трубу. Оно измеряется углом ср между лучами, идущими из оптического центра объектива к краям а и Ь диафрагмы (рис. 41, б). Величина угла поля зрения трубы определяется по формуле:

т. е. угол поля зрения обратно пропорционален увеличению трубы и не зависит от размеров объектива. Это обстоятельство ограничивает применение в геодезических приборах труб с большим увеличением, так как ими весьма трудно отыскивать визирные цели. Поэтому на трубах с большим увеличением часто устанавливают дополнительную трубу- искатель с малым увеличением, но большим полем зрения.

На практике для определения угла поля зрения трубы на расстоянии с? от объектива (рис. 41, б) устанавливают рейку и отсчитывают по ней число делений /, видимых в трубу между краями поля зрения. Тогда

/ ,

Пример: а = 20 м, / = 60 см, ^ = 3438'= 103'= 1,7°.

Зрительные трубы геодезических приборов имеют углы поля зрения от 30' до 2°.

Яркость изображения, или степень освещенности, характеризуется количеством света, получаемым глазом в одну секунду на каждый квадратный миллиметр видимого изображения. Относительная яркость изображения /, определяемая отношением яркостей изображения при наблюдении невооруженным глазом Е0 и с помощью зрительной трубы Ег может быть найдена из выражения

![]()

(26)

где т — коэффициент пропускания системы, учитывающий потери светового потока на отражение при преломлении лучей на полированных поверхностях и поглощение при их прохождении через оптические детали; йвх— диаметр входного отверстия объектива; с!гл — диаметр зрачка глаза.

38,2°

(25)

Применение просветленной оптики в современных геодезических приборах сводит к минимуму потери яркости изображения при прохождении лучей через оптическую систему трубы.