- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

Раздел 1 основы ге6деш

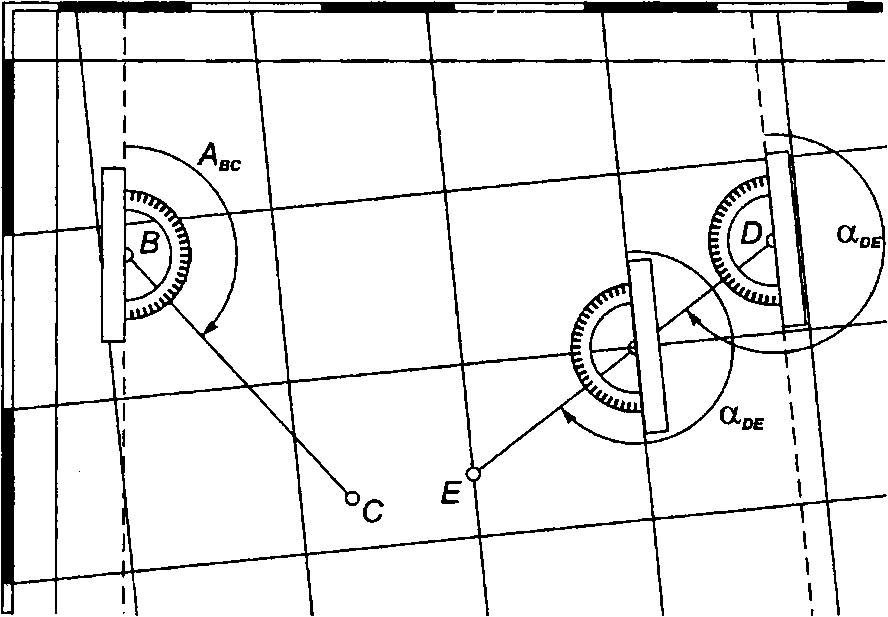

§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

Определение ориентирных углов относительно истинного меридиана. Для определения по карте истинного азимута направления, используя минутную разграфку градусной рамки, через начальную его точку В проводят истинный меридиан, относительно которого геодезическим транспортиром измеряют величину истинного азимута А (рис. 28).

Зная величины склонения магнитной стрелки д и сближения меридианов у, можно рассчитать магнитный азимут и дирекционный угол данного направления, исходя из формул (5) и (6):

^ = А 5\ а = А - у.

Определение ориентирных углов относительно километровой сетки. Для определения по карте дирекционного угла направления ИЕ через начальную его точку И проводят линию, параллельную оси абсцисс (вертикальной линии километровой сетки), и относительно нее измеряют транспортиром дирекционный угол аОЕ (см. рис. 28). Дирекционный угол заданной линии можно замерить в любой точке ее пересечения с вертикальной линией километровой сетки.

Графоаналитический способ определения ориентирных углов. Если известны (либо определены графически) координаты х1, у1 и х2, у2 начальной и конечной точек линии, то дирекционный угол данного направления может быть рассчитан исходя из выражения:

Рис.

28. Определение истинного

азимута и дирекционного угла направления

по карте

![]()

На практике для решения указанных задач по карте обычно сначала находят дирекционный угол направления, а затем, зная склонение магнитной стрелки 8 и сближение меридианов у вычисляют истинный и магнитный азимут, исходя из формул (6) и (7):

А - а Л- у\ Ам~ а-б + у-а-П.

Средние значения 8 и у для данного листа карты приводятся на схеме и в пояснениях в юго-западном углу карты.

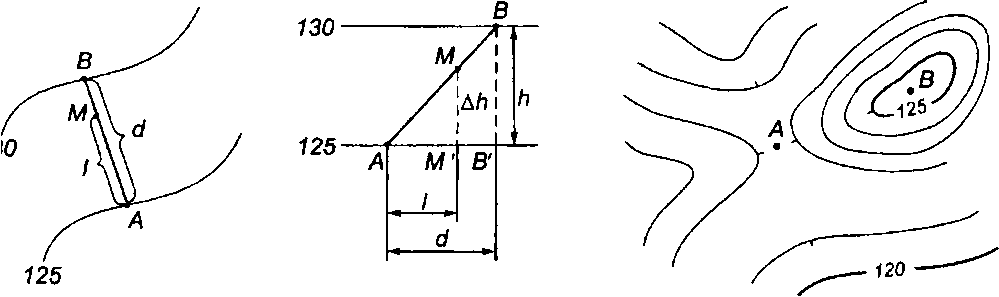

§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

Определение высот точек по горизонталям. При решении этой задачи возможны три случая.

— точка расположена на горизонтали. Отметка точки, расположенной на горизонтали, равна отметке этой горизонтали. Если горизонталь не оцифрована, то ее отметка находится по оцифровке соседних горизонталей с учетом высоты сечения рельефа.

ГШ 7. ЗЦЙИ, РЕШАЕМЫЕ ДО ТШГРА1ИЧЕС11М КАРТАМ 1ЯЯА1ДМ

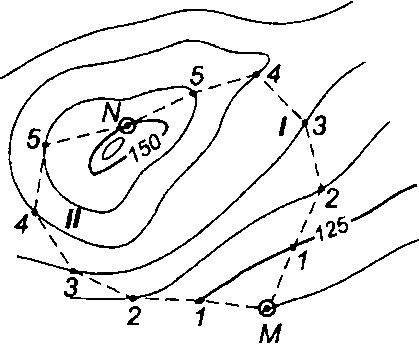

— точка расположена между двумя горизонталями. Пусть точка М (рис. 29, а), отметку которой требуется определить, расположена между горизонталями с отметками 125 и 130 м.

Н

<1

I

, отсюда АН-~тк

а

в

Рис.

29. Схемы определения

отметок точек по горизонталям: а,

б — точка расположена

между разноименными горизонталями; в

— точка расположена

между одноименными горизонталями

Ют I. ясиавы ГЕОДЕЗИИ

(21)

Тогда

НМ = НА + АИ = НА+1И.

Для приведенного на рис. 29, а примера

= 12 5 л* + ^ X 5 л< = 12 8,5 л*.

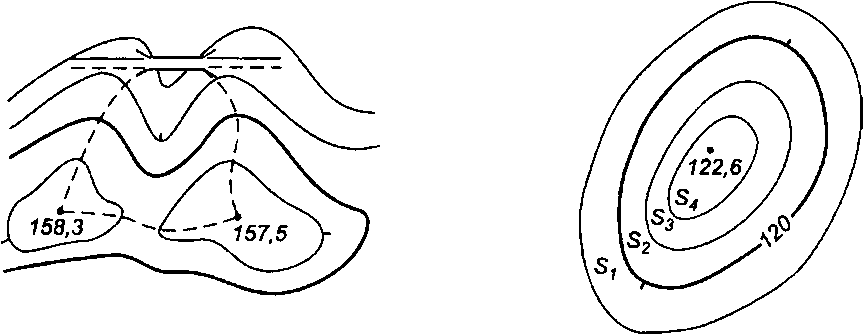

3 — точка расположена между одноименными горизонталями.

Если точка расположена между горизонталями с одинаковыми отметками (точка А на рис. 29, в) либо внутри замкнутой горизонтали (точка В), то ее отметку можно определить лишь приближенно. При этом считают, что отметка точки меньше или больше высоты этой горизонтали на половину высоты сечения рельефа, т. е. 0,51х (например, На=121,5 м, Нв = 125,5 м). Поэтому отметки характерных точек рельефа (вершина холма, дно котловины и т. п.), полученные из измерений на местности, выписывают на планах и картах.

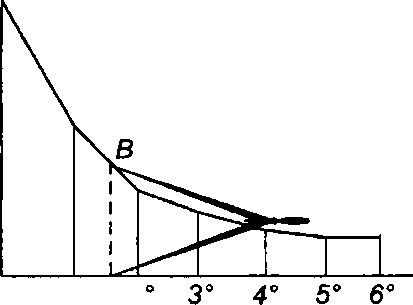

Определение крутизны скатов и уклонов линий по горизонталям. Графики заложений. Крутизна ската (угол наклона ската) V и уклон линий I между точками, лежащими на соседних горизонталях, определяются по известной формуле (20):

• ,

Л

![]()

отсюда

где к — высота сечения рельефа, м; ё — заложение, м.

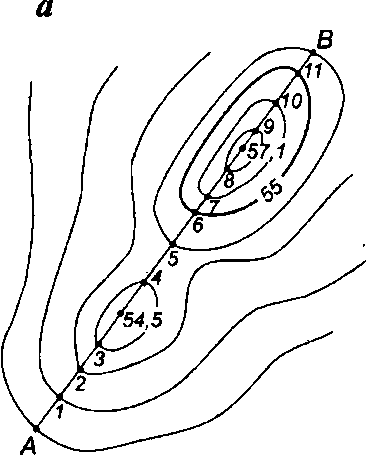

Чтобы избежать расчетов при определении уклонов и крутизны скатов по плану или карте, на практике пользуются специальными графиками, называемыми графиками заложений.

Для построения графика заложений горизонтальную линию делят на равные отрезки произвольной длины и у концов отрезков подписывают значения углов наклона, начиная с 30'. Предельное значение углов на шкале графика назначают в зависимости от максимальной крутизны скатов данного плана или карты. Затем вычисляют заложения, соответствующие каждому значению угла наклона при принятой высоте сечения рельефа, по формуле

Полученные величины заложений, выраженные в масштабе плана (карты), откладывают на перпендикулярах к горизонтальной линии против соответствующих углов наклона. Через полученные точки проводят плавную линию и получают график заложений, называемый в данном случае графиком крутизны (рис. 30, а).

20

паи 7. задам ре1аемые и т1играинесим картам и планам

0°3(У

ГА 2

Рис. 30. Графики заложений: а — крутизны; б — уклонов

Для определения крутизны ската или уклона с плана берут в раствор циркуля соответствующее заложение (например, АВ), переносят его на график заложений (см. рис. 30) так, чтобы отрезок АВ оказался параллельным линиям графика, а одна ножка циркуля располагалась на горизонтальной линии, другая — на кривой. Значение крутизны или уклона определяют, пользуясь оцифровкой горизонтальной шкалы графика. В рассматриваемом примере крутизна ската V = 1"30\ а уклон / = 0,026.

Необходимо помнить, что графики заложений, приводимые за оформительской рамкой, рассчитываются и строятся соответственно сечению рельефа и масштабу данного плана или карты.

0.01

(Ю2АСЮ3 0.05

0.07 0.09 0.11

Рис.

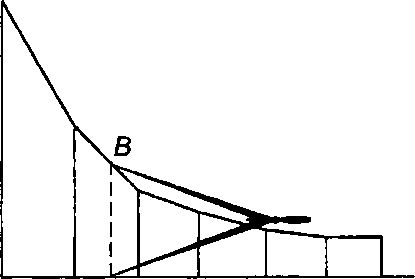

31. Схема проектирования

трассы с заданным уклоном

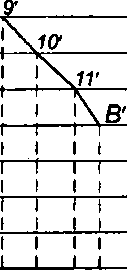

Пусть на плане масштаба 1:10 ООО требуется наметить трассу шоссейной дороги между точками М и Л/, чтобы уклон ее во всех частях не превышал I =0,05 (рис. 31). Высота сечения рельефа на плане Л = 5 м.

Для решения задачи рассчитывают заложение, соответствующее заданному уклону / и высоте сечения рельефа к, как

И 5м

и выражают его в масштабе плана

,, Л.мхЮО 100 мх. 100 ,

мт

ппп —

1 СМ,

10 000

где М — знаменатель численного масштаба плана. Величину заложения сГ можно определить также по графику заложений.

Раствором циркуля, равным заложению сГ = 1 см, из точки М засекают соседнюю горизонталь и получают точку 1; из точки 1 тем же раствором засекают следующую горизонталь, получая точку 2, и т. д. Соединив полученные точки, проводят линию с заданным уклоном.

Если рассчитанное заложение с?' окажется меньше расстояния между двумя соседними горизонталями (т. е. уклон ската на данном участке меньше заданного), то участок трассы проводится по кратчайшему расстоянию между ними. При проектировании дорог последнее расценивается как положительный фактор.

Следует сказать, что решение данной задачи позволяет наметить несколько вариантов трассы, из которых выбирается наиболее приемлемый с технико-экономической точки зрения.

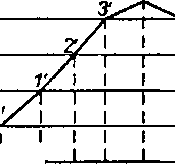

Построение профиля местности по заданному направлению. При проектировании инженерных сооружений, а также для определения видимости между точками местности необходимо построение профиля местности по заданному направлению.

Для построения профиля по линии АВ (рис. 32, а) на листе бумаги проводят горизонтальную линию и на ней в масштабе плана последовательно откладывают отрезки А— 1, 1 — 2, 2 — 3 — отм. 54,5 и т.д. (рис. 32, б).

Выбирают условный горизонт таким образом, чтобы его линия не пересекалась с линией профиля (например, УГ = 50 м). В каждой из полученных точек восставляют перпендикуляры и на них в принятом вертикальном масштабе откладывают профильные отметки, равные разности абсолютных отметок точек и условного горизонта, т. е.

План![]()

* в:

1

и 1

58 57 56 55 54 53 52 51 УГ50

А 1 2 3 54,5 4 5 6 7 857,19 10 11 В

Рис. 32. Построение профиля местности по заданному направлению

ГШ I ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ 88 ТИ1ГРАИЧЕСИМ КАРТАМ 8 ШЛАМ

Соединив полученные точки А', Г, 2' и т. д. плавной кривой, получают профиль местности по линии АВ. Для большей наглядности вертикальный масштаб профиля обычно принимается в 10 раз крупнее горизонтального масштаба, т. е. масштаба плана.

Определение границы водосборной площади. Водосборной площадью, или бассейном, называется участок земной поверхности, с которой вода по условиям рельефа должна стекать в данный водосток (реку, лощину и т. д.). Оконтуривание водосборной площади проводится с учетом рельефа местности по горизонталям карты (плана).

Границами водосборной площади служат линии водоразделов, пересекающие горизонтали под прямым углом. На рис. 33 линии водоразделов показаны пунктиром.

Зная водосборную площадь, среднегодовое количество осадков, условия испарения и впитывания влаги почвой, можно подсчитать мощность водного потока, которая необходима для расчета мостов, площадок дамб и других гидротехнических сооружений.

Определение объемов земляных тел. Используя план с горизонталями, можно вычислить объемы земляных тел, представляющих собой холмы или горы, либо объемы пространств, образуемых впадиной или котловиной.

Объем пород, заключенных в холме (рис. 34), может быть представлен как сумма объемов, заключенных между соседними горизонталями. Объем каждого пояса определится по приближенной формуле объема усеченного конуса:

5, +5,

для I пояса У{ -——Н ;

для

II пояса У2 = 2

^ 3

И и т. д.,

Рис.

33. Схема определения

границы водосборной площади

Рис.

34. Схема определения

объемов земляных тел

5

Геодезия

Если верхний слой холма имеет форму купола, то его объем определится по приближенной формуле

![]()

где 5В — площадь основания верхнего слоя; Л' — разность отметок горизонтали основания верхнего слоя и вершины холма.

п

Тогда общий объем холма У — .

/=1