- •Геодезия

- •Часть I. Зав. Кафедрой Кубанского государственного аграрного университета проф. Ю.Г. Соколов

- •Раздел I

- •§ 1. Предмет и задачи геодезии

- •Раздел 1.8сн0вы геодезии

- •§ 2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •§ 3. Краткие сведения из истории геодезии

- •Раздел I. Дсшы гецй11

- •§ 4. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •§ 5. Форма и размеры Земли

- •§ 6. Метод проекций в геодезии

- •§ 7. Влияния кривизны Земли на горизонтальные расстояния и высоты точек при переходе со сферы на плоскость

- •§ 8. Пространственные системы координат

- •§ 9. Системы координат на плоскости

- •§ 10. Ориентирование линий по истинному и магнитному меридианам

- •§11. Ориентирование линий относительно оси Ох зональной системы плоских прямоугольных координат

- •§ 12. Румбы и табличные углы

- •§ 13. Прямая и обратная геодезические задачи

- •Раздел I. Ки1ы гевдези1

- •3 Геодезия

- •§ 14. Масштабы и их точность

- •Раздел I. Шоиы геодезим

- •Раздел I. Инн геодезии

- •§ 15. Понятие о плане, карте и профиле

- •§ 16. Номенклатура карт и планов

- •Раздел I. Кимы гецеш

- •Раздел I. Основы геодезии

- •Раздел 1.1с1иы геодезии

- •§ 17. Условные знаки планов и карт

- •V Межевой знак

- •§ 18. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •§ 19. Основные формы рельефа

- •§ 20. Свойства горизонталей

- •Раздел I. Осины геодезии

- •§ 21. Проведение горизонталей по отметкам точек

- •Раздел 1. Кипы геодезии

- •§ 22. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- •Сплошные горизонтали проведены через 5 метров Балтийская система высот

- •Раздел I. Основы геодезии

- •§ 23. Определение координат точек на карте

- •§ 24. Ориентирование карты по компасу

- •§ 25. Ориентирование карты или плана по местным предметам

- •Раздел 1 основы ге6деш

- •§ 26. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла направления по карте

- •§ 27. Решение задач по плану или карте с горизонталями

- •Раздел II

- •Глава 8

- •§ 28. Процессы производства геодезических работ

- •§ 29. Единицы измерений, применяемые в геодезии

- •§ 30. Понятие о погрешностях измеренных величин и характеристиках точности измерений

- •§ 31. Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке

- •Глава 9

- •§ 32. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •§ 33. Классификация теодолитов

- •§ 34. Принципиальная схема устройства теодолита

- •§ 35. Горизонтальный круг. Отсчетные устройства

- •§ 36. Зрительные трубы

- •§ 37. Уровни

- •§ 38. Вертикальный круг теодолита

- •§ 39. Устройство технических теодолитов

- •§ 40. Поверки и юстировки теодолита

- •§ 41. Установка теодолита в рабочее положение

- •§ 42. Измерение горизонтальных углов

- •§ 43. Погрешности измерения горизонтальных углов

- •Раздел II. Гецезш11е 13мереш

- •§ 44. Измерение вертикальных углов

- •§ 45. Измерение теодолитом магнитного и истинного азимутов направлений

- •§ 46. Понятие об электронных и лазерных теодолитах

- •Глава 10

- •§ 47. Способы измерения длин линий

- •§ 48. Механические приборы для непосредственного измерения длин линий

- •§ 49. Компарирование мерных приборов

- •§ 50. Понятие о свето- и радиодальномерах

- •§ 51. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер

- •Глава II. Н1е11ые13мереш

- •§ 52. Дальномеры двойного изображения

- •9 Геодезия

- •Глава 18. Лииейые измерения |

- •§ 53. Понятие о параллактическом методе измерения расстояний

- •§ 54. Определение неприступных расстояний

- •§ 55. Измерение длин линий мерными лентами

- •§ 56. Правила обращения с геодезическими приборами

- •Раздел III

- •Глава 11

- •§ 57. Виды съемок и их классификация

- •§ 58. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях

- •§ 59. Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа

- •§ 60. Понятие о цифровых и математических моделях местности

- •Глава 12

- •§ 61. Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ

- •§ 62. Подготовительные работы

- •§ 63. Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов

- •§ 64. Прокладка теодолитных ходов на местности

- •§ 65. Привязка теодолитных ходов к пунктам геодезической опорной сети

- •§ 66. Съемка ситуации местности

- •Глава 13

- •§ 67. Общие положения

- •§ 68. Обработка результатов измерений в замкнутом теодолитном ходе

- •§ 70. Построение плана теодолитной съемки

- •Глава 14

- •§ 71. Аналитический способ определения площадей

- •§ 72. Графический способ определения площадей

- •§ 73. Механический способ определения площадей

- •§ 74. Измерение площади планиметром

- •§ 75. Порядок определения площадей земельных угодий, их увязка и составление экспликации

- •Глава 15

- •§ 76. Сущность и способы геометрического нивелирования

- •§ 77. Влияние кривизны Земли и рефракции на результаты геометрического нивелирования

- •§ 78. Нивелиры и их классификация

- •§ 79. Нивелирные рейки. Установка реек в отвесное положение

- •§ 80. Устройство нивелиров

- •§ 81. Поверки и юстировки нивелиров

- •§ 82. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования

- •§ 83. Нивелирование III и IV классов

- •§ 84. Техническое нивелирование

- •§ 85. Продольное инженерно-техническое нивелирование

- •Раздел III. Гевдезотес1не сшш

- •§ 86. Обработка журналов нивелирования

- •§ 87. Составление профиля трассы

- •§ 88. Нивелирование поверхности

- •§ 89. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах

- •§ 90. Сущность мензульной съемки

- •Глава 16

- •§ 91. Приборы, применяемые при мензульной съемке

- •§ 92. Поверки мензулы и кипрегеля

- •§ 93. Установка мензулы в рабочее положение

- •§ 94. Подготовительные работы при мензульной съемке

- •§ 95. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 96. Съемка ситуации и рельефа

- •Глава 17

- •§ 97. Сущность тахеометрической съемки

- •§ 98. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке

- •Глава 1/. Тахе8метрмческая съемка

- •§ 99. Создание сети съемочного обоснования

- •§ 100. Съемка ситуации и рельефа

- •§ 101. Камеральные работы при тахеометрической съемке

- •Глава 18

- •§ 102. Понятие об автоматизированных методах топографических съемок

- •§ 103. Электронная тахеометрическая съемка

- •§ 104. Определение положения точек земной поверхности с помощью геодезических спутниковых систем3

- •Глава II. Щ1мал13мр1ш1ше методы сьемо»

- •§ 105. Понятие об автоматизированных способах построения плана по цифровой модели местности

- •Раздел IV

- •Глава 19

- •§ 106. Этапы геодезических работ при строительстве сооружений

- •Раздел IV. Специальные геодезические работы

- •§ 107. Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки

- •Раздел IV. Сяецшыые ге1дезпеские ноту

- •§ 108. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру

- •Раздел IV. Специальные геодезические ранты

- •§ 109. Строительная координатная сетка

- •§ 110. Элементы геодезических разбивочных работ

- •Глава 20

- •§111. Перенесение проектных отметок на рабочие горизонты

- •§ 112. Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

- •Раздел IV. Сяецмиые геодезические работы

- •§ 113. Способы детальной разбивки закруглений

- •Глава 21

- •§ 114. Техника безопасности и охрана труда

- •§ 115. Охрана природы и окружающей среды

- •Раздел I

- •Глава 1

- •§ 1. Общие сведения об измерениях

- •§ 2. Погрешности измерений и их классификация

- •Глава 2

- •§ 3. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений

- •§ 4. Критерии точности результатов равноточных измерений

- •Раздел I. Зяемеяты тнрн отеияястей имереий

- •Раздел 1. Иемеоты тнрии ивгреин8сте1 измерим!

- •§ 5. Средние квадратические погрешности функций измеренных величин

- •Раздел I. Зяемеяты теория погреиштея язмереяя1

- •§ 8. Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины

- •§ 9. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений

- •§ 10. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или общая арифметическая середина

- •Глава 3

- •§ 12. Веса функций независимых измеренных величин

- •Раздел I. Элементы 1е8рн ше11к1е1 имереш

- •§ 13. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины

- •§ 14. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений

- •§ 15. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах

- •Глава 4

- •Раздел I. 31еме1ты тедрмя игредидсте1 имеревщ

- •§ 16. Оценка точности вычислений с приближенными числами

- •Раздел 1. Шмйго шн я1гре1ште8 измерен!

- •§ 17. Понятие о прямой и обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний

- •Раздел II

- •§ 18. Основные системы координат в геодезии

- •Раздел II, геодезические ниш ц шип терятши

- •§ 19. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера

- •Раздел II. Геодезические работы Мй шыш терр1твр11х

- •Раздел II. Геодезические работы ва еряыш территории

- •§ 20. Системы координат Государственного земельного кадастра

- •Раздел 11. Гецезиеиие ранту иа биьих терр1ми

- •§ 21. Преобразование координатных систем

- •Ск проекции Гаусса-Крюгера

- •Осевой меридиан мск

- •Раздел II. Гецезиесие ранты и шшн шшш

- •Глава 6

- •§ 22. Классификация геодезических опорных сетей

- •Раздел II. Гещзйение ниты яа бвяьюихгсррипрш

- •§ 23. Традиционные методы построения государственных геодезических сетей

- •Глава 1.1инме геяце31чеи1е сети

- •Раздел II. Геодезические ран1ы яп шыш 1еррит1рш

- •Раздел 11. Геодезические рйбвты на больших террятдних

- •§ 24. Геодезические сети сгущения и съемочные сети

- •§ 25. Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на спутниковые методы координатных определений

- •Глава 8. Ойоряые геодезические сети

- •§ 26. Геодезическая основа межевания земель

- •§ 27. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей

- •Раздел II. Геодезические работы ид ьояым территории

- •Раздел II. Гецези1ес1ие гшти ц шиш тенитони

- •I Охранная

- •Раздел II. Геодезические работы иа идюих территориях

- •Глава 7

- •§ 28. Городские сети и их классификация

- •Раздел II. Гевдезотесие работы на болыш территорчх

- •§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

- •Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

- •§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

- •§ 31. Наблюдения на пунктах спутниковой сети

- •Раздел iiгецезиесие рамы на ильин территориях

- •§ 32. Предварительная обработка спутниковых наблюдений

- •Раздел II. Геодезические работы на бодъших территориях

- •§ 33. Городская полигонометрия

- •Глава iсяздше и кшс1рукция свпиииввых гирндсш геодезических сете!

- •§ 34. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. Составление каталогов координат

- •Раздел 11гецниеме ранты ц шииш территориях

- •Обработка исходного пункта

- •Совместное уравнивание городских геодезических сетей

- •§ 35. Прямые геодезические угловые засечки

- •§ 36. Обратная геодезическая засечка (задача Потенота)

- •Раздел II. Гвдривие раитм п ими т1ррит1ря1

- •§ 37. Комбинированная геодезическая засечка

- •§ 38. Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена)

- •§ 39. Линейная геодезическая засечка

- •§ 40. Лучевой метод

- •§ 41. Снесение координат с вершины знака на землю

- •Исходные данные

- •Решение

- •§ 42. Способ бездиагональных четырехугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого)

- •§ 43. Способ угловых засечек проф. А.И. Дурнева

- •§ 44. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и отыскание утерянных центров

- •Раздел III

- •Глава 9

- •§ 45. Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения

- •Раздел III. Ишеи1е геодезических сетей сгуще1н

- •§ 46. Приборы для угловых измерений в сетях сгущения

- •Раздел III. Мстиеш гнцезиесш сете! сгущен!

- •Раздел III. Пшене гецезиесщ сете! сгсвди

- •§ 47. Поверки и исследования точных теодолитов

- •Раздел 111. Ис1нене гецезиесш сете! спгцеш

- •Раздел III. Истшме таДезотесю сете! сгулеш

- •Раздел III. Я1стрдеяие геддезиесш сетей сгущения

- •§ 48. Измерение горизонтальных углов и направлений

- •Вывод средних направлений и оценка точности результатов наблюдений на пункте I триангуляции 2-го разряда

- •§ 49. Определение элементов приведения измеренных направлений к центрам пунктов

- •§ 50. Измерение вертикальных углов в сетях сгущения. Тригонометрическое нивелирование

- •Раздел III. Шие11е гщзиесш се1е1 сгущен

- •§ 51. Определение высоты геодезического знака

- •Раздел III. Шнеие гецезшесш сете! сгущения

- •§ 52. Основные источники погрешностей при угловых измерениях

- •Раздел III. Истоне шщезнесш сете! сгущения

- •Глава 10

- •§ 53. Принцип действия электромагнитных дальномеров

- •Раздел III. 08стр0еиие геодезически спей сгущеиия

- •§ 54. Основные понятия теории электромагнитных колебаний

- •Раздел 111. Пшене гецезиесш сетей сгущеш

- •Раздел III. Ишеше гецезиесш сети спцен

- •§ 55. Импульсный метод измерения расстояний

- •§ 56. Фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Истоне гецезиесш сете! спщемия

- •§ 57. Импульсно-фазовый метод измерения расстояний

- •Раздел III. Як1иеше гедднйесщ сея сгущии

- •§ 58. Основные узлы и блоки импульсно-фазового светодальномера

- •Раздел III. Пдстрдеше гецезичесш сете1 сгуце1и

- •§ 59. Классификация светодальномеров. Точность измерений

- •32 Геодезия

- •Раздел III. Ис1р1ене гецезиесш сете! сгущеш

- •§ 60. Топографические светодальномеры ст5, 2ст10 и 4стз

- •§ 61. Методика измерении расстояний топографическими светодальномерами

- •Раздел I". Яястрвенме ге0дезмчесш1 сетей сгущеш

- •20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Показания табло в режиме «контроль»

- •Глава 11

- •§ 62. Содержание и порядок вычислений триангуляции

- •§ 63. Проверка результатов полевых измерений и вычислений

- •Раздел 111. Мстпене ге8дезичесш сетей спцни

- •§ 64. Предварительное решение треугольников

- •Раздел III. Ипиеме геодезических сете! сгуцеш

- •§ 65. Вычисление поправок за центрировку и редукцию

- •Раздел III. Истоме гщ31чесш сети отцепи

- •§ 66. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений

- •Раздел III. Вястрвен1е геодезических сетей сгущен1я

- •Раздел IV

- •Глава 12

- •§ 67. Сущность уравнительных вычислений. Метод наименьших квадратов

- •§ 68. Понятие о параметрическом способе уравнивания

- •Раздел IV. Ура1шше геодезически сетей сгуцеш и съеминыи сетей

- •Раздел 11урд8иише гецезиесш сетей сгущения и пемияых сетей

- •§ 69. Уравнивание сетей триангуляции коррелатным способом

- •§ 70. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса

- •Раздел IV. Уищцщ гецезнесш сете!сгуще1ияiсъемвяных сете!

- •§ 71. Об оценке точности результатов уравнивания

- •§ 72. Виды условных уравнений

- •Раздел IV. Уршишие ге8дезиесш сете! сгущенидiсъемииых сетей

- •31ПАгЗтА2-...'ЗтАн

- •Раздел IV. Урмшшие гецезиесш сетей сгсцеш iсъемвш сетей

- •§ 73. Уравнивание полигонометрического хода коррелатным способом

- •Глава 13

- •§ 74. Принцип упрощенного уравнивания

- •§ 75. Уравнивание центральной системы

- •Раздел 1к, ушшше геддези1есих сетей сгуцеш » сш11ш сете!

- •Раздел IV. Шише гецезиесш се!й спцеи1м сьеютыж сете!

- •§ 76. Уравнивание геодезического четырехугольника

- •§ 77. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными

- •§ 78. Вставка пунктов в угол

- •§ 79. Окончательные вычисления в геодезических сетях сгущения

- •Глава 14

- •§ 80. Уравнивание одиночного нивелирного хода

- •§ 81. Уравнивание систем съемочных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового

- •Раздел IV. Ушшше гецезиейи сетей сгущеяя1 и съемичных сетей

- •Раздел IV. Уршише гецезиесш сете! сгсцеш I съемниых сете!

- •§ 82. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками

- •Раздел IV. Уравнивание геодезических сетей сгущенки и съемвчиых сетей

- •§ 83. Способ последовательных приближений

- •Раздел IV. Уравнивание гецезшш сете! сгущеиия и сшш се1й

- •§ 84. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. В.В. Попова

- •Раздел IV. Уршивше гецешесщ сетей спвдня и съемотных сете!

- •Вычисляем поправки в превышения для каждого звена:

- •Раздел IV. Урмшше геодезических сете! сгущении iiсъеминык сете!

- •Раздел IV. Уравнивание вдзичесщ сете! сгущения и съемочных сете!

- •Геодезия

- •1 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.— м. : Недра, 1985.

§ 29. Требования к закреплению пунктов спутниковых городских геодезических сетей

На закладку исходных пунктов распространяют требования, предъявляемые к пунктам ФАГС и ВГС (см. рис. 32, 33).

Исходный пункт представляет собой систему основных и контрольных центров. Стабильность положения основного центра относи-

Раздел II геодезические раиту мп мыш территориях

тельно контрольного проверяется высокоточными геодезическими измерениями не реже одного раза в 2 года. Допускается размещение центров исходных пунктов на крышах зданий.

Пункты каркасной сети и СГГС-1, как правило, совмещают с пунктами государственной геодезической сети, узловыми пунктами городской полигонометрии и пунктами высокоточных сетей специального назначения. При этом предпочтение отдают существующим пунктам глубокого заложения либо надстройкам на зданиях.

Согласно Правилам закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети [17] в городах и поселках в районах сезонного промерзания грунтов центры пунктов закладывают в основные несущие элементы капитальных зданий и сооружений, построенных не менее чем за 7 лет до закладки центров пунктов ФАГС и ВГС и не менее чем за Згода до закладки центров пунктов СГГС-1.

При невозможности устройства пунктов на зданиях закладывают дополнительные пункты КС и СГГС-1 с центрами глубокого заложения. Центры закладывают в стороне от улиц с интенсивным движением транспорта, в местах, где отсутствуют помехи прохождению спутниковых сигналов на углах возвышения более 10° для пунктов ФАГС и ВГС и более 15° для пунктов СГГС-1. На участках предполагаемых застроек закладка центров запрещается.

Закладку дополнительных пунктов СГГС-1 и СГГС-2 производят в необходимых случаях для обеспечения требуемой плотности сети. При этом центры совмещенных и вновь закладываемых пунктов СГГС-2 могут быть центрами как глубокого, так и мелкого заложения, стенными парами или надстройками на зданиях.

Пункты СГГС всех классов должны удовлетворять требованиям долговременной сохранности и стабильности положения. Факторы, мешающие приему спутниковых сигналов (радиопомехи, экранировка принимаемых сигналов, наличие отражающих поверхностей), должны быть выявлены и устранены или сведены к минимуму.

§ 30. Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей

До начала работ должен быть выполнен анализ существующих геодезических построений и оценена их точность. Фактическая точность взаимного положения пунктов городской сети и государственной геодезической сети вокруг города определяется сравнением длин контрольных линий, полученных из спутниковых измерений и вычисленных по значениям координат пунктов.

Положение одного или нескольких исходных пунктов (ИП), устанавливающих связь с общеземной геоцентрической системой координат, должно определяться относительно как минимум трех близлежащих пунктов ФАГС, ВГС либо международных постоянно действующих пунктов.

В спутниковой геодезической сети необходимо выделить каркас в объеме не менее трех пунктов для высокоточного геодезического обоснования городской сети и для связи с государственной сетью. На этих

пит 1. С83ДАИ1Е ■ кинструиция СИУТЙНВВЫХ гвр6дских геодезических сете!

пунктах должны быть выполнены спутниковые измерения, обеспечивающие определение их взаимного положения с повышенной точностью. Совмещение пунктов каркасной сети (КС) с пунктами государственной сети обеспечивает передачу государственной системы координат на пункты городской сети с максимально возможной точностью.

Для повышения точности и надежности результатов наблюдений при построении СГГС следует использовать максимальное количество одновременно работающих спутниковых приемников.

Основными этапами создания и реконструкции городских геодезических сетей являются следующие.

Предпроектное обследование пунктов и контрольные измерения.

Предпроектное обследование сети выполняют для проверки сохранности пунктов существующей геодезической сети, установления пригодности этих пунктов для спутниковых определений и их круглосуточной доступности. Контрольные измерения с выполнением полевых работ для определения реальной точности геодезической сети выполняют только в необходимых случаях. Соответствующие данные должны быть максимально получены из отчетов по ранее выполненным работам с использованием высокоточных геодезических приборов (спутниковых приемников, светодальномеров и электронных тахеометров).

Проектирование геодезических работ.

Проектирование включает выбор схемы геодезической сети и методы ее построения, а также разработку предложений и мероприятий по успешному выполнению работ. Схема проектируемой сети составляется на картах масштабов 1 : 100 ООО и крупнее.

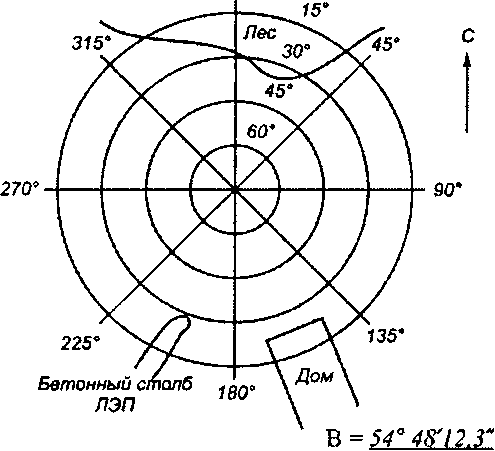

По крупномасштабным картам анализируют положение на местности запроектированных пунктов на предмет наличия вокруг них препятствий. Для каждого пункта, на котором возможны ограничения обзора наблюдаемых спутников, строят абрис возвышающихся препятствий на пункте (рис. 35). Для этого на крупномасштабной карте определяют азимуты на крайние точки препятствия и вычисляют углы наклона как

к

V = агс1% , а

где к — высота препятствия; й — расстояние до препятствия.

При

рабочем проектировании уточняется

выбор пунктов проектируемой спутниковой

сети, удовлетворяющих требованиям

отсут- Дата

Л

июля 200,5

^ «

26'

35.6"

Пункт

Северный

Объект

Опытная

станция ов

РАЗЦИ II ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЕВТЫ ИА МИН ТЕРР1ТДР1ЯХ

ных радио- и телепередатчиков, движущегося транспорта и т. п. Местоположение опорного пункта должно обеспечивать бесперебойную работу установленного на нем приемника.

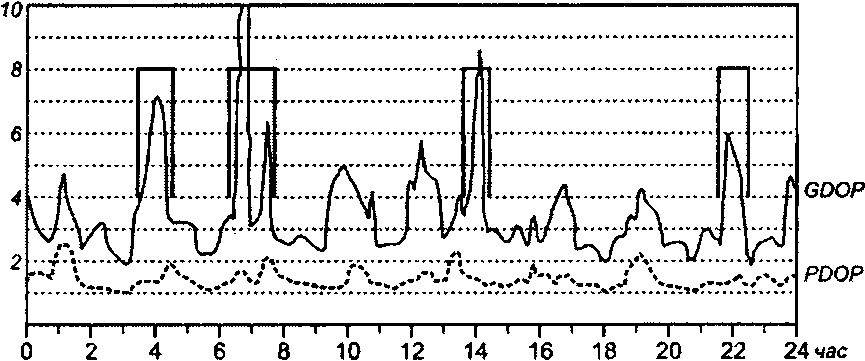

Как известно, результирующая точность определения координат зависит не только от точности дальномерных измерений, но и от геометрии наблюдаемых спутников. Параметр, оценивающий возрастание погрешности измерений из-за геометрии расположения спутников, называют геометрическим фактором ВОР (Ве1иИоп о/ Ргес15юп — понижение точности). На практике используют модифицированные понятия ВОР: показатель РВОР, учитывающий понижение точности трехмерного позиционирования без учета погрешности определения времени; наиболее универсальный показатель СВОР, учитывающий понижение точности с учетом погрешности определения времени, и др.

Величину геометрического фактора обычно увязывают с объемом многогранной пирамиды, вершинами которой являются точки местоположения спутников и пункта наблюдений. Чем больше объем фигуры, тем слабее проявляется влияние геометрии расположения спутников на точность определения координат пункта. На основе информации о расположении спутников на соответствующий момент времени и приближенных координат пункта наблюдений можно до начала полевых спутниковых измерений построить график изменения геометрического фактора во времени (рис. 36).

ООР

П

~ окна, неблагоприятные для измерений

Рис.

36.

График понижения геометрического

фактора

По такому графику можно выделить неблагоприятные периоды для спутниковых наблюдений на пункте. На основе графика составляют программу наблюдений на пунктах на конкретные дни, которая в процессе работы уточняется по мере получения новых данных об эфемеридах спутников.