- •Организационно – методические основы преподавания дисциплины

- •Предмет и задачи курса «Основы специальной педагогики и психологии»

- •Литература

- •Материалы для семинарского занятия

- •Методические указания для подготовки к семинарскому занятию

- •Клинические основы специальной психологии

- •Характеристика системы специального образования

- •Принципы специального образования

- •Технологии и методы специального образования

- •Формы организации специального образования

- •Основные категории специальной педагогики и психологии

- •Материалы для семинарского занятия

- •Методические указания для подготовки к семинарскому занятию

- •Психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития. Специальная дошкольная педагогика

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Материалы для семинарского занятия

- •Игра 2. Поиск

- •Игра 3. Исключение лишнего слова

- •Игра 5. Поиск «противоположных» предметов

- •Игра 6. Поиск предметов по заданным признакам

- •Игра 7. Поиск соединительных звеньев

- •Игра 8. Способы использования предмета

- •Игра 9. Формулирование определений

- •Игра 10. Перечислить возможные причины

- •Игра 11. Сократить рассказ

- •Особенности психического развития детей с нарушениями интеллекта и проблемы их обучения и воспитания как предмет олигофренопедагогики

- •Классификации умственной отсталости

- •Проблемы обучения, воспитания и развития умственно отсталых детей.

- •Зарубежная практика воспитания, обучения и развития детей с выраженными интеллектуальными нарушениями.

- •Отечественный опыт психолого-педагогической помощи детям с тяжелыми формами умственной отсталости.

- •Рекомендации педагогам по осуществлению интеграционного обучения детей с умственной отсталостью в условиях общеобразовательной школы.

- •Материалы для семинарского занятия

- •Методические указания для подготовки к семинарскому занятию.

- •Практические задания

- •Психология детей с задержкой психического развития и основные направления коррекционно-развивающего обучения

- •Особенности психики детей с зпр.

- •Контрольные вопросы

- •Материалы для семинарского занятия

- •Проблемы и причины школьной неуспеваемости в теории и практике обучения.

- •Особенности психического развития детей с сенсорными нарушениями

- •Особенности психического и речевого развития

- •Слабослышащих детей.

- •Контрольные вопросы

- •Материалы для семинарского занятия

- •Методические указаниядля подготовки к семинарскому занятию

- •Логопедия и логопсихология

- •Виды речи и основные причины ее нарушения

- •Строение речевого аппарата

- •Развитие речевой деятельности в онтогенезе.

- •Современные классификации речевых нарушений.

- •Предмет, задачи и методы логопсихологии

- •Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями речи в пмпк.

- •Психокоррекционная и профилактическая работа с детьми, имеющими речевые нарушения.

- •Элементы психотерапии в работе логопеда

- •Материалыдля семинарского занятия

- •Методические указания для подготовки к семинарскому занятию.

- •Причины речевых нарушений

- •Предупреждение речевых нарушений

- •Артикуляционная гимнастика

- •Статические упражнения для языка

- •Динамические упражнения для языка

- •Упражнения для губ

- •На крылечке полежал,

- •Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- •Характеристика нарушений двигательных функций у детей с дцп.

- •Нарушения психики при дцп

- •Особенности развития личности детей с церебральными параличами.

- •Речевые нарушения при детском церебральном параличе.

- •Основные цели и принципы коррекционной работы при дцп.

- •Система специализированной помощи детям, страдающим церебральным параличом.

- •Материалы для семинарского занятия

- •Рекомендации по психологической коррекции личностной сферы детей с церебральным параличом.

- •Комплексные нарушения развития

- •Задачи психолого-педагогического сопровождения развития ребенка со сложным дефектом.

- •Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложным дефектом.

- •Пути и способы организации специального образования для лиц со сложными нарушениями в развитии.

- •Материалы для семинарского занятия

- •Методические указания для подготовки к семинарскому занятию

- •Девиантное поведение детей и подростков. Его причины и пути коррекции

- •Девиантное поведение, его причины и проявления.

- •Личностная предрасположенность к аддиктивному поведению.

- •Специфика употребления алкоголя и наркотиков в подростковом возрасте

- •Динамика злоупотребления психотропными веществами в подростковом возрасте.

- •Работа учителя с девиантными подростками

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Материалы для семинарского занятия

- •Литература

- •Акцентуации характера

- •Характер и черты личности

- •Акцентуации характера у подростков. Типы акцентуаций

- •1. Острые аффективные реакции:

- •Контрольные вопросы

- •Материалы для cеминарского занятия

- •Литература

- •Литература

- •Содержание

Виды речи и основные причины ее нарушения

Речь является средством общения людей и формой человеческого мышления. Различают внешнюю и внутреннюю речь. Разновидностями внешней речи является устная и письменная речь. Эгоцентрическая речь является промежуточным этапом развития речи ребенка между внешней и внутренней речи.

Речь не является врожденной способностью человека. Она формируется постепенно вместе с развитием ребенка. Для нормального становления речи ребенка необходимо, чтобы кора головного мозга достигла определенной зрелости, а органы чувств будут достаточно развиты. Особенно важно для формирования речи развитие речеслухового и речедвигательного анализаторов.

Все вышеперечисленные факторы в значительной степени от окружающей среды. Если ребенок не получает новых ярких впечатлений, не создана обстановка способствующая развитию движений и речи, задерживается его физическое и психическое развитие.

Большое значение для развития речи имеет психофизиологическое здоровье ребенка, то есть состояние ВНД, высших психических процессов, а также соматическое состояние ребенка.

Условиями нормального, своевременного и правильного речевого развития ребенка является его психическое и соматическое здоровье, нормальные умственные способности, слух и зрение, достаточная психическая активность, потребность в речевом общении, полноценное речевое окружение.

М.Е. Хватцев выделил следующие причины речевого нарушения:

- органические (поражается центральный или периферический отдел речевого анализатора: неправильное строение зубов, короткий язык и т. п.),

- функциональные или психогенные (нарушения нейродинамики),

- социально - психологические причины.

Строение речевого аппарата

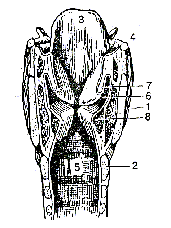

Рисунок 9. Внутренний

вид передней части гортани 1-

щитовидный хрящ, 2 – перстневидный

хрящ,

3

– надгортанник, 4 – разрез подъязычной

кости,

5-

трахея, 6-морганиев желудочек, 7-ложная

голосовая связка, 8-истинная голосовая

связка

Развитие речевой деятельности в онтогенезе.

Ведущие специалисты в области лингвистики, психологии, педагогики, выделяют разное количество этапов развития речи детей (Т.Л. Розенгард-Путко, А.Н. Гвоздев и др.). А. А. Леонтьев выделил следующие этапы развития речи детей: подготовительный (до 1-го года), преддошкольный – этап первичного овладения языком (от 1 года до 3 лет), дошкольный (от 3 до 7 лет) и школьный (со времени поступления в школу до ее окончания).

Развитие речи ребенка начинается с 3-х месяцев с периода гуления – это этап активной подготовки речевого аппарата к произношению звука. Одновременно осуществляется процесс развития понимания речи, т.е. импрессивная речь. Ребенок начинает различать интонацию, затем слова, обозначения предметов и действий. Лепет – характеризуется производством сочетаний звуков неопределенно-артикулируемых. Ребенок к 6 месяцам пытается произнести звук, похожие на слова.

В 9-10 мес. ребенок произносит отдельные слова, состоящие из одинаковых парных слогов (папа, мама). К концу первого года словарь достигает 8-12 слов.

На 2-м году жизни ребенка слова и звукосочетания становятся средством речевого общения, т.е. развивается экспрессивная речь. Развитие речи ребенка осуществляется по подражанию, следовательно, большую роль в ее формировании играют родители и речевая обстановка в семье.

В период первого года жизни ребенок перенимает все элементы звучащей речи. Во втором полугодии ребенок воспринимает определенные звукосочетания и связывает их с предметами или действиями. В это время ребенок реагирует на весь комплекс воздействия, ситуацию, интонацию, слова. Все это помогает образованию временных связей. В возрасте 7-9 месяцев ребенок повторяет за взрослыми все более и более разнообразные сочетания звуков. С 10-11 месяцев появляются реакции на слова, независимо от ситуации и интонации говорящего.

После 3 лет начинается этап становления активной речи. В это время у ребенка появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Первые слова ребенка носят обобщенно смысловой характер, т.е. одними и теми же словами выражает разные чувства. Понять ребенка можно по ситуации общения. Переход от данного вида речи к контекстной происходит к 5 годам.

С полутора лет у ребенка появляется возможность понимания словесной речи взрослых. На протяжении 2-го и 3-го годов происходит значительное накопление словаря: в 1,5 года – 10-15 слов, к концу 2-го – 300 слов, к концу 3-го – около 1000 слов. Значения слов становятся более определенными.

К началу третьего года жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй речи. Сначала ребенок выражает свои желания одним словом, потом примитивными фразами, словами баз согласования, соподчинения слов в предложении. К 2-м годам дети практически овладевают навыками употребления форм единственного и множественного числа, имен существительных, времени и лица глаголов, используют некоторые падежные окончания. В это время понимание речи значительно превосходит произносительные возможности.

В дошкольный период развития речи у большинства детей еще отмечается неправильное звукопроизношение. Развивается навык слухового контроля, формируется фонематическое восприятие, увеличивается словарный запас. Активный словарный запас к 4-6-и годам составляет 3000-4000 слов. Значения слов обогащаются и уточняются. У ребенка растет опыт речевого общения и на его основе формируется чувство языка.

Параллельно идет развитие грамматического строя. Дети 4-го года жизни пользуются в речи простыми и сложными предложениями. Наиболее распространенные формы высказывания – простое распространенное предложение. К 5-и годам дети относительно свободно пользуются структурой сложноподчиненного и сложносочиненного предложения. Начиная с этого возраста высказывания детей, напоминают короткий рассказ. Во время бесед их ответы на вопросы включают в себя все большее количество предложений. К 5-и годам дети овладевают монологической речью и могут пересказ сказки без дополнительных вопросов из 40-50 предложений.

В 4-е года ребенок должен дифференцировать все звуки. У ребенка заканчивается формирование правильного произношения. К школьному возрасту у ребенка формируется контекстная, (т.е. отвлеченная) обобщенная на наглядной основе речь.

За время обучения в школе происходит сознательное усвоение собственной речи и вообще языка. Ведущая роль принадлежит письменной речи. Дети овладевают звуковым анализом, усваивают грамматические правила построения высказываний.

После окончания школы идет процесс саморазвития речи.