- •Часть 1

- •Содержание

- •Модуль 0 введение в курс теоретических основ электротехники, цели и задачи дисциплины

- •Учебно-информационная модель изучения дисциплины

- •Учебно-информационная модель изучения дисциплины (Окончание)

- •Научно-теоретический материал

- •Модуль 1 основные понятия и законы электрических цепей вводный комментарий к модулю

- •Учебно-информационная модель изучения модуля

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Продолжение)

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Окончание)

- •Словарь основных понятий

- •Основы научно-теоретических знаний по модулю

- •Материалы, используемые в процессе обучения Материалы к лекциям

- •Лекция 1 элементы и параметры электрических цепей

- •1.1 Электрическая цепь. Элементы электрической цепи

- •1.2 Электрическая схема и схемы замещения источников энергии

- •1.3 Ток, напряжение, эдс, мощность, энергия

- •Лекция 2 законы электрических цепей и их применение

- •1.4 Закон Ома для участка цепи, содержащего эдс

- •1.5 Законы Кирхгофа

- •1.6 Энергетический баланс в электрической цепи

- •Лекция 3 основные понятия о цепях синусоидального тока

- •1.7 Общие сведения о цепях переменного тока

- •1.8 Величины, характеризующие синусоидальный ток. Генерирование синусоидальной эдс

- •1.9 Среднее и действующее значения синусоидального тока, напряжения, эдс

- •1.10 Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами и комплексными числами. Векторные диаграммы

- •1.11 Синусоидальный ток в активном, индуктивном и емкостном элементах

- •Лекция 4 закон ома, законы кирхгофа для цепи синусоидального тока

- •1.12 Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного элементов

- •1.13 Закон Ома, законы Кирхгофа для цепей синусоидального тока

- •Лекция 5 энергетические процессы в цепях синусоидального тока

- •1.14 Мгновенная мощность и колебания энергии в цепи синусоидального тока

- •1.15 Активная, реактивная и полная мощности. Баланс мощностей

- •1.16 Условие передачи максимальной активной мощности от источника к приемнику

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного изучения цепей постоянного тока

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного изучения цепей синусоидального тока

- •Материалы к практическим занятиям

- •Практическое занятие 1 Применение закона Ома для расчета токов и напряжений

- •Практическое занятие 2 Применение законов Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока

- •Практическое занятие 3 Применение закона Ома, законов Кирхгофа для расчета цепей синусоидального тока

- •Практическое занятие 4 Электрические цепи переменного тока со смешанным соединением элементов

- •Практическое занятие 5 Мощности в цепях переменного напряжения

- •Материалы к лабораторным занятиям

- •Лабораторное занятие 1 Экспериментальная проверка законов Кирхгофа в цепях постоянного тока

- •Лабораторное занятие 2 Исследование цепи переменного напряжения с последовательным соединением приемников

- •Лабораторное занятие 3 Исследование электрической цепи с параллельным и смешанным соединением элементов

- •Лабораторное занятие № 4 Измерение мощности и определение параметров приемника в цепи переменного тока

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе по разделу «Методы расчета простых цепей постоянного тока»

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе по разделу «Расчет электрической цепи синусоидального тока со смешанным соединением приемников»

- •Образец контрольных заданий по модулю 1

- •Образец контрольных заданий по модулю 1 (Окончание)

- •Модуль 2 методы расчета электрических цепей вводный комментарий к модулю

- •Учебно-информационная модель изучения модуля

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Окончание)

- •Словарь понятий для повторения

- •Основы научно-теоретических знаний

- •Материалы, используемые в процессе обучения Материалы к лекциям

- •Лекция 1 методы расчета простых электрических цепей и использование при расчете их свойств и преобразований

- •2.1 Расчет простых цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединениях приемников

- •2.1.1 Расчет цепи при последовательном

- •2.1.2 Расчет цепи при параллельном соединении приемников

- •2.1.3 Расчет цепи при смешанном соединении приемников

- •2.2 Преобразование соединения «треугольником» в эквивалентное соединение «звездой» и обратно

- •2.3 Использование при расчете свойств электрических цепей

- •Лекция 2 методы расчета сложных электрических цепей

- •2.4 Метод уравнений Кирхгофа

- •2.5 Метод контурных токов

- •2.6 Метод узловых потенциалов

- •2.7 Метод двух узлов

- •2.8 Метод эквивалентного генератора

- •2.9 Матричный метод расчета линейных электрических цепей (для самостоятельной работы)

- •2.9.1 Геометрия электрических цепей

- •2.9.2 Топологические матрицы схем

- •2.9.3 Законы Кирхгофа в матричной форме

- •2.9.4 Закон Ома в матричной форме

- •2.9.5 Матричные уравнения контурных токов

- •2.9.6 Матричные уравнения узловых потенциалов

- •3.9.7 Порядок расчета электрических цепей матричным методом

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения

- •Материалы к практическим занятиям

- •Практическое занятие 1 Методы расчета сложных электрических цепей (уравнения Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов)

- •Практическое занятие 2 Методы расчета сложных электрических цепей — 2-х узлов, эквивалентного генератора

- •Практическое занятие 3 Дополнение к методам расчета сложных цепей

- •Материалы к лабораторным занятиям Лабораторное занятие 1 Исследование свойств электрических цепей

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе студентов

- •Образец контрольных заданий по модулю 2

- •Образец контрольных заданий по модулю 2 (Окончание)

- •Учебно-информационная модель изучения модуля

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Окончание)

- •Словарь основных понятий

- •Основы научно-теоретических знаний

- •Материалы, используемые в процессе обучения Материалы к лекциям

- •Лекция 1 резонансные явления в электрических цепях

- •3.1 Основные понятия о резонансе в электрических цепях

- •3.2 Резонанс напряжений

- •3.3 Частотные характеристики последовательного колебательного контура

- •3.4 Резонанс токов

- •3.5 Частотные характеристики параллельного контура

- •3.6 Компенсация сдвига фаз

- •3.7 Понятие о резонансе в разветвленных электрических цепях

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельной работы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 2 цепи со взаимной индуктивностью

- •3.8 Индуктивно-связанные элементы цепи

- •3.9 Электродвижущая сила взаимной индукции

- •3.10 Расчет электрических цепей при наличии индуктивно-связанных элементов

- •3.10.1 Последовательное соединение двух индуктивно-связанных катушек

- •3.10.2 Параллельное соединение двух индуктивно-связанных катушек

- •3.11 Опытное определение взаимной индуктивности

- •3.12 Воздушный трансформатор

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения

- •Лекция 3 несинусоидальные периодические эдс, напряжения и токи Общие сведения

- •3.12 Разложение периодической несинусоидальной кривой в тригонометрический ряд

- •3.13 Расчет мгновенных значений напряжений и токов в электрических цепях при действии периодических несинусоидальных эдс

- •3.14 Действующие значения периодических несинусоидальных токов, напряжений и эдс

- •3.15 Мощность в цепи несинусоидального тока

- •3.16 Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными

- •3.17 Зависимость формы кривой тока от характера цепи при несинусоидальном напряжении

- •Лекция 4 четырехполюсники

- •3.19 Четырехполюсники и их уравнения

- •3.20 Экспериментальное определение коэффициентов четырехполюсника

- •1. Опыт холостого хода при питании со стороны зажимов 1 и 1', . Зажимы 2 и 2' разомкнуты.

- •2. Опыт короткого замыкания при питании со стороны зажимов 1 и 1', . Зажимы 2 и 2' замкнуты накоротко.

- •3. Опыт короткого замыкания при питании со стороны зажимов 2 и 2', . Зажимы 1 и 1' замкнуты накоротко.

- •3.21 Эквивалентные схемы четырехполюсника

- •3.22 Характеристическое сопротивление и коэффициент передачи четырехполюсника

- •3.23 Электрические фильтры

- •Материалы к практическим занятиям

- •Практическое занятие 1 Резонанс в электрических цепях

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Индивидуальные задания

- •Практическое занятие 2 Индуктивно-связанные цепи

- •Практическое занятие 3 Цепи с несинусоидальными токами

- •Практическое занятие 4 Мощность в цепи несинусоидального тока

- •Практическое занятие 5 Четырехполюсники

- •Материалы к лабораторным занятиям Лабораторная работа 1 Резонанс токов и компенсация сдвига фаз

- •Лабораторная работа № 2 Исследование режимов работы четырехполюсника

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе студентов

- •Образец контрольных заданий по модулю 3

- •Образец контрольных заданий по модулю 3 (Окончание)

- •Задание для усрс

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Теоретические основы электротехники

- •Часть 1

- •220023, Г. Минск, пр. Независимости, 99, к. 2.

3.5 Частотные характеристики параллельного контура

Согласно закону Ома ток в неразветвленной части цепи (рисунок 3.6) определяется как:

![]() ,

,

а так как bL и bC — это реактивные проводимости ветвей и они зависят от частоты напряжения источника, то и для параллельного контура имеют место частотные характеристики и резонансные кривые.

Пусть имеем цепь (рисунок 3.8) параллельного соединения идеального конденсатора и идеальной катушки, т.е. R1 = R2 = 0, подключенную к источнику синусоидального напряжения и неизменным напряжением U.

Рисунок 3.8 — Цепь с параллельным соединением L, C

В

такой цепи активные проводимости ветвей

равны нулю, емкостная проводимость bC

= ωC,

а индуктивная проводимость bL =![]() .

Исходя из этого, частотные характеристики

для данной цепи примут вид, представленный

на рисунке 3.9.

.

Исходя из этого, частотные характеристики

для данной цепи примут вид, представленный

на рисунке 3.9.

Резонансные кривые для идеального параллельного контура представлены на рисунке 3.10.

Рисунок 3.9 — Частотные характеристики параллельного контура

Рисунок 3.10 — Резонансные кривые параллельного идеального контура

Если

при неизменном действующем значении

напряжения источника изменять частоту

от 0 до ∞, то при ω = 0 ток в ветви с

индуктивностью I1

будет равен бесконечности, а ток в ветви

с емкостью I2

будет равен 0. По мере увеличения частоты

ω ток в индуктивности уменьшается, так

как уменьшается индуктивная проводимость,

а ток в емкости увеличивается с увеличением

емкостной проводимости, при этом пока

> ωC,

результирующий ток уменьшается и отстает

от напряжения на 90° (φ > 0). Когда частота

достигает такой величины, что

= ωC

или ω = ![]() = ω0,

то токи в обеих ветвях будут равны:

= ω0,

то токи в обеих ветвях будут равны:

![]() ,

— а ток I

равен нулю. При дальнейшем увеличении

частоты ток в ветви с емкостью I2

будет превышать ток в ветви с индуктивностью.

Результирующий ток будет увеличиваться

и опережать напряжение на 90°, и при ω = ∞

ток в ветви с индуктивностью будет равен

нулю, а ток в ветви с емкостью и

результирующий ток будут бесконечно

велики.

,

— а ток I

равен нулю. При дальнейшем увеличении

частоты ток в ветви с емкостью I2

будет превышать ток в ветви с индуктивностью.

Результирующий ток будет увеличиваться

и опережать напряжение на 90°, и при ω = ∞

ток в ветви с индуктивностью будет равен

нулю, а ток в ветви с емкостью и

результирующий ток будут бесконечно

велики.

В общем случае, когда сопротивления ветвей R1 и R2 не равны нулю (рисунок 3.6) входная активная проводимость не равна нулю при любой частоте, в связи с чем ток ни при одном значении частоты не достигнет нуля.

При

условии, что R1

< ρ и R2

< ρ, ток I

будет иметь минимальное значение, причем

при частоте, отличной от резонансной.

Это объясняется тем, что минимальный

ток наблюдается при максимальном входном

сопротивлении, при частоте, для которой

![]() = 0,

а резонанс имеет место при частоте, для

которой результирующая реактивная

проводимость или результирующее входное

сопротивление будут равны нулю.

= 0,

а резонанс имеет место при частоте, для

которой результирующая реактивная

проводимость или результирующее входное

сопротивление будут равны нулю.

Не приводя соответствующий анализ, можно сказать, что чем меньше активные сопротивления ветвей, тем меньше входной ток, тем ближе значение частоты при минимальном токе к резонансной частоте.

При условии R1 = R2 = ρ, как было указано выше, входное сопротивление не зависит от частоты, и характеристика тока от частоты будет представлять собой прямую, параллельную оси абсцисс.

3.6 Компенсация сдвига фаз

Компенсацией сдвига фаз называется уменьшение угла сдвига по фазе между током и напряжением на входе приемника. В большинстве своем приемники носят активно-индуктивный характер, поэтому уменьшения угла сдвига по фазе можно достичь путем параллельного включения к приемнику конденсатора.

Представим

активно-индуктивный электроприемник

схемой последовательного включения

элементов

![]() и

и

![]() (рисунок 3.11, а).

На векторной диаграмме (рисунок 3.11, б)

вектор тока приемника

(рисунок 3.11, а).

На векторной диаграмме (рисунок 3.11, б)

вектор тока приемника

![]() составляет с вектором напряжения

угол

составляет с вектором напряжения

угол

![]() .

При отсутствии емкости C,

включенной параллельно с приемником,

ток в линии

.

При отсутствии емкости C,

включенной параллельно с приемником,

ток в линии

![]() равен току приемника

.

При подключении емкости C

появится ток

равен току приемника

.

При подключении емкости C

появится ток

![]() ,

который является практически чисто

реактивным, опережающим напряжение на

,

который является практически чисто

реактивным, опережающим напряжение на

![]() (рисунок 3.11, б).

Этот ток компенсирует реактивную

составляющую тока приемника

(рисунок 3.11, б).

Этот ток компенсирует реактивную

составляющую тока приемника

![]() ,

в результате чего реактивная составляющая

тока уменьшается, что приводит к

уменьшению тока линии

,

в результате чего реактивная составляющая

тока уменьшается, что приводит к

уменьшению тока линии

![]() .

.

a) б)

Рисунок 3.11 — Электрическая цепь компенсации сдвига фаз: а — схема; б — векторная диаграмма

![]() ,

или

,

или

![]() ,

,

где

![]() — активная составляющая тока нагрузки;

— активная составляющая тока нагрузки;

![]() — индуктивная

составляющая тока нагрузки.

— индуктивная

составляющая тока нагрузки.

Угол

сдвига фаз между напряжением U

и током

![]() уменьшается, коэффициент мощности

увеличивается.

уменьшается, коэффициент мощности

увеличивается.

ЗАПОМНИТЕ:

Повышение

коэффициента мощности имеет важное

экономическое значение. Так как ток в

линии

![]() ,

то при неизменных активной мощности Pн

= const и напряжении источника U

= const с увеличением коэффициента

мощности cosφ уменьшается ток линии, а

это приведет к уменьшению потерь мощности

в линии

,

то при неизменных активной мощности Pн

= const и напряжении источника U

= const с увеличением коэффициента

мощности cosφ уменьшается ток линии, а

это приведет к уменьшению потерь мощности

в линии

![]() ,

где Rл

— активное сопротивление проводов

линии (см. пример 3.3). Каждому предприятию

задают средневзвешенное значение

коэффициента мощности, которое должно

быть обеспечено. Самым эффективным

способом достижения этой цели наряду

с другими и является параллельное

подключение конденсаторов. В этом

случае энергия в магнитном поле приемника

частично или полностью накапливается

за счет энергии электрического поля

конденсатора, и наоборот, а генератор

и провода линии разгружаются от обменной

энергии, что позволяет лучше использовать

установленную мощность, т.е. увеличить

активную мощность, развиваемую

генераторами.

,

где Rл

— активное сопротивление проводов

линии (см. пример 3.3). Каждому предприятию

задают средневзвешенное значение

коэффициента мощности, которое должно

быть обеспечено. Самым эффективным

способом достижения этой цели наряду

с другими и является параллельное

подключение конденсаторов. В этом

случае энергия в магнитном поле приемника

частично или полностью накапливается

за счет энергии электрического поля

конденсатора, и наоборот, а генератор

и провода линии разгружаются от обменной

энергии, что позволяет лучше использовать

установленную мощность, т.е. увеличить

активную мощность, развиваемую

генераторами.

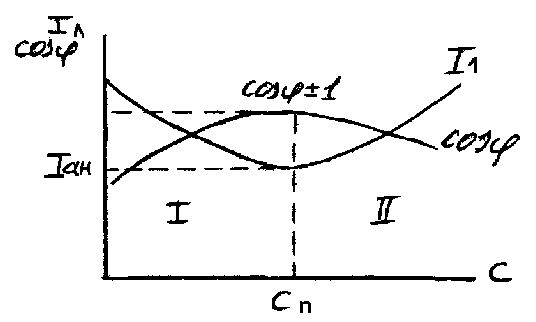

С увеличением емкости ток конденсатора IC = ωCU увеличивается так, что при некоторой емкости он может стать равным индуктивной составляющей тока ILH (режим резонанса тока). В этом случае произойдет полная компенсация сдвига фаз. Ток линии будет минимальным, равным активной составляющей тока приемника IaH. При дальнейшем увеличении емкости IC станет больше ILH, что приведет к росту тока линии. Наступает режим перекомпенсации. На рисунке 3.12 показано, как изменяется ток линии Iл и cosφ при изменении параллельно подключаемой емкости конденсатора C при Pн = const и U = const. Здесь Cn — емкость полной компенсации.

Для обеспечения заданного значения коэффициента мощности необходимо рассчитать требуемую емкость конденсатора. Если электроприемники имеют мощность P = const и коэффициент мощности cosφ1, то их реактивная индуктивная мощность Q1 = Ptgφ1. При заданном значении cosφ2 (cosφ2 > cosφ1) реактивная мощность должна быть Q2 = Ptgφ2.

Рисунок 3.12 — Зависимость тока линии и коэффициента мощности от емкости: I — область недокомпенсации; II — область перекомпенсации

Разность реактивных мощностей Q1 – Q2 компенсируется емкостной реактивной мощностью конденсаторов:

QC = Q1 – Q2 = P(tgφ1 – tgφ2). (3.19)

Реактивную мощность конденсаторов можно также определить по формуле:

QC = bCU2 = ωCU2. (3.20)

Приравнивая правые части уравнений (3.19) и (3.20), определяем емкость конденсаторов:

![]() .

(3.21)

.

(3.21)

Подключение

конденсаторов для компенсации сдвига

фаз осуществляется в месте ввода линии

питания в распределительном устройстве.

Экономически выгодно, как следует из

формулы (3.21), подключать конденсаторы

на возможно более высокое напряжение.

Угол сдвига фаз обычно доводят до

величины, при которой

![]() .

.