- •Часть 1

- •Содержание

- •Модуль 0 введение в курс теоретических основ электротехники, цели и задачи дисциплины

- •Учебно-информационная модель изучения дисциплины

- •Учебно-информационная модель изучения дисциплины (Окончание)

- •Научно-теоретический материал

- •Модуль 1 основные понятия и законы электрических цепей вводный комментарий к модулю

- •Учебно-информационная модель изучения модуля

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Продолжение)

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Окончание)

- •Словарь основных понятий

- •Основы научно-теоретических знаний по модулю

- •Материалы, используемые в процессе обучения Материалы к лекциям

- •Лекция 1 элементы и параметры электрических цепей

- •1.1 Электрическая цепь. Элементы электрической цепи

- •1.2 Электрическая схема и схемы замещения источников энергии

- •1.3 Ток, напряжение, эдс, мощность, энергия

- •Лекция 2 законы электрических цепей и их применение

- •1.4 Закон Ома для участка цепи, содержащего эдс

- •1.5 Законы Кирхгофа

- •1.6 Энергетический баланс в электрической цепи

- •Лекция 3 основные понятия о цепях синусоидального тока

- •1.7 Общие сведения о цепях переменного тока

- •1.8 Величины, характеризующие синусоидальный ток. Генерирование синусоидальной эдс

- •1.9 Среднее и действующее значения синусоидального тока, напряжения, эдс

- •1.10 Изображение синусоидально изменяющихся величин векторами и комплексными числами. Векторные диаграммы

- •1.11 Синусоидальный ток в активном, индуктивном и емкостном элементах

- •Лекция 4 закон ома, законы кирхгофа для цепи синусоидального тока

- •1.12 Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного элементов

- •1.13 Закон Ома, законы Кирхгофа для цепей синусоидального тока

- •Лекция 5 энергетические процессы в цепях синусоидального тока

- •1.14 Мгновенная мощность и колебания энергии в цепи синусоидального тока

- •1.15 Активная, реактивная и полная мощности. Баланс мощностей

- •1.16 Условие передачи максимальной активной мощности от источника к приемнику

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного изучения цепей постоянного тока

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного изучения цепей синусоидального тока

- •Материалы к практическим занятиям

- •Практическое занятие 1 Применение закона Ома для расчета токов и напряжений

- •Практическое занятие 2 Применение законов Кирхгофа для расчета цепей постоянного тока

- •Практическое занятие 3 Применение закона Ома, законов Кирхгофа для расчета цепей синусоидального тока

- •Практическое занятие 4 Электрические цепи переменного тока со смешанным соединением элементов

- •Практическое занятие 5 Мощности в цепях переменного напряжения

- •Материалы к лабораторным занятиям

- •Лабораторное занятие 1 Экспериментальная проверка законов Кирхгофа в цепях постоянного тока

- •Лабораторное занятие 2 Исследование цепи переменного напряжения с последовательным соединением приемников

- •Лабораторное занятие 3 Исследование электрической цепи с параллельным и смешанным соединением элементов

- •Лабораторное занятие № 4 Измерение мощности и определение параметров приемника в цепи переменного тока

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе по разделу «Методы расчета простых цепей постоянного тока»

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе по разделу «Расчет электрической цепи синусоидального тока со смешанным соединением приемников»

- •Образец контрольных заданий по модулю 1

- •Образец контрольных заданий по модулю 1 (Окончание)

- •Модуль 2 методы расчета электрических цепей вводный комментарий к модулю

- •Учебно-информационная модель изучения модуля

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Окончание)

- •Словарь понятий для повторения

- •Основы научно-теоретических знаний

- •Материалы, используемые в процессе обучения Материалы к лекциям

- •Лекция 1 методы расчета простых электрических цепей и использование при расчете их свойств и преобразований

- •2.1 Расчет простых цепей при последовательном, параллельном и смешанном соединениях приемников

- •2.1.1 Расчет цепи при последовательном

- •2.1.2 Расчет цепи при параллельном соединении приемников

- •2.1.3 Расчет цепи при смешанном соединении приемников

- •2.2 Преобразование соединения «треугольником» в эквивалентное соединение «звездой» и обратно

- •2.3 Использование при расчете свойств электрических цепей

- •Лекция 2 методы расчета сложных электрических цепей

- •2.4 Метод уравнений Кирхгофа

- •2.5 Метод контурных токов

- •2.6 Метод узловых потенциалов

- •2.7 Метод двух узлов

- •2.8 Метод эквивалентного генератора

- •2.9 Матричный метод расчета линейных электрических цепей (для самостоятельной работы)

- •2.9.1 Геометрия электрических цепей

- •2.9.2 Топологические матрицы схем

- •2.9.3 Законы Кирхгофа в матричной форме

- •2.9.4 Закон Ома в матричной форме

- •2.9.5 Матричные уравнения контурных токов

- •2.9.6 Матричные уравнения узловых потенциалов

- •3.9.7 Порядок расчета электрических цепей матричным методом

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения

- •Материалы к практическим занятиям

- •Практическое занятие 1 Методы расчета сложных электрических цепей (уравнения Кирхгофа, контурных токов, узловых потенциалов)

- •Практическое занятие 2 Методы расчета сложных электрических цепей — 2-х узлов, эквивалентного генератора

- •Практическое занятие 3 Дополнение к методам расчета сложных цепей

- •Материалы к лабораторным занятиям Лабораторное занятие 1 Исследование свойств электрических цепей

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе студентов

- •Образец контрольных заданий по модулю 2

- •Образец контрольных заданий по модулю 2 (Окончание)

- •Учебно-информационная модель изучения модуля

- •Учебно-информационная модель изучения модуля (Окончание)

- •Словарь основных понятий

- •Основы научно-теоретических знаний

- •Материалы, используемые в процессе обучения Материалы к лекциям

- •Лекция 1 резонансные явления в электрических цепях

- •3.1 Основные понятия о резонансе в электрических цепях

- •3.2 Резонанс напряжений

- •3.3 Частотные характеристики последовательного колебательного контура

- •3.4 Резонанс токов

- •3.5 Частотные характеристики параллельного контура

- •3.6 Компенсация сдвига фаз

- •3.7 Понятие о резонансе в разветвленных электрических цепях

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельной работы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 2 цепи со взаимной индуктивностью

- •3.8 Индуктивно-связанные элементы цепи

- •3.9 Электродвижущая сила взаимной индукции

- •3.10 Расчет электрических цепей при наличии индуктивно-связанных элементов

- •3.10.1 Последовательное соединение двух индуктивно-связанных катушек

- •3.10.2 Параллельное соединение двух индуктивно-связанных катушек

- •3.11 Опытное определение взаимной индуктивности

- •3.12 Воздушный трансформатор

- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения

- •Лекция 3 несинусоидальные периодические эдс, напряжения и токи Общие сведения

- •3.12 Разложение периодической несинусоидальной кривой в тригонометрический ряд

- •3.13 Расчет мгновенных значений напряжений и токов в электрических цепях при действии периодических несинусоидальных эдс

- •3.14 Действующие значения периодических несинусоидальных токов, напряжений и эдс

- •3.15 Мощность в цепи несинусоидального тока

- •3.16 Замена несинусоидальных токов и напряжений эквивалентными синусоидальными

- •3.17 Зависимость формы кривой тока от характера цепи при несинусоидальном напряжении

- •Лекция 4 четырехполюсники

- •3.19 Четырехполюсники и их уравнения

- •3.20 Экспериментальное определение коэффициентов четырехполюсника

- •1. Опыт холостого хода при питании со стороны зажимов 1 и 1', . Зажимы 2 и 2' разомкнуты.

- •2. Опыт короткого замыкания при питании со стороны зажимов 1 и 1', . Зажимы 2 и 2' замкнуты накоротко.

- •3. Опыт короткого замыкания при питании со стороны зажимов 2 и 2', . Зажимы 1 и 1' замкнуты накоротко.

- •3.21 Эквивалентные схемы четырехполюсника

- •3.22 Характеристическое сопротивление и коэффициент передачи четырехполюсника

- •3.23 Электрические фильтры

- •Материалы к практическим занятиям

- •Практическое занятие 1 Резонанс в электрических цепях

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Индивидуальные задания

- •Практическое занятие 2 Индуктивно-связанные цепи

- •Практическое занятие 3 Цепи с несинусоидальными токами

- •Практическое занятие 4 Мощность в цепи несинусоидального тока

- •Практическое занятие 5 Четырехполюсники

- •Материалы к лабораторным занятиям Лабораторная работа 1 Резонанс токов и компенсация сдвига фаз

- •Лабораторная работа № 2 Исследование режимов работы четырехполюсника

- •Материалы к управляемой самостоятельной работе студентов

- •Образец контрольных заданий по модулю 3

- •Образец контрольных заданий по модулю 3 (Окончание)

- •Задание для усрс

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Теоретические основы электротехники

- •Часть 1

- •220023, Г. Минск, пр. Независимости, 99, к. 2.

Лекция 4 закон ома, законы кирхгофа для цепи синусоидального тока

1.12 Синусоидальный ток в цепи с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного элементов

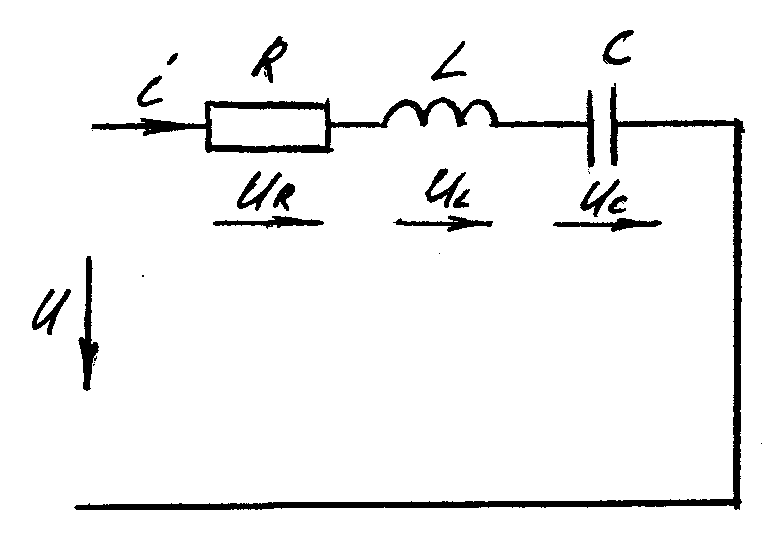

Пусть в ветви, состоящей из последовательно соединенных активного R, индуктивного L и емкостного C элементов, т.е. в последовательном контуре, или, коротко, RLC-цепи (рисунок 1.34), ток изменяется по синусоидальному закону

i = Imsin(ωt + ψi). (1.57)

На выводах этой цепи создается синусоидальное напряжение, равное алгебраической сумме синусоидальных напряжений на отдельных элементах в соответствии со вторым законом Кирхгофа:

![]() . (1.58)

. (1.58)

Рисунок 1.34 — Схема последовательного контура

Напряжение uR на сопротивлении R совпадает по фазе с током i:

uR = Ri = RImsin(ωt + ψi). (1.59)

Напряжение uL на индуктивности L опережает ток i на угол π/2:

uL

= L![]() = ωLImcos(ωt

+ ψi)

= ωLImsin(ωt

+ ψi+

), (1.60)

= ωLImcos(ωt

+ ψi)

= ωLImsin(ωt

+ ψi+

), (1.60)

а напряжение uC на емкости C отстает по фазе от тока i на угол π/2:

uC

=

![]() cos(ωt

+ ψi)

=

cos(ωt

+ ψi)

=

![]() sin(ωt

+ ψi+

).

(1.61)

sin(ωt

+ ψi+

).

(1.61)

На рисунке 1.35 показаны мгновенные значения тока в цепи и напряжений на отдельных ее элементах. Здесь имеет место случай, когда начальная фаза тока ψi > 0, а амплитуда напряжения на индуктивности больше амплитуды напряжения на емкости, т.е. индуктивное сопротивление XL больше XC. Как видно, напряжения на емкости и на индуктивности сдвинуты относительно друг друга по фазе на угол π, т.е. находятся в противофазе.

Рисунок 1.35 — Кривая мгновенных значений тока и напряжений в RLC-цепи

В соответствии с (1.58) ординаты кривой напряжения u = Umsin(ωt + ψu) равны алгебраической сумме ординат кривых uR, uL, uC:

Umsin(ωt + ψu)

= RImsin(ωt + ψi)

+ ωLImcos(ωt + ψi)

–

![]() cos(ωt + ψi)=

cos(ωt + ψi)=

= RImsin(ωt + ψi) + (ωL – )Imcos(ωt + ψi). (1.62)

Уравнение (1.62) представляет собой тригонометрическую форму записи второго закона Кирхгофа для мгновенных напряжений. Входящую в него величину

X = XL – XC = ωL – (1.63)

называют реактивным сопротивлением цепи. В зависимости от знака реактивное сопротивление может иметь индуктивный (X > 0) или емкостный (X < 0) характер.

Определение напряжения u сводится к вычислению амплитуды Um и начальной фазы ψu. Для упрощения запишем уравнение (1.62), приняв ψi = 0. Тогда ψu = φ.

Umsin(ωt + φ) = RImsinωt + XImcosωt = Im (Rsinωt + Xcosωt). (1.64)

Воспользовавшись тригонометрическими соотношениями вида:

![]() ;

;

φ = arctg![]() ,

,

получим расчетные выражения для вычисления Um и ψu:

![]() , (1.65)

, (1.65)

φ = arctg![]() . (1.66)

. (1.66)

Соотношение (1.65) аналогично закону Ома. Связь между амплитудными и, соответственно, действующими значениями напряжения и тока в RLC-цепи имеет вид:

![]() ;

;

![]() , (1.67)

, (1.67)

где

![]() ,

(1.68)

,

(1.68)

называют полным сопротивлением цепи.

Активное, реактивное и полное сопротивления относятся к числу основных понятий теории электрических цепей.

Если известно напряжение u = Umsin(ωt + ψu) на выводах RLC-цепи, то ток определяют по формуле:

i

=

![]() sin(ωt

+ ψu

– φ). (1.69)

sin(ωt

+ ψu

– φ). (1.69)

Задача расчета RLC-цепи решается проще комплексным методом.

Представим ток и падения напряжений на всех элементах цепи в комплексном виде, используя выражения их мгновенных значений, и запишем уравнение второго закона Кирхгофа (1.38) в комплексной форме:

![]() , (1.70)

, (1.70)

или

![]() . (1.71)

. (1.71)

Соотношение (1.71) между комплексным напряжением и током называют законом Ома в комплексной форме.

Запишем комплексные величины уравнения (1.70) в показательной форме:

![]() ,

,

где

.

.

Комплексные числа равны, если равны их модули и аргументы.

Значит,

U

= I![]() , (1.72)

, (1.72)

ψu = ψi + φ. (1.73)

Уравнение (1.72) представляет собой выражение закона Ома для действующих значений напряжения и тока в цепи.

Так как

![]() и

и

![]() ,

то

,

то

Um = Im . (1.74)

Таким образом,

амплитуда

![]() и начальная фаза ψu

напряжения на выводах RLC-цепи

определены, и можно записать выражение

для мгновенного напряжения:

и начальная фаза ψu

напряжения на выводах RLC-цепи

определены, и можно записать выражение

для мгновенного напряжения:

u = Umsin(ωt + ψi + φ). (1.75)

Векторная диаграмма

RLC-цепи,

построенная в соответствии с уравнением

второго закона Кирхгофа (1.70), представлена

на рисунке 1.36. Первым построен вектор

тока I,

затем совпадающий по фазе с током

вектор напряжения

![]() .

Вектор

.

Вектор

![]() опережает по фазе ток на π/2, а вектор

напряжения

опережает по фазе ток на π/2, а вектор

напряжения

![]() отстает по фазе от тока на угол π/2. Вектор

напряжения

получен как векторная сумма векторов

отстает по фазе от тока на угол π/2. Вектор

напряжения

получен как векторная сумма векторов

![]() ,

и

.

,

и

.

Следует отметить, что уравнения для комплексных напряжений и токов и векторные диаграммы взаимно связаны. Уравнения на основе первого и второго законов Кирхгофа в комплексной форме можно рассматривать как запись геометрических суммирований векторов на векторной диаграмме, и наоборот, векторную диаграмму необходимо рассматривать как графическое представление соотношений между комплексными величинами в уравнении.

Рисунок 1.36 — Векторная диаграмма RLC-цепи

Комплексное сопротивление, треугольник сопротивлений

Отношение комплексного напряжения к комплексному току

(1.76)

(1.76)

называют комплексным сопротивлением. Для цепи с последовательным соединением R, L, C комплексное сопротивление

Z = R + jωL – j , (1.77)

или в других формах:

![]() , (1.78)

, (1.78)

где R — активное сопротивление (действительная часть комплексного сопротивления);

X — реактивное сопротивление (коэффициент при мнимой части комплексного сопротивления).

Если X = ωL – > 0, то преобладает индуктивное сопротивление, если X < 0, то преобладает емкостное сопротивление.

Очевидно, что полное сопротивление

![]() (1.79)

(1.79)

представляет собой модуль комплексного сопротивления. Аргумент комплексного сопротивления, равный разности начальных фаз напряжения и тока, т.е. φ = ψu – ψi, может быть определен как

φ = arctg![]() . (1.80)

. (1.80)

Расчетные уравнения по определению комплексного и полного сопротивлений при различных схемах участка цепи приведены в таблице 1.2.

Так как модуль

комплексного сопротивления

![]() ,

то на комплексной плоскости Z

можно представить как гипотенузу

прямоугольного треугольника —

треугольника сопротивлений (рисунок

1.37), у которого катетами являются активное

R

и реактивное X

сопротивления.

,

то на комплексной плоскости Z

можно представить как гипотенузу

прямоугольного треугольника —

треугольника сопротивлений (рисунок

1.37), у которого катетами являются активное

R

и реактивное X

сопротивления.

Треугольник сопротивлений представляет собой геометрическую интерпретацию уравнения (1.78). Сопротивление R откладывают на комплексной плоскости в положительном направлении действительной оси, а реактивное сопротивление X в зависимости от его знака откладывают в положительном (рисунок 1.37, а) или отрицательном (рисунок 1.37, б) направлении мнимой оси.

Таблица 1.2 — Примеры расчетных уравнений по определению сопротивлений

Схема участка цепи |

Комплексное сопротивление |

Полное сопротивление |

|

|

|

|

Z = jωL = jXL |

Z = ωL = XL |

|

Z = –j = –jXC |

Z = = XC |

|

Z = R + jωL = = R + jXL |

|

|

Z = R –j = = R –jXC |

|

|

|

|

|

|

|

а) б)

Рисунок 1.37— Треугольник сопротивлений на комплексной плоскости при X > 0 (а) и X < 0 (б)

Рисунок 1.38 — Треугольник сопротивлений

В соответствии с уравнением (1.79) полное сопротивление Z также можно представить как гипотенузу прямоугольного треугольника (рисунок 1.38), у которого катетами являются активное R и реактивное X сопротивления.

Очевидно, что R = Zcosφ и X = Zsincosφ.

Комплексная проводимость, треугольник проводимостей

Комплексной проводимостью называют отношение комплексного тока к комплексному напряжению:

(1.81)

(1.81)

где

![]() — величина, обратная полному сопротивлению,

называется полной

проводимостью.

Комплексная и полная проводимости

измеряются в сименсах (См).

— величина, обратная полному сопротивлению,

называется полной

проводимостью.

Комплексная и полная проводимости

измеряются в сименсах (См).

Комплексная проводимость представляет собой величину, обратную комплексному сопротивлению, что следует из уравнения (1.81). Поэтому ее можно представить иначе:

(1.82)

(1.82)

В уравнениях (1.81)

и (1.82)

![]() — действительную часть комплексной

проводимости — называют активной

составляющей

комплексной проводимости, или, короче,

активной

проводимостью.

— действительную часть комплексной

проводимости — называют активной

составляющей

комплексной проводимости, или, короче,

активной

проводимостью.

![]() — коэффициент при

мнимой части, называет реактивной

составляющей

комплексной проводимости, или, короче,

реактивной

проводимостью.

— коэффициент при

мнимой части, называет реактивной

составляющей

комплексной проводимости, или, короче,

реактивной

проводимостью.

Очевидно, что полная проводимость

![]() (1.83)

(1.83)

представляет собой модуль комплексной проводимости. Аргумент комплексной проводимости, равный разности начальных фаз напряжения и тока, т.е. φ = ψu – ψi, может быть также определен по уравнению (1.80).

Треугольник проводимостей (рисунок 1.39) представляет собой геометрическую интерпретацию уравнения (1.81). Активную проводимость g откладывают на комплексной плоскости в положительном направлении действительной оси, а реактивную проводимость b, в зависимости от ее знака, откладывают в отрицательном (рисунок 1.39, а) или положительном (рисунок 1.39, б) направлении мнимой оси.

В соответствии с уравнением (1.83) полную проводимость y также можно представить как гипотенузу прямоугольного треугольника (рисунок 1.40) с катетами g и b.

Очевидно, что

![]() и

и

![]() .

.

а) б)

Рисунок 1.39 —

Треугольник проводимостей на комплексной

плоскости

при

![]() (а)

и

(а)

и

![]() (б)

(б)

Рисунок 1.40 — Треугольник проводимостей