- •2. Основы теории автоматического управления

- •2.1. Задачи управления

- •2.2. Определение результирующих передаточных коэффициентов.

- •Последовательное соединение

- •Параллельное соединение

- •Соединение с обратной связью

- •2.3. Правила структурных преобразований

- •Перенос сумматора

- •2.4. Описание процессов механической обработки с помощью

- •2.5. Использование передаточных функций

- •2.6. Типовые динамические звенья

- •2.7. Структурный анализ технологических систем механической

- •Структурный анализ технологических систем механической обработки

- •2.8. Моделирование сау

- •Контрольные вопросы

2. Основы теории автоматического управления

2.1. Задачи управления

При функционировании любой САУ следует различать два режима: установившийся (равновесное состояние) и режим возмущенного состоя-ния – динамический.

В установившемся режиме согласовывают диапазон изменения коор-динат в элементах системы управления с диапазоном изменения координат объекта управления; определяют коэффициент усиления устройства управ-ления на основе заданной статической точности управления.

Основными этапами исследования систем в динамике являются: поста-новка задачи управления, т.е. формулирование цели и критериев качества управления; математическое описание процессов, протекающих в объектах управления, т.е. определение операторов связи между входной и выходной координатами; синтез структуры устройства управления с определением параметров на основе заданных показателей качества управления; анализ и оценка функционирования системы при заданных условиях.

2.2. Определение результирующих передаточных коэффициентов.

Соединение звеньев

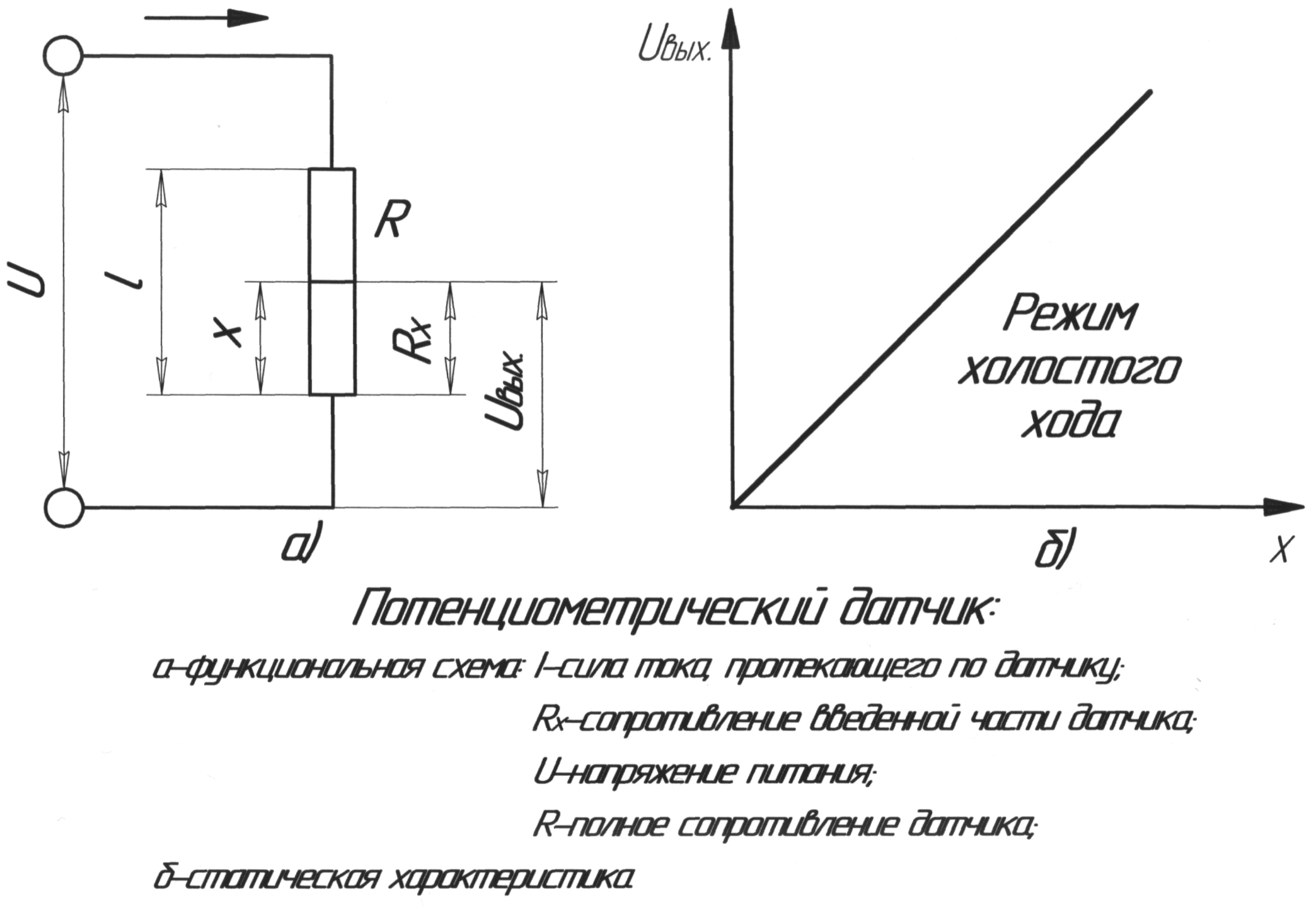

Если входная и выходная величины звена имеют одинаковую физичес-кую природу, т.е. одинаковые размерности, то коэффициент К размерности не имеет и его называют коэффициентом усиления. При разных размер-ностях входной и выходной величин передаточный коэффициент звена имеет размерность. Примером может служить потенциометрический дат-чик, представляющий собой реостат, включенный по схеме делителя нап-ряжения (рис. 15). Из закона Ома следует Uвых=IRx=URx/R, где I – сила то-ка, протекающего по датчику; Rx – сопротивление введенной части датчи-ка; U – напряжение питания; R – полное сопротивление датчика.

Предположим, что намотка датчика выполнена равномерно и R прово-локи на единицу длины постоянно, тогда Rx /R = x/l или Uвых = Ux /l = Kx, где K = U/l – передаточный коэффициент, В/мм.

19

Применительно к датчику коэффициент K называют также чувствитель-ностью. Чем больше K, тем больше выходной сигнал звена при таком же изменении входной величины и тем меньше нужно усиливать выходной сигнал до требуемого значения. Перечислим виды соединений звеньев.

Uвых

R

Рис.15. Потенциометрический датчик:

а – функциональная схема; б – статическая характеристика

Последовательное соединение

Выход первого звена является входом следующего и т.д. (рис. 16, а). Поэтому передаточный коэффициент системы, состоящей из последова-тельно соединенных звеньев, есть произведение:

X1

Y1

X2

X2

X1

а)

в)

Р

б)

Рис. 16. Соединение звеньев:

а – последовательное; б – параллельное;

в – соединение с обратной связью

20

Параллельное соединение

На входе имеем X1,X2,X3, а на выходе: Y1,Y2,Y3 (рис. 16, б). Суммирую-щее устройство выдает сигнал, равный сумме сигналов:

![]() .

.

Соединение с обратной связью

На вход звена одновременно с входной величиной подается ее выходная величина (рис. 16, в), прошедшая через звено обратной связи с передаточ-ным коэффициентом Kо.с, поэтому

![]() либо

либо

![]() .

.

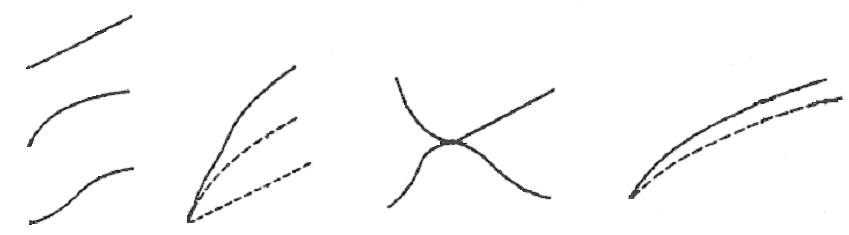

Построение результирующих характеристик

При построении результирующих характеристик для параллельного со-единения звеньев необходимо на ось X отложить значение входного пара-метра, а с графиков (рис.17, а), построенных для конкретных звеньев, снять соответствующие ординаты. При этом ординату второго звена отло-жить от первой. Тогда зависимость, построенная по точкам, будет резуль-тирующей (рис. 17, б).

При последовательном соединении выходная величина каждого преды-дущего звена является входной величиной каждого последующего. Для по-строения статической характеристики соединения необходимо построить характеристику первого звена в первом квадранте, характеристику второ-го – во втором квадранте таким образом, чтобы ось абсцисс второго звена была совмещена с осью ординат первого. Характеристику третьего звена строят в третьем квадранте. В четвертом квадранте восстанавливают пер-пендикуляры к осям абсцисс и ординат. В их пересечении получают точку, которая принадлежит статической характеристике соединения, так как она определяет зависимость между входной и выходной величинами соедине-ния в установившемся режиме. Произведя аналогичные построения для других значений входной величины, получают результирующую статичес-кую характеристику в четвертом квадранте (рис. 17, в).

Статическую характеристику соединения с обратной связью находят путем смещения каждой точки характеристики элемента параллельно оси

21

абсцисс на величину, равную произведению выходной величины для соот-ветствующей точки на Kо.с. Точки смещают вправо при отрицательной об-ратной связи и влево при положительной обратной связи (рис. 17, г).

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Рис. 17. Построение результирующих статических характеристик:

а – для отдельных звеньев; б – для параллельного соединения;

в – для последовательного соединения; г – для соединения

с обратной связью при Kо.с = 0,5