- •Глава 5

- •5.2. Область применения глубинно-насосных установок

- •5.3. Схема штанговой скважинной установки

- •5.4. Подбор штангового насоса для оптимального отбора жидкости

- •5.5. Насосные штанги

- •5.6. Оборудование устья насосных скважин

- •5.7. Индивидуальный привод штангового насоса

- •5.8. Размерный ряд станков-качалок по гост, их выбор.

- •5.9. Безбалансирные станки-качалки

- •5.10. Уравновешивание станка-качалки

- •5.11. Определение нагрузок на штанги и станок-качалку

- •5.12. Выбор электродвигателя станка-качалки

- •5.13. Подача штанговой скважинной насосной установки

- •5.15. Измерение нагрузок на штанги с помощью динамографа

- •5.16. Динамограммы

- •5.17. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками

- •5.18. Борьба с вредным влиянием газа на работу штангового насоса

- •5.19. Борьба с вредным влиянием песка на работу штангового насоса

- •5.20. Применение полых штанг

- •5.21. Борьба с отложениями парафина при эксплуатации скважин с шсну

- •5.22. Эксплуатация наклонных и искривленных скважин

- •5.23. Эксплуатация малодебитных скважин

- •5.24. Автоматизация скважин, оборудованных шсну

- •5.25. Обслуживание скважин, оборудованных сшну

- •5.26. Эксплуатация скважин винтовыми штанговыми насосными установками

- •5.27. Скважинные гидроштанговые насосные установки

5.17. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками

Рассмотрим особенности исследования глубинно-насосных скважин.

При исследовании на стационарных режимах изменение режима работы скважины осуществляется изменением подачи скважинного штангового насоса, что реализуется изменением длины хода полированного штока S, либо изменением числа качаний п. Принципиально возможно изменение режима работы скважины заменой глубинного насоса (его диаметра), но это требует дополнительных спускоподъемных работ на скважине.

При изменении режима работы системы установившийся режим ее контролируется по стабилизации подачи установки, а также по стабилизации устьевого и затрубного давления. На каждом установившемся режиме замеряется подача установки (дебит скважины) и забойное давление. Измерение забойного давления возможно только через затрубное пространство, для чего созданы малогабаритные скважинные манометры и разработана технология их спуска в затрубное пространство. При этом колонна НКТ подвешивается эксцентрично на специальной планшайбе, имеющей технологическое отверстие с сальниковым устройством, через которое в затрубное пространство спускается на проволоке малогабаритный манометр.

Нижний конец насоса оборудуется специальным башмаком, направляющим малогабаритный манометр вдоль насоса и при дальнейшем его спуске на забой скважины. Технология спуска приборов через затрубное пространство является достаточно сложной и требует высокой квалификации специалистов подземного ремонта и операторов по исследованию скважин. Эта технология неприменима для глубоких искривленных скважин (со сложным профилем ствола) и при малых зазорах затрубного пространства. В этих случаях измерение забойного давления осуществляется специальными лифтовыми скважинными манометрами, закрепляемыми под насосом и спускаемыми в скважину вместе с насосом и НКТ при подземном ремонте. Эти манометры имеют часовой механизм с многосуточным заводом или батарейным электропитанием и фиксируют изменение забойного давления на специальном бланке. Расшифровка бланка возможна только после подъема НКТ, насоса и манометра, что требует дополнительного подземного ремонта.

В настоящее время лифтовые манометры применяются достаточно редко.

Основным методом получения информации о забойном давлении является метод измерения динамического уровня в процессе исследования скважины с последующим расчетом забойного давления.

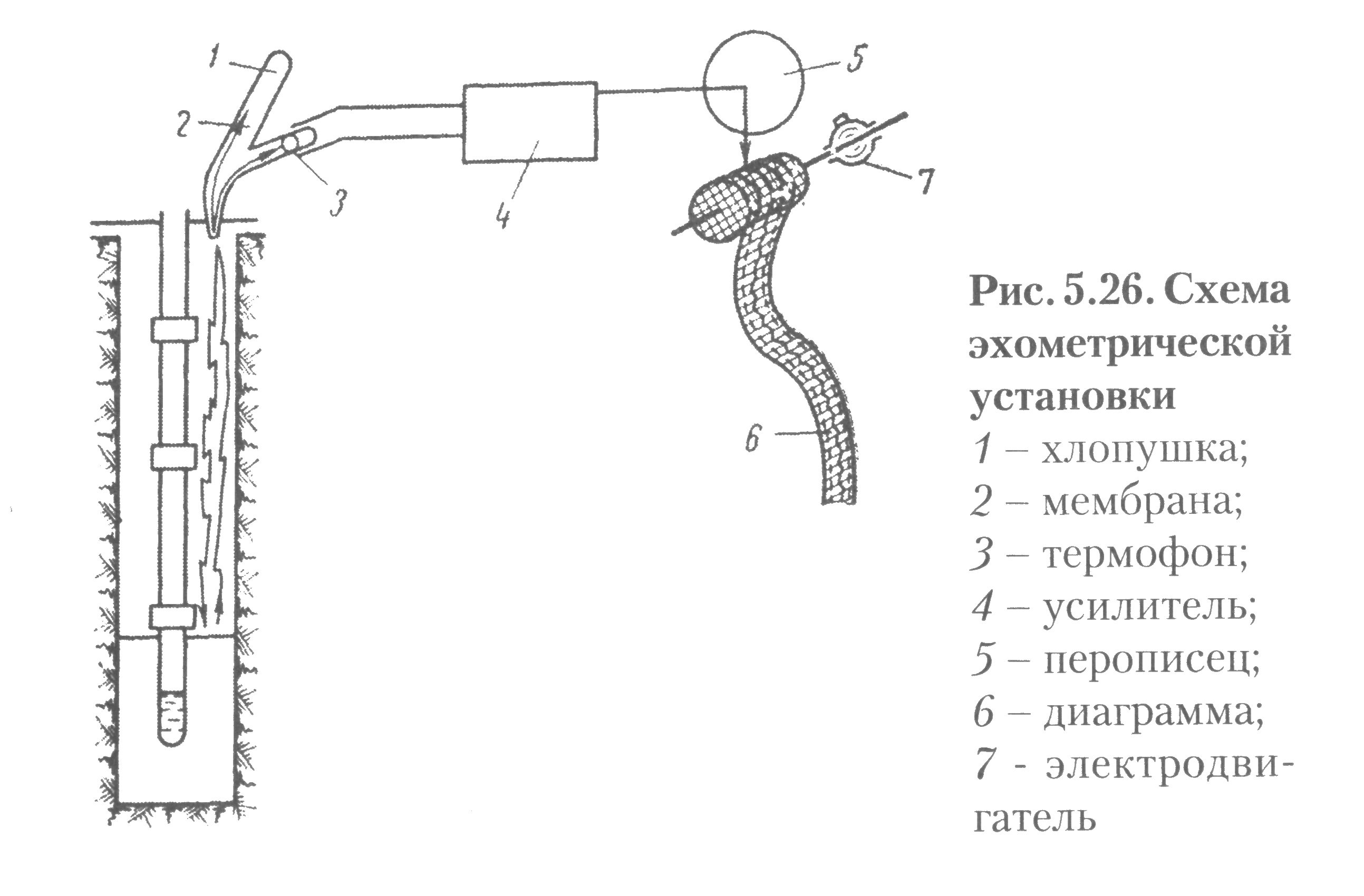

Измерение динамического уровня осуществляется специальным прибором (эхолотом), состоящим из устройства генерации упругого или акустического сигнала, системы приема и усиления сигнала, а также системы его регистрации и хранения. В настоящее время отечественная промышленность серийно выпускает программно-аппаратный комплекс «МИКОН-101-01», предназначенный для определения уровня жидкости и измерения давления в затрубном пространстве; регистрации кривых падения и восстановления уровня; регистрации парафиновых и гидратных пробок и т.д. Все зарегистрированные эхограммы заносятся в энергонезависимую память блока регистрации с возможностью переноса их на компьютер, последующей обработкой и выводом на принтер со всей сопутствующей информацией.

Микропроцессорный блок регистрации предназначен для регистрации, обработки и хранения эхограмм и позволяет просматривать эхограммы непосредственно на скважине. Устройство приема акустических сигналов предназначено для преобразования акустических сигналов в электрические.

В скважинах с избыточным давлением в затрубном пространстве для создания упругого импульса используется клапанный узел «МИКОН К-3». В скважинах, в которых в затрубном пространстве отсутствует избыточное давление, для создания акустического импульса используется устройство генерации акустических сигналов «УГАС-14». Устройство исполняется в двух вариантах: а) с вакуумным разрядником; б) с ручным компрессором.

Данный эхолот позволяет измерять уровни от 50 до 3000 м; диапазон измеряемого давления: 0—10 МПа; рабочий диапазон температур: -40 - +50°С; масса прибора 7,6 кг.

Скорость распространения акустического сигнала или импульса давления зависит от давления в затрубном пространстве, состава газа, температуры и других параметров и определяется

микропроцессором по специальным таблицам, имеющимся в памяти.

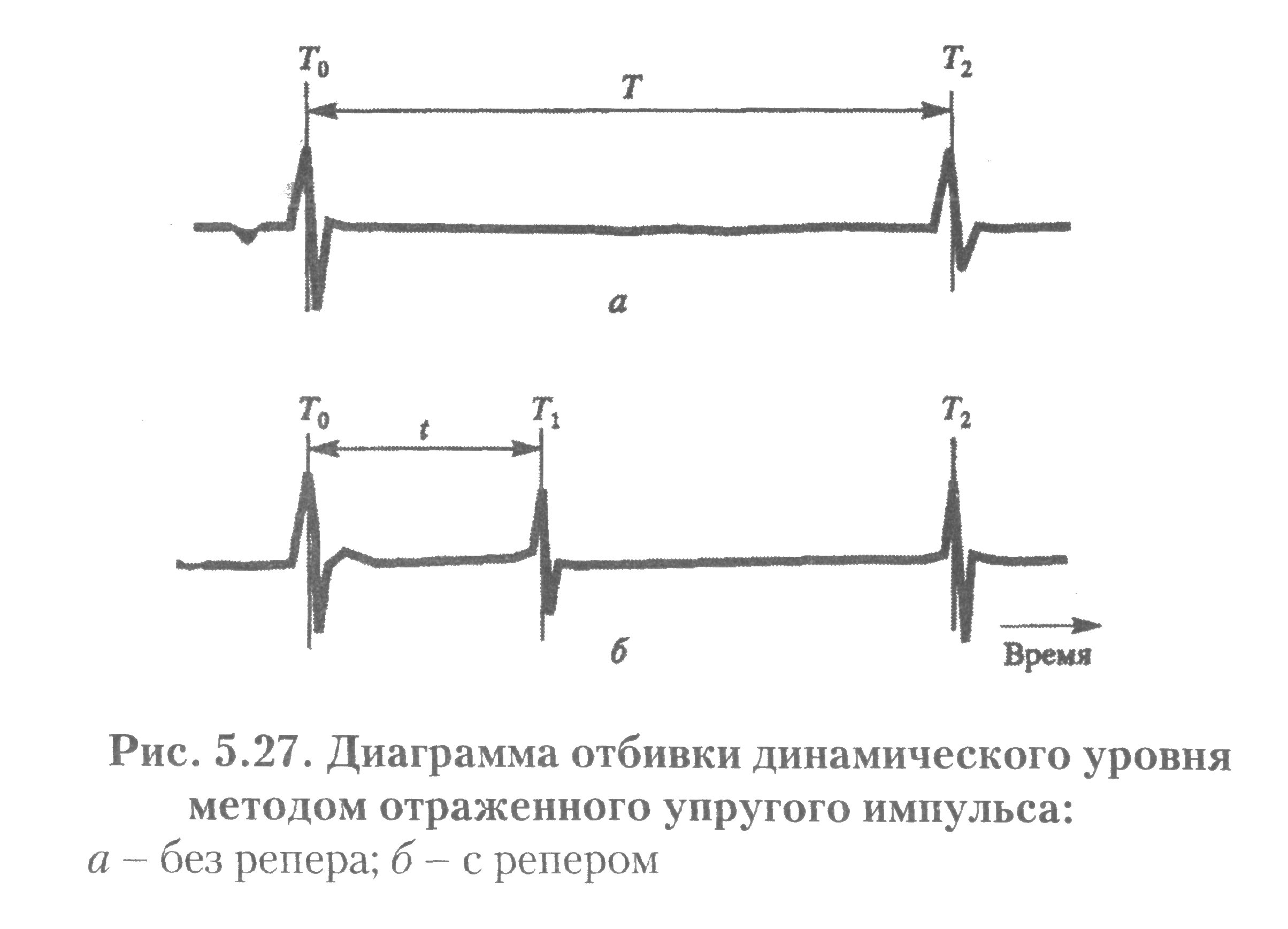

При создании в затрубном пространстве упругого импульса или акустического сигнала он распространяется в газовой среде с определенной скоростью до уровня жидкости и частично отражается. Отраженный импульс (сигнал) поступает в приемное устройство прибора, преобразуется в электрический сигнал, который усиливается и фиксируется. Таким образом фиксируются момент создания в системе упругого импульса и момент возвращения отраженной от уровня жидкости в затрубном пространстве части упругого импульса, что представлено на эхограмме (рис. 5.27, а).

Момент создания на устье в затрубном пространстве упругого импульса (момент T0 отражается на эхограмме пиком. Упругий импульс распространяется в газовой среде с определенной скоростью v, достигает уровня жидкости, частично отражается и возвращается на устье скважины, где фиксируется приемным устройством прибора и отображается на эхограмме пиком (момент Т2). Таким образом, с момента создания упругого импульса до момента регистрации его отраженной от уровня жидкости части проходит время Т=Т2 - Г0. За это время упругий

импульс проходит двойное расстояние от устья скважины до динамического уровня жидкости Ндин т.е.

2Hduн = vT (5.28)

где v — скорость распространения упругого импульса в газовой среде, зависящая от давления газа в затрубном пространстве Р3, температуры в затрубном пространстве Тз состава газа и др., м/с.

Эта скорость может быть рассчитана по известным формулам, но требуется знание большого количества информации, что не всегда доступно в промысловых условиях. С целью определения скорости распространения упругого импульса в исследуемой скважине на известной глубине колонны НКТ устанавливается в процессе подземного ремонта так называемый репер, представляющий собой утолщенную муфту НКТ. После создания упругого импульса он распространяется в затрубном пространстве и при достижении репера часть его отражается, фиксируется приемным устройством прибора и записывается в виде пика, соответствующего моменту времени Т1 (рис. 5.27, 6). Другая часть упругого импульса распространяется до уровня жидкости и частично отражается, что фиксируется и регистрируется на устье в виде пика, соответствующего времени Т2 (рис. 5.27, б). Таким образом, упругий импульс с момента его создания (время То) до момента регистрации отраженной от репера его части (время Т1 проходит путь, равный удвоенному расстоянию до репера Я за время t = T1- To: 2Hp=vt или

Подставляя (5.29) в (5.28), получаем:

![]()

Зная динамический уровень Ндин, легко рассчитать забойное давление.

Пользуясь данным прибором, можно проводить исследование глубинно-насосных скважин и на нестационарном режиме работы. Наиболее ценные результаты получают при совмещении исследований глубинно-насосной установки динамографом и гидродинамических исследований скважины.