- •Глава 5

- •5.2. Область применения глубинно-насосных установок

- •5.3. Схема штанговой скважинной установки

- •5.4. Подбор штангового насоса для оптимального отбора жидкости

- •5.5. Насосные штанги

- •5.6. Оборудование устья насосных скважин

- •5.7. Индивидуальный привод штангового насоса

- •5.8. Размерный ряд станков-качалок по гост, их выбор.

- •5.9. Безбалансирные станки-качалки

- •5.10. Уравновешивание станка-качалки

- •5.11. Определение нагрузок на штанги и станок-качалку

- •5.12. Выбор электродвигателя станка-качалки

- •5.13. Подача штанговой скважинной насосной установки

- •5.15. Измерение нагрузок на штанги с помощью динамографа

- •5.16. Динамограммы

- •5.17. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками

- •5.18. Борьба с вредным влиянием газа на работу штангового насоса

- •5.19. Борьба с вредным влиянием песка на работу штангового насоса

- •5.20. Применение полых штанг

- •5.21. Борьба с отложениями парафина при эксплуатации скважин с шсну

- •5.22. Эксплуатация наклонных и искривленных скважин

- •5.23. Эксплуатация малодебитных скважин

- •5.24. Автоматизация скважин, оборудованных шсну

- •5.25. Обслуживание скважин, оборудованных сшну

- •5.26. Эксплуатация скважин винтовыми штанговыми насосными установками

- •5.27. Скважинные гидроштанговые насосные установки

5.16. Динамограммы

Динамограмма представляет собой замкнутую фигуру, размеры которой зависят от действующих усилий и длины хода полированного штока (при выбранных масштабах измерения G и S). Форма динамограммы связывается с работой всей глубинно-насосной установки (ее подземной части) и отражает нарушения в различных элементах подземного оборудования. Динамометрирование позволяет оперативно устанавливать нарушения в работе установки и принимать соответствующие меры.

1.Теоретические динамограммы

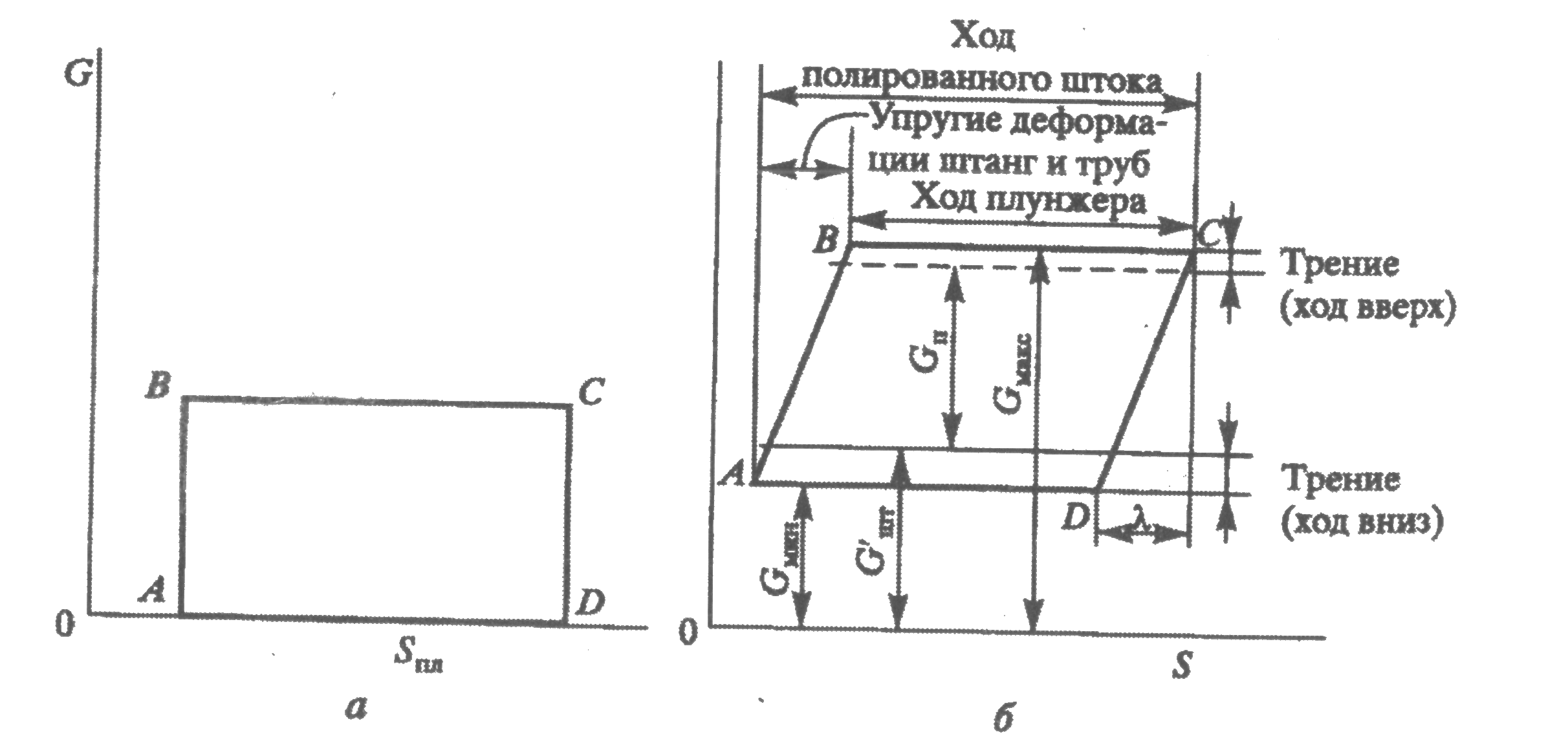

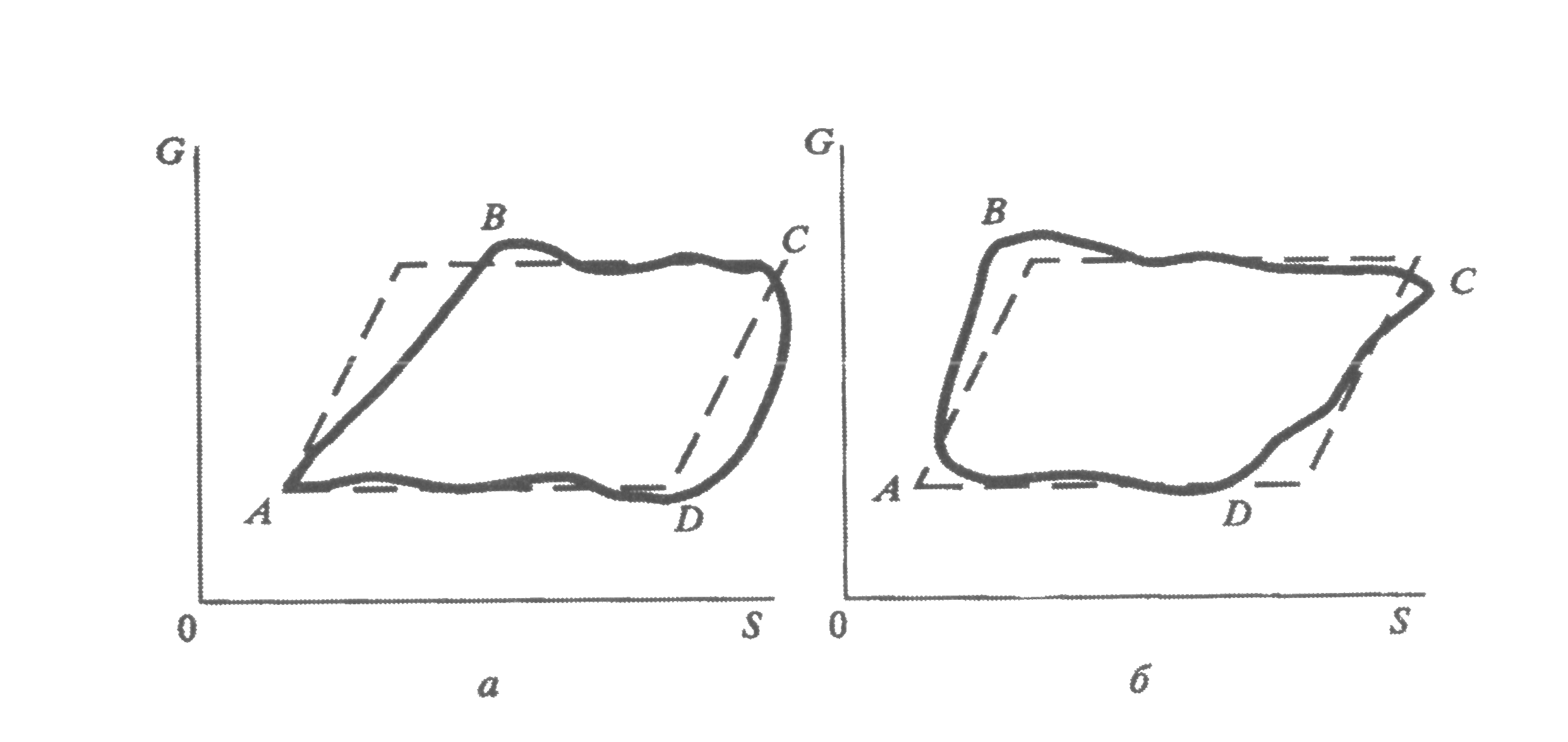

Простейшая теоретическая идеальная динамограмма, зафиксированная у плунжера при нормальной работе глубинного насоса, представлена на рис. 5.18, а. Точка А характеризует начало хода плунжера вверх, когда нагнетательный клапан закрыт, а всасывающий — открыт и на плунжер действует нагрузка Gn, величина которой определяется точкой В. Таким образом, линия АВ — это линия восприятия нагрузки на плунжер при

Рис. 5.18. Простейшие теоретические динамограммы при статическом режиме работы установки:

а - зафиксированная у плунжера; б - зафиксированная в точке подвеса

начале хода вверх. В течение всего хода вверх (линия ВС) нагрузка остается постоянной. В точке С (начало хода плунжера вниз) нагнетательный клапан открывается, а всасывающий — закрывается, и нагрузка Gn с плунжера передается на трубы (линия CD). В течение всего хода вниз (линия DA) нагрузка на плунжер остается постоянной.

При фиксировании динамограммы в ТПШ вид динамограммы изменяется, что связано с особенностями восприятия нагрузки колонной штанг, являющейся упругой системой. Для статического режима при нормальной работе глубинного насоса динамограмма в ТПШ имеет вид, представленный на рис. 5.18, б. Точка А соответствует началу хода полированного штока вверх. Плунжер насоса остается неподвижным в течение определенного времени (нагнетательный клапан закрыт), и происходит начальная деформация штанг и труб (линия АВ). В точке В всасывающий клапан открыт, нагрузка на штанги стабилизируется и остается постоянной в течение хода вверх (линия ВС). В точке С полированный шток (ТПШ) начинает двигаться вниз. Всасывающий клапан закрывается, а через определенное время открывается нагнетательный. Нагрузка

Рис. 5.19. Влияние на форму динамограммы инерционных и вибрационных процессов

в ТПШ снижается (линия CD), штанги сокращаются, а трубы удлиняются (упругие деформации штанг и труб). В точке D нагрузка на штанги стабилизируется и остается постоянной в течение всего хода вниз (линия DA). На динамограмме нанесены нагрузки от сил трения при ходе вверх и вниз. Нагрузки, действующие в установке при статическом режиме работы, нанесены на динамограмме рис. 5.18, б.

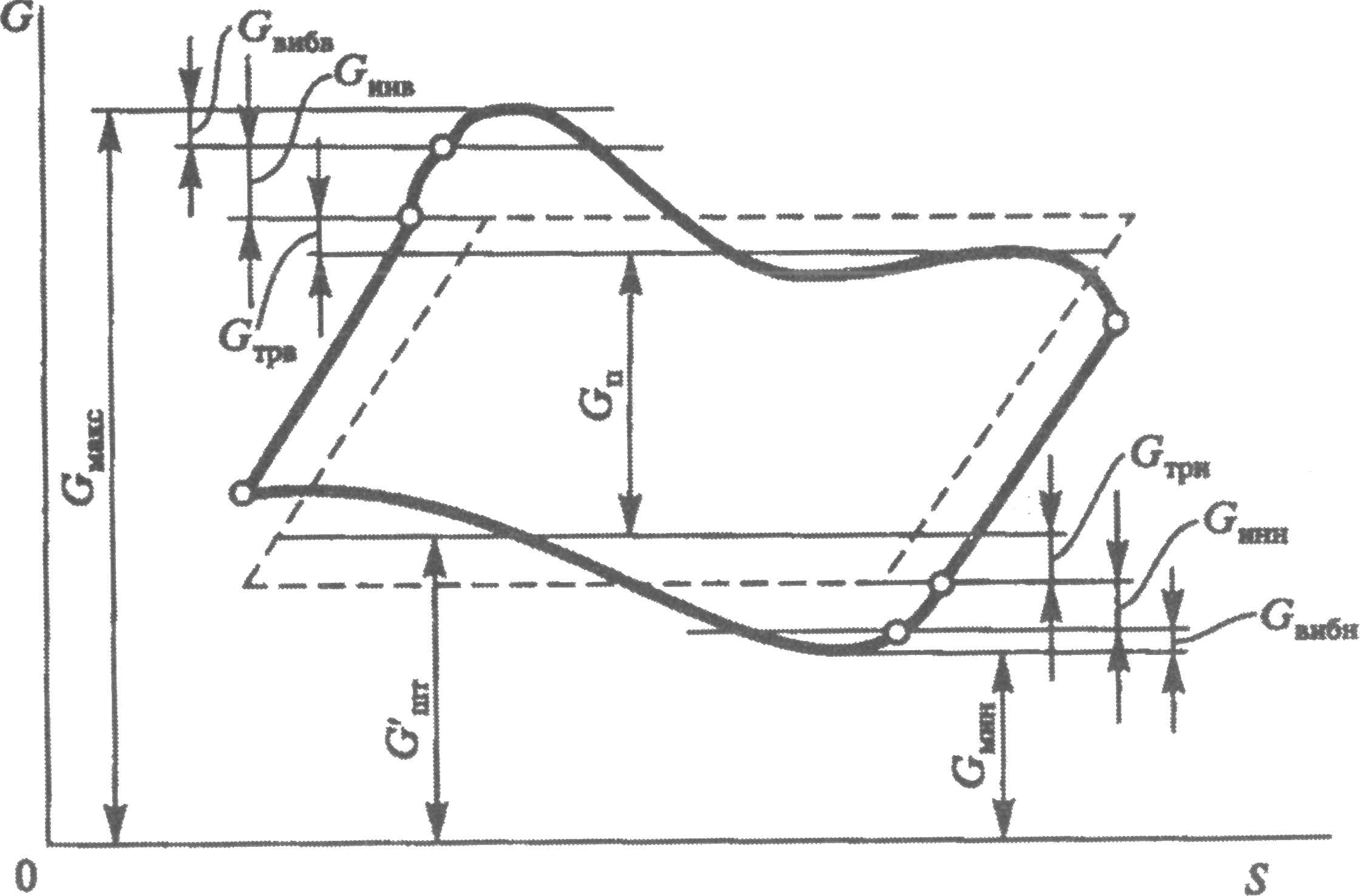

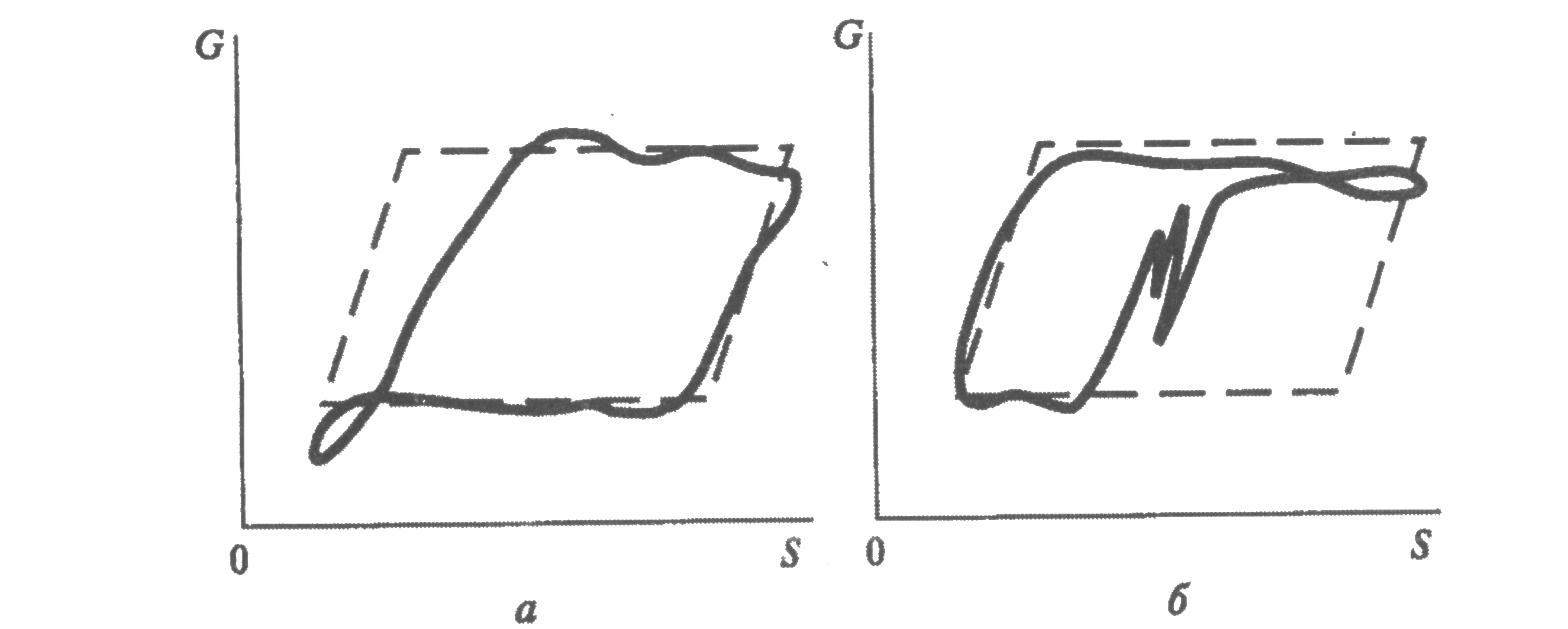

Более сложными становятся динамограммы с учетом инерционных и вибрационных нагрузок. На рис. 5.19 показаны все нагрузки, действующие в системе при ходе вверх и вниз.

Теоретические динамограммы могут быть построены только для некоторых случаев. В практической деятельности расшифровка динамограмм требует индивидуального квалифицированного анализа. В настоящее время для расшифровки динамограмм используется метод сравнения, базирующийся на адекватной математической модели работы глубинно-насосной установки. Суть этого метода заключается во введении в модель любой неисправности в любом элементе глубинно-насосной установки, которая отражается на модельной динамограмме. Сравнение фактической (промысловой) динамограммы с модельной позволяет установить характер неисправности. Такой подход позволяет с помощью математической модели построить необходимое количество модельных динамограмм, используя которые можно устанавливать по виду практической динамограммы неисправность.

2. Практические динамограммы

Рассмотрим некоторые практические динамограммы, которые дешифруются при использовании простейшего анализа.

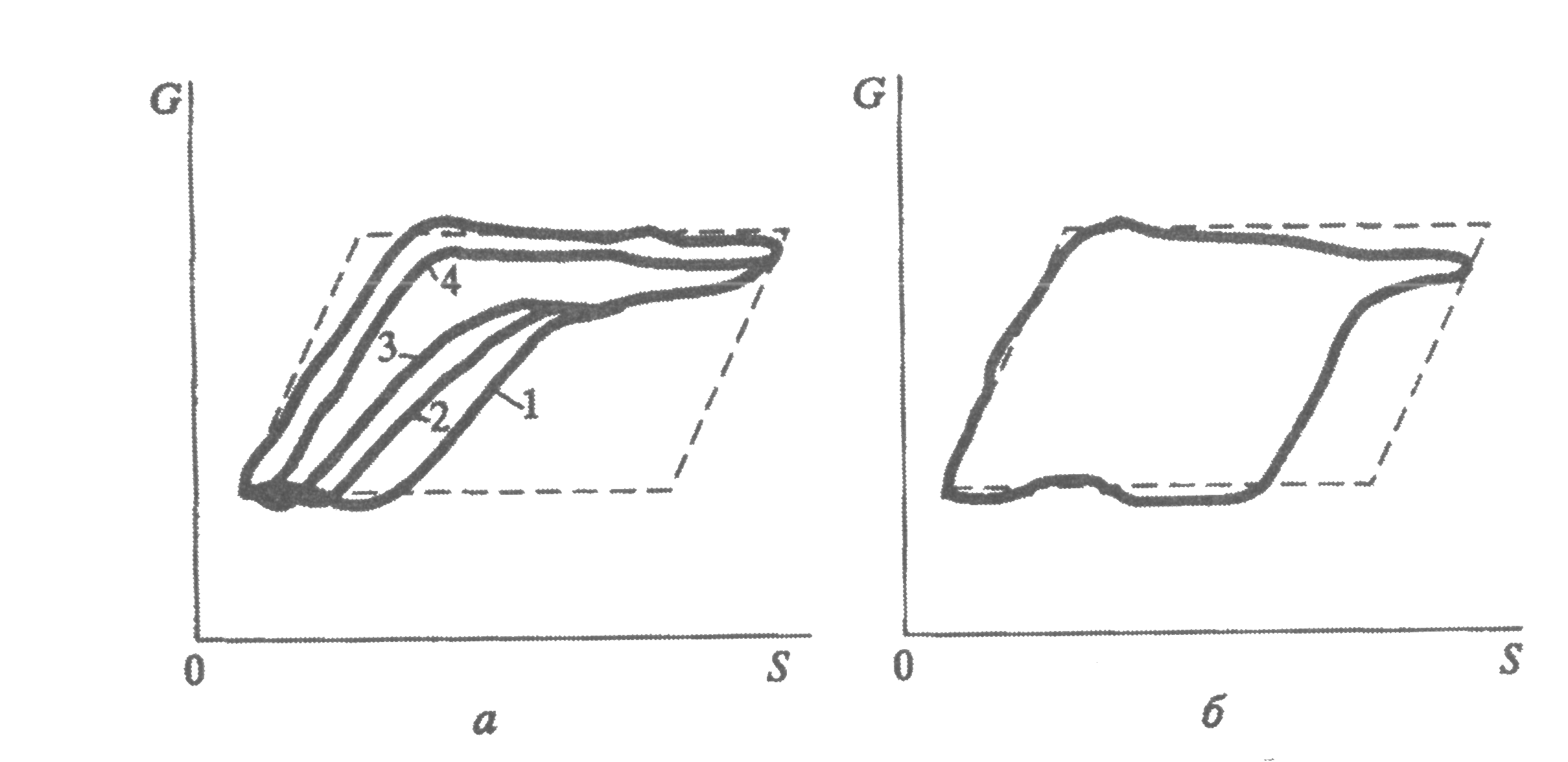

Влияние свободного газа, попадающего в цилиндр насоса при такте всасывания (рис. 5.20).

Эти динамограммы отличаются характером процесса разгрузки колонны штанг при ходе вниз. Если под плунжером насоса имеется свободный газ, то при ходе плунжера (штанг) вниз замедляется процесс разгрузки штанг вследствие сжимаемости газожидкостной смеси в цилиндре насоса. При этом вид динамограммы зависит от давления на приеме насоса. При малых давлениях на приеме получают динамограмму, показанную на рис. 5.20, а, а при больших — динамограмму, показанную на рис.

Рис. 5.20. Динамограммы для случая влияния свободного газа:

а - динамограммы при небольших давлениях у приема насоса, причем линия 1 при Рпр1, 2 - Рпр2, 3 - при Рпр3 (Рпр1> Рпр2> Р ), линия 4 - срыв подачи насосом; б - динамограмма при большом давлении у приема насоса

5.20, б. По мере роста объема свободного газа в цилиндре насоса площадь динамограммы уменьшается (линии 1,2,3 на рис. 5.20, я), а при срыве подачи вследствие свободного газа динамограмма приобретает следующий вид (линия 4 на рис. 5.20, а).

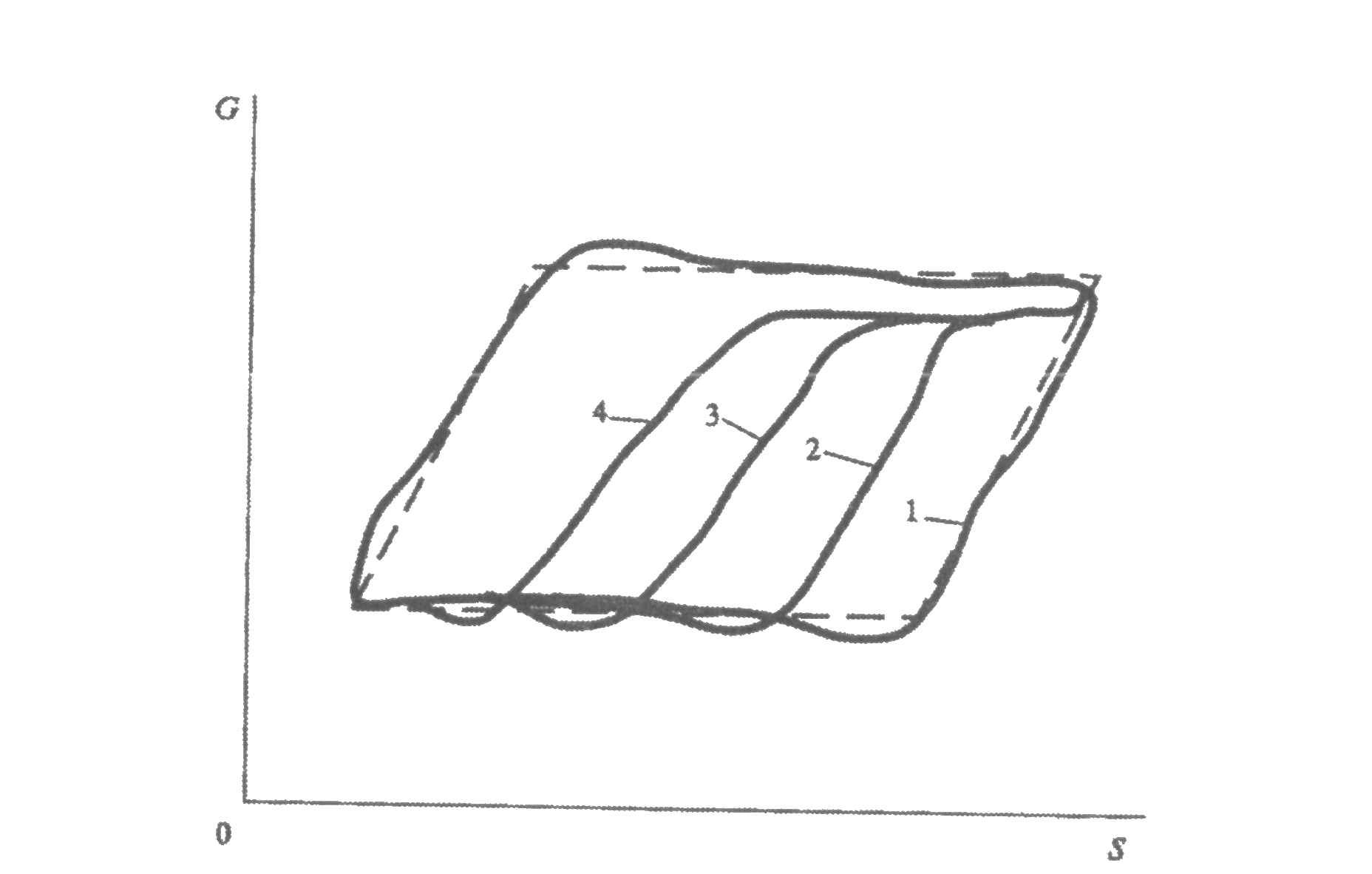

Превышение подачи установки над притоком. Очень часто по форме динамограммы при влиянии свободного газа похожи на динамограммы, когда подача насоса превышает приток продукции в скважину и давление на приеме резко снижается. В этом случае необходимо проследить за формой динамограмм, фиксируемых последовательно одна за другой после кратковременной остановки скважины. В случае превышения подачи насоса над притоком продукции в скважину первая после остановки скважины динамограмма покажет полное заполнение цилиндра при такте всасывания (рис. 5.21, динамограмма 1). Последовательно фиксируемые динамограммы 2, 3 и 4 будут принимать форму, характерную для влияния свободного газа.

Рис. 5.21. Динамограмма при превышении притока продукции в скважину:

1 - нормальное заполнение цилиндра при такте всасывания (после остановки скважины); 2, 3, 4 - динамограммы, фиксируемые через определенные промежутки времени после снятия первой динамограммы

Нарушение герметичности насоса, связанное с утечками в нагнетательной части насоса (нарушение герметичности нагнетательных клапанов или пары «цилиндр-плунжер»), характеризуется выполаживанием линии восприятия нагрузки штангами при ходе вверх, большей крутизной линии разгрузки штанг и скруглением линии нагрузки в точках С и D (рис. 5.22, а). Утечки в приемной части насоса (нарушение герметичности всасывающего клапана или посадочного конуса вставного насоса — при нижней посадке) характеризуются выполаживанием линии разгрузки штанг при ходе вниз, большей крутизной линии восприятия нагрузки штангами и скруглением линии нагрузки в точках А и В при ходе вверх (рис. 5.22, б).

Неправильная посадка плунжера насоса отражается на динамограммах по-разному. Удар плунжера о нижний (всасывающий) клапан или низкая посадка плунжера вследствие неправильной подгонки длины штанг при монтаже проявляется на динамограмме петлей в нижнем левом углу ее (рис. 5.23, а). Срыв нижнего конуса захватным штоком при высокой посадке плунжера проявляется на динамограмме в виде петли в правом верхнем углу и характерными изменениями нагрузки при ходе

Рис. 5.22. Динамограммы при нарушении герметичности насоса: а - утечка в нагнетательной части насоса; б - утечка в приемной части насоса

вниз, определяемыми колебаниями колонны штанг вследствие удара в момент посадки конуса (рис. 5.23, б).

Рис. 5.23. Динамограммы при неправильной посадке плунжера в цилиндре насоса:

а - при ударе плунжера о всасывающий клапан; б - высокая посадка плунжера и срыв нижнего конуса захватным штоком

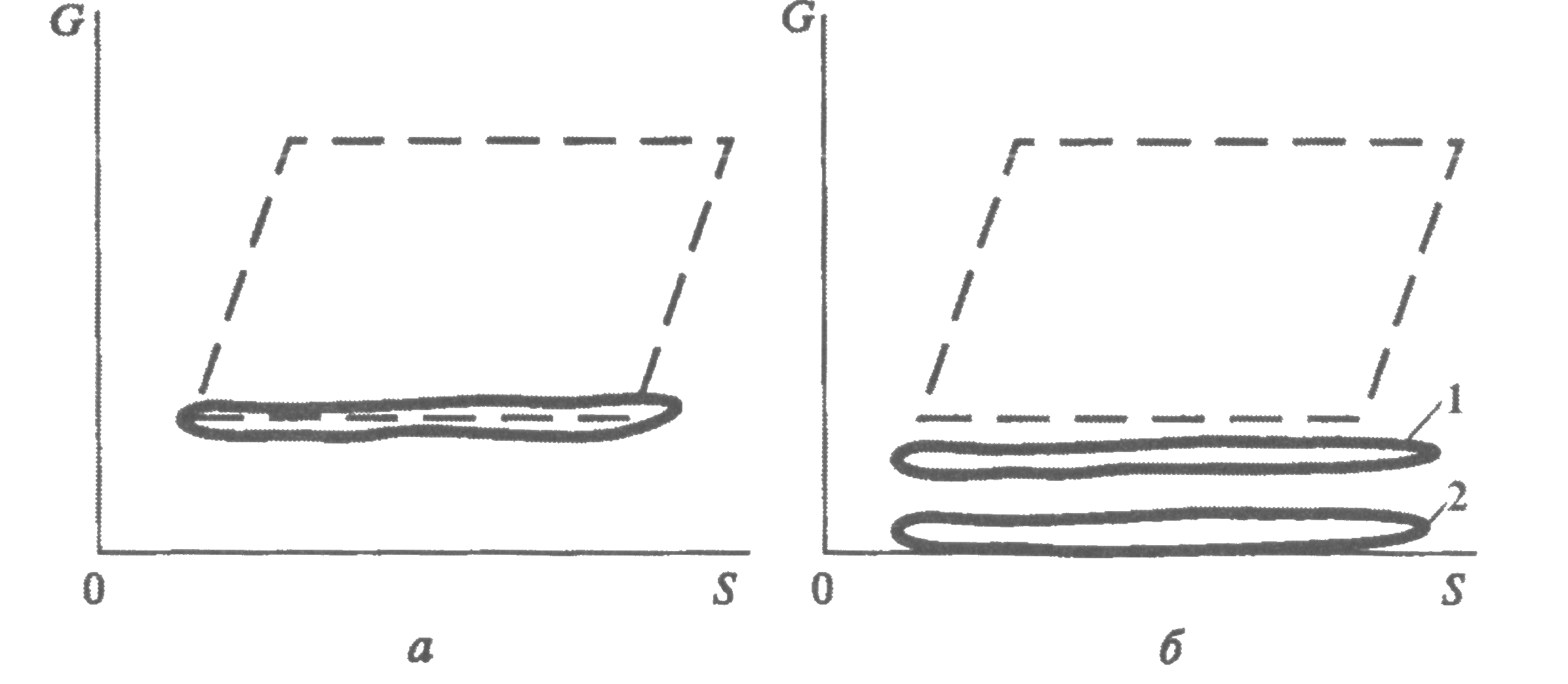

Обрыв штанг (отворот плунжера) характеризуется на динамограмме незначительной разницей в нагрузках при ходе вверх и вниз, т.е. динамограмма имеет форму узкой горизонтально расположенной петли (рис. 5.24), которая располагается на уровне нагрузки от веса штанг в продукции скважины, если произошел отворот плунжера или обрыв штанг у плунжера (рис. 5.24, а). Местоположение такой динамограммы связано с

местом обрыва: петля располагается между нулевой нагрузкой и нагрузкой от веса штанг в продукции (рис. 5.24, б).

Рис. 5.24. Динамограммы при обрыве штанг (отвороте плунжера):

а - обрыв штанг у плунжера (отворот плунжера); б - обрыв штанг в середине штанговой колонны (динамограмма 1) и обрыв в верхней части колонны (динамограмма 2)

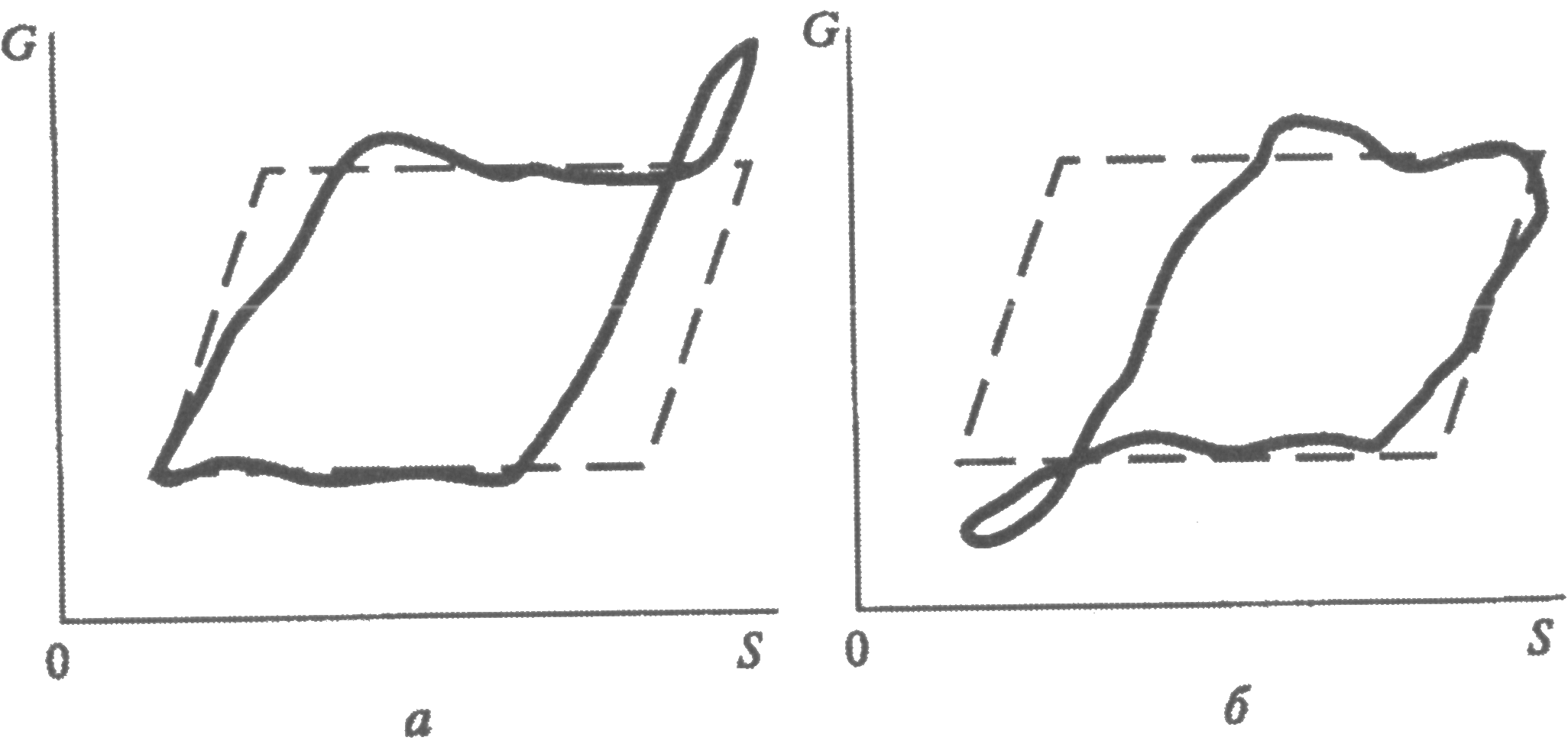

Заедание плунжера характеризуется на динамограмме значительным местным увеличением или снижением нагрузки в сравнении с нагрузками при нормальной работе установки. На рис. 5.25, а показана динамограмма с заеданием плунжера в конце хода вверх, а на рис. 5.25, б — когда заедание плунжера происходит в конце хода вниз.

Следует отметить, что динамометрирование штанговых глубинно-насосных установок является эффективным средством контроля состояния системы и позволяет своевременно принимать необходимые меры в случае нарушения работы отдельных элементов. Кроме того, динамограмма позволяет рассчитывать с определенной точностью некоторые технологические характеристики, хотя для этого необходимо обычную методологию снятия динамограмм дополнить регистрацией нагрузок, действующих в верхнем и нижнем мертвых положениях полированного штока, для чего в этих положениях необходима остановка станка-качалки.

Рис. 5.25. Динамограммы при заедании плунжера в цилиндре:

а - в конце хода вверх; б - в конце хода вниз