Микропроцессоры

Особое место в ряду достижений вычислительной техники занимает появление в 1971 г. микропроцессоров (МП), разработка и организация промышленного выпуска которых явилась таким же революционным шагом, как в свое время появление транзисторов. Широкие возможности, которые предоставляет разработкам использование МП, их малая себестоимость, компактность и надежность обеспечивают быстрый рост производства и проникновение МП в различные области экономики. Один из основных потребителей МП на мировом рынке — информационно-измерительная техника. Использование МП в измерительных приборах и информационно-измерительных системах позволяет увеличить их точность, быстродействие и надежность, а также расширить функциональные и эксплуатационные возможности.

Стремительное развитие цифровых методов обработки информации обусловлено успехами интегральной технологии, позволяющей изготовлять цифровые микросхемы, содержащие десятки тысяч логических элементов. Использование микросхем повышенной степени интеграции существенно улучшает основные технико-экономические характеристики аппаратуры.

Во-первых, значительно уменьшается число внешних соединений из-за большей функциональной сложности самих микросхем. Поскольку в микроэлектронной аппаратуре они являются одной из основных причин ее отказов, то их уменьшение при использовании микросхем повышенной степени интеграции позволяет повысить надежность аппаратуры.

Во-вторых, сокращается общая длина соединений между элементами. Задержка сигнала на каждые 30 см соединений равна 1 нс. Отсюда следует, что создание устройств со сверхвысоким быстродействием принципиально возможно только на базе микросхем повышенного уровня интеграции, в которых общую длину межсоединений можно довести до величины, не превышающей 1 см, что обеспечивает задержку распространения сигнала между элементами не более 0,03 нс. Кроме того, микросхемы повышенного уровня интеграции имеют по сравнению с микросхемами малого уровня интеграции меньшие размеры и более низкую стоимость в расчете на один функциональный элемент.

Отмеченные преимущества ИС с повышенным уровнем интеграции и обусловили появление больших (БИС) и сверхбольших (СБИС) интегральных схем. Однако с появлением БИС и СБИС в начале 70-х годов перед разработчиками микросхем возникли новые проблемы. Дело в том, что выпуск таких микросхем из-за больших первоначальных затрат, обусловленных разработкой их логической структуры, изготовлением фотошаблонов и технологической подготовкой производства, экономически оправдан только в случае их массового производства. С другой стороны, каждый тип БИС, представляющий собой «жесткую», неизменяемую структуру из сотен и тысяч логических элементов, мог выполнять только одну определенную функцию или весьма ограниченный их набор, т.е. БИС были узкоспециализированными. Поэтому число типов БИС, требуемых для реализации различных цифровых систем, возрастало, а требуемый объем выпуска каждого из типов БИС оказывался небольшим. Решение проблемы было достигнуто разработкой БИС, функции которых задаются путем подачи внешних электрических сигналов, изменяющихся по определенной программе. Такие БИС называются микропроцессорами.

Микропроцессор

— это

программно-управляемое устройство,

предназначенное для обработки цифровой

информации и управления процессом этой

обработки, выполненное в виде одной или

нескольких БИС. Качественное отличие

МП от других типов микросхем — возможность

их функциональной перестройки путем

изменения внешней программы. В зависимости

от программы МП может быть использован

для решения различных задач и способен

заменить многие типы интегральных схем

с «жесткой» логикой. Подобная

универсальность МП обусловила массовость

их выпуска,

что привело к снижению стоимости МП, в

результате чего экономически выгодным

стало их использование в промышленной

автоматике, транспорте, бытовой технике

и т.д.

Создание дешевых МП с широкими

функциональными возможностями обеспечило

дополнительные преимущества ц ифровым

методам обработки информации, что

стимулировало их внедрение в такие

отрасли, как телефония, радиосвязь,

измерительная техника.

ифровым

методам обработки информации, что

стимулировало их внедрение в такие

отрасли, как телефония, радиосвязь,

измерительная техника.

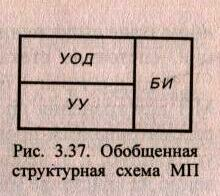

Сколь бы сложным ни был МП, в структуре его всегда можно выделить следующие три основных блока или устройства (рис. 3.37);

УОД — устройство обработки данных;

БИ —блок интерфейса;

УУ — устройство управления.

Устройство обработки данных (УОД). Это устройство является одним из основных блоков МП, в котором осуществляется вся необходимая арифметическая и логическая обработка информации. Остальные блоки выполняют вспомогательные функции.

Устройство обработки данных обычно включает в себя следующие узлы: арифметико-логическое устройство, аккумулятор, десятичный корректор, регистр признаков, регистры общего назначения, регистры временного хранения и коммутаторы.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) — основной операционный блок. Это устройство выполняет арифметические и логические операции, а также операции сдвига. Оно представляет собой, как правило, комбинационную схему, число разрядов которой определяется разрядностью шины данных МП.

Аккумулятор — регистр, разрядность которого соответствует разрядности АЛУ, служит для фиксации одного из участвующих в операции операндов, а также хранит результат выполненной операции. Кроме того, через него в большинстве случаев реализуется обмен информацией между МП и внешними устройствами ввода — вывода. Аккумулятор, как и все регистры в МП, реализуется на двухступенчатых либо на одноступенчатых триггерах.

Десятичный корректор преобразует данные, находящиеся в АЛУ в виде двоичного кода, в двоично-десятичный код.

Регистр признаков (регистр флажков) в более ранних разработках был предназначен только для хранения признаков результата операции. Поскольку результаты всех операций, выполненных АЛУ, передаются в аккумулятор, можно сказать, что регистр признаков содержал информацию о данных, пересылаемых из АЛУ в аккумулятор. Содержимое этого регистра использовалось в тех случаях, когда выполнение операции ставилось в зависимость от значений каких-либо признаков результата предыдущей операции, N-разрядов регистра признаков образовывалось совокупностью N-флажков (триггеров), причем каждый из разрядов хранил информацию о каком-либо одном признаке результата выполненной операции. Например, разряд признака переноса устанавливается в единичное состояние при наличии переноса из старшего разряда или при займе в старший разряд. Типичным набором регистра признаков были разряды (триггер-флажки): перенос, отрицательный результат, нулевой результат, переполнение диапазона представляемых чисел, четность числа единиц в двоичном коде. В более поздних разработках в регистр признаков кроме разрядов результата выполненной операции стали добавлять другие разряды, которые отражали состояние МП на том или ином этапе выполнения программы: разрешение прерывания, вид адресации, состояние стека и др.

Регистры общего назначения (РОН) используются в МП для хранения промежуточных данных в процессе обработки. Они рассматриваются программистом как сверхоперативное запоминающее устройство, т.е. небольшой объем памяти, расположенный непосредственно на кристалле микросхемы МП. Использование РОН позволяет значительно увеличить быстродействие системы благодаря упрощенной адресации к ним. Для некоторых МП РОН разбивают на части, например по восемь разрядов в каждой, а для других, наоборот, отдельные РОН объединяют в регистровые пары.

Регистры временного хранения предназначены для временного хранения данных при пересылках их между различными узлами МП и в большинстве случаев являются программно-недоступными.

Коммутаторы служат для мультиплексирования и демультиплексирования различных источников обрабатываемых операндов с АЛУ и имеют разрядность, равную разрядности АЛУ.

Блок интерфейса. Блок включает в себя узлы МП, обеспечивающие его взаимодействие со всеми внешними устройствами. В их число входят: