- •Часть 1. Поле чтения Заир-Бек с. И.

- •1, Понятийно-терминологическая карта

- •1. Стратегия работы с информационным текстом

- •3. Прием работы с «сухими» и «информационно-насыщенными» текстами

- •1. Стратегия «продвинутой» лекции

- •Модельный урок «Озоновые дыры в атмосфере»

- •2. Стратегия решения проблем Дж. Брэмсфорда

- •Стратегия ideal

- •Часть 2. Поле письма Трифонова е. А.

- •Вопрос — проблема?

- •Правила написания синквейна

- •Часть 3. Поле сотрудничества (обучение сообща)

- •Таинственное рождение в глубине соленых вод

- •Необычайно прожорливый хищник

- •Возвращение в Саргассово море

- •II. Стадия осмысления.

- •Тема 1. Извозчики.

- •Тема 2. Омнибусы.

- •Тема 3. Конка,

- •Тема 4. Трамвай.

- •Тема 5. Автобус.

- •Тема 6. Такси.

- •Модельный урок «зигзаг теории км». Сущность критического мышления

- •1. Философско-социологический аспект

- •4. Педагогическая технология. Целеполаганне

- •5. Технология км в контексте развивающего обучения

- •I. Стадия вызова.

- •II. Стадия осмысления.

- •Часть 4. Поле диалога (технология «Дебаты»)

- •1. Подготовка к нгре

- •2. Игра

- •Международный судейский протокол

- •Часть 5. Поле диагностики (оценка результатов)

- •Часть 6. Игры в поле — без проигравших Илюшин л. С.

- •197101, Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., 45-15,

СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ В ПОЛЕ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

Учебно-методическое пособие для слушателей семинара

«НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ»

PETROC Санкт-Петербург

2000

ББК51

Коллектив авторов:

Т.Г.Галактионова — к.п.н., доцент кафедры педагогики Института специальной педагогики и психологии (Международный Университет семьи и ребенка им. Р.Валленберга)

С.И.Заир-Бек — к.п.н., доцент каф. Методики обучения географии и краеведения РГПУ им. А.И.Герцена.

И.О.Загашев — заместитель директора по научной работе СПВПУ №1 им. Н.А.Некрасова.

Л.С.Илюшин — к.п.н., доцент кафедры общей педагогики РГПУ им. А.И.Герцена.

Г.Р.Киселева — заместитель директора гимназии № 56.

И.В.Муштавинская — зам. директора гимназии № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

С.А.Наумов — преподаватель истории гимназии № 63

М.И.Потапова — преподаватель СПВПУ № 1 им. Н.А.Некрасова.

Е. Б, Прудникова— зам. директора гимназии № 622.

Н.И.Соловьев — преподаватель гимназии № 56.

Е.А.Трифонова — зам. директора гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга.

М.М.Эпштейн — к.п.н., директор негосударственного образовательного учреждения «Эпишкола».

Рецензент: Доктор педагогических наук, профессор Е.И.Казакова.

Предложенные материалы представляют обобщенный опыт работы Санкт-Петербургской региональной группы экспертов по организации и проведению системы семинаров в рамках Международных образовательных проектов «Чтение и письмо для развития критического мышления» (авторы: Дж.Л.Стилл, К.С.Мередит, Ч.Темпл, С.Уолтер), осуществляемого Консорциумом Демократической педагогики и Международной Читательской Ассоциацией и «Дебаты». Оба проекта реализуются при поддержке Института «Открытое Общество».

Апробация данных технологий в условиях Российской Школы проводилась, начиная с 1995 года, в образовательных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода и других городах России.

В пособии представлены уникальные материалы, являющиеся результатом интеграции отечественного и зарубежного опыта. Книга адресована работникам системы образования, заинтересованным во внедрении инновационных технологий обучения в широкую практику современной школы.

ISBN 5-88143-073-5

© АНО «Открытое образование»

Г-

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление 3

Введение.

Казакова Е.И 4

«Я мыслю, значит существую...». (Технология развития критического мышления. Реализация идеи.).

Галактионова Т.Г. 5

«Критическое мышление» и опыт российской школы.

Эпштейн М.М 7

Часть 1. Поле чтения.

Заир-Бек СИ ц

Часть 2. Поле письма.

Трифонова Е.А 27

Часть 3. Поле сотрудничества (обучение сообща).

Муштавинская И.В 36

Часть 4. Поле Диалога (технология «Дебаты»). Киселева Г.Р., Соловьев Н.И., Наумов С.А., Прудникова Е.Б., Потапова М,И 52

Часть 5. Поле диагностики (оценка результатов).

ЗагашевИ.О 61

Часть 6. Игры в поле — без проигравших.

Илюшин Л.С 70

Список рекомендуемой литературы 73

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Студент в поле информации и коммуникации. Согласитесь — радостно, что точка не стоит после слова «поле», однако, перемещение ее на три позиции далее порождает проблемы гораздо более сложные, чем обеспечение студентов ватниками, лопатами и ведрами.

Поле информации и коммуникации — сложнейшее пространство, вне освоения которого качественное образование современного специалиста практически невозможно. Кажется, это утверждение уже никем не опровергается. Трудно представить ВУЗ, который не заботиться о создании своей медиотеки, не развивает диалоговые формы организации образовательного процесса, не стимулирует познавательную исследовательскую активность студентов. И, тем не менее, у авторов этого проекта и этого пособия сначала возникло смутное ощущение, а потом твердое убеждение (основанное на данных отечественных и зарубежных исследований), что процесс совершенствования коммуникативной и информационной культуры студентов очень часто базируется на весьма неустойчивом фундаменте.

И здесь уместно задать первый вопрос. А умеют ли наши студенты читать и писать? Точнее — отличается ли их функциональная грамотность в этой сфере от этой же грамотности выпускника начальной школы? Очевидно, что большинство студентов высшей школы испытывают существенные затруднения при выполнении таких заданий как выделение ключевых понятий текста, изложение содержания в форме диады «тезис-антитезис», проведении кластерного анализа, синтеза нескольких текстов. Ряд необходимых навыков работы с источниками информации необходимо дополнить и культурой информационного поиска, и способностью «читать невербальные тексты», систематизировать и анализировать полученную информацию в виде схем, таблиц, диаграмм и т.д. Мир входит в новый век с новым обликом познавательной культуры, для которой «человек репродуцирующий» — понятие, в сущности, устаревшее и неинтересное.

И сам собой напрашивается второй вопрос. А не являются ли наши сегодняшние студенты жертвой традиционного для педагогики высшей школы заблуждения? Заблуждения, основанного на утверждении главенства лекционного процесса как основного компонента качественного образования в вузе. Авторы не склонны приуменьшать роль интересных, содержательных, мотивирующих лекций и семинаров. Но пособие это они написали для тех преподавателей, кто верит, что забота о становлении культуры самостоятельной работы студента в вузе — не мода, а необходимость. Хорошее высшее образование сегодня, как впрочем, и всегда, не определяется способностью дословно изложить суть воззрений профессора на тот или иной предмет, но характеризуется свободой ориентации в поле информации, знанием множества точек зрения, умением выбирать и обосновывать свой выбор, искусством самостоятельного решения познавательных проблем средствами информации и коммуникации.

Библиотека, медиотека, информационные сети, тексты, книги, альбомы, видеофильмы, аудиопрограммы, чтение и письмо, диалог и монолог — вот главные герои этого пособия. Нам же — преподавателям, отводится скромная, по статусу, и важнейшая, по назначению, роль — проводника и посредника, человека, призванного научить студента легко находить путь к цели в поле информации и коммуникации. Желающие могут именовать себя сталкерами.

Доктор педагогических наук Профессор Е.И.Казакова

«Я мыслю, значит существую...»

Технология развития критического мышления. Реализация идеи

Галактионова Т. Г.

Вы случайно не помните, кому принадлежат эти слова?

А где Вы их впервые услышали? Знакомо ли Вам данное ощущение?

Согласитесь, оно весьма приятно.

Наш семинар — это результат интеграции двух международных образовательных проектов: «Чтение и письмо для развития критического мышления» и «Дебаты». Оба проекта проводятся под эгидой Института «Открытое Общество» для педагогов разных стран, один и второй стали ярким событием современной педагогической жизни, в основе того и другого лежат гуманистическая философия и демократическая идеология.

Имея много общего, каждый проект уникален по-своему.

«Чтение и письмо для развития критического мышления» (ЧПКМ).

Прежде чем продолжать знакомство попробуем определить свои приоритеты:

«ЧП» для «КМ» или «КМ» для «ЧП»? Пусть это будет Ваш выбор. Возможно, он изменится к концу семинара. Однако, чтобы чувствовать себя более уверенно, попробуем сразу разобраться с терминами.

«Чтение — вот лучшее учение» (пословица). (Здесь не было ни проблем, ни сомнений.)

«Письмо — ... (Ас письмом оказалось сложнее. На ум приходили либо слова из песен, либо классические строки: «Я к Вам пишу, чего же боле...» или «Я Вам пишу, случайно, право...»). В любом случае, мы можем договориться понимать «письмо» с одной стороны как технику фиксации и обработки информации, с другой — как способ творческого самовыражения личности, в зависимости от ситуации.

«Развитие» — одно из ключевых понятий философии, педагогики, психологии. Мы можем согласиться практически с любым из общепринятых определений.

«Критическое мышление». Если Вы думаете, что идет речь о критике, поиске недостатков и отрицании, Вы ошибаетесь. Вспомнив этимологию слова «критика» (от греческого «kritike» — оценка, разбор, обсуждение; следовательно — «критический» — делающий оценку, разбор и пр.), мы сможем более адекватно отнестись к этому явлению. «Критическое мышление» (альтернатива — «догматическое») будем понимать как творческое, аналитическое и конструктивное мышление. С педагогической точки зрения, мы будем рассматривать его в качестве активного и интерактивного процесса познания. Согласимся с утверждением, что данный тип мышления:

помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни;

предполагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор;

— повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией.

Технология «развития критического мышления» позволяет педагогу, используя универсальную модель обучения и систему эффективных методик, создать на своем занятии атмосферу партнерства, совместного поиска и творческого решения проблем.

Основу данной технологии составляет базовая модель трех стадий «вызов — реализация — рефлексия», которая помогает учащимся самим определять цели обучения, осуществлять продуктивную работу с информацией и размышлять о том, что они узнали.

На стадии вызова (evocation) в сознании учащихся происходит процесс актуализации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие студентов в образовательном процессе активизируется, формируется познавательный интерес, определяются цели дальнейшей учебной деятельности.

На стадии осмысления/реализации смысла (realization) учащийся вступает в контакт с новой информацией, систематизирует сведения, соотнося их с собственными знаниями. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов педагог помогает студентам самостоятельно отслеживать эффективность образовательного процесса.

Стадия размышления/рефлексии (reflection) характеризуется следующими основными задачами:

— целостное осмысление, присвоение и обобщение полученной информации;

выработка собственного отношения к изучаемому материалу, выявление еще непознанного (новый вызов);

анализ образовательного процесса в целом.

В ходе работы в рамках этой модели учащиеся овладевают различными способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.

Методический аспект. Технология представляет собой систему стратегий, объединяющих приемы учебной работы по видам учебной деятельности независимо от конкретного предметного содержания. Базовая модель («вызов — реализация — рефлексия») задает не только определенную логику построения урока, но также последовательность и способы сочетания конкретных технологических приемов. Это позволяет говорить об универсальном, надпредметном характере предлагаемой технологии.

Реализация идеи осуществляется в рамках международной образовательной программы.

География проекта в России: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск.

Партнеры проекта: Международная Читательская Ассоциация; Консорциум Демократической Педагогики.

Страны-участницы: Казахстан, Киргизстан, Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Словакия, Македония, Албания, Молдавия, Румыния, Украина, Таджикистан, Узбекистан, Польша, Болгария, Монголия, Украина, США, Канада, Австралия.

Достоинство программы, отмеченное всеми участниками семинаров — открытость технологии развития критического мышления по отношению к другим педагогическим подходам и технологиям, ориентированным на развитие ученика и учителя.

Опыт реализации программы позволяет сделать вывод об актуальности и востребованности технологии развития критического мышления педагогами России.

При этом выделяется ряд проблем, нуждающихся в более глубоком научно-практическом обосновании:

Социальный аспект развития критического мышления учащихся в современных условиях. Развитие критического мышления не является самоцелью. Миссия этой деятельности имеет социальный характер.

Социализация — как объект исследования и социально-педагогическое явление. Процесс социализации определяется развитием и самореализацией человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества. Критическое мышление способствует оптимизации данного процесса. Использование технологии развития КМ помогает наиболее эффективно решить эту задачу с педагогической точки зрения.

Микрофакторы социализации и необходимость комплексного подхода в использовании технологии КМ (работа с детьми, учителями, родителями).

Эмоционально-нравственный аспект развития критического мышления в семейном воспитании, Мезофакторы социализации в контексте опыта развития критического мышления, (городская среда, субкультура, средства массовой информации) Развитие критического мышления как показатель информационной культуры.

Возвращаясь к эмоционально-смысловому символу нашей книги — образу «поля», мы хорошо понимаем, что «Один в поле — не воин», а «Жизнь прожить — не поле перейти». Поэтому так важен и актуален для нас поиск единомышленников, которые готовых не только сами отправиться в путь по этому бескрайнему, порой непаханному полю, но и помочь своим ученикам и студентам, найти именно ту тропинку, которая, минуя «пропасти во ржи», приведет их к успеху.

«Критическое мышление» и опыт российской школы

Эпштеин М. М.

«ЧПКМ» — «Чтение и письмо для критического мышления». Что это еще за новый «фрукт», — законно поинтересуется умудренный опытом читатель — российский педагог. А поскольку это «растение» — еще и заморское, то, естественно, возникают вопросы: а не вырастают ли плоды, подобные его плодам, на каких-либо местных «растениях»? Сможет ли прижиться на российской «образовательной почве» это «растение», был ли уже опыт выращивания таких «растений» в наших условиях? Есть ли хоть какие-то основания надеяться, что оно сможет «прижиться» и дать «плоды»?

Переводя с языка «растений» на язык педагогический — зададимся вопросами: в рамках какой педагогической традиции существует проект «Чтение и письмо для критического мышления» (в дальнейшем — Проект), как он соотносится с отечественной педагогической практикой и, есть ли какие-то основания надеяться, что он приживется и принесет реальную пользу отечественному образованию?

При анализе методических рекомендаций авторов проекта можно придти к интересной гипотезе: похоже, что принципиальное достоинство этой технологии в том, что она пытается действовать в реально существующем педагогическом разрыве, который, например, авторы обозначают как противоречие между традиционной моделью передачи «полученных», «школьных» знаний и познавательной активностью учеников.

«Для учителей, стремящихся дать своим ученикам как можно больше «мировых знаний» или, по принятой нами терминологии, «полученных» или «школьных» знаний, основной проблемой будет сделать это, не подорвав познавательную активность учащихся»*.

Рассмотрим подробнее такие принципиальные моменты для технологии развития критического мышления (в дальнейшем — КМ), как:

активность субъектов,

организация групповой работы в классе,

развитие навыков общения,

идея ценности личности,

образовательная технология как средство и инструмент самообразования человека,

соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами, выясне нием и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни, говорят об идейной (а возможно и технологической) близости Проекта с, так называемым, «новым образованием».

«Новое образование» — педагогическая идеология и практика, зародившиеся в конце XIX - начале XX века, и оказавшие сильнейшее влияние на развитие современного образования. Среди принципов, важных для «нового образования» можно выделить следующие:

—■ ребенок не готовится к жизни, он сейчас живет полноценной жизнью, и его личные проблемы столь же реальны и важны для него, как и личные проблемы, возникающие у взрослых;

развитие человека и, в частности, ребенка происходит через активное взаимодействие с ок ружающей жизнью;

развитие исследовательского мышления, а не только накопление заученных знаний;

обучение основано на личном опыте ребят, учитывает их потребности и интересы;

— в основе организации учебного процесса -— целесообразная, самостоятельная, продуктив ная деятельность; и т.д.

Среди идейных лидеров и практиков, воплощавших «новое образование», можно назвать Д.Дьюи (США), О.Декроли (Бельгия), П.Петерсена (Германия), С.Френе (Франция), А.Феррьера (Швейцария), Я.Корчака (Польша) и многих — многих других известных педагогических деятелей XX века. Как видим география «нового образования» обширна.

В конце XIX - начале XX века идея необходимости изменения традиционной системы обучения в школе в сторону большей свободы, самостоятельности (в том числе, мышления) ребенка,

* Эта

и последующие ссылки приведены из

оригинальных методических материалов,

разработанных авторами

проекта «Чтение и письмо для развития

критического мышления» Charles

Temple,

Jeannie

Steele,

Kurt

Meredith.

International

Reading Association, the University of Northern Iowa's Project,

Hobart and William Smith Colleges, with sponsorship by the Open

Society Institute, 1997.

Эта

и последующие ссылки приведены из

оригинальных методических материалов,

разработанных авторами

проекта «Чтение и письмо для развития

критического мышления» Charles

Temple,

Jeannie

Steele,

Kurt

Meredith.

International

Reading Association, the University of Northern Iowa's Project,

Hobart and William Smith Colleges, with sponsorship by the Open

Society Institute, 1997.

уважения личности ученика, опоры на его личный опыт нашла поддержку у очень широкого слоя педагогической общественности. Идея «нового образования/воспитания» не осталась только идеей. В конце XIX - начале XX века появляются первые, так называемые, «новые школы» — учебно-воспитательные заведения, стремившиеся найти пути реализации этого комплекса идей на практике. В первой трети XX века движение «новых школ» приобретает достаточно массовый характер. Так или иначе, экспериментальные учебные заведения появляются практически во всех европейских странах и Северной Америке. «Новые школы» имели свои международные организации, объединявшие единомышленников и способствовавшие продвижению идей и опыта «Нового образования» (например, «Международное бюро новых школ», «Лига нового воспитания», и др.). Издавались педагогические периодические издания, поддерживающие «новое образование». В тридцатые годы в Европе столь активное развитие «новых школ» и идей нового образования» было, по понятным причинам, приостановлено. Пришедшим к власти фашистам не нужны были свободная школа, а вместе с ней и свободное, самостоятельное мышление.

После войны развитие этих идей и практики их распространения было продолжено. На основе конкретных «новых школ», благодаря деятельности их лидеров выросли самостоятельные движения. К таким, например, можно отнести сообщество Вальдорфских школ, имеющиеся во многих странах мирах Монтессори — ассоциации, «йена-план» школы, «дальтон-план» школы и т.д. и т.п. Появляются новые, в том числе, международные проекты, на новом уровне развивающие идеи «нового образования». Например, проект «Город как школа», сообщество педагогов, работающих в русле, так называемого продуктивного обучения.

Нет, конечно, нельзя сказать, что все или почти все школы на Западе стали работать по моделям «новых школ». Но точно можно утверждать, что многие основополагающие идеи «нового образования», многие методические, технологические идеи, характерные, прежде всего, для «новых школ», стали общепринятыми, перестали быть «новостью», стали фактом педагогической реальности, без которой сложно представить современную школу. Например, к таким технологическим идеям можно отнести метод проектов. Что принципиально для метода проектов? Опора на интерес и предыдущий опыт ребят; практическая, продуктивная ориентированность учебного процесса; самостоятельность в действиях учеников, их активность; получение опыта совместной деятельности; общественная значимость, признание работы ребят. Метод проектов получили дальнейшее свое развитие в исследовательском методе, и сегодня трудно представить себе современную европейскую или американскую школу, в которой старшие школьники не занимались бы самостоятельными исследованиями.

В этом смысле проект «ЧПКМ», родившийся в США, конечно же, «вырос» из идей «нового образования». И само понимание авторов проекта, что есть критическое мышление, говорит об этой прямой «родственности»: «Думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск ответов». И сама базовая технология организации работы с учениками, называемая авторами «Вызов — Осмысление —■ Размышление», в главных своих моментах «вырастает» из основных технологических идей «нового образования», в частности, метода проектов (активность учеников, опора на личный опыт, организация группового взаимодействия, целенаправленная и осмысленная деятельность).

Для сторонников «нового образования» характерен пересмотр роли учителя в учебном процессе. На этот же важный момент обращают внимание и авторы Проекта: «Преподаватели становятся не просто проводниками механической информации. Скорее, они способствуют качественному, а неиллюзорному учению в содержательном контексте ..., при этом учащиеся могут в будущем применять эти знания на практике. Преподаватель превращается в партнера. Учащиеся занимают активную учебную позицию. Все это приводит к личностным изменениям, что является условием приобретения прочных знаний. Учащийся в определенной мере становится преподавателем. А класс превращается в сообщество»; «Надо заметить, что переход к учению, сосредоточенному на самомучащемся, представляет дляучителя значительные трудности. Когда в центре учебной среды стоит ученик, учителя из «распределителей» знаний превращаются в «аранжировщиков и дирижеров», которые создают ученикам возможности для обретения этих знаний».

Итак, комплекс идей и технологических подходов «нового образования», признанный в общественно — педагогическом сознании, является благоприятствующим условием для «вырастания дерева» «ЧПКМ».

А как с этими условиями в России?

В первой трети XX века, особенно после революции, идеи «нового образования» были чрезвычайно популярны в России, поддерживались на законодательном уровне, имели многочисленные варианты воплощения. Развитие идей и практики «нового образования» в России того времени можно ассоциировать прежде всего, с именами С.Т.Шацкого, А.У.Зеленко, П.П.Блонского, К.П.Венцеля, А.С.Макаренко, В.Н.Сороки-Росинского, М.М.Пистрака,... Многообразное экспериментирование давало положительные результаты. К сожалению, революционное желание всех обязать идти одной дорогой без предварительной подготовки, желание как можно быстрее построить рай на земле, идеологическое шапкозакидательство принесли свои плоды. Массовое внедрение опытно-экспериментальных идей часто приводило к их недопониманию и отторжению. Кроме того, постепенно и в России приходили времена, когда свобода слова и мысли не приветствовались. В 30-е годы и здесь всякое свободомыслие в педагогике было приостановлено, К сожалению, в отличие от запада в России, после войны, идеи «нового образования» так и не стали общепризнанными ценностями, имеющими реальное воплощение во множестве школ. Наверное, как о достаточно мощном проявлении идей «нового образования» в педагогической практике в СССР, можно говорить лишь о «коммунарском движении» и об исследованиях возможности групповой работы, проводившихся, прежде всего, под руководством Х.Лийметса. И в этом, конечно, заключена некая проблема для развития Проекта «ЧПКМ» на российской почве. Идеи самостоятельности, активности ученика, свободы действия и мышления, уважения к правам ребенка не слишком популярны в массовом общественно-педагогическом сознании. Но при этом, важно все-таки отметить, что идеи «нового образования» не чужды России и имели опыт практического «выживания». В частности в последние годы идеи «нового образования» находят многочисленное воплощение в праетике различных экспериментальных учебных заведений России, также в нашу страну «приходят» и многие международные, во многом родственные «ЧПКМ», проекты, например «Шаг за шагом», «Продуктивное обучение», так называемые «французские мастерские».

Проблема заключается в отсутствии технологической проработанности идей «нового образования» в практике современной российской школы. А проект «ЧПКМ» как раз предлагает конкретные технологические решения различных вопросов организации учебной деятельности ребят с учетом их активности, личного опыта, собственного мнения. Значит у «ЧПКМ» есть шанс на активное развитие в нашей стране.

Еще раз подчеркнем, что стремление использовать активность ребят, их личный опыт, практическую направленность работы, совместную деятельность в учебном процессе в проекте «ЧПКМ» подчеркивает его близость с «новым образованием».

Заметим, однако, что одна из задач «нового образования», в формулировке приверженцев одного из крайних полюсов этого движения, —■ уход от «школы книги» к «школе действия», «школе жизни».

И здесь важно отметить вторую особенность проекта -— его особую обращенность на воспитание культуры мышления и культуры работы с текстом.

Не будем серьезно углубляться в принципиальные отличия термина «критическое мышление» от других существующих. Тем более что и авторы проекта также к определению «критического мышления» подходят достаточно свободно: « Критическое мышление работает на многих уровнях, не-довольствуясь фактами, а вскрывая причины и следствия этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос; «А что если?»,. Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление».

Можно говорить критическое, продуктивное, творческое, свободное, диалогическое, сильное мышление. Конечно, у каждого из перечисленных терминов есть свои особенности, но при этом важно, что их объединяет — все они про настоящее МЫШЛЕНИЕ — свободное, самостоятельное, ответственное. Про воспитание мышления, а не просто запоминание и веру. «Исследования, посвященные критическому мышлению, свидетельствуют, что та модель, которая направлена на обучение отдельным навыкам и изучение фактов, сводит критическое мышление к минимуму». « Традиционно школы знакомили учеников с продуктами мышления (то, что в формализованном знании выражено в книгах и лекциях), норедко демонстрировали процессы, с помощью которых эти продукты были получены».

В опыте российской педагогики проблеме воспитания мышления уделено немало внимания. Проведена большая теоретическая работа и имеется достаточно многообразная и богатая практика. В частности, здесь стоит упомянуть ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ и ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).

Подход, получивший общее название «проблемное обучение», предлагает рассматривать имеющиеся методы обучения с точки зрения задействования различных видов содержания образования и способов их усвоения. В этой логике можно говорить о разном уровне проблемное™ предлагаемого материала и способа его изучения. Так наименьшим уровнем проблемности обладает метод, когда учитель сообщает ученикам готовую информацию. Гораздо полезнее для развития мышления учеников оказывается проблемное изложение, когда учитель показывает ученикам путь решения поставленной им проблемы, в его подлинных противоречиях.

Для полноценного усвоения опыта творческой деятельности и одновременного усвоения знаний и умений необходим исследовательский метод. Сущность исследовательского метода можно определить как способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых для них проблем. Ученики решают проблемы, уже решенные наукой и обществом, но новые для ребят. Учебный процесс в таком случае строится на основе последовательного решения учениками системы проблем. Одним из идеологов и разработчиков проблемного обучения в послевоенном СССР был Лернер И.Я.

Абсолютно самобытным явлением, можно сказать, чисто российским «изобретением», является ТРИЗ —теория решения изобретательских задач. Автором идеи разработки этой теории явился Г.Альтшуллер. Г. Альтушуллер и его единомышленники, начиная с 60-х годов, начали изучать механизмы решения сложных задач на примере технических и научных изобретений, методы творческого мышления, приводящего к решению проблем, методы развития творческого воображения. Начав с исследования мышления на материале технических систем, очень скоро «тризовцы» обратились и к социальным системам, в том числе образованию. На сегодняшний день «тризовцами» наработан богатый опыт и методический материал для работы с детьми различных возрастов по развитию их творческого воображения и мышления.

Вероятно, принципиальной особенностью проекта «ЧПКМ», в сравнении, скажем, с ТРИЗом. является то, что проект предполагает развивать критическое мышление через чтение и письмо, развитие культуры работы с текстом. И вот этот момент может оказаться одним из наиболее интересных и важных для российской школы. Поскольку, с одной стороны, как раз в российской педагогике уделяется много внимания работе с тестом, информационной культуре. Можем упомянуть здесь богатый опыт внедрения НОТ (научной организации труда) в школьную практику, корнями своими уходящий еще в 20-е годы XX века. Можно, наверное, говорить о целом движении НОТ со своими исследовательскими структурами, системой обучения, издающимися пособиями. Также в российской педагогической традиции отдельное место отводилось и работе по самообразованию граждан, и школьников, в том числе. В дореволюционные годы, например, была популярной книга Н.А.Рубаки-на «Письма к читателям о самообразовании. Как начинающие читатели должны приступать к нему и как вести его» (СПб, 1913). И в советское время самообразованию школьников, например, уделялось также большое внимание. Эта проблема исследовалась, выходили книги по самообразованию школьников, методические рекомендации. Упомянем здесь, например, работу А.К.Громцевой «Формирование у школьников готовности к самообразованию» (М., «Просвещение», 1983).

С другой стороны, практика сегодня показывает, что слишком малый процент выпускников I школ реально владеют информационной культурой, культурой работы с текстом (и чтения и письма), | достаточной хотя бы для обучения на первом курсе ВУЗа.

С третьей стороны, принципиально важна, отраженная в проекте попытка, воспитать в ребятах I культурное мышление и культуру работы с текстом, сохранив при этом авторскую, активную, раз- ] мышляющую позицию ученика.

Итак, все вышеизложенное, вроде бы позволяет нам предположить следующее: проект «ЧПКМ», I с одной стороны, достаточно органичен для российской педагогической культуры и, тем самым, имеет шанс быть принятым широкой педагогической общественностью. С другой стороны, многие | вопросы в педагогической практике он предлагает ставить по-новому, что позволяет решать некото-рые проблемы, остающиеся нерешенными в современной школе (как средней, так и высшей).

Три принципиальных основания проекта позволяют ему достаточно успешно работать в «разрыве» между необходимостью «передачи знаний» школьникам и не меньшей, если не большей необходимостью поддержки собственной активности учеников. Это — технологическое обеспечение:

самостоятельности, активности учеников, их совместной работы в учебном процессе, воз-] можности опоры на их опыт;

развития критического мышления;

освоения культуры работы с текстом (как устным, так и письменным).

Часть 1. Поле чтения Заир-Бек с. И.

Чем более читаете не размышляя, тем более Уверяете, что много знаете, а чем более Размышляете читая, тем яснее видите, что знаете еще очень мало.

Вольтер

Чтение и формирование понятий

В Российской системе образования учебные программы строятся в основном на понятийной основе. Действительно, способность оперировать понятиями помогает осмыслению окружающего нас мира путем установления взаимосвязи между новым опытом и имеющимися знаниями. Можно определить понятие как мысль, в которой отражаются отличительные признаки предметов и явлений действительности.

Таким образом, правомерно сделать вывод о том, что формирование понятий — одна из основных целей мыслительной деятельности, а умение критически мыслить — средство для достижения этой цели.

В данном пособии мы предлагаем некоторые из возможных стратегий, позволяющих учащимся более активно включаться в процесс формирования понятий, используя навыки критического мышления.

1, Понятийно-терминологическая карта

Эта стратегия предложена к.ф.н., профессором Д.Х.Вагаповой в книге «Риторика в интеллектуальных играх и тренингах».

1. Разделитесь на группы по 5-6 человек. Теперь в течение 10 минут вы будете работать с понятийно-терминологической картой. Вы видите список из 10 понятий и их определений. Прочитайте эти определения.

Общение — взаимодействие двух и более людей, состоящее в обмене информацией, действиями, поступками, мыслями, чувствами, переживаниями; это также обращение человека к самому себе — к собственным воспоминаниям, душе, совести, мечтам.

Рефлексия — 1) размышление, самонаблюдение, самопознание; 2) (философ.) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных действий и их законов.

Деятельность — специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование в интересах людей, условий существования общества; деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс.

Дискуссия — корректное по форме публичное обсуждение какого-либо спорного, обычно научного вопроса; для нее характерны четкость формулировки темы, стремление прийти к единому мнению, найти общее решение, установить истину, что позволяет отнести дискуссию к высшему разряду полемического диалога.

Понятие — мысль о предметах и явлениях действительности, отображающая их общие и существенные признаки, связи и отношения; закрепляется и выражается в виде слова или словосочетания (группы слов). Таким образом, слово является формой понятия, а понятие, в свою очередь, выражает смысловое содержание слова.

Чтение — форма языкового общения людей посредством печатных или рукописных текстов, одна из форм опосредованной коммуникации. В процессе чтения происходит смысловое восприятие информации, заключенной в тексте.

Инновационные подходы в образовании -<- подходы, преобразующие характер обучения в отношении таких его сущностных и инструментально значимых свойств как целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и учащихся, их позиции в ходе обучения.

Педагогическая технология — это воспроизводимый способ организации учебного процесса с четкой ориентацией на диагностично заданную цель. Это комплекс, состоящий из некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.

11

Критическое мышление — это разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. Это поиск здравого смысла — как рассудить объективно и поступить логично с учетом как своей точки зрения, так и других мнений.

Педагогическая диагностика — изучение учебно-воспитательного процесса, способствующее выявлению предпосылок, условий и результатов педагогического процесса в целях его оптимизации и обоснования его результатов для развития личности внутри образовательной программы.

В течение 10 минут Вам необходимо в группе усвоить эти понятия, выделив в них отличи тельные признаки. Попробуйте сформулировать определения этих понятий своими словами, запи шите в группе то, что у вас получилось.

Разбейтесь на «двойки», В парах опросите друг друга по определениям изученных понятий. Мож но использовать при этом прием «Толстые и тонкие вопросы». Фиксируйте свои вопросы в таблице.

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов

Толстые вопросы |

Тонкие вопросы |

Дайте 3 объяснения, почему...? |

Кто? |

Объясните, почему...? |

Что? |

Почему Вы думаете...? |

Когда? |

Почему Вы считаете...? |

Может...? |

В чем различие...? |

Будет...? |

Предположите, что будет, если...? |

Могли...? |

Что, если...? |

Как звать...? |

|

Бы ло ли? |

|

Согласны ли Вы? |

|

Верно ли? |

4. Теперь, когда понятия усвоены, каждая группа должна составить, используя их, связный текст (по предложенному ведущим жанру). Текст будет оцениваться по следующим критериям:

Количество использованных понятий, вошедших в понятийно-терминологическую карту;

Точность в употреблении понятия;

Занимательность текста и исполнительское мастерство в его демонстрации. Составление текста должно занять не более 10-15 минут,

2. Графический прием работы с понятиями

Данная стратегия также предложена Д.Х.Вагаповой. Ее применение на уроках позволит учащимся более вдумчиво работать с текстом, выделяя ключевые понятия и выявляя их основные признаки. При этом ученики смогут научиться самостоятельно (на основе информации из текста) давать определения понятий.

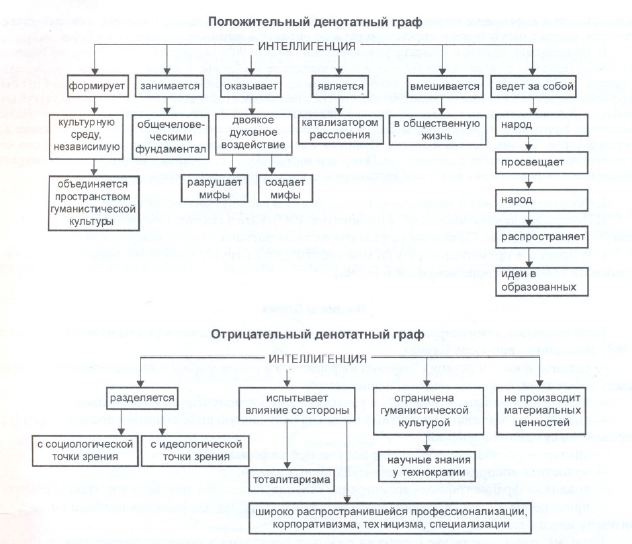

Денотатный граф (от лат. denoto — обозначаю и греч. grapho — пишу) — способ вычленения из текста существенных признаков ключевого понятия.

Принципы построения:

Выделение ключевого слова или словосочетания.

Чередование имени и глагола в графе (именем может быть одно существительное или группа существительных в сочетании с другими именными частями речи; глагол выражает динамику мыс ли, движение от понятия к его существенному признаку).

Точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие и его существенный признак (глаго лы, обозначающие цель — направлять, предполагать, приводить, давать, и т.д.; глаголы, обозна чающие процесс достижения результата — достигать, осуществляться; глаголы, обозначающие предпосылки достижения результата — основываться, опираться, базироваться; глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на определение значения понятия).

Дробление ключевого слова по мере построения графа на слова — «веточки».

Соотнесение каждого слова «веточки» с ключевым словом с целью исключения каких-либо несоответствий, противоречий и т.д.

Приведем пример построения денотатного графа при работе с понятием «интеллигенция», взятый из уже упомянутой выше книги Д.Х.Вагаповой.

12

Т еперь,

вам необходимо будет работать в группе

(5-6 человек). 1.

Прочтите предложенный текст. Читайте

текст индивидуально.

еперь,

вам необходимо будет работать в группе

(5-6 человек). 1.

Прочтите предложенный текст. Читайте

текст индивидуально.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА —

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

(С.Б.Лавров, Ю.Н.Гладкий «Глобальная география», 11 класс)

Зона, в которой значительная часть населения недополучает необходимое количество калорий, на мировой карте охватывает обширную территорию. Она простирается по обеим сторонам экватора, включая почти всю Африку к югу от Сахары (за исключением ЮАР), Западную Азию, Южную и Юго-Восточную Азию (в литературе чаще отмечают муссонную Азию), Карибский бассейн, основную часть Южной Америки (кроме Аргентины, Уругвая и юго-востока Бразилии). Малокалорийное питание сочетается здесь и с нехваткой важных для человека протеинов животного происхождения, витаминов, кальция и.т.д. В отдельные годы к этой зоне тяготеют и другие, сравнительно благополучные территории (в частности те, которые расположены на территории бывшего СССР).

В начале 90-х годов первенство по абсолютной численности голодающих удерживали Южная и Юго-Восточная Азия, однако, подлинным «полюсом голода» давно уже считается территория Африки к югу от Сахары, лидирующая как по относительной численности голодающих (а процентах к общей численности населения), так и по остроте форм правления голода. Именно в этом регионе в течение последних 2-3 десятилетий происходило беспрецедентное обострение продовольственной проблемы, кульминацией которого стали катастрофические засухи в 80-е годы в странах суданосахельской зоны. Более 150 млн, человек, В той или иной мере страдали от пищевой дистрофии и ее последствий, большая часть людей страдает и поныне.

В Африке, в некоторых странах Азии, латиноамериканских странах наблюдается явление, вызывающее содрогание у жителей, знающих о голоде лишь понаслышке. В своей книге «Вскрытые вены Латинской Америки» известный латиноамериканский общественник Эдуардо Галеано пишет: «С тех давних колониальных времен на северо-востоке Бразилии утвердился обычай — бытующий в наше время — есть землю. Недостаток

13

железа

вызывает в организме анемию. Инстинкт

побуждает детей жевать землю, имеющую

в своем составе те вещества,

которые отсутствуют в их обычном рационе

питания: в лепешках из маниоки и в

бобах,..»,

железа

вызывает в организме анемию. Инстинкт

побуждает детей жевать землю, имеющую

в своем составе те вещества,

которые отсутствуют в их обычном рационе

питания: в лепешках из маниоки и в

бобах,..»,

В Тропической Африке положение усложняется и тем, что 90% ее жителей живут за чертой бедности. Это обстоятельство, а также экологические и энергетические проблемы, высокие темпы демографического прироста населения обусловливают затяжной характер продовольственного кризиса. Наступление песков в результате сведения и без того скудной растительности и перевыпаса скота еще в большей степени усугубляют проблему. В Азии продовольственная проблема особенно характерна для густонаселенных районов — Индии, Пакистана, Бангладеш, нередко страдающих из-за неурожая вследствие засух или наводнений, а также для отсталых стран: Бутана, Непала и других. Наиболее ущемлены женщины и дети. В некоторых странах они не имеют права есть вместе с мужчинами. Питаются жители Азии в основном растительными культурами, прежде всего — рисом, из-за чего у них нередко развивается болезнь «бери-бери»,

Обсудите в группе и выделите основное (на ваш взгляд) понятие из текста.

Постройте денотатный граф этого понятия. Работайте в группе. Обсуждайте каждый компо нент денотатного графа. Оформите результаты на листе ватмана и подготовьтесь к его презентации.

В процессе презентации результатов работы других групп задайте им вопросы (можно ис пользовать классификацию вопросов Б.Блума).

Вопросы Блума

Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления (взяты из версии Сэндерса (1969) таксономии вопросов Блума):

перевод и интерпретация (перевод информации в новые формы и определение взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями);

память (формальный уровень) — узнавание и вызов полученной информации;

оценка — субективно-личностный взгляд на полученную информацию с последующим фор мированием суждений и мнений;

синтез — логическое обобщение полученной информации;

целостное восприятие причинно-следственых связей;

анализ — фрагментарное рассмотрение явления, выделение частного в контексте общего;

применение — использование информации как средства для решения проблем в сюжетном контексте или же вне его.

Итак, мы рассмотрели две стратегии работы с понятиями в процессе чтения текста. Данные стратегии, на наш взгляд, вполне укладываются в рамки базовой схемы технологии развития у учащихся критического мышления в процессе обучения чтению и письму. Вместе с тем, Вы можете успешно использовать собственный методический опыт.

Подумайте и обсудите в парах, какие приемы и стратегии формирования понятий могли бы быть успешно использованы с целью развития критического мышления.

Какие условия было бы желательно соблюдать для того, чтобы предложенные Вами стратегии и приемы являлись эффективными в рамках схемы «вызов — реализация — рефлексия».

Чтение и анализирование

Вдумчивое чтение подразумевает использование всего спектра мыслительных операций, присущих критически мыслящему человеку. Ученики привыкли читать текст «по диагонали». Это не дает возможности сформировать свою точку зрения на информацию, содержащуюся в нем. Предложенные в пособии стратегии, разработанные авторами проекта «Чтение и письмо для развития критического мышления», могут помочь учителю и ученикам сделать процесс чтения более эффективным.